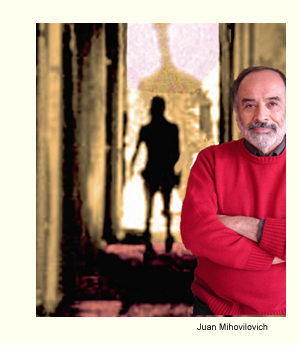

"Desencierro", Juan Mihovilovich.

LOM, Santiago, 2009, 233 páginas

“DESENCIERRO”

-O DE LA EXUDACION COMO CAMINO DE CONOCIMIENTO-

Por Eric Eduardo Palma González

Doctor en Derecho /

Profesor U. de Chile

Juan Mihovilovich vuelve a sorprendernos con su nueva novela Desencierro (LOM, diciembre 2008). Esta vez se trata de la recreación de los pesares sicológicos de un individuo de edad y nombre indeterminado, situado claramente en un entorno geográfico: el Estrecho de Magallanes. La novela constituye un cúmulo febril de imágenes  desplegadas con fuerza por el autor para recrear el sentir de un protagonista que procurar explicarse y explicar su violenta conducta respecto de mujeres que, en circunstancias normales, debía haber amado. El libro exuda dolor, rabia, resignación y pena, pero también esperanza.

desplegadas con fuerza por el autor para recrear el sentir de un protagonista que procurar explicarse y explicar su violenta conducta respecto de mujeres que, en circunstancias normales, debía haber amado. El libro exuda dolor, rabia, resignación y pena, pero también esperanza.

No es nuevo el preguntarse qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué fin persigue nuestra vida y cómo es que nuestro vivir es al mismo tiempo el vivir de otros; sin embargo, Mihovilovich desconcierta con sus afirmaciones. En esta obra las mismas interrogantes son puestas en tela de juicio y el protagonista insinúa medias respuestas que van entretejiendo una realidad paralela desde la cual su formulación adquiere otro sentido. Interroga y al mismo tiempo es interrogado, interpela y es interpelado, se duele y provoca dolor en otros, duda e instala la duda en su interlocutor, que puede ser un verdadero otro instalado en la obra, o el mismo lector que resulta atenazado por un exudante protagonista al que no puede replicar.

El personaje central construye con su relato -en varias ocasiones francamente repugnante- una atmósfera en la que es imposible mantener la actitud de un lector espectador: hacerlo constituye casi un acto de cobardía. Es que Mihovilovich nos arrastra, como el río que asusta a su protagonista, al caudal de la vida auténtica, es decir, de la que si es bien vivida está pletórica de experiencias sublimes y nefastas. Vivencias que pueden permitir atisbar la auténtica existencia.

Girando el texto en torno a un intento de aborto y a la muerte, el autor logra poner también sobre la mesa el desafío de la buena vida, es decir, de la que es bien vivida, no en el sentido de un existir medido con las reglas de la moral convencional, como la de la religión católica, sino en el más penetrante: de pasar por este mundo descubriendo que la materia que nos rodea es nuestra genuina cárcel.

¿Cuál es el encierro del protagonista, donde está la meta del desencierro? ¿Es la materia que nos rodea, nuestra propia existencia, el pozo que somos cada uno de nosotros? Nacimos, dice el autor, y desde el momento mismo del nacimiento la materia nos aprisiona con sus miles de formas de sujeción. Existimos sólo en la medida que nos experimentamos limitados. La falta de conciencia de estos límites nos mantiene perpetuamente encerrados en nosotros mismos, es decir, en ese cuerpo que fuimos, y nos hace criaturas semejantes a los animales más básicos. Incluso en esta forma de existir quedamos presos y a merced de una naturaleza amenazante.

El protagonista teme a la oscuridad y a las sombras. Busca la energía solar, es el padre sol lo que lleva al desencierro, sin embargo, el sol también enceguece. Hay un tiempo, una manera y un espacio apropiado para pretender alcanzar esta energía que libera la conciencia del cuerpo material que nos deja pegados al suelo del existir. El exceso de luz en tiempo inoportuno puede hasta provocar ceguera y la falta de visión privaría al hombre de la posibilidad de reconocer en otras existencias esa energía que nos anuncia nuestro propio, absolutamente propio, desencierro.

Mihovilovich no anuncia una salvación apocalíptica. Para su protagonista la fuerza de sus rezos no trae consigo la apertura de la iglesia ínsita en el inclemente territorio magallánico. La salvación, no entendida en sentido moral sino en sentido cósmico, es decir, de superación de la condición de criatura terrena, es asunto estrictamente individual y pasa por mirarnos en el espejo y dudar que seamos aquello que señala nuestro reflejo que somos.

Nuestra moral -dirá el protagonista, que no tiene nombre, como tampoco su padre, su madre, su abuelo, su primer amor, su interlocutor y sus aves- no es asunto de juicios categóricos. ¿Acaso alguien puede afirmar que se es malo por condición intrínseca? De partida, ¿quién fue el primero en provocar dolor? ¿Es justo castigar por el crimen cometido a quien producto de su sensibilidad existencial mantiene vivo el recuerdo del intento de su madre por abortarle si, además, esa misma madre le acecha constantemente para impedir su felicidad, le impide gozar de la dicha de su primer amor, le arrastra al delirio de provocar el aborto de su propio hijo, de su nieto? ¿No tiene justificación, acaso, el querer terminar con esa existencia punzante de la propia?

¿Qué decir del sentimiento del amor primero? No es posible disociarlo del desprecio hacia lo femenino. A través de él se domina a la madre y por ende el amor tampoco es tabla de salvación y a la postre será también una condena más. El protagonista dirá: “Cuesta hacer del sentimiento ajeno algo personal, se tienen aproximaciones, es corriente presumir afectos irreales” (Pág. 147)

Sin embargo, todo esto ocurre porque somos materia, porque estamos aprisionados en nuestra miserable existencia humana, que sólo en contadas ocasiones, y para seres particularmente lúcidos, alcanza el sentimiento de la existencia auténtica, esa que no tiene ataduras, esa en la que no hay tiempo, ni finitud, ni espacio para la culpa, el dolor y el odio.

El dolor de la muerte humana es superable, lo que no tiene superación es saber que se muere sin haber intentado alcanzar ese estado de energía que sólo algunas criaturas, como ciertas aves, son capaces de exhibir. El protagonista no es capaz de mantener una sana relación con su padre, con su madre, ni con su primer amor. Sin embargo, cae rendido ante la golondrina que le anuncia la posibilidad de una manera distinta de ser.

¿Toda vida humana es miserable? Al parecer no. No lo es la del que añora el regreso al hogar primero. Mihovilovich recurre a la metáfora del inmigrante, no del joven, sino del anciano viajero que anhela el retorno al terruño para representarnos a cierta parte de la humanidad que espera por el reintegro a la existencia plena.

Aquella tarea se hace solitariamente, más no en soledad. El autor nos recrea a un interlocutor -que tal vez seamos nosotros, los lectores- como un camino de descubrimiento de uno mismo y del otro. Aquel otro, que puede ser cualquiera, no es el mismo para todos, pero cada uno de nosotros descubre, finalmente, quien es el que le corresponde y que nos permite, nos ayuda, a despejar las varias capas que configuran esta realidad que oculta la verdadera. Es en el diálogo con el otro que voy descubriendo las trampas de los espejos que conforman aquello que llamamos la verdad y la realidad. En la medida que superamos estos espejos, porque los reconocemos con otro, en otro, por otro, y para otros, descubrimos los engaños de nuestra materialidad humana.

Qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué fin persigue nuestra vida y cómo es que nuestro vivir constituye a la vez el vivir de otros, son preguntas que logran -en esta magistral obra de Juan Mihovilovich- una dolorosa y nueva respuesta, que es al mismo tiempo interrogante de un presente, por ende desafío y tal vez condena o la posibilidad segura del desencierro.

Hay que empezar por atreverse a leer la novela.