Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Alfonso Alcalde | Autores |

Una mirada panóptica:

vigilancia, poder y control en "Marilyn Monroe que estás en el cielo" de Alfonso Alcalde.(*)A panoptic gaze:

surveillance, power and control in Alfonso Alcalde’s "Marilyn Monroe que estás en el cielo".

Por Lorena López Torres y Catalina Pérez Albornoz

Universidad Católica del Maule, Campus San Miguel, Avenida San Miguel N°3605, Talca, Chile.

Publicado en CASTILLA. ESTUDIOS DE LITERATURA, 15 (2024)

Tweet ... . . . . .. .. .. .. ..

Resumen:

Este artículo analiza la obra Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972) del poeta chileno Alfonso Alcalde, quien a través de imágenes fotográficas y de la voz poética teje los principales acontecimientos de la vida de Marilyn Monroe hasta culminar con su muerte. En este poemario, se presenta una crítica a la sociedad de consumo que se evidencia a partir de la mirada panóptica en la que se interrelacionan la vigilancia, el poder y el control sobe un sujeto. En este sentido, la constante vigilancia sobre la presa (Monroe) y el poder ejercido sobre la actriz estadounidense dialogan con el control que es develado por la voz poética creada por Alcalde.

Palabras clave: panóptico; fotografía; poesía chilena; objeto sublime; sociedad de consumo.

INTRODUCCIÓN

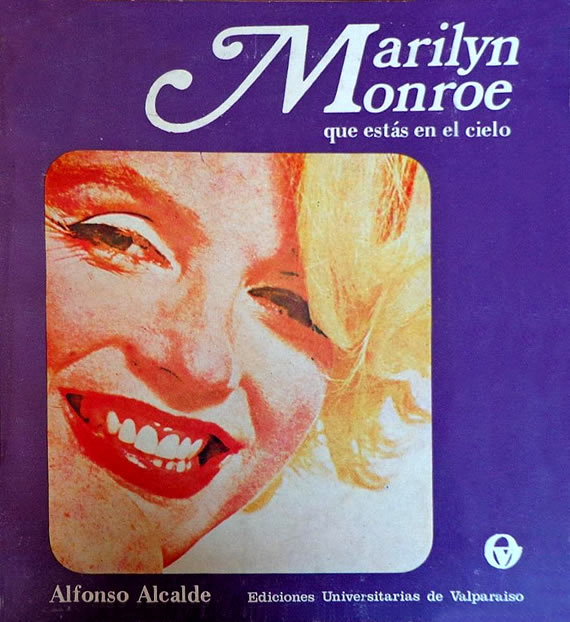

Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972) es un poemario a través del cual se analiza la reciprocidad de lo poético y lo visual en la obra del poeta chileno Alfonso Alcalde. Mediante el concepto imagen-texto propuesto por W. J. T. Mitchell (2009), se atiende a la interdependencia entre la palabra y las imágenes, relación que construye un clamor salmodiado por la trágica existencia de la modelo y actriz estadounidense.

A través del panóptico de Bentham, estudiado desde la perspectiva foucaultiana, que se refiere a la figura arquitectónica creada para ejercer poder sobre un individuo apresado, se observa la cautividad de Marilyn Monroe. De esta manera, se plantea como hipótesis de estudio que en dicha obra se observa una crítica hacia la sociedad de consumo, evidenciado en la interrelación entre la vigilancia, el poder y el control. La vigilancia por medio de la fotografía, el poder suscitado hacia el objeto sublime que es Marilyn Monroe y el control develado sobre la sujeto articulado a través de la voz poética creada por Alcalde.

Para comprender el poemario, es necesario adentrarse en su composición. Este consta de 8 secciones formadas por los poemas y las fotografías, en algunos casos los versos se presentan un su mínima expresión simulando una bajadas de foto. El “Índice” consigna los nombres de dichos apartados, los que siguen en un orden cronológico la vida de la mujer convertida en estrella, desde su infancia hasta su muerte. Las secciones inician con “Una huérfana llamada Norma Jean” y concluyen con “El sueño de la muerte” pasando por “La compra y venta de un cuerpo” que, en el punto central del volumen, expone los aspectos más espectaculares y la constante exposición de la vida profesional de la actriz, mismos que la afectan completamente en el ámbito personal al cruzarse de forma irremediable. El texto poético de Alcalde busca desmontar el relato visual exitoso que los magazines y el cine de Hollywood cimentó sobre la actriz para así exponer aspectos trascendentales de su vida replicando una suerte de libro-reportaje sobre este ícono de masas, una “mujer convertida en pura imagen: vacía durmiendo-inerte y entregada a un destino inexorable, a una humanidad mecanizada” (Ostria, 2018, 18). Haciendo eco de esa exploración genérica híbrida, el formato completo del poemario responde al de una revista popular de entretenimiento; un magazine con noticias de famosos, chismes o curiosidades sobre las estrellas, similar al de la revista chilena Ecran (1939-1969) publicada por la Editorial Zig-Zag. Esta última tenía por finalidad informar sobre la industria cinematográfica hollywoodense que era el entretenimiento de la sociedad de la época con abundantes retratos de las celebridades, además de publicar reportajes de “la realidad nacional y la literatura chilena de la mano de algunos de los más célebres escritores nacionales” (https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-588.html), como, por ejemplo, Salvador Reyes, Luis Enrique Délano y Daniel de la Vega.

Alcalde recopiló diversas fotografías de Marilyn Monroe que habían sido previamente publicadas en Ecran para incorporarlas en su obra editada por Ediciones Universitarias de Valparaíso (Huirimilla-Thiznau, Arroz-Aravena y Molina, 2019). La elección de las imágenes llevada a cabo por el autor con ayuda del equipo editorial, responde a un formato de revista que sigue el poeta, donde esta revista funciona como un hipotexto (Genette, 1989) de la obra, es decir, actúa como una suerte de fuente primaria que sirve como base para la creación del poemario o hipertexto que es Marilyn Monroe que estás en el cielo. Dada la proximidad del autor con la escritura periodística o el periodismo literario (Ostria, 2018) sus obras actúan “como conjunto de textos heterogéneos, donde conviven formatos y enfoques periodísticos, con estilos, estrategias, y recursos provenientes de la ficción con visiones y configuraciones literarias” (Ostria, 2018, 11). Esto significa que, intertextualmente en este poemario, se encontrarán vestigios de una composición poética noticiosa que, por un lado, intentan indagar sobre ciertos hechos consumados en torno a la actriz, como por ejemplo, sus fracasos matrimoniales y sus éxitos cinematográficos por los que la apodaron “el cuerpo” y, por otro, dar señales de transparencia a otros episodios como su temprana orfandad, su inteligencia despreciada (e. g. llamarla “rubia hueca”) o su humildad frente al sacrificio de otros (e. g. durante su visita a los soldados estadounidense apostados en Vietnam durmió en el piso como ellos).

Esta composición se complementa con la presencia de una polifonía de voces poéticas, algunas en tercera persona como las de los ejecutivos del estudio, los agentes publicitarios y otros actores que obtiene ganancias de la explotación de la actriz; voces que todo lo ven y que remiten al sufrimiento de la pequeña Norma Jean. La voz poética articulada por Alcalde observa esta maniquea operación y las consecuencias derivadas; en primera persona se guarda para Marilyn repasando sus miedos, anhelos e inseguridades hasta que cae en su “lecho de muerte” (Alcalde, 1972, s. p.). El tratamiento que hace el escritor de este poemario-reportaje decanta en una cierta proximidad a la fotonovela a través de la alusión a Corín Tellado en la obertura o prólogo de la obra, una suerte de declaración derrotista del autor que adelanta el trágico desenlace de Monroe. No obstante, señala que en esta ocasión excede los límites de este género cuando dice: “Que Corín Tellado me perdone por haberle sacado el pan de la boca” (s. p.), pero “la fotonovela queda corta” (s. p.), pues su versión sobre la vida de la actriz se acercará más al folletín, al melodrama o lo cebollento de la vida de algunas personas. En su calidad de poeta los vaivenes melodramáticos de la vida de las celebridades debiesen estar lo más alejados de sus propósitos artísticos, pues reconoce que “es una incongruencia […] incursionar en la tierra de nadie de la truculencia” (s. p.). No obstante, lo hace porque se reconoce como parte de la masa espectadora que consumió a Marilyn Monroe, junto con los estudios cinematográficos, sus ejecutivos y colegas del medio quienes “[p]arcelaron su cuerpo y su alma, trataron de cerrarle la boca y su inteligencia y abrir su escote hasta lo imposible. […] Nosotros terminamos enviándola al cielo en una irreverente ironía que termina con la palabra 'FIN'” (s. p.) y el cierre de la cortina.

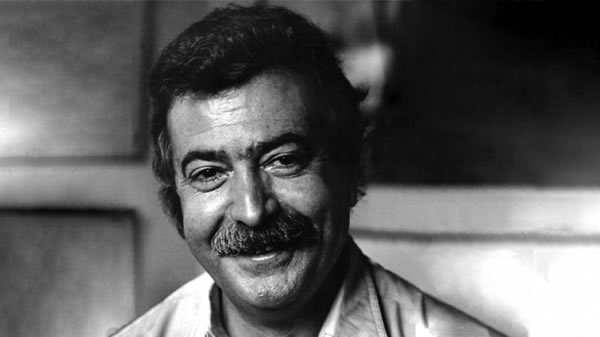

El poeta en cuestión, Alfonso Alcalde Ferrer (1921-1992), fue también narrador y periodista, conocido por sus singulares collages. El autor nació en Punta Arenas, pero vivió en Santiago y Concepción, y durante la Unidad Popular fue un personaje clave en el proyecto editorial Quimantú frenado por el golpe de Estado de 1973, tras el cual se exilió en Rumanía y España. El pueblo pesquero de Coliumo (VIII Región del Biobío), que el poeta solía llamar la «galaxia de Tomé», fue un espacio de íntima inspiración para su escritura, en especial, en sus años finales —se suicida poco antes de cumplir los 72 años—. [1]

A finales de la década del 50 se integró al periodismo radial en el cual se destacó con la publicación de diversas crónicas y en la década del 60 formó parte de un radioteatro que trataba temáticas sobre aventuras cotidianas de vecinos y pescadores porteños con las que elaboró crónicas de la cultura popular de la zona (Ostria, 2016). Con ello, dejó claro que el ámbito de lo periférico iba a suponer un pivote central en la configuración de su universo literario plagado de personajes alternativos, marginales, del bajo mundo, propios del realismo popular (Ostria, 2018, 11) al que se le asoció, pues

a partir de los elementos urbanos (la publicidad, la moda, lo pop, el mercado), [sus] personajes tienden igualmente a desarrollarse en términos contradictorios. Esto es, nunca plenamente insertos en dicho mundo o, mejor, aparentemente dentro, pero, en esencia, instalados en los márgenes: fatales outsiders (Ostria, 2018, 20).

No obstante su incesante labor como escritor,[2] su presencia en el panorama literario chileno fue fantasmagórica, pues sus libros tuvieron una escasa recepción y divulgación en la escena literaria nacional. Desde la aparición de su primer libro Balada para una ciudad muerta (1947) prologado por Pablo Neruda,[3] se le consideró un escritor de sello rokhiano que hilvanó la palabra mediante un estilo poético transgresor. Dotado de una visión panorámica del mundo dada su condición de poeta y periodista su escritura hizo converger formas de expresión y registro: “el habla popular y la imagen poética, la alta y la baja cultura, lo canónico y lo marginal; desmarcándose así de todo molde fundamentalista” (Ostria, 2018, 12), características que se observan en la escritura de Marilyn Monroe que estás en el cielo.

1. UNA MIRADA PANÓPTICA A LA POESÍA

El nacimiento de la prisión que Michel Foucault presenta en Vigilar y Castigar (2008) permite generar una mirada panóptica hacia las ideas de vigilancia, poder y control. El filósofo plantea que los métodos de tortura, previos al siglo XVII, estaban enfocados en el cuerpo del delincuente. La tortura era violenta, cruel y pública para que las poblaciones pudieran dilucidar la magnitud del castigo ante el incumplimiento de las leyes. A finales del siglo XVIII comenzó un cambio en las prácticas punitivas, transitando hacia una “menor violencia” sobre los condenados, que se llevó a cabo a través de casas de corrección y trabajos forzados. A inicios del siglo XIX se establece un nuevo sistema penitenciario fundamentado en la privación de libertad, la segregación y el monitoreo. A su vez, se construyeron las primeras cárceles panópticas guiadas por el diseño de Jeremy Bentham. Este tipo de arquitectura, lleva en el centro de la instalación carcelaria una torre que rodea una serie de celdas donde los prisioneros son sometidos a vigilancia constante. Para ejercer poder sobre los reclusos de manera efectiva, era crucial que pudieran ver la torre de vigilancia sin conocer detalles sobre quién los observaba, cómo o cuándo; dicha circunstancia generaba una presión psicológica en los condenados.

Podemos pensar que en la obra de Alfonso Alcalde, desde la mirada panóptica, se observa a la sujeto Marilyn Monroe hiperfotografiada y revela cómo la sociedad de consumo manifiesta su interés por medio de la vigilancia, el poder y el control hacia ella. Esto se hace visible a través de la figuración del agujero o sténopé de la cámara fotográfica que retrata a la actriz y, también, de la cámara cinematográfica que en los diferentes fotogramas del celuloide capturan sus movimientos, su mirada, cada parte de su cuerpo —muchas veces desnudo— desde diferentes ángulos y en los espacios más íntimos y en los más expuestos también. Las imágenes sirvieron tanto para ilustrar sus complejos inicios que la acercaron al cine, su ascendente carrera en Hollywood con sus altos y bajos, y la decadencia final de este ícono de la época dorada de la meca cinematográfica. Al mismo tiempo, estas imágenes se usaron para vender un imagen de éxito y glamour a los espectadores (spectator) de sus filmes que compraban las revistas en las que sus retratos eran reproducidos sin cesar. En general, estas imágenes cercaban su intimidad, escasamente resguardada, y maximizaban las curvas de su anatomía que harían millonarios a los publicistas de los magazines, además de a los ejecutivos de los estudios —de la Fox— con sus campañas de marketing. Frente a esto, podemos considerar que la voz poética de la obra de Alcalde devela el control que estos sujetos ejercieron sobre la vida pública y privada de una de las principales estrellas de Hollywood obligándola constantemente a posar para las cámaras con la excusa de no defraudar a su público. El primero en fotografiarla fue Tom Kelley y se trató precisamente de sus primeros desnudos. La voz poética de Marilyn recuerda el asunto:

ME PROPUSO QUE ME POSARA

TOTALMENTE, DESNUDA

PARA UN CALENDARIO

QUE DARIA LA VUELTA AL MUNDO.

ACEPTE…SE ARMO UN ESCANDALO.

ME ACUSARON DE PROSTITUTA.

MI RESPUESTA FUE:

“LO HICE PORQUE TENIA HAMBRE”.COMENZARON A LLEGARME

LAS PROPOSICIONES DE VARIOS

ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS…. (Alcalde, 1972, s. p.).A través del concepto de sociedad de consumo (Fernández, 2010) se nos advierte que la publicidad en la sociedad contemporánea es una herramienta que manipula y domina las percepciones y deseos de las personas. De ahí que sea necesario observar en el poemario la condición de actriz y modelo que somete a Marilyn al estado de objeto sublime: “La publicidad tiene un objeto real (el producto) y un destinatario real (tú); también tiene un objeto sublime (la droga) y un destinatario sublime (tú como drogadicto)” (Fernández, 2010, p. 82). Al examinar la relación entre el consumo y las imágenes que revelan las intenciones ocultas de la publicidad y su ente sublime —Marilyn Monroe como la droga— se puede señalar que el consumidor es un sujeto drogado por el espectáculo, por el cuerpo vendido de la “rubia tonta” (Alcalde, 1972, s. p.) y ese consumo “implica quemar, agotar; y por lo tanto, la necesidad de reabastecimiento” (Sontag, 2006, p. 250). Es decir, se reposicionan las imágenes sin importar el cuerpo que aparece en el encuadre, pues lo que interesa es recordar con la imagen la espectacularidad de esa repetición y sus efectos (Sontag, 2006). Dicha posesión de imágenes se entrecruza con los conceptos del consumo y del objeto sublime, pues la figura de Monroe generó un impacto mundial y todavía hoy sigue afectando a la sociedad actual como ícono de la industria cinematográfica, de la moda y de la cultura occidental. Su rostro y su cuerpo han sido infinitamente reproducido en calendarios, películas, libros y biografías, y obras de arte como, por ejemplo, los cuadros de Andy Warhol —Shot Marilyns (1964)— o de James Grill —Marylin Tryptich (1962)—. Mas, ha sido también objeto de personificaciones y sus memorables escenas han inspirado al cine contemporáneo como The woman in red [La chica de rojo] (1984) y, la más reciente, Blonde [Rubia] (2022).

A tenor de lo expuesto, la mirada panóptica actúa como mediadora entre las ideas que se reflexionan en este artículo, para comprender y analizar los elementos poéticos y visuales que configuran la obra Marilyn Monroe que estás en el cielo.

2. LA PALABRA CORTA LAS CADENASPlantearse el origen de la visualidad en la poesía es una tarea compleja en la que se puede considerar los caligramas del poeta griego Simias de Rodas como su posible génesis (Páez, 2012). No obstante, serán las vanguardias del siglo XX las que van a permitir una transformación en distintas áreas de la literatura, pues rompieron las convenciones literarias del canon y exploraron nuevas formas de expresión artística. Asimismo, se puede pensar que este movimiento sentó las bases para la experimentación de una nueva poesía, una vez que los autores vanguardistas comenzaron a transgredir los espacios convencionales de la poesía tradicional. A raíz de esto se dio espacio al verso libre, a las rupturas sintácticas, a las nuevas disposiciones espaciales no convencionales, a la incorporación de ilustraciones o de imágenes fotográficas y a las exploraciones del sonido, como, por ejemplo, Horizon carré (1917) de Vicente Huidobro, Calligrammes (1918) de Guillaume Apollinaire, Hélices (1923) de Guillermo de Torre, Motivos de son (1930) de Nicolás Guillén, El AGC de la Mandrágora (1957) antología del grupo Mandrágora, entre otros. Esta libertad en la composición poética se evidencia en el poemario estudiado.

Alcalde presenta las imágenes fotográficas del poemario para introducirnos en lo que Mitchell (1994) establece como imagen-texto, concepto que al ser escrito con guion “designates relations of the visual and verbal” (89). Esto nos lleva a la poesía visual que se entiende como una obra “que busca significar a través de la palabra y la imagen” (Mitchell, 2009, 40). Estas relaciones no están exentas de roces, porque persiste la tensión que existe entre lo verbal y lo visual, y aunque ambos se atraen, al mismo tiempo se oponen por naturaleza. Así pues, se develan las características y el sello de la poesía visual, que no deja de ser desafiante para el lector. En ese sentido,

[l]a poesía visual no sólo ocupa signos que referencian cosas, sino que también signos que de inmediato muestran, haciéndose visibles en el mismo instante de la lectura. Esto se hace posible en gran parte debido a los materiales utilizados en la construcción del poema visual, el cual relaciona retazos de fotografías, dibujos, periódicos, titulares, entre muchos otros, en una nueva textura significante, complejizando el proceso de lectura a través de la comprensión de lo dicho y lo visto (Páez, 2012, p. 47).

Los elementos que componen el poemario dan cuenta de una nueva experiencia de lectura, que se despliega en una multisensorialidad en la que la mirada se ve atraída no solo por los versos, sino también por la imagen con la que estos dialoga (Páez, 2012). La atención al complejo entramado verbo-visual de la obra establece instancias de paralelismo entre lo que se poetiza sobre Marilyn Monroe y lo que se ve sobre ella como actriz y sobre la persona Norma Jean. Al mismo tiempo, corrompe los usos convencionales de sus retratos, tanto publicitarios como de su infancia y de escenas de su intimidad, para hablar y mirar los bordes ardientes (Didi-Huberman, 2012) de su devenir conflictuado por la fama y su figuración como bomba sexy que le impidió tener experiencias más auténticas y reconfortantes. Lamentablemente, es la captura que hace la cámara “la única manera de sobrevivir, pues paradójicamente la foto y su click mágico constituye un triunfo sobre la muerte, la desaparición y el cambio” (Ostria, 2018, 18). En este sentido, la abundancia de imágenes fotográficas de Monroe nos lo recuerdan.

En la década de los 50, la industria cinematográfica del Golden Age of Hollywood ejercía un alto grado de dominio sobre las vidas públicas y privadas de las estrellas del cine, pues dirigía la conducta de actores y actrices a través de distintos mecanismos de control ejercidos sobre su imagen y su carrera profesional que, en el caso de Monroe, se veía limitada por rigurosos contratos con la Fox.

Marilyn Monroe (1926-1962), nacida como Norma Jean Mortenson, fue una niña huérfana desde su infancia, debido al abandono de su madre. Fue criada por vecinos y luego entregada a un hogar de menores. Se casó con apenas 15 años con Jim Dougherty, sería el primero de sus matrimonios fracasados —le siguieron los enlaces con el beisbolista Joe DiMaggio y con el dramaturgo Arthur Miller—. En sus comienzos, y para subsistir, posó desnuda de lo que surgió un serie de imágenes fotográficas que la catapultaron a la fama. En ese punto comenzaron los llamados de los estudios de cine, carrera que ganó Fox. Sus primeros papeles, siempre secundarios, la retrataron como la mujer bonita en películas como All About Eve (1950) y Home Town Story (1951) (Solomon, 2010). De pronto, se transformó en la bomba sexi con cuerpo exorbitante y llegaron los protagónicos como Gentlemen Prefer Blondes (1953), There’s No Bussines Like Show Bussines (1954), The Seven Year Itch (1955) y Some Like It Hot (1959).[4] La persigue el peso abrumador de la fama y el tratamiento hostil del que suele ser objeto: la rubia hueca sin talento ni inteligencia.

Cansada de la prensa que la hostiga para retratarla y del ambiente deshumanizado y poco desafiante intelectualmente de Hollywood, decide escapar:

Monroe’s work for Fox during the mid-1950s was disrupted by a series of contract disputes and a hiatus from filmmaking that lasted through most of 1955, during which time she relocated to New York, formed her own production company, and attended sessions of the Actors Studio (Solomon, 2010, 109).

Si bien regresa a Los Angeles y vuelve a trabajar para Fox, el impacto de su figura fue tal que todos los estudios hollywodenses intentaron crear “ersatz Marilyns” (Solomon, 2010, 109), es decir, sustitutos de la rubia. El primero, lanzó a Sheree North, Corinne Calvet, Roseanne Arlen, Barbara Nichols, Mamie Van Doren y Jayne Mansfield; Columbia introdujo a Kim Novak. Fue el surgimiento de un grupo de “blonde “bombshells” que, al igual que Monroe, se transformaron en las versiones femeninas de John Wayne, Charlton Heston o Rock Hudson (Palmer, 2010, 16).

Apelativos como bomba sexual, el cuerpo, la rubia y otros hicieron que tanto Marilyn Monroe como las actrices mencionadas fueran apreciadas como trozos de carne puestos a la venta; una idea que los dos epígrafes que aparecen al inicio del poemario de Alcalde nos lo ratifica. Ambos cruzan la imagen fotográfica de una Marilyn semidesnuda, un retrato que forma parte de una serie de desnudos publicados en el libro Marilyn Monroe (1982) de Norman Mailer y Bert Stern. El primero es una declaración de la “sucedánea” de Monroe, Kim Novak, a propósito de su muerte: “Recuerde y nunca olvide/ que lo que es usted/ es un pedazo de carne,/ como en una carnicería” (Alcalde, 1972, s. p.). El segundo es la invocación a una de las plegarias más célebres dedicadas a la figura de la actriz: “Señor/ recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de/ Marilyn Monroe” (Alcalde, 1972, s. p.); se trata en específico de “Oración por Marilyn Monroe” (1965) del nicaragüense Ernesto Cardenal.

El cruce de sentidos que se establece entre ambos epígrafes y que, a su vez, se inscribe como palimpsesto sobre el cuerpo desnudo de la actriz, pone de manifiesto las contradictorias visiones construidas no solo sobre su categoría de estrella sino sobre su persona, Norma Jean. Por un lado, se la coloca en la posición de mercancía por la que siempre será recordada/replicada por la cultura popular. Por otro, la súplica intenta reivindicar a la inocente [muchacha] sufriente que sucumbió ante los reflectores de la fama y cuyo legado fue, al parecer, encarnar el estereotipo de fémina sensual y glamorosa dentro y fuera de la pantalla.

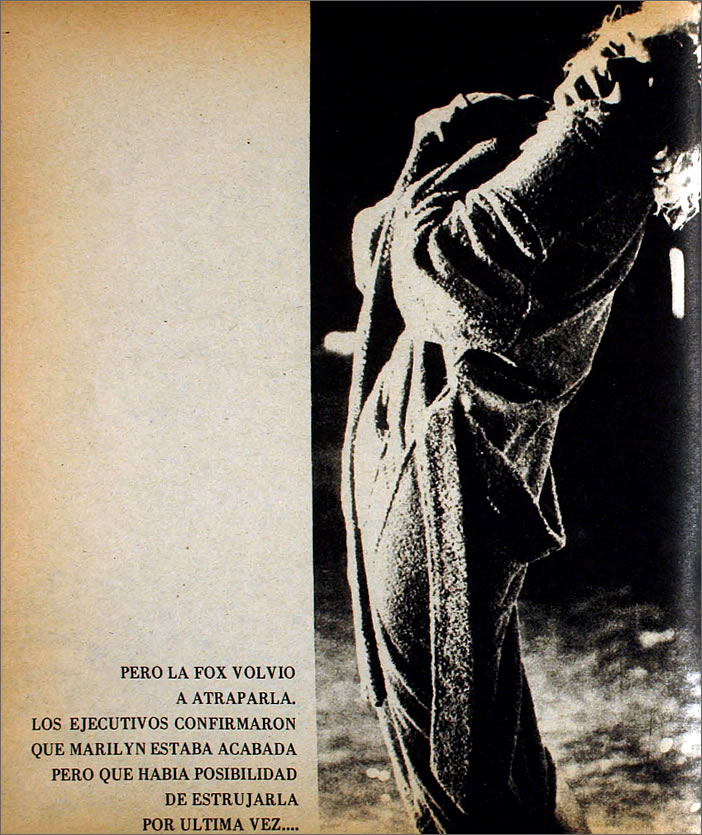

Al entrar al poemario, los versos se presentan en diversas estructuras para responder a la estética del reportaje de revista popular y de entretenimiento, como la antes mencionada Ecran. Una de las voces poéticas, específicamente la del yo introducido por Alcalde, dice lo siguiente: “PERO LA FOX VOLVIO A ATRAPARLA./ LOS EJECUTIVOS CONFIRMARON QUE MARILYN ESTABA ACABADA/ PERO QUE HABÍA POSIBILIDAD/ DE ESTRUJARLA/ POR ULTIMA VEZ…” (Alcalde, 1972, s. p.). Lo dicho es en referencia a Something's Got to Give (1962), filme que quedó inacabado debido a su repentina muerte. La imagen fotográfica de Schiller para la revista francesa Paris Match (Fig. 1) la captura en los descansos de la grabación de sus escenas de desnudo en la piscina. Marilyn aparece solo ataviada con una bata, de pie sonriendo y mirando hacia la cámara de manera muy coqueta y sensual. Siempre la sonrisa y esos ojos cerrados para no ser testigo pleno de su propia exposición y estrechez.

Fig. 1: Imagen fotográfica de la actriz por Lawrence Schiller (1962)

Fuente: Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972), Alfonso Alcalde.

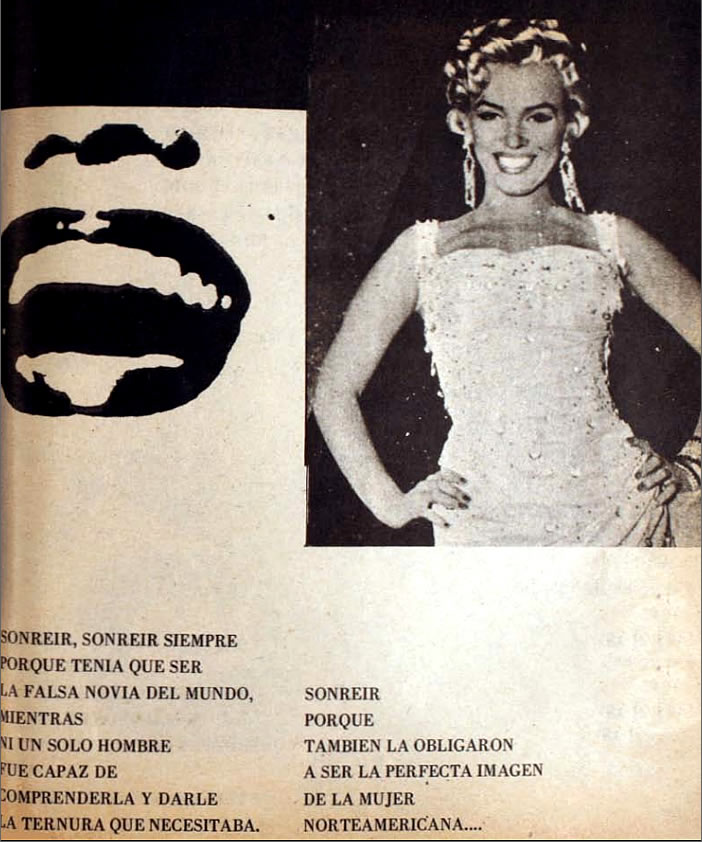

El punctum (Barthes, 1990) de la imagen colinda con ese sentido de indefensión que se identifica en la gruesa bata que cubre su cuerpo y en sus brazos que intenta cruzar para cubrir sus pechos; un abrigo que contrasta con la imagen destapada que impera en sus películas: mucho escote para mostrar su exuberancia, la misma que Fox intenta mantener. Mientras el studium como forma de mirar del espectador, le permite al sujeto identificar lo que quiso mostrar el fotógrafo a través del uso de las herramientas técnicas con las que cuenta: el encuadre, el tiro o el enfoque, el punctum da cuenta de aquel detalle atrayente y espontáneo que provoca emoción en el espectador, se trata de una punzada fascinante de lo espontáneo que “pincha” a quien mira, en nuestro caso, la bata que actúa como un elemento de protección en un escenario en el que se debe ver y mostrar todo sin tapujos, hasta el alma.En otro apartado de la obra, aparece, en un costado de la página la imagen fotográfica de la boca de la sex symbol, un signo llamativo que es posible reconocer sin observar el rostro al que pertenece, pues se distingue su característico lunar, mientras que en el lado opuesto aparece la imagen fotográfica de medio cuerpo de la actriz (Fig. 2) tomada en el set de There’s No Bussines Like Show Bussines. Bajo las imágenes se ubica el poema cuyo primer verso dice “SONREIR, SONREIR SIEMPRE” (Alcalde, 1972, s. p.). Se trata de una imagen metonímica de la “realidad” vendida por el espectáculo a través de las huellas icónicas de la actriz: su boca, su lunar y su incansable sonrisa.

Fig. 2: Collage elaborado por Alfonso Alcalde.

Fuente: Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972), Alfonso Alcalde

La representación que significa Monroe como figura del American Way of Life se evidencia a través de la voz poética central de Alcalde, pues las curvas de su sonrisa y cuerpo también proclamaban el encanto de la tierra prometida estadounidense. El último verso repite “SONREIR/ PORQUE/ TAMBIEN LA OBLIGARON/ A SER LA PERFECTA IMAGEN/ DE LA MUJER/ NORTEAMERICANA…” (Alcalde, 1972, s. p.). Tanto el mercado del cine, la publicidad y la televisión incentivaron el consumo de las imágenes de Marilyn Monroe por parte de la masa popular, pero de acuerdo a estándares impuestos según los intereses del varón quien

[…] proyecta su fantasía sobre la figura femenina a la que talla a su medida y conveniencia. En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para producir un impacto visual y erótico tan fuerte, que puede decirse de ellas que connotan «para-ser-miradabilidad» [to-be-looked-at-ness] (Mulvey, 1975, p. 370).

Esta perspectiva no es exclusiva del hombre, por lo menos en lo que respecta a la rubia, ya que puede ser trasladada a la mujer que la mira y la imita, dado que su imagen contribuyó a establecer un estereotipo de belleza a partir de la década de 1950, periodo que coincide con su ascenso al estrellato cinematográfico. Así, su figura se erigió como un ícono de femineidad y perfección para la audiencia norteamericana constituyéndose como el estándar de belleza al que todas las mujeres debían aspirar.

3. EL PANÓPTICO Y LAS CELDAS FOTOGRÁFICASMediante la perspectiva panóptica se puede apreciar en Marilyn Monroe que estás en el cielo una manifestación de la tríada conformada por la vigilancia, el poder y el control que establece una conexión particular con la cautiva estrella de Hollywood. Monroe experimentó una constante vigilancia a lo largo de su vida, desde su infancia, donde fue observada y cosificada por quienes la rodeaban. Posteriormente, quedó bajo el control del orfanato y más adelante se convirtió en prisionera de una sociedad que rápidamente se interesó por consumir su imagen. Incluso en sus primeros años como modelo, el ilustrador y fotógrafo Earl Moran la contrató para posar con disfraces y en topless que tributarían a una serie de ilustraciones pin-up. Ante el espectáculo que Monroe generó con las capturas, el fotógrafo decidió vender las imágenes tituladas “The Nude Marilyn Monroe” (1946) al fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Así pues, Monroe se presenta como el objeto sublime que drogó a una sociedad consumidora de imágenes eróticas, sensuales y bellas.

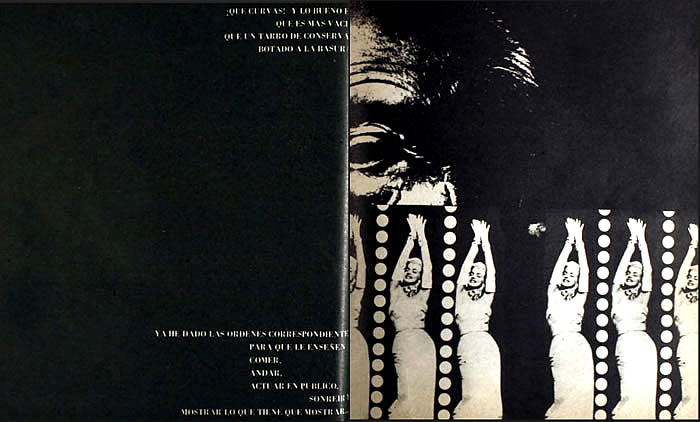

En su calidad de actriz y modelo siempre estuvo sometida a modificar su comportamiento y a obedecer las reglas del mundo de la fama, como se observa en el apartado “La compra y venta de un cuerpo” con un yo poético que se transforma en un negociante o ejecutivo de estudio que declara:

¡QUE CURVAS! Y LO BUENO ES QUE

ES MAS VACIA

QUE UN TARRO DE CONSERVA

BOTADO A LA BASURA. […]

YA HE DADO LAS ORDENES CORRESPONDIENTES

PARA QUE LE ENSEÑEN A,

COMER,

ANDAR,

ACTUAR EN PUBLICO

SONREIR Y

MOSTRAR TODO LO QUE TIENE QUE MOSTRAR… (Alcalde, 1972, s. p.).La voz poética establece una conexión entre la cultura estadounidense y la chilena a través del lenguaje popular. En su comparación entre Marilyn y un tarro de conserva botado a la basura, la voz poética resalta la vacuidad de la figura de la actriz. Se debe recordar que en el mencionado prólogo del libro, el poeta dice que “Nosotros terminamos enviándola al cielo” (Alcalde, 1972, s. p.). Sus palabras se relacionan con el posicionamiento del yo lírico que culpabiliza tanto a los ejecutivos de Fox que abusaron de su imagen y figura como a todas las personas responsables de su muerte, es decir, publicistas, colegas, exesposos, familiares y espectadores como parte de la sociedad de consumo. Esta comparación nos interpela como audiencia a reflexionar sobre el papel de la sociedad en la vida y muerte de la Novia. De esta manera, se devela lo que el título del apartado nos anticipara: el objeto sublime es sometido a la voluntad de aquellos que la gobiernan.

Desde las tinieblas, aparece esta voz poética que, en las siguientes imágenes (Fig. 3 y Fig. 4), se puede atribuir al rostro longevo del hombre cuyo enfoque está en su ojo vigilante cubierto de tinta negra. Aparecen distintas celdas fotográficas divididas por focos que encandilan y que exhiben la repetición de sonrientes Marilyn Monroe en el rodaje de la película Gentlemen Prefer Blondes.

Figs. 3 y 4: Hoja que contiene texto y collage creado por Alfonso Alcalde

Fuente: Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972), Alfonso Alcalde

La lectura del hipertexto se amplía hacia el análisis de múltiples elementos que lo significan, incluso la estructura de los textos situados en la esquina superior e inferior de la página izquierda rinden una suerte de tributo al hipotexto Ecran al mostrar los versos poéticos estructurados como una suerte de iconotextos. Ambos textos, al ocupar los extremos de la página, íntegramente lóbrega, generan una tensión lectora que dirige la mirada hacia el collage que se encuentra en la página del lado derecho. Estos iconotextos o tituli (Burke, 2005), se definen comothe use of (by way of reference or allusion, in an explicit or implicit way) an image in a text or vice versa […] an artifact in which the verbal and the visual signs mingle to produce rethoric that depends on the co-presence of words and images (Wagner, 1997, 15-16).

En obras como la de Alfonso Alcalde este procedimiento “integrate the semantic (denotative and connotative) meaning of the written texts that are iconically depicted, urging the ‘reader’ to make sense with both verbal and iconic signs in one artifact” (Wagner, 1997, 16); pero, también “to such art works in which one medium is only implied” (Wagner, 1997, 16), como sucede con las descripciones de una obra pictórica en una obra de ficción escrita, como si se tratara de dar explicaciones recurriendo a “inscripciones, cartelas o «subtítulos»” (Burke, 2005, 181). De esta manera, se corrobora la interdependencia de lo poético y lo visual al suscitar una lectura enmarcada en la imagen-texto según Mitchell.

Las Figuras 3 y 4 muestran una alegoría hacía la reacción del cuerpo ante la sensibilidad de sentirse contemplado y controlado, ya que este se transforma de manera simbólica en una representación visual. El sujeto que observa desde el panóptico permanece en estado de vigilancia y el sujeto cautivo que se encuentra dentro de las celdas se constituye en un individuo de comportamiento modificado. En este caso, la imagen fotográfica de cuerpo entero de Marilyn repetido de manera continua en la parte inferior de la página derecha se intercala con una serie de puntos verticales que nos recuerdan a los reflectores de luz de los escenarios, mientras en la parte superior de la página el rostro recortado del vigilante solo deja ver sus ojos que parecen concentrados en la curvilínea figura de la actriz. El collage del poeta emula “una trampa” (Foucault, 2008, p. 232), un “espacio cerrado, recortado y vigilado en todos sus puntos” (Foucault, 2010, p. 229-231) que, a modo de panóptico, coarta y supervisa los movimientos de la mujer. De esta manera, se hace evidente que la vigilancia en la construcción de la identidad y de la imagen personal del individuo Marilyn Monroe busca moldear su figura para que responda a los requerimientos de la industria en su afán de construir su imagen de estrella sexy, pero sumisa.

En la revista estadounidense Time, específicamente en la edición N°20 de 1956, se declara lo siguiente: “And like the Pretty Girl, the Monroe is for the millions a figure of fantasy rather than of flesh” (1956, p. 76). Con ello se enfatiza en la construcción de la actriz como objeto de consumo, que tiene su génesis en el cuerpo fotografiado, en aquella figura de fantasía que es reproducida en imágenes fotográficas de productos en venta. Así pues, la descripción nos remite al objeto sublime que genera un impacto emocional y estético en el espectador, pues la publicidad evoluciona de tal manera que utiliza la seducción (the fantasy figure) y el deseo para manipular al consumidor (Fernández, 2010).

Asimilando lo que Sontag (2006) declara sobre la innegable relación entre la fotografía y el consumo, es importante destacar que la sed de la experiencia propia o ajena, tiene por efecto el anhelo de poseer cada vez más imágenes. En este sentido, la filósofa concluye que la fotografía tiene como propósito hacer del mundo un gran almacén de imágenes, pues todo se dignifica y cualquier objeto se vuelve estéticamente apreciado bajo esa óptica. En tal sentido, la iconografía de Marilyn Monroe ha trascendido los límites del tiempo y del espacio, perpetuándose en el imaginario colectivo como un símbolo reconocible a nivel mundial. Dicho fenómeno ha sido posible mediante la reproducción incesante de su imagen.

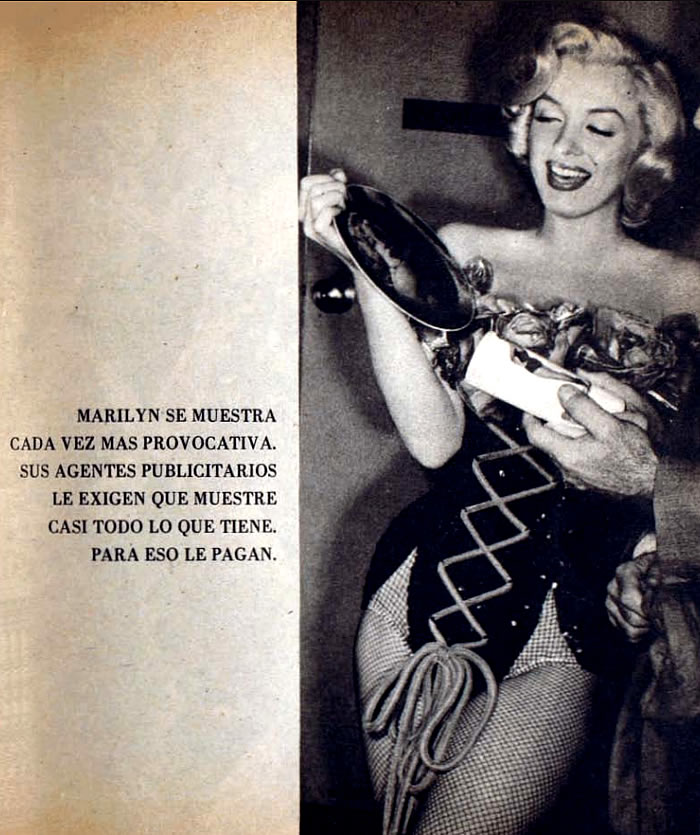

En el apartado “Hollywood lanza un nuevo producto” la voz poética adquiere el carácter de periodista de espectáculo para señalar: “MARILYN SE MUESTRA CADA VEZ MAS PROVOCATIVA./ SUS AGENTES PUBLICITARIOS LE EXIGEN QUE MUESTRE CASI TODO LO QUE TIENE./ PARA ESO LE PAGAN” (Alcalde, 1972, s. p.). En este sentido, el yo lírico declara cómo la sociedad de consumo transforma a las celebridades en productos que se comercializan ante cientos de miradas ansiosas.

La cautividad que vivió la actriz se revela en este tejido poético que enuncia la posibilidad de comprender que “sólo existe el poder que ejercen «unos» sobre otros; [pues] el poder solo existe cuando se ejerce” (Foucault, 2008, p. 430). Lo declarado por la voz poética y por la imagen fotográfica (Fig. 5) revelan el dominio ejecutado por los agentes publicitarios sobre esta mujer quienes, pensando en sus ganancias y en la de los estudios, insisten en la explotación de su físico exuberante. Da cuenta de cómo actúa el poder en los sujetos subordinados, pues “[l]os invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él [opresor], se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos” (Foucault, 2008, p. 27).

Fig. 5: La actriz en el set de Gentlemen Prefer Blondes (1953).

Fuente: Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972), Alfonso Alcalde

La fotografía en blanco y negro muestra a la actriz recibiendo algunos premios que tienen la forma de su rostro y de cuerpo. Su mano sostiene un galardón en el que se replica un retrato suyo mientras el varón, al que se le puede atribuir la calidad de agente publicitario o ejecutivo, le extiende con su mano un objeto de metal, una suerte de escultura del cuerpo de la actriz en una pose pin-up; un recordatorio de sus inicios. La voz poética y la palabra se unen para potenciar la interpretación de los elementos que componen el poemario.

Se despliega una serie de concatenaciones semánticas que refuerza las correspondencias iniciadas en el paratexto del título que, en este caso, constituye una plegaria elegíaca que anticipa el cierre, no tan poético, de la existencia de Marilyn Monroe. “Se acerca el fin” y “El sueño de la muerte” son los últimos apartados del poemario de Alcalde. La voz poética acusa que los reporteros gráficos se pelean por obtener la imagen fotográfica de su “lecho de muerte” mientras se superponen los recuerdos de su niñez y sus deseos frustrados de un amor duradero y de una esquiva maternidad. En esta parte del canto fúnebre en prosa, los espectadores, que pueden ser los lectores, le piden perdón:

PERDON POR LA FORMA QUE TE EXPLOTAMOS, PRESA POR PRESA, PERDON POR NO HABERTE COMPRENDIDO JAMAS […]

PERDONA TU TAMBIEN A LOS QUE GANARON TANTO DINERO CON TU CUERPO, CON TUS SENTIMINENTOS, CON TU ANGUSTIA

[…]

AHORA QUE ESTÁS EN EL CIELO, TEN PIEDAD DE CADA UNO DE NOSOTROS (Alcalde, 1972, s. p.).

CONCLUSIONESLa exploración al poemario Marilyn Monroe que estás en el cielo de Alfonso Alcalde revela un universo complejo en el que convergen la palabra poética y la imagen visual. La obra, en su esencia, desentraña la dinámica panóptica de la sociedad de consumo a través de la figura de Marilyn Monroe para evidenciar cómo la vigilancia, el poder y el control se entrelazan para manejar la vida de la actriz, corroborando la hipótesis plateada al inicio de este artículo. Las voces poéticas que Alcalde presenta actúan como una guía que revela los entresijos de la sociedad de consumo, mostrando cómo la imagen de Monroe se convirtió en un producto manipulado y consumido por las masas. Su figura se erigió como un estándar de belleza y femineidad contribuyendo así a establecer un tipo de mujer cosificada y consumida por la mirada masculina, pero también por la femenina que aspiraba a emularla.

La relación entre las imágenes y la palabra poética no solo funciona como un retrato de la vida de la actriz estadounidense, sino que desafía al lector a una nueva forma de interpretar la relación entre lo visual y lo literario, con lo que alcanza a dimensionar la restrictiva, pero expuesta existencia de Marilyn Monroe.

Si bien la “novia del mundo” (Alcalde, 1972, s. p.) ha sido personaje de interés para la sociedad de todas las épocas desde su aparición en los medios, en la literatura chilena no ha tenido un gran protagonismo, con algunas excepciones como la novela El zapato perdido de la Marilyn (2008) de Eric Goles o la obra de teatro Mi Marilyn Monroe (2013) de Alejandro Goic. Sin embargo, el poemario Marilyn Monroe que estás en el cielo (1972) de Alfonso Alcalde es una obra señera en las letras nacionales que irrumpió con una estética que mostraba la relación de la sociedad mundial, y en particular chilena, con la cultura popular, siguiendo la línea de otros contemporáneos como Enrique Lihn y su novela política Batman en Chile (1973).

Finalmente, el análisis aquí presentado sobre la obra de Alcalde es un aporte a los escasos estudios realizados a su producción, que se han centrado mayormente en sus crónicas. Esperamos que nuestra lectura abra el apetito para futuras investigaciones que aborden su inserción en la poesía chilena y sus preocupaciones sobre política, cocina, cultura popular chilena y teatro.

Alfonso Alcalde

___________________________________

NOTAS(*) Este trabajo forma parte del proyecto Fondecyt N°12.20.021 titulado La letra y la mirada. Fotografías en la poesía chilena del siglo XX y XXI. Declaración de autoría: Lorena López Torres y Catalina Pérez Albornoz, confirman su participación en todas las etapas de elaboración del trabajo: Concepción, proyecto, investigación bibliográfica, análisis e interpretación de datos; redacción y revisión del manuscrito y aprobación de la versión final del manuscrito para su publicación.

[1] Antes de dedicarse a la escritura Alcalde “trabajó como ayudante de panadería en Argentina, ayudante de carpintero en las minas de Potosí y traficante de caballos desde Santa Cruz de la Sierra hasta el Matto Grosso brasilero. Fue agente de una empresa fúnebre, cuidador de plazas, delincuente, vendedor de diarios y ebrio consuetudinario”

(https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-547.html) [25/4/2024].

[2] Algunas de sus obras son Variaciones sobre el tema del amor y de la muerte (1958); El panorama ante nosotros (1969) y Siempre escrito en el agua (1992) una antología póstuma elaborada por el escritor y crítico chileno Naín Nómez.

[3] Pablo Neruda consigue que la Editorial Nascimento (1876-1986) publique la obra, pero la acción y la palabra del reconocido poeta no fueron suficientes ante la excentricidad de Alcalde quien decidió quemar las copias por no sentirse satisfecho con su creación (Retamal, 2022).

[4] La actriz siempre asume roles de intérprete, particularmente de show girl, es decir, Monroe pareciera ejecutar el papel de sí misma en la pantalla, un efecto que Solomon (2010) explica de la siguiente forma: “This casting pattern has the effect of turning many of Monroe’s performances into metaperformances […] Monroe’s metaperformances often reflect on her own acting and the construction of her stardom” (Solomon, 2010, 108-109).

_____________________________________

BIBLIOGRAFÍA—Alcalde, Alfonso (1972). Marilyn Monroe que estás en el cielo. Valparaíso: Editorial Universitaria Valparaíso.

—Barthes, Roland (1990). La cámara lúcida: Notas sobre la fotografía. Barcelona: Paidós Comunicación.

—Burke Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Editorial Crítica.

—Didi- Huberman, Georges (2012). Arde la imagen. Oaxaca: Ediciones Ve.

—Fernández, Eloy (2010). Afterpop: La literatura de la implosión mediática. Barcelona: Anagrama.

—Foucault, Michel (2008). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.

—Foucault, Michel (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

—Genette, Gerard (1989). Palimpsestos: La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.

—Huirimilla-Thiznau, Álvaro, Arros-Aravena, Horacio y Molina, Rafael (2019). Entre Valparaíso y Marilyn Monroe. Una reflexión sobre la creación de una editorial universitaria. Revista 180, 43, pp. 55-65. DOI: https://doi.org/10.32995/rev180.num-43.(2019).art-588.

—Memoria chilena (s. f.). Presentación. Con el agua hasta el cuello. Alfonso Alcalde (1921-1992),

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3- article-547.html [25/04/24].

—Memoria chilena (s. f.). Presentación. La revista chilena del cine mundial Ecran (1930-1969),

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3- article-588.html [25/04/24].

—Mitchell, William John Thomas (1994). Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press.

—Mitchell, William John Thomas (2009). Teoría de la imagen: ensayos sobre la representación verbal y visual. Madrid: Ediciones Akal, S.A.

—Mulvey, Laura (2001). Placer visual y cine narrativo. En Wallis, Brian El arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación, pp. 365-377. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

—Ostria, Olga (2018). Náufragos y Bufones en las Crónicas Urbanas de Alfonso Alcalde. Atenea, 518, pp. 9-24.

—Ostria, Olga (2016). Imágenes del Bíobío: Cultura popular, periferias urbanas e incongruencias en las crónicas de Alfonso Alcalde. Nueva Revista del Pacífico, 64, pp. 97-124.

—Páez, Dennis (2012). Poesía visual en Chile: una cartografía de las prácticas visuales en la poesía chilena. [Tesis de magíster, Universidad de Santiago de Chile], https://www.ersilias.com/wpcontent/uploads/DennisPaezMu%C3%B1oz-PoesiaVisualenChile.pdf [9/11/2023].

—Palmer, Barton (2010). Introduction. Stardom in the 1950s. En Palmer, Barton (ed.). Larger than Life. Movie Stars of the 1950s, p. 1-17. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press.

—Retamal, Felipe (2022). “Alfonso Alcalde, un poeta entre la fiesta y la tragedia”. La Tercera (8 de julio),

https://www.latercera.com/culto/2022/07/08/alfonso-alcalde-un-poetaentre-la-fiesta-y-la-tragedia/ [9/11/2023].

—Solomon, Matthew (2010). Reflexivity and Metaperformance Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, and Kim Novak. En Palmer, Barton (ed.). Larger than Life. Movie Stars of the 1950s, p. 107-129. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press.

—Sontag, Susan (2006). Sobre la fotografía. México: Alfaguara.

—TIME. (14 de mayo 1956). Portada N°20. TheVault TIME, https://time.com/vault/issue/1956-05-14/page/1/ [9/11/2023].

—Wagner, Peter (1997). Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality — the State(s) of the Art(s). En Wagner, Peter (ed.). Icons—Texts—Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality, p. 1-40. Berlin and New York: Walter de Gruyter.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Alfonso Alcalde | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Una mirada panóptica:

vigilancia, poder y control en "Marilyn Monroe que estás en el cielo" de Alfonso Alcalde.

Por Lorena López Torres y Catalina Pérez Albornoz

Universidad Católica del Maule.

Publicado en CASTILLA. ESTUDIOS DE LITERATURA, 15 (2024)