Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Alberto Fuguet | Autores |

Alberto Fuguet en conversación:

"Mientras más diverso sea un país, más divertido. Un país que sólo escuche

cueca me parece peligroso"

Por Catalina Forttes Zalaquett

University of California, Los Angeles

Publicado en MESTER, Volume XXXVII, 2008

Tweet .. .. .. .. ..

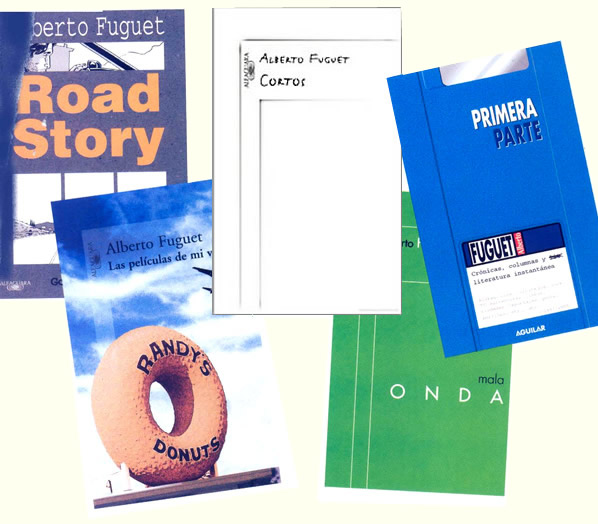

Alberto Fuguet (1964) es una de las voces prominentes de la "Nueva narrativa chilena", grupo de escritores y escritoras que desde principios de los noventa contribuyeron a la reactivación y redefinición del panorama cultural que el país heredó tras diecisiete años de dictadura militar. Desde la publicación de Sobredosis (1990), su primera colección de cuentos, Fuguet no le ha sido indiferente a la crítica. Su primera novela. Mala onda (1991), fue considerada por el establishment literario como literatura adolescente cuya única intención era provocar. Quince años después es lectura obligatoria en la mayoría de los colegios chilenos.

Fuguet pasó su infancia en Los Angeles, California, y volvió con su familia a Chile a mediados de los setenta, época a la que él se refiere como "plena guerra sucia". En su novela Las películas de mi vida (2003) el narrador describe su traslado de Estados Unidos a Chile como el paso de una película en colores a una en blanco y negro. Su tranquila y vida suburbana californiana fue difícil de olvidar en un Santiago donde se escuchaban disparos de metralleta después del toque de queda. Estados Unidos nunca abandonará su imaginación. Es precisamente durante una estadía en el famoso Writers' Workshop de la Universidad de lowa donde se gesta "I am not a Magicai Realist", el ensayo que le dará notoriedad internacional al transformarse en el prólogo de la antología de cuentos McOndo (1996). La antología agrupa a una serie de escritores latinoamericanos nacidos después de 1962 que crecieron viendo los mismos programas de televisión, las mismas películas y leyendo novelas que transcurrían en pueblos que sólo habían visto en postales. McOndo reubica el origen simbólico de la imaginación literaria de su generación lejos de las voluptuosas selvas donde los patriarcas nunca mueren y cerca de las megalópolis latinoamericanas, donde los McDonalds, los condos y los computadores Macintosh son cada vez más parte del paisaje y la experiencia. Sin embargo, no es hasta el 2002, cuando la revista Newsweek le da la portada bajo el título "Is Magicai Realism Dead?", que Fuguet entierra metafóricamente a sus padres literarios.

Mi conversación con Alberto Fuguet comenzó en un café en Santiago de Chile y terminó en Los Angeles, California. Entre un encuentro y otro hubo libros, proyectos cinematográficos y un paso por las aulas de nuestra universidad. Sus respuestas revelan a un escritor fascinado por la posibilidad de hacer la crónica de su presente, con la cual logra devolverle el foco a un Chile que muta de forma acelerada e inesperada. Sorprende, a pesar de su imagen globalizada y para algunos, extranjerizante, la abrumadora presencia de Santiago en su obra, la ciudad que si bien no lo vio crecer, fue la que lo transformó en narrador. Son sus barrios, sus medios, sus encuentros y desencuentros los que pueblan la imaginación de un escritor que se resiste a narrar sólo de forma escrita. La literatura es tan sólo una posibilidad más para lo que siente como su principal tarea creativa: conectar a nivel íntimo con sus lectores, a quienes incorpora como compañero de ruta.

ara no caer en lo previsible dejamos a McOndo fuera de la discusión. La razón principal de la omisión radica en que después de más de diez años, aquello que en el prólogo tenía carácter de manifiesto es hoy parte indiscutible de la realidad latinoamericana: la comunicación entre escritores latinoamericanos ya hace tiempo que ocurre virtualmente. Tal como lo discutimos aquí en UCLA, McOndo es, antes que nada una sensibilidad; espero que esta entrevista de cuenta de ella.

EL ESCRITOR Y LOS MEDIOS

—En el prólogo a Primera Parte (2000) tú defines la colección de crónicas como "todo lo que escribí antes de ser yo". ¿Puede ser un manual para identificar los elementos que conforman tus imaginarios?

—La verdad es que, aunque no sea su propósito, sé que en Primera Parte se encuentra la génesis de muchos de mis libros. Quizás para el mundo literario algo como Primera Parte puede ser osado o incluso alguien puede decir qué se cree este tipo al publicar un trabajo recopilatorio. En cambio, en el mundo de los discos, o de los DVD los trabajos recopilatorios, los covers o los demos son mucho más comunes. Aunque te parezca extraño yo he hecho un esfuerzo por limitar o definir mi público. No es que yo no quiera vender muchísimo, pero me interesa que el lazo con el público se parezca cada vez más al que tengo yo con algunos artistas. Me refiero a cineastas, músicos, gente con la que tengo lazos de verdad. No es que yo los conozca, sino que conecto con su trabajo. No conozco a Woody Allen, pero cuando sale un libro de entrevistas de él no lo tomo como un acto de soberbia, sino que como una oportunidad para conectar. Siento que especialmente al comienzo de mi carrera me leyó mucha gente, mucha gente que no debió haberme leído y eso obviamente me acarreó muchos problemas. Estoy seguro que por ahí me leyó alguna abuelita de derecha que nunca debió haberme leído, porque está bien que no me lean. De la misma forma en que hay cosas que yo jamás leería o escucharía. Algo de culpa tuve en todo eso, pero en un momento el rechazo fue tan grande que se armó una especie de ola que arrastró a mucha gente. Te doy un ejemplo. Ahora, haciendo la película, me he interesado mucho por un grupo que se llama Nine Inch Nails. He estudiado como trabaja Trent Reznor, el cerebro tras la banda, en la musicalización de películas, atmósferas, etcétera... Mi mamá no tiene idea quién es Reznor, pero este tipo es muy famoso y querido por mucha gente. A lo que voy, y es uno de los puntos sobre los cuales he insistido en la Revista de libros de El Mercurio, es que no tienes que llegarle a todo el mundo. ¿Acaso es tan patético hacer una fiesta de cumpleaños con ocho amigos? ¿O tienen que ir mil quinientos.'* Si con los ocho te reiste y fueron a un restaurante chino. Ahora, si a ti eso te parece un mal cumpleaños, es mejor que vayas al psicólogo. Creo que pasa algo similar en el mundo literario, quizás por la herencia del Boom. Sólo por plantearte un caso. Yo soy fan de Vargas Llosa, pero estoy seguro de que hubo muchos escritores peruanos que quedaron dañados porque no llegaron ni siquiera cerca a lo que fue y es Vargas Llosa. Mira, yo no quiero ser mister Chile, yo quiero llegar a algunas personas. Ya no somos uno por país.—Primera Parte presenta, quizás debido a su origen en la crónica y el reportaje, una gama temática que inevitablemente iguala la alta cultura con la cultura de masas, por medio del consumo cultural del Chile de los noventa. Por ejemplo, un disco de James en una de tus crónicas se transforma en epifanía.

—Sí, yo puedo hablar de epifanía, sin necesariamente hablar de Joyce. Ahora, este tipo de cosas me ha traído problemas. Sin ir muy lejos, hace poco tuve un encontrón fuerte con Gonzalo Contreras. Por lo general evito meterme en roscas, pero encontré que Contreras me atacó con una vulgaridad insólita al lanzarse contra los escritores que me gustan. Especialmente a Douglas Coupland, que me encanta. Coupland es el típico escritor que la academia detesta, pero que en mi opinión mejora en cada libro. El ataque dice algo como "estos son los típicos gustos de tipos que no han leído el canon y que sólo han leído libros de moda". En fin. Todo porque yo al pasar dije que la fórmula de Sandor Marai (escritor húngaro, que hoy es grito y plata), para mí es como realismo mágico europeo. Esto porque Sandor Marai presenta una Europa predecible, de catálogo, la Europa que queremos ver. Además, en mi crítica afirmo que me parece sospechoso que cada vez que se presente un libro de Sandor Marai se reitere que se suicidó; es decir, han usado su suicidio como selling point y carta de presentación. Pero Contreras insinúa que se suicidó porque vendió poco y si Gonzalo realmente cree eso es que Sandor Marai es peor de lo que esperaba. O sea, suicidarse por ventas bajas... Espero que la gente se suicide por motivos más angustiantes.

—¿Crees que es necesaria una especie de educación mediática?

—Yo creo que sí. Lo lamentable es que la mayoría de las figuras literarias o culturales no la tienen (o están mal asesoradas) y por lo tanto se dejan llevar por la seducción fácil de los medios. También hay aquellos que los necesitan, es decir hay escritores que necesitan ser famosos y yo siento que ése no es mi caso; entre otras cosas porque ya lo fui y probablemente mucho más famoso de lo que ningún escritor local haya sido.—¿Se trata, entonces, de saber explotar los medios y dejar que te exploten a ti?

—Exacto. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice algo en los medios. Yo me siento muy afortunado porque ya tuve esa cobertura mediática y quizás si hoy la tuviera por primera vez estaría cometiendo errores similares. Ahora en cambio tengo un blog y es como mi propio medio de comunicación y, a la vez, también es un lugar de creación y quizás una suerte de borrador público. Mi meta a corto plazo es tener un sitio web que haga de distribuidor de cine, es decir, de narraciones audiovisuales.

LA LECTURA POLÍTICA—El peso de la fama es un tema que desarrollas en Por favor, rebobinar (1994-98), por medio de la creación de voceros generacionales que se niegan a asumir su responsabilidad con el público. ¿Seguimos necesitando voceros? Y ¿quiénes son hoy nuestros voceros?

—Mira, no creo que necesariamente se dé en literatura, pero creo que seguimos necesitando voceros. A veces se espera mucho de un escritor... Esto no ocurre con la misma frecuencia en la literatura norteamericana. Tú puedes ser Tobias Wolf y nadie va a llamarte para preguntar qué te parecieron las últimas elecciones. Esto me parece muy sano. Pero también depende de uno. Se puede optar por querer ser candidato o se puede creer que el rol político de uno es crear un mundo o, bien, intentar reflejarlo.—Bueno, ése es un peso con el que cargan muchos escritores latinoamericanos. ¿Qué piensas de que en universidades norteamericanas, novelas tuyas como Tinta roja (1996) se hayan prestado a lecturas políticas?

—Para mí es un honor que me digan que mi trabajo se abre a varias lecturas y que puede prestarse para un análisis histórico-político; eso lo hace más universal y resistente al paso del tiempo. Todo el mundo especuló que Mala onda no pasaba el verano del '91, que era un helado que se iba a derretir, que no pasaba marzo. Ahora bien, no estoy seguro de que Tinta roja cumpla con los requisitos de una ficción histórica, pero me alegra que se puedan leer estos elementos en ella. En cuanto a la novela yo tengo mi propia idea de qué se trata.—Pero Tinta roja rescata un espacio altamente politizable y hasta ahora ignorado por la literatura chilena. Me refiero al cruce entre el Santiago dictatorial y la prensa amarilla.

—De acuerdo y es quizás por lo mismo que la novela se pudo llevar a Lima, donde el tema del periódico amarillo es aún más fuerte que en Santiago. Yo a Tinta roja le tengo un afecto enorme a nivel de McOndo. La mayoría siempre asocia McOndo al cruce de la cultura latinoamericana con la cultura corporativa y globalizada a lo Starbucks, cuando para mí McOndo es mucho más parecido a la experiencia retratada en Tinta roja. Es nuestro lado como "Bollywood", en el sentido que los medios están principalmente al servicio del pueblo o las masas. Siempre he dicho que si tuviese que hacer un remake (y si tuviera más energía y humor, porque no tengo mucho humor con respecto al tema) haría una Tinta rosa que sería sobre una chica o un chico con aspiraciones periodísticas serias, que lo mandan a cubrir o seguir estrellas de la farándula nacional. Esto les ha ocurrido a muchos amigos que comenzaron sus carreras en el suplemento La zona de contacto de El Mercurio y que están ahora en Chilevisión discutiendo los dramas sentimentales y los atributos físicos de celebridades muy menores. Eso me parece fuerte. Bueno, parece que nos hemos ido a otro lado. En todo caso, lo que me importa es que una novela se sostenga, que funcione por sí misma, que sea un buen libro más allá de los medios y la fama del escritor. Además, me parece genial que sin haber hecho ningún tipo de lobby o antesala brote una lectura política a partir del libro en sí.—¿Crees que este tipo de lectura quizás se relacione más con un afán de politizar o sociologizar todo lo que viene de Latinoamérica? ¿Cómo sientes esta exigencia, considerando que tu literatura dentro de Chile muchas veces ha sido clasificada o criticada como literatura apolítica?

—Sí, reconozco la exigencia, pero no creo que haya que hacerse cargo de ella. Ya no es como en el Boom en que había que hacerse cargo del compromiso. Creo que hoy cada uno asume el compromiso como quiere, pero esto no significa que no esté. Yo creo que los compromisos sí están, pero de formas más discretas o menos declaratorias. Sabes, siempre he tenido en claro las exigencias del contexto del cual surgí como escritor, especialmente el mediático. Incluso antes de que saliera Mala onda, yo escribía dentro de un contexto muy politizado. Yo leía tanto los libros que se estaban publicando en Chile, que por lo demás eran muy pocos, como los que llegaban de afuera y en su mayoría se manifestaban claramente en contra de Pinochet. El problema era que, a pesar de que muchos de ellos eran muy malos, eran muy celebrados por su postura anti-pinochetista. Me di cuenta de que había una serie de libros que se estaban leyendo no necesariamente porque eran buenos, sino porque en la nota sobre el autor decía algo como "vive exiliado en RDA", y si nombraban a Pinochet, esto se hacía lo antes posible con algún tipo de "yo odio a Pinochet". Esto era lo que volvía a un autor político o comprometido. Creo que los medios de la época colaboraron con la reducción de textos literarios a poco más que panfletos políticos.—¿Crees que la intelectualidad chilena es prejuiciosa?

—Creo que la sociedad real chilena es cada vez más dinámica en términos de movilidad social. Sin embargo, creo que la academia (y cuando digo academia me refiero mucho más a los críticos literarios y a los jueces culturales del país) mantiene el elitismo de las generaciones anteriores y, por lo tanto, aún defiende sus límites ante escritores o artistas que los desafíen. Además creo que este grupo está desfasado. Son personas que en su cotidiano compran en hipermercados pero que en cuanto a juicios estéticos o culturales siguen viviendo en 1972 y creo que vivir así es muy contradictorio...Ahora, con el tiempo me he reconciliando mucho con el tema y pienso que estos grupos tienen derecho a pensar como quieran. También, tiene algo que ver con el hecho de que quizás para este grupo el bastión literario o académico sea uno de los últimos reductos desde los cuales puede defenderse de lo que ocurrió. Yo los veo más como una guerrilla, mucho más social que literaria, que tiene una agenda contra la globalización.

A mí siempre me preguntan a propósito de Se arrienda (mi primera película) si me vendí. Lo que no entienden es que yo nací vendido, yo nunca tuve el problema de ustedes; ese es tú problema, disculpa; yo siempre he estado vendido. Yo nací con el enemigo, en sus entrañas y he aprendido a vivir con él, a dominarlo, a usarlo y aprovecharlo, a usarlo para mi ventaja. Quizás deberían dedicarme a desbancar el sistema pero no tengo tiempo. Life's too short. Sí creo que puedo usarlo para dialogar, y poner discursos distintos. Partiendo por Se arrienda que no es El chacotero sentimental o Sexo con amor, cintas que, la verdad, yo no veo como críticas al sistema. Tampoco tienen la obligación de serlo, claramente no, pero son tan parte del sistema que me asquean. Yo soy parte del sistema pero creo que tengo cierta dignidad, distancia y estética. No soy de la moral de los shows de la farándula o de la porno-explotación humorística. Mi obrar y yo parecemos vendidos y tontos pero personalmente creo que es sólo un prejuicio o flojera o un gran malentendido.

LO QUE ESTÁ EN EL AIRE

—La figura del "perdido" ocupa una figura central en tu obra reciente. Describes a Simón, el protagonista errante de Road Story (2004) como alguien que necesita escapar de Chile para perderse y Perdido es también el título de tu último guión y quizás novela gráfica. ¿Por qué se pierden estos personajes? ¿Dónde se pierden? ¿Es fácil perderse?

—Es más fácil que encontrarse, sin duda. Mira, no lo tengo claro y no sé si quiero tenerlo tan claro. Me interesa captar temas que estén en el aire y que no hayan sido establecidos como tales. Creo que la misma necesidad que empuja a redactores de diccionarios a incluir nuevos conceptos es la que define los temas de las novelas. En cuanto a irse de Chile, si bien yo no me siento bicultural, tengo una antena conectada con, por decirlo de alguna forma, gente parecida a ti. Gente que ha vivido fuera, o que se maneja en las orillas, las fronteras, que podría perderse y optar en nunca volver, o que vuelve y echa de menos. Yo siento que esa gente no es necesariamente chilena, sino que es un fenómeno que ocurre tanto en Bombay como en Caracas. Hay mucha gente que vive en espacios intermedios. Un ejemplo que quizás conoces son las personas ricas de países pobres en países ricos. Hay por ejemplo muchos guatemaltecos o venezolanos muy ricos viviendo en Estados Unidos (también los hay muy pobres) que están muy solos y botados porque son empaquetados dentro de un concepto de Latino o Latina que no los identifica en absoluto. Gente que cuando está en sus países probablemente es odiada y perseguida por su dinero. Ponte tú, hace poco conocí a un guatemalteco, igual su historia era súper distinta a la mía: fue criado e hizo secundaria y pre-grado en Carolina del Norte, y no me deja de parecer extraño que no haya ido a la universidad en su país. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido no estudiar en la Universidad de Chile. Es que yo sería muy distinto si hubiera estudiado en por ejemplo, Chapei Hill... Algo te pasa cuando haces el pre-grado en otro país y siento que de ese tipo de gente cada vez hay más. Me llama mucho la atención la gente que habita espacios entre dos o más lugares, que vive experiencias, si quieres, liminales, y que más que moverse de un lado a otro de la frontera es ella misma la frontera.—¿Se refleja esta incidencia de lo fronterizo en aspectos formales de tu trabajo? Por ejemplo, Cortos (2004) tiene mucho de crónica y de cine y se me hace difícil definir el texto como una colección de cuentos.

—Es un fenómeno que siento en el aire. No tengo tan claro hasta qué punto las cosas están en el aire y uno respira ese aire o uno tira cosas al aire que hacen que el aire cambie. Todo eso es bastante nebuloso. Igual, yo de verdad creo que existe la espontaneidad y que después esos impulsos se transforman en otras cosas como modas, marketing y cosas por el estilo.—¿Cómo manejas el tema de las fronteras cuando te propones escribir una novela de género como Tinta roja?

—Te puede interesar de donde salió la idea para Tinta roja. A mediados de los noventa hubo un auge de la novela negra chilena. Salieron una serie de artículos. Artículos que posicionaban a Ramón Díaz Eterovic, con su saga construida a partir de un personaje llamado Heredia, como estrella de esta nueva novela policial chilena. Quizás lo sea y quizás sea el mejor de los narradores policíacos locales pero, para qué mentir, no tengo su saga completa. No es mi autor favorito, algo que en Chile implica declaración de guerra. Nada más lejos. Simplemente no dialogo literariamente con él. Aunque, claro, una vez lo hice y de ese desencuentro creo que salió Tinta roja.Te explico. Siempre me ha gustado la novela policial de, por ejemplo, Raymond Chandler. Me identifico con este tipo de novelas, no por los temas en sí, sino porque tengo un apego a escritores que fueron despreciados en su momento.

Chandler, aún cuando llegó a ser muy popular, nunca dejó de hablar de él mismo y eso es lo que para mí hace su trabajo creíble o, si quieres, real. Sucede que cuando salieron estos artículos sobre la novela negra chilena yo los leí con interés pero no les creí. Básicamente porque el detective Heredia le tiene miedo a las pistolas, a la violencia. Me di cuenta de que tiene que ver con el hecho que el autor es de izquierda y que si en Chile le pones pistolas a un personaje la asociación que hacen los lectores es con la represión dictatorial. El problema es que este tipo de situación no acompaña a lo que siempre he entendido como el género de la novela negra donde los personajes están teñidos por la escoria social, las mafias, la corrupción, etcétera. La acción por lo general en la novela negra norteamericana se desarrolla en el rincón más oscuro de Chinatown o el peor barrio de Los Angeles, y esos son precisamente los elementos que hacen estas novelas tan buenas. Por ponerte un ejemplo, el protagonista es malo, pero los malos son siempre más malos. El protagonista no es nunca un santo, recibe coimas, hace trabajos sucios o sigue a parejas infieles. Por lo tanto sentí que la propuesta de la novela negra chilena no era negra, porque se trataba básicamente de un tipo que investigaba pero que no era fiel al género. Si a eso le sumas las características culturales de Chile, es muy difícil producir una novela negra. La pregunta era entonces ¿cómo hacer una novela negra chilena que se acercara a lo que yo entiendo por el género? Lo primero que concluí fue que el personaje central no podía ser detective, porque acá, por lo general, no son queridos. En la novela policial hay un tipo que investiga, pero lo que realmente importa no es el crimen, sino la onda del protagonista. Y ¿cuáles son sus características? Lleva impermeable, fuma, es mal hablado, es guarro, vive de noche. De repente me doy cuenta que la gente que más se parece a eso son los periodistas de la antigua escuela. También investigan, claro que en un nivel menos importante porque no meten a nadie preso, sin embargo eso es antes que nada un plus porque están menos ligados con el poder y no representan instituciones. Al igual que los detectives de Chandler, estos periodistas no eran parte del sistema porque éste es corrupto y por lo tanto su territorio es el de los márgenes. Me di cuenta que la novela negra chilena tenía que moverse en los bajos fondos, pero desde el punto de vista de los periodistas. Ahora, cuando lo planteé nadie entendió nada. Y cuando digo nadie me refiero a la crítica. Me acuerdo que la crítica dijo algo como "Fuguet fue al Esso market (la versión chilena de una gasolinera con 7 Eleven) y compró pebre (la versión chilena de la salsa picante)"; algo así fue el titular.

—¿De cierta manera le das las gracias a un comienzo difícil como escritor?

—Sufrí pero sigo. De alguna manera ¿no crees tú que yo sería muy distinto? Quizás ni siquiera me estarías estudiando. Si yo hubiera sido un chico parecido a estos pianistas que tocan para las señoras del municipal y así todo el opus dei y las señoras refinadas me hubieran querido... Yo no lo tengo muy claro pero creo que quería que me quisieran. Seguro que sí, soy humano. Lo que sí tenía claro es que yo no quería publicar un libro para que todo el mundo me aplaudiera... pero no logré ser querido y sí lo lograron otros como Gonzalo Contreras aunque a la larga ese tipo de acogida inicial puede resultar ser una especie de maldición. En fin, mira, yo sigo identificándome con escritores o cineastas como Woody Allen, porque de cierta manera él nunca ha sido tomado en serio. Si lees las primeras críticas a Woody Allen dicen cosas como este tipo es un tarado, un estúpido, tiene cero profundidad, pero poco a poco Woody Allen fue transformándose en Woody Allen. Yo sentí que me cerraron la puerta del panteón y no me tocó otra que saltar. Otra cosa, creo, si hubiera sido invitado con limusina y coronado antes de reinar. Me tocó lo primero. A cada uno le toca lo que le toca y trabaja con eso.

SANTIAGO DE CHILE

—Tu trabajo ha insistido sobre la ciudad de Santiago, pero en obras recientes como Cortos y Se arrienda (2005) la ciudad es retratada como un espacio mucho más amable que en tu obra temprana. ¿Cuál es el Santiago que quieres rescatar?

—El Santiago que rescato es el que más conozco, que serían como dos o tres zonas. En uno de mis cuentos digo que cuando uno echa de menos Santiago siempre recuerda ciertas o las mismas zonas. Creo que pasa lo mismo con cualquier ciudad grande. Dudo que cuando piensas en Los Angeles pienses en Compton o en El Toro, donde vivía mi papá. El Santiago que siempre recuerdo son los lugares donde me crié, donde estudié, donde siempre he vivido. La comuna de Providencia y sus alrededores, Nuñoa, el centro, Bellavista, Vitacura y Las Condes; ése sería de alguna forma el mundo. Providencia sería como el corazón de mi Santiago.—¿Crees que en los últimos tres años se ha re-trazado el mapa santiaguino; que se han habilitado nuevos espacios urbanos?

—Absolutamente. No me pronuncio sobre si ésos son espacios culturales o no, pero está claro que ha habido cambios. Se ha "gentrificado" (pero en el buen sentido, más que a la fuerza) el centro de la ciudad. O sea, el Parque Forestal pasó a ser el Soho con sus restaurantes y galerías, no el barrio residencial y de ancianos que era cuando yo era chico.—¿Querías que estos nuevos espacios urbanos fueran uno de los soportes de Se arrienda?

—A mí me cuesta hablar de lo que hago, pero sin duda hay un paseo por distintos tipos de departamentos santiaguinos en arriendo. Cuando se habla de los cambios dentro de Santiago se habla en favor de lo glamoroso, es decir de nuevos restaurantes y cosas así, pero también es importante notar que la clase media y media baja también están volviendo al centro, a preferirlo sobre la periferia. A diferencia de Los Angeles, por ejemplo, donde nadie vive en el centro, hay un movimiento hacia el centro; se están construyendo montones de edificios (algunos bastante feos) en barrios antes muy decaídos. Ayer me bajé en la estación de metro Plaza de Armas y a dos cuadras vi que estaban construyendo un edificio como de veinte pisos con departamentos para solteros, de un dormitorio o ambientes chicos. También se están haciendo esfuerzos por no botar las casas antiguas y renovarlas para transformarlas en lofts. Lo interesante es que estos cambios en el mapa tienen mucho que ver con cambios en las costumbres de los santiaguinos. Antes no existía el concepto roomates; el hecho de que tres amigos arrienden una casa, la arreglen y la hagan entretenida es algo bastante nuevo, pero que ya se está reflejando en el crecimiento urbanístico de la ciudad. Es cada vez más seductor arrendarse una casa en el antes decaído barrio Brasil, donde hoy hay metro, cafés y estás cerca de los cines del centro. Con la distribución de Se arrienda me explicaron que los cines más sofisticados no están en los barrios adinerados como La Dehesa, porque la gente de los barrios elegantes tienen en sus casas la tecnología para entretenerse, y si está lloviendo prefieren mil veces no salir. Los cines que más aceptan películas de arte o películas más raras o extranjeras son los de Santiago Centro o La Reina. Ponte tú, los distribuidores nos preguntan si Se arrienda es una película abc1 (denomina al segmento social más pudiente) y pienso que a estas alturas, quizás a diferencia de otros países latinoamericanos, esa forma de dividir a la gente de acuerdo a sus ingresos ya no está resultando. Conozco a mucha gente, amigos míos, que no tienen un peso, pero que tienen muchos libros y que gastan la poca plata que tienen en DVDs. Un amigo mío me dice que él se compra su ropa en un hipermercado, pero va a ver todas las películas a La Reina. El promedio de consumo de películas en Chile es una al año, pero tipos como él ven siete u ocho películas al mes. ¿Entonces, cómo clasificamos a un tipo como él? Tiene gustos muy sofisticados, pero gana muy poco. O sea, es un tipo mucho más culto que otro que tiene yates.—¿Crees que este fenómeno es en parte responsabilidad de los jóvenes de los noventa?

—Hasta cierto punto, creo que esto partió con la generación que está llegando a los cuarenta y donde la cosa está realmente más entretenida es en la generación que tiene treinta para abajo. Mi generación fue la que comenzó a cambiar y creo que la Zona de contacto y las radios para jóvenes contribuyeron a ese fenómeno. Por ejemplo, mira a ese tipo que va cruzando la calle (apunta hacia la calle del café donde estamos). Con mirarlo no más no sé de qué barrio es, no soy capaz de juzgarlo socialmente, no sé si es rico o pobre y anda con unos audífonos bastante buenos; seguramente está escuchando algo más sofisticado que pop-rock bubblegum. Se trata de algo relativamente nuevo, porque antes los que tenían acceso a eso eran muy pocos y además lo aprovechaban mal porque traían de afuera la peor música. Las concepciones masivas acerca de lo que es cultura han cambiado. Antes cultura en Chile era, no sé, la ópera. Hoy hay gente que le gusta desde Nine Inch Nails al heavy metal (Chile es curiosamente un país súper metalero). Mira, puede haber discrepancia en si le hace bien o mal al país esta democratización de la cultura, pero yo creo que le hace mejor. Mientras más diverso sea un país, más divertido. Un país que sólo escuche cueca (el baile nacional chileno) me parece peligroso.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Alberto Fuguet | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Alberto Fuguet en conversación:

"Mientras más diverso sea un país, más divertido. Un país que sólo escuche cueca me parece peligroso"

Por Catalina Forttes Zalaquett

University of California, Los Angeles

Publicado en MESTER, Volume XXXVII, 2008