Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Adriana A. Lassel | Autores |

Reproches y sonrisas: La mujer chilena

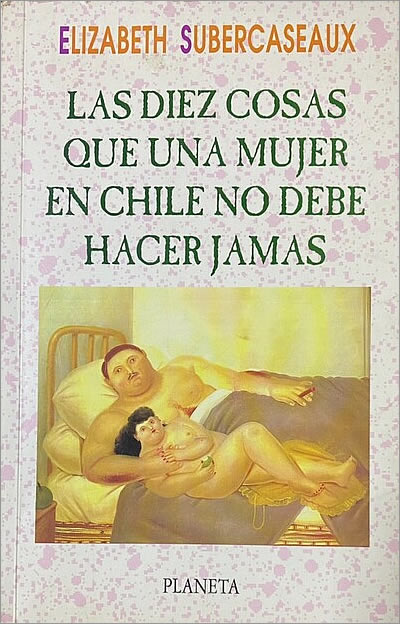

"Las diez cosas que una mujer en Chile no debe hacer jamás", de Elizabeth Subercaseaux

Planeta, 1997 - 182 páginas

Por Adriana A. Lassel

En Cuadernos Hispanoamericanos, N°556, octubre de 1996

Tweet .. .. .. .. ..

Sabemos que en torno al tema de la mujer hay, en nuestros tiempos, una vasta existencia de asociaciones, colectivos, revistas, conferencias, películas, libros, instituciones, etc, Y no es para menos, porque con todo eso, y planetariamente, continúa el viejo trato desigual que hace perdurable el antiguo dicho: «a la mujer y a la gallina, tuércele el cuello si la quieres buena».

Sin tratarse de militancia, el feminismo se ha colado con fuerza en una nueva percepción de ser mujer, descubriéndose diferente y rebelde; en un ocupar espacios laborales otrora propios de los hombres y, por supuesto, el tema es también ocupación de la literatura y el teatro.

Elizabeth Subercaseaux

En Chile, puesto que hablaremos de una autora chilena, hace algunos años, se limpió de polvo a La Señorita Julia de August Strindberg, porque, según señaló la directora de escena, María Paz Vial, «se presta para indagar en las esencias de lo masculino y lo femenino y cómo ello se expresa». Por su parte, un grupo de actores montaron una Sopa de Machos, para mostrar el lado masculino de la separación. Nada de antifeminismo, aclararon, sólo mostrar el revés de la medalla.No resulta, pues, inusitada, la publicación de un libro que gira en torno a los mismos asuntos que denuncian las asociaciones femeninas. Es decir, casi los mismos, porque hay ciertas diferencias, como veremos más adelante. Se trata de Las diez cosas que una mujer en Chile no debe hacer jamás, de la periodista y escritora Elizabeth Subercaseaux (nos referiremos a ella con las letras E.S.). A una nutrida carrera periodística se agrega la publicación de novelas y una colección de cuentos. El problema de la mujer contemporánea ya fue objeto de un estudio suyo titulado La comezón de ser mujer, donde aparecen los dos elementos del libro al que nos estamos refiriendo: serias afirmaciones y chispeante humor.

Ahorraremos la enumeración de esas diez cosas que no hay que hacer, para sintetizar, señalando algunos temas: el amante, la mujer sola, la mujer de edad, la mujer política, la mujer frente al hombre machista o frente al fanático. El conjunto resulta una crónica de las relaciones hombre-mujer en la sociedad chilena. A ésta, E.S. la trata duramente: «A la hora de enfrentar la modernidad, a la hora de discutir los grandes temas de una sociedad moderna, la igualdad, la justicia y la verdad, esta sociedad se estancó, se metió dentro de una cárcel tras cuyos barrotes se esconde un tremendo temor a la libertad», Señalamos que E.S. vive en Estados Unidos desde 1990.

Un libro con tales características —publicado por la editorial Planeta Chilena en octubre de 1995 y que iba en su cuarta edición en febrero de 1996, con doce mil ejemplares vendidos en sólo tres meses, según señala la tira roja colocada sobre la portada— ¿por qué tiene tal éxito de ventas?

La respuesta está, desde luego, en el tratamiento literario del lenguaje y en la estructura, pero también el uso del humor y, en relación al contenido, en el acierto de tratar algunos personajes nacionales como el amante demócrata-cristiano o la mujer política.

Empezando por el modo narrativo, anotamos la presencia del narrador autorial. El carácter científico o simplemente grave de todos los estudios sobre la situación femenina es reemplazado en este texto por una comunicación directa entre un autor-narrador —con su propia carga subjetiva y existencial— y un narratario al que se le ofrecen hechos y anécdotas basados en la vida de su propia sociedad. Los hechos son presentados por medio de una estructura flexible, que pasa del discurso narrativo con la presentación del asunto, a cuadros coloquiales o a cortos textos descriptivos,

Al servicio de este narrador autorial encontramos el uso del humor que va a favorecer necesariamente la recepción del contenido, convirtiendo a éste en un entretenimiento agradable de leer. La imagen propia que ese contenido refleja no resulta chocante al lector varón; su machismo está casi bien tratado. La lectora se recreará en la lectura de muchas cosas que ya conoce. Digamos, de paso, que se trata aquí de reflejar una capa de la sociedad chilena: la clase media y acomodada, y la prueba es que de todas las situaciones mencionadas no aparecen las propias de una mujer socioeconómicamente inferior: la desigualdad laboral o la violencia física conyugal.

El humor, pues, favorece lo que podríamos llamar un primer nivel del discurso narrativo. Se manifiesta en el lenguaje de los cortos cuadros descriptivos; en las expresiones populares: «se le pasó el tejo», «echar una canita al aire»; en un estilo metafórico y ligero; en el tono del lenguaje coloquial, que junto a elementos típicos del habla en Chile (los apelativos «gordo, gorda» entre marido y mujer, el uso afectivo del pronombre «usted», etc) dan un cuadro real, cómico en su realística descripción: «Así somos, realmente», se dirá el lector chileno, sonriendo.

En cuanto contenido, los diez variados y cortos capítulos resultan un muestrario de tipos masculinos y femeninos. Como el centro del problema son las relaciones marido/mujer, el personaje de marca con que empieza el primer capítulo será el del amante. Y con esto anotamos una diferencia de talla con los discursos feministas de instituciones o asociaciones.

El sexo, ya sea en sus acepciones de amor o de diferencias orgánicas, e ilustrado en la portada por la reproducción del óleo Los Amantes de Botero, gravitará constantemente en torno a los personajes.

En un estrato más profundo, las situaciones narrativas, expuestas con humor, conllevan una reflexión seria y, a veces, hasta grave. Es el caso, por ejemplo, de lo que dice acerca de la mujer mayor, E.S, se refiere a la mujer de cincuenta años así: «La primera bancarrota vital de la mujer chilena se produce, más o menos, a esa edad. A los cincuenta el mundo se convierte en un lugar peligroso, la mujer no sabe dónde ubicarse, Un lugar donde ella cabe, pero de manera distinta, Tiene la extraña sensación de ser indispensable para algunas cosas, pero está sobrando para otras» (p. 110). De la misma manera lo dicen las mujeres viejas, en un reportaje realizado por la revista Marea Alta, en septiembre de 1992. «No nos miran como personas con las aspiraciones de cualquier edad de la vida,» dice Antonia, poeta y ceramista de Ñuñoa.

«Enamorarse a los cincuenta en Chile, no es visto como algo normal, ni mucho menos —dirá E.S.—. A esa edad, y para algunas cosas, una mujer está a medio jubilar saltando, pero para el amor y para el sexo se la supone jubilada del todo. Tranquilizada: ésa es la palabra» (p. 113) «Cuando tuve una pareja luego de que enviudé —dirá una entrevistada de Marea Alta— había en mi familia una especie de burla solapada. «¿Vas a traer al viejo?», me decían mis hijos cuando me invitaban a alguna reunión.»

Similitud, pues, en la apreciación. Podríamos continuar buscando paralelos entre lo afirmado por la escritora y lo que dicen las mujeres en la realidad (Como una mujer política que dice a Marea Alta: «Hay que tomar en cuenta que el mundo político es la esencia del patriarcado, porque es el más directo relacionado con el poder»).

En conclusión: ¿Por qué este libro es un éxito de ventas? ¿Por el espejo que la autora le pone a la sociedad chilena? ¿Por el tema del amante, tan bien expuesto, con sus terribles sentimientos de culpa, sus citas programadas en días fijos de la semana, en el departamento que arrendó con el amigo para tal efecto? ¿O simplemente, por el tono ligero y humorístico para tratar cosas serias?

Como sea, el valor del aporte literario de E.S. al tema del feminismo, da a este material una espontaneidad que frente al discurso sociológico —ciertamente más riguroso y exacto— resulta más ameno y menos abstracto. Un segundo valor de esta obra es que, a pesar de la exposición fuertemente local del tema, puede ser apreciado fácilmente fuera de las fronteras nacionales y —como sucede con las recetas culinarias— aún, en cada país le pueden agregar un condimento, según sus propias características.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Adriana A. Lassel | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Reproches y sonrisas: La mujer chilena

"Las diez cosas que una mujer en Chile no debe hacer jamás", de Elizabeth Subercaseaux

Planeta, 1997 - 182 páginas

Por Adriana A. Lassel

En Cuadernos Hispanoamericanos, N°556, octubre de 1996