Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Gonzalo Millán | Alejandro Zambra | Autores |

"Soy absolutamente anti-música".

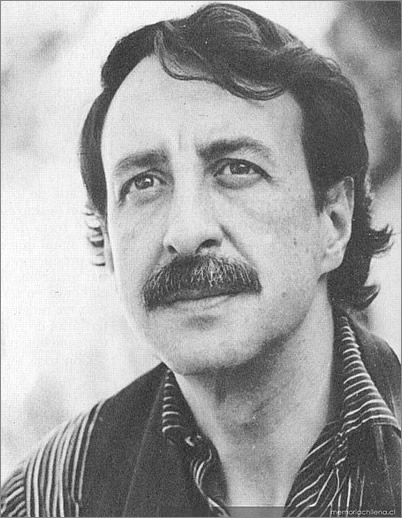

Conversación con Gonzalo Millán.

Por Alejandro Zambra

Publicado en Taller de Crítica Literaria Mariano Aguirre. 2002

Tweet .. .. .. .. ..

En seguida, apenas algunos fragmentos visibles de una mucho más larga conversación con el poeta Gonzalo Millán. La excusa fue la reciente publicación de Claroscuro (Ril editores), serie de poemas escritos a partir de pinturas clásicas que ha sido presentado como el regreso del poeta, tras quince años de silencio. Un silencio editorial, en rigor, porque Millán nunca ha abandonado la escritura, más bien a la inversa: valga decir que mientras hablamos me va pasando cajas y cajas repletas de las fichas que constituyen El archivo de Zonanglo, proyecto de poesía visual en el que lleva muchos años trabajando y que permanece todavía estrictamente inédito: dibujos de variada índole, a menudo construidos con moldes de envases y con breves anotaciones contingentes: frases, números de teléfono, direcciones y etcéteras.

—¿Cómo sientes la relación entre escribir poesía "convencional", que es la parte visible de tu obra, y la poesía visual, que llevas años produciendo en un más o menos absoluto silencio?

—Es como si uno escribiera con la mano derecha y después con la izquierda. Se trata de ir entremezclándolas, o sea que la mano derecha imite la escritura de la izquierda, y viceversa.—De hecho la relación entre ambas en más evidente en Claroscuro que en publicaciones tuyas anteriores

—Lo que pasa es que en la cultura oriental el dibujo y la escritura no se separaron. El especialista en la escritura, el que escribía los códices, era el dibujante-poeta. Se trata de tener presente ese antecedente, que no es solamente oriental sino que también está en nuestro pasado. Solamente los movimientos de vanguardia, en Occidente, se interesaron en recuperar eso. Como dice Kurt Schwiters, uno de los elementos fundamentales de la poesía es la letra, no la palabra.—En tu poesía siempre ha existido una desconfianza enorme en el lenguaje

—Sí, que luego se acentuó muchísimo. Yo lo resiento como un impacto, porque realmente fue un trauma descubrir, por ejemplo, que este medio al que se le atribuían todos los poderes en realidad era falible y manipulable. O que no sólo hay otras lenguas sino también realidades que escapan al lenguaje. Se me hizo muy claro —perdona esta palabra tan pedante— el logocentrismo. Ahí varió, digamos, mi perspectiva. En un primer momento nuestra ambición es que todo sea expresable, que nada se pueda escapar al lenguaje. A partir de esa crisis empecé a valorar precisamente las realidades que el lenguaje no puede tocar, lo irrepresentable.—Es también lo que pasa con estas fichas

—Es otro tipo de escritura, una que se está inventando en la medida que se hace, como tratando de alcanzar ese punto potencial de la capacidad lingüística del ser humano. No sé si fue Chomsky quien hizo un estudio del lenguaje que se ocupaba en la Guyana holandesa (que hoy es Surinam), un lugar que hacia el fondo limita con el Amazonas, donde vivían muchas tribus, y negros tránsfugas que venían de distintas partes de África. Ahí se fueron creando comunidades utópicas de gente que no tenía nada que ver la una con otra, que sabían un poco de holandés, algunas palabras de distintos idiomas africanos. Durante la primera generación se comunicaron de esa manera, pero los hijos de ellos, por una capacidad innata, dotaron a esas palabras sueltas de una sintaxis y una gramática, y se creó una lengua nueva. A eso me refería: a que tú, con elementos dispares, con palabras de distintos idiomas, creas una lengua. Eso lo encuentro súper... volado.—El aspecto "personal" de tu poesía

—Yo creo que el arte apela a la creación de códigos nuevos, de estilos, de idiomas, de idiolectos nuevos. Algo de eso dice George Steiner en Después de Babel. Se supone que hubo una lengua única que se fragmenta, pero en términos históricos reales Babel no corresponde a la realidad. El idioma incluso puede haber tenido un origen individual. Cada uno tiene su idiolecto y el idioma se forma a partir de una serie de transacciones con el otro, de común acuerdo—La incomunicación sería el origen, no el resultado.

—Ese hecho es sumamente intrigante. Es una de las motivaciones de la poesía y el sentido de la traducción: yo traduzco la manera como yo veo el mundo al prójimo.—Es un esquema muy sencillo, que tiende a olvidarse.

—Es que hay poetas oscuros o herméticos a los que no les interesa mucho: se ponen a su orilla y si el lector quiere llegar a descifrar su idiolecto va a tener que construir el puente. Hay otros autores que construyen ellos mismos el puente.—Tu poesía siempre tiene esa extrema conciencia de que "está siendo escrita"

—Eso es bueno que lo recuerdes, porque la oralidad me produce una desconfianza enorme y yo creo que de ahí viene una diferencia —quizás generacional— con la antipoesía. Volver a la literatura, a la práctica de la poesía como escritura y valorar eso: no la consideración desdeñosa de la antipoesía de que eso era retórica.—La oralidad siempre es valorada positivamente, como "lo espontáneo" o "lo natural"

—Pero hay aspectos del lenguaje que escapan a lo espontáneo, como los gritos o la música.—¿Has practicado la poesía sonora?

—Alguna vez, pero sin duda a mí me interesa mucho más lo visual, y por eso aprecio lo escrito. Lo otro es más parecido a la música y desde hace algunos años soy absolutamente anti-música. No soporto la música, aunque me veo forzado a escucharla.—Imagino que en algún momento te gustó mucho

—Sí, claro, pero hay un desencanto. Incluso con obras sublimes, como Glenn Gould. De repente me empecé a aburrir escuchándolo, noté que no sentía lo que se debía sentir escuchando esas cosas, como que me daba lata. Empezó esa decepción primero con la música clásica (que nunca me había atraído demasiado, me atraía más el jazz y mucho de la música popular, el rock, el blues, sobre todo la música negra) y ahora me parece que la música actual es de una mediocridad enorme. El mismo grito del heavy metal alcanzó un tope y ese grito destemplado, ese aullido, que alguna vez pudo haber horrorizado a alguien, ya no horroriza a nadie. No niego que haya buenas cosas, pero el asunto es que me cuesta mucho escuchar música y el otro problema es que es muy invasiva, tenís que taparte los oídos para no escucharla.—Claro, escuchar música requiere un alto sentido de la convención, un poco lo que pasa con la literatura de ficción. ¿Cómo te relacionas con la ficción? Pienso en que llevas más de diez años dando talleres de autobiografía.

—Justamente, desde hace un tiempo se me hace imposible seguir leyendo novelas ni narraciones. Quizás por esa cosa tan evidentemente ficticia, siempre ese acuerdo entre el que lee y el que cuenta. "Tengo que dejar que el relator o el cuentista me seduzca", pero si no me dejo la cosa no resulta.—El famoso pacto de lectura

—Hay una resistencia a que comiencen a contarte el cuento, "La marquesa salió a las cinco", no es una objeción nueva, es la objeción que ya hacían los simbolistas. Tienes que hacer unas composiciones de lugar latosísimas, arboles genealógicos, por ejemplo, esas novelas en que juanito es hijo de pepito y primo de no sé quien, no, es demasiado.—Y la poesía tiende a evadirse de la ficción

—Claro, aunque hay novelas que a mí me interesan, Boris Vian o Juan Emar, que no son novelistas lineales ni de un realismo pedestre, por otro lado sigo releyendo a Flaubert, un novelista que para mí es un poeta, pero no sólo por la manera en que escribe sino por como concibió su vida, una vida para escribir, aquello de que la vida no tiene ningún otro sentido salvo la escritura. La escritura en un sentido religioso, gratuito, con un valor intransable en el mercado, lo que la hace una materia muy rara.—Esa rareza es cada vez mayor

—Yo la veo como un anticuerpo. Me interesa esta conexión que hicieron los genetistas entre mensaje genético y lenguaje. Para algunos biólogos reduccionistas somos mensajes, hay un gallo que se llama Richard Dawkins que en El gen egoísta sostiene que desde el momento en que ya tuviste un hijo ya cumpliste tu función y desde ahí da lo mismo lo que hagas, el resto de tu vida está de más, cumpliste tu objetivo en el momento en que pasaste el mensaje. Uno es un significante que pasa un significado a una nueva generación y se acabó el asunto.—Todo el resto es un sentido agregado. La cultura es un sentido agregado.

—La naturaleza como libro, como texto, cosas que también ha visto Borges, todos somos personajes de una historia que ya esta escrita.—¿Y cómo te relacionas actualmente con Borges?

—Ahí tuve una evolución. En los sesentas y setentas era una bestia negra, desde la izquierda, desde el progresismo, parecía un tipo reaccionario, demasiado elitista, lleno de referencias oscuras, como pichulero, no sabías si te estaba tomando el pelo o no, etcétera, así que, claro, una estética más o menos materialista decía este huevón es un pajero reaccionario. Ya fuera de Chile lo empecé a leer de nuevo y creo que es uno de los poetas más grandes de la lengua castellana. En los talleres contrapongo el "Arte poética" de Huidobro con el de Borges.—En esa comparación, Huidobro parece bastante adolescente

—Claro, Huidobro no queda muy bien parado... Tengo muchísimo respeto por Borges, además yo creo que Borges también ejemplifica el mestizaje, algo que no es nuevo en Latinoamérica pero a lo que él le saca un nuevo brillo. El mito del tipo que se sentaba en el hombro de un gigante y era capaz de ver mucho, yo creo que si el mestizo se sienta en los hombros del blanco ve mucho más que el blanco, esa es la imagen de Borges, y ese es también un deber, subirse en los hombros del blanco, no al revés, porque si el blanco está subido a los hombros del mestizo o del negro, no se ve ni mierda...—Y el mestizaje suele olvidarse, sobre todo en Chile.

—Sí, ahora estaba leyendo un libro, Pensamiento mestizo, sumamente interesante porque se rescatan las historias de esos indios que, en el período virreinal de México, recibían una educación europea mucho mejor que los demás indios, entonces tenían una pata en occidente y otra en su propia cultura. Hay unos frescos en México donde aparecen centauros y unicornios y sirenas de la mitología occidental junto con imágenes de los dioses aztecas, todo junto, y yo creo que esa es la mezcla que a los latinoamericanos de pronto se nos sale, aunque después viene la represión, caen las modas y esa cuestión queda tapada, hasta que vuelva a reflotar. Yo creo que los buenos momentos creativos de América Latina son ésos, cuando se entreabre y sale esta mezcla, esta mezcla única.—Aunque a veces sea apenas un lapsus.

—Se te sale el indio, no más, claro a nadie le gusta que se le salga el indio.—En poesía suele haber una idea del mestizaje un poco plana, de cortar y pegar, sin procesar mucho los materiales.

—Claro, lo que pasa en España. Desde los sesenta yo fui muy seguidor de la poesía española que era contemporánea a la nuestra, los novísimos, los he leído mucho, siempre me interesó Jaime Gil de Biedma, o uno que se nombra poco, Gabriel Ferrater. Se instaura en esa generación un culturalismo desatado y si comparas poesía escrita casi al mismo tiempo en España y en Chile, resulta que la generación del sesenta en Chile es sumamente anticultural, y no porque fuéramos ignorantes, sino porque, quizás, cuando ibas a leer a los sindicatos o a las minas o en la calle no te podías mandar una cita de Lévi-Strauss y en francés, más encima. Por otro lado, había conciencia de que la referencia intertextual tenía que ser tácita, estaba incorporada pero oculta.—En ese sentido, la pregunta típica sobre Claroscuro es si hacen falta las imágenes para leer los poemas.

—Yo creo que no. Todo poema-cuadro, toda descripción verbal de un hecho plástico, debe pasar aunque sea parcialmente por una descripción del objeto, que no está, pero esta preocupación mía por la relación imagen palabra es muy antigua. Primero la relacioné con el epigrama, que yo practiqué mucho, pero no lo que se entiende por epigrama (este poema agudo, satírico, etc) sino en cuanto inscripción que se ponía en las ofrendas. En muchos altares en Roma y en Grecia cuando tú ibas al templo grababas tu dedicatoria, tu ofrenda en forma de poema en el objeto que donabas: un vaso, una espada, un florero, etc. Igual que el epitafio: textos que están fuera del libro, que son una cosa. Eso siempre me interesó mucho, creo que está en mis primeros poemas de Relación personal y muchos de Vida, que funcionaban en ese sentido, eran una inscripción de un objeto ausente, que estaba solamente evocado por la palabra.Es ese principio tautológico, de alguna manera, que utiliza la poesía visual: si hablo del pavo real el texto va a adquirir la forma del pavo real, y después los emblemas, lo que digamos que me guía a mí también y me hace sentir que pertenezco a una tradición occidental, porque el emblema también funciona de esa manera. Un emblema está constituido por dos partes fundamentales, el cuerpo y el alma y el cuerpo es la imagen y el alma es el poema, entonces muchos poemas funcionan como un emblema en que el cuerpo es evocado pero no está.

—Habría que trabajar el libro de otra manera para incluir las imágenes, como lectura de fotos, quizás.

—El libro en realidad tiene tres partes de las que Claroscuro es sólo la primera. En la segunda serie los cuerpos plásticos son muy variados, ya no son pinturas clásicas sino que hay de todo, fotos de diarios, escultura, arquitectura, etc. No sé todavía como se llama. La tercera se llama Autorretrato de memoria y es una suerte de "autobiografía" pictórica pero imaginaria, cuadros que se supone que existen y que están pintados no se sabe por quién, seguramente por aquel que escribe, y entonces él los describe y al describir estos cuadros imaginarios se supone que también describe su vida. En la pintura se supone que es un cuadro en que el autor se autorretrata sin espejo, sin mirarse. Esa es la parte que me falta todavía para terminar el libro, y de la segunda hasta me sobran cosas, el problema es elegir. La tercera es la más complicada porque está relacionada con un proceso terapéutico, me estoy haciendo una terapia sicoanalítica como hace 4 años, entonces retomo en esa sección toda la experiencia de esos talleres autobiográficos, y experiencias nacidas del psicoanálisis.—En el libro vuelves de otro modo a temas siempre presentes en tu poesía, como el narcisismo.

—Sí, vuelvo a la autorreferencia y de la autorreflexión, ese rizo que la conciencia se ve obligada a atrasar. El narcisismo no es un caer en remolinos dentro del ombligo sino más bien un tema inherente a la operaciones más altas de lucidez.—Una caída en uno mismo, inevitable.

—Es lo que hablábamos del idiolecto, yo creo que no sólo tenemos un idiolecto sino que cada uno piensa de una manera intraducible o inexpresable, ve cosas que los demás no ven y es ciego para muchas otras que para los demás son evidentes. Por ejemplo, traté de expresar eso en un poema de Claroscuro, que es cuando Caravaggio ya delira, porque cree que ha conseguido algo que buscaba:Es mi propio rostro

la firma que miro en el agua.

Es mi propia firma

el rostro que miro en el agua.

No sé si estoy iluminado o ciego.

Ya no veo otra cosa que no sea yo mismo.Ahí hay algo típico de la experiencia mística, uno se identifica con el todo, con la gran unidad y ya no es una entidad, un ser aparte; se siente partícipe de todo. Esa es una posibilidad. La otra es desfondar el estanque de Narciso, "yo soy todo"

—La sensación del nadador debajo del agua: no sé sabe dónde comienza el líquido o donde termina el cuerpo.

—Una cuestión de membranas, claro, yo creo en eso, en esa idea de unanimidad, conseguir la unanimidad. Todo es uno o yo soy todo.—Contra la presunción de que "el resto es distinto del yo".

—Sí, es por esa identidad tradicional entre "lírica" y "subjetividad" o "sentimiento" ¿expresión personal de sentimientos? Yo no creo para nada en esa cosa, mi concepción de la poesía no pasa por ahí. Sería más bien antilírica, yo creo que en ese sentido me interesa lo oriental, la poesía oriental hace poesía sin sujeto, me importa un comino saber quién lo escribió, qué pensaba o saber qué estaba sintiendo. El otro día, releyendo un manifieso de poesía concreta, un tipo hablaba de que estaba cansado de "los subpoetas de la pequeña herida y el drama íntimo": en la búsqueda de la imparcialidad o neutralidad está eso, yo creo que uno ya está cabreado de los poetas de la pequeña herida y del pequeño drama íntimo, el narcisismo como que no va por ahí.—Las visiones convencionales del narcisismo, del egoísmo, de la envidia

—Como que la idea convencional del narcisismo es precisamente la del drama íntimo. Por otro lado, yo veo al ego como una especie de tumor que uno tiene, una especie de cáncer psíquico que se ha apoderado de un territorio que no le pertenece, un dictador. Una poesía hecha del ego tiene que ser una poesía sumamente alienada y alienadora, desde el ego se supone que hay entidad fija, que el mundo tiene un límite claro entre sujeto y objeto, entre tú y yo. No es baladí qué postura tomo al respecto. Alguien me explicó, de una manera increíble aunque hiperbólica qué es lo que era el ego en relación a todos los componentes de la psiquis. El ego sería como el alcalde de Nueva York pero existen diez millones más de personas que no son el alcalde y que ni aparecen. En el fondo uno es esa masa amorfa de seres que están en constantes luchas intestinas, librando guerras enormes en la mente, en la psiquis, y en el cuerpo, permanentemente. La poesía, sobre todo la de los últimos tiempos, denuncia la fragmentación, la dispersión de sus identidades, la esquizofrenia, etc, pero también está la vía inversa, hay una poesía que alude a la integración, y allí yo estoy de acuerdo, me parece muy interesante la propuesta de Jodorowsky de que el arte debe ser terapéutico, yo creo que hay que rescatar eso.—Un proceso de sanación

—Un proceso que no necesariamente termina. A mí siempre me ha interesado mucho el budismo zen, pero recién acabo de descubrir que, por ejemplo, el satori, esta iluminación súbita no ocurre de una vez y para siempre. Yo creía que los gallos se iluminaban y como que habían alcanzado la meta, quedaban listos, es decir, estaban iluminados y esa cuestión no se les borraba nunca, dieron en la diana. Hace poco, leyendo un libro sobre el budismo zen actual me voy enterando de que no, que hay muchos tipos de satori, parciales, pequeños medianos, grandes, mayúsculos, entonces yo creía que el proceso se acaba y no, el proceso no se acaba, sigue.—Aunque tendamos a diseñar imágenes estáticas de nosotros mismos, con raíces en el árbol genealógico.

—Se suele creer que la conciencia es como un módulo uno, rector de todo. Yo creo que es más bien como un estrado donde se va subiendo gente. Es una turba infinita, se sube uno y hace una pedorreta y se va, otro toma un vaso de agua y se va, todos luchan por ver quién habla primero, y uno es esa cola que va pasando, y que da vueltas.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Gonzalo Millán | A Archivo Alejandro Zambra | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Soy absolutamente anti-música".

Conversación con Gonzalo Millán.

Por Alejandro Zambra

Publicado en Taller de Crítica Literaria Mariano Aguirre. 2002