Proyecto

Patrimonio - 2013 | index | Claudio Andrés Maldonado | Bernardo González Koppmann | Autores |

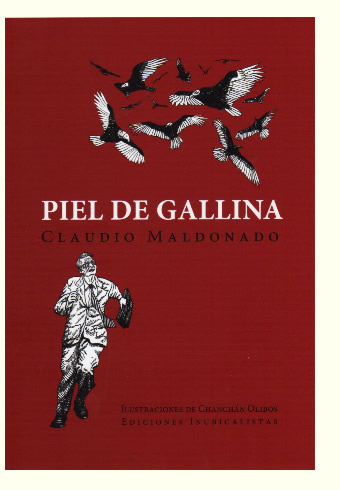

Entrevista a Claudio Maldonado, autor de "Piel de gallina"

Por Bernardo González Koppmann

.. . .. .. .. .

Claudio Maldonado (Curicó, 1977), académico de la Universidad Autónoma, sede Talca, acaba de publicar -julio 2013- su segundo libro Piel de Gallina por Editorial Inubicalistas de Valparaíso. Sobre esta novela, su oficio y perspectivas literarias hemos querido conversar con él.

- Claudio, tu primera novela Santo Sudaca, Editorial Fuga 2010, te revela como un autor de un indiscutido talento para narrar sarcásticamente y con humor, especialmente la realidad de literatos que buscan una rápida inserción en el mundo de las letras. También describes el mundo popular urbano y provinciano con una gracia sorprendente, acudiendo al habla cotidiana de los protagonistas. ¿Qué nos aporta esta nueva novela, según tu parecer, desde la perspectiva del lenguaje?

- Podría ser la posibilidad de presentar un lenguaje narrativo que contribuya a derribar los estereotipos que hay en torno a nuestras formas de habla coloquial, es decir, el lenguaje adocenado y retórico no es sólo propiedad de nuestro lenguaje formal. En la reproducción de nuestro hablar popular he visto muchas veces caricaturas mal hechas y burlescas que generan una realidad muy  sesgada: el hablar “bruto” de un campesino, el hablar acartonado y ridículo de un profesor, o el barroquismo esperpéntico del habla de un homosexual. Es cosa de ver los medios de comunicación para darse cuenta de este fenómeno, o ver el humor que algunos idiotas están haciendo en la televisión, pretendiendo ser marginales, pero siendo sólo unos zafados que reducen esas formas de habla a un plano conservador y servil a las fuerzas dominantes de este modelo de vida que hoy llevamos y que se puede reflejar en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros servicios públicos. Hoy por hoy, apuesto por el riesgo de escribir sobre lo maravilloso y profundo que hay en ese hablar popular; no me interesa figurar como un escritor que habla desde su sitial de escritor y que proyecta (aspira) su discurso a un posible llamado multinacional. No es casualidad, según mi opinión, que la mejor narrativa que se está gestando aquí en Chile y que da cuenta un poco de esa profundización del habla coloquial, sea de editoriales independientes. Tampoco quiero escribir sobre estos “hablamientos” para jugar el rol de exagerado rescatador de un patrimonio perdido. Quiero, como lo decía antes, aportar con otro espacio que dé cuenta de las variadas formas para decir y escribir ficciones; eso me interesa, y creo que mi forma de trabajar el lenguaje me permite hacerlo. Ahora, y en relación al lenguaje de Piel de Gallina, este segundo ejercicio, después de Santo Sudaca, me enfrentó a las limitaciones del idioma mismo, a la incapacidad de representar mis pensamientos y emociones. Julio Cortázar señalaba al respecto que la necesidad de recrear y manipular ese lenguaje era producto de esa limitación. En la medida en que iba escribiendo Piel de Gallina me encontraba con esos choques. ¿Cómo podía sostener el discurso de un personaje que deliraba en tiempo presente sin que resultara agotador para el lector? ¿Cómo generar en un protagonista sin imaginación la posibilidad de recrear un mundo lleno de seres tan diversos y extraños a su mundo? Así me percaté que ese “escribir bien” residía en inventarme un idioma que lograra prescindir de un narrador omnisciente con el fin que los personajes adquirieran personalidades libres y portadoras de ese lenguaje coloquial que, en el fondo, no eran más que informes grabados de la realidad y luego editados para darles una significación social. Y para terminar. Si está presente lo barroco en la novela es porque nuestro origen literario hispanoamericano es en esencia barroco. Carpentier señala nuestra necesidad de nombrar los animales, los árboles, nuestra naturaleza, todo lo que nos define y circunda, para situarlo en lo universal. En esta línea puedo decir que la gran cantidad de diálogos que existen en mi novela, son para dar un espacio a ese lenguaje que arranca de la prisión del estereotipo burlón, un intento por dignificar y dar a luz una pequeña épica del cotidiano.

sesgada: el hablar “bruto” de un campesino, el hablar acartonado y ridículo de un profesor, o el barroquismo esperpéntico del habla de un homosexual. Es cosa de ver los medios de comunicación para darse cuenta de este fenómeno, o ver el humor que algunos idiotas están haciendo en la televisión, pretendiendo ser marginales, pero siendo sólo unos zafados que reducen esas formas de habla a un plano conservador y servil a las fuerzas dominantes de este modelo de vida que hoy llevamos y que se puede reflejar en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros servicios públicos. Hoy por hoy, apuesto por el riesgo de escribir sobre lo maravilloso y profundo que hay en ese hablar popular; no me interesa figurar como un escritor que habla desde su sitial de escritor y que proyecta (aspira) su discurso a un posible llamado multinacional. No es casualidad, según mi opinión, que la mejor narrativa que se está gestando aquí en Chile y que da cuenta un poco de esa profundización del habla coloquial, sea de editoriales independientes. Tampoco quiero escribir sobre estos “hablamientos” para jugar el rol de exagerado rescatador de un patrimonio perdido. Quiero, como lo decía antes, aportar con otro espacio que dé cuenta de las variadas formas para decir y escribir ficciones; eso me interesa, y creo que mi forma de trabajar el lenguaje me permite hacerlo. Ahora, y en relación al lenguaje de Piel de Gallina, este segundo ejercicio, después de Santo Sudaca, me enfrentó a las limitaciones del idioma mismo, a la incapacidad de representar mis pensamientos y emociones. Julio Cortázar señalaba al respecto que la necesidad de recrear y manipular ese lenguaje era producto de esa limitación. En la medida en que iba escribiendo Piel de Gallina me encontraba con esos choques. ¿Cómo podía sostener el discurso de un personaje que deliraba en tiempo presente sin que resultara agotador para el lector? ¿Cómo generar en un protagonista sin imaginación la posibilidad de recrear un mundo lleno de seres tan diversos y extraños a su mundo? Así me percaté que ese “escribir bien” residía en inventarme un idioma que lograra prescindir de un narrador omnisciente con el fin que los personajes adquirieran personalidades libres y portadoras de ese lenguaje coloquial que, en el fondo, no eran más que informes grabados de la realidad y luego editados para darles una significación social. Y para terminar. Si está presente lo barroco en la novela es porque nuestro origen literario hispanoamericano es en esencia barroco. Carpentier señala nuestra necesidad de nombrar los animales, los árboles, nuestra naturaleza, todo lo que nos define y circunda, para situarlo en lo universal. En esta línea puedo decir que la gran cantidad de diálogos que existen en mi novela, son para dar un espacio a ese lenguaje que arranca de la prisión del estereotipo burlón, un intento por dignificar y dar a luz una pequeña épica del cotidiano.

- Tu lenguaje coloquial, vivo, chispeante -incluyendo neologismos o groserías según sea el caso-, en esta novela no reduce su alcance como propuesta sólo a lo local. Háblame de tu técnica narrativa, por favor. La temática central, me parece que queda claro, es el drama de todo hombre contemporáneo que ha vaciado su vida en un trabajo monocorde y mal valorado por la sociedad moderna. Para ello tomas la figura de un profesor inserto en el sistema educacional chileno, y en hilarantes, mordaces, sarcásticas y lúcidas escenas vas intentando rescatar la humanidad del protagonista. Pero éste docente empedernido insiste en auto eliminarse existencialmente. ¿Estaríamos hablando de un estilo, el tuyo, cercano a lo carnavalesco?

- Hay una cercanía con lo carnavalesco en el sentido que a través de mi historia pretendo distanciarme de la idea que tiene la cultura oficial acerca del sistema educativo y emocional en que se encuentran no sólo los docentes a punto de jubilar, sino todos los trabajadores de este país que terminarán sus días con una vida miserable, no sólo en términos de pensión, sino de salud, de valoración social, de afecto. Una herida que se arrastra desde la dictadura y que los gobiernos post Pinochet no han querido resolver. También en Piel de Gallina está presente el carnaval en esta suerte de “reino al revés” en que vivimos, donde las figuras de autoridad, las religiosas y “las aristocráticas” son ridiculizadas en su jerarquías, pues representan todo lo opuesto de lo que deberían ser: sostenedores educativos que sólo sostienen sus bolsillos, milicos “patriotas” que abusan de sus reclutas, vírgenes que buscan la luz espiritual a través de la magia terrenal de la inhalación de tolueno. El protagonista de mi novela, un profesor reventado y acobardado por tantos años de hacer lo que ya no quiere, la manipuladora de alimentos del establecimiento, los pollos estudiantes y los demás profesores son seres que en cierta medida intentan anular las distancias ante las figuras de poder que los oprimen; es por ello el exceso y la desmesura, la fantasía. Y la irrealidad del lenguaje, a ratos exagerado, es re-significado para dar envoltura a la idea de que en el fondo todos somos iguales ante la muerte. Lo que sucede es que el protagonista participa de este carnaval, pero siempre con un miedo, con un miedo que jamás vencerá, pero de todas formas le permite mezclarse con las figuras de poder en el rito ilimitado del absurdo.

- Claudio, me imagino que tú como profesor que ejerció algunos años en condiciones parecidas a las de Lizardo, el protagonista de Piel de Gallina, debes haber padecido un desgarramiento visceral al ver a tu personaje prácticamente forcejeando con el autor, empecinado en salirse con la suya -más que en un nihilismo a lo Camus, con una inconsciencia absoluta de su precaria situación humana. ¿Pasó algo de eso en tu proceso creativo?

- Vivimos con Lizardo situaciones parecidas; no sé si él me creó a mi o yo a él. El asunto es que si existimos es para enfrentarnos; él me considera un tipo inestable y con cero apego por cuidar el futuro que ya viene. Yo tampoco quiero a Lizardo a mi lado; sus miedos son para exorcizar los míos. No es fácil perder la conciencia en un sistema educativo tan absurdo como el que estamos viviendo. El año pasado me tocó trabajar en una escuela de campo, en las cercanías de Temuco; una buena parte de los alumnos vivían del vertedero (Boyeco). Ese era su lugar de trabajo después de las clases, que comenzaban, (lloviera o hiciera frío) con una gran alabanza en el patio, y la directora haciéndolos cantar: “Yo tengo un abogado / que me defiende / el siempre está ocupado / pero me atiende…”. Y, claro, en el proceso creativo no sólo podía sustentarme en mis experiencias autobiográficas ficcionadas; ahí lo fantástico entra a operar como motor fundamental de la trama. La novela es una historia acerca de la cobardía, acerca del sin sentido de la vida. De esa forma me gustaría que se leyera; que se pudiera entender mucho más allá de la crítica educacional, que es la evidencia. Bueno, es mi deseo; la historia ya es de todos y sólo me queda contemplar las versiones de sus lecturas.

- Hay escenas en tu novela, de un tono alicaído, melancólico -una relación afectiva que no madura, recuerdos de antepasados del mundo rural, relaciones filiales atomizadas y otras. Son como contrapuntos al absurdo y el desquiciamiento hilarante que predomina en tu estilo. ¿Cómo crees que te insertas con esta propuesta estética en el panorama narrativo chileno actual, oprimido al parecer todavía por el centralismo burrocrático?

- En realidad no sé si me he insertado o no. Nunca me he sentido dolido por vivir lejos del centro. Todo lo que he escrito no sería, no existiría, si me hubiera preocupado por estar donde supuestamente las papas queman. Viví 17 años en Curicó, 18 años en Temuco, llevo 6 meses en Talca. Considero que hablar de literaturas nacionales está demás; eso ya pasó ¿Cómo poder sentirme oprimido por vivir en una aldea que me da todo el silencio para imaginar?

- Las ilustraciones de Chanchán Olibos me parecen acertadas. ¿Qué opinas de la fusión de las artes y los géneros -poesía, dibujo, prosa- en tu novela?

- Chanchán es un tremendo ilustrador, supo darle un valor al libro, pero no como esas típicas ilustraciones que van agregadas a la historia. Chanchán hace una interpretación de las imágenes más potentes de la novela desde su doble mirada de dibujante y lector. En resumen, fue una experiencia muy significativa; realizó un trabajo formidable.

- Para ir terminando esta grata conversa, estimado Claudio, me parece que el trabajo de la Editorial Inubicalistas es notable. Tu libro, ya sea el contenido como el continente, la forma y el fondo, se potencian el uno al otro. ¿Qué opinas?

- El equipo de Inubicalistas (Gladys González, Felipe Moncada, Rodrigo Arroyo) es un claro ejemplo de cómo puede funcionar una real editorial independiente. Esto es devolviéndole el sentido original al libro a través de un trabajo colaborativo y de calidad, difundiendo literaturas que no le interesan a los grandes poderes culturales y políticos, y que, en el fondo, reflejan en ese distanciamiento el estado de salud de la sociedad en que vivimos. Para mí fue un honor y un orgullo haber trabajado un libro con ellos.

- Bueno, en resumen una novela que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del ser humano cuando intenta llegar a la otra orilla de su existencia en pos de un jubilación misérrima. Antes de despedirnos, te digo que a pesar de lo deprimente de la historia, queda un regusto jovial, esperanzador, que nos remece y nos hace abrir los ojos para que veamos el camino al fracaso por donde tantos indignados vamos. "Nunca es triste la verdad", dice un cantautor. Lo lamentable para el profesor Lizardo es que a él nadie le dijo nada... No leyó esta novela antes para evitarse tanta paranoia. ¿Algunas palabritas de despedida para el atento y lúcido lector, Maestro?

- Muchas gracias por la entrevista. Espero que disfruten la novela, ya que para mí fue un hermoso aprendizaje. Y espero trasmitirlo de la misma forma.

- Por ahí estamos.