Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Biviana Hernández | Autores |

CUANDO EL CUERPO NOS EMBARGA

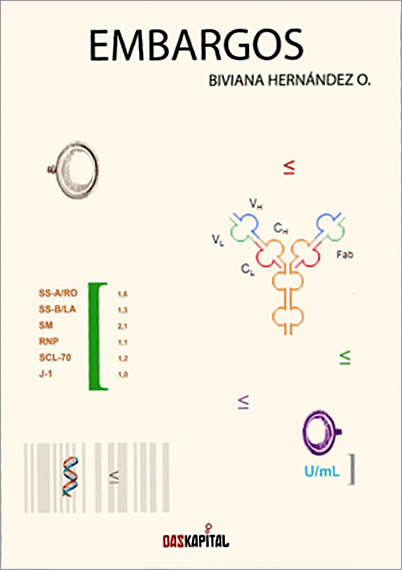

"Embargos", de Biviana Hernández. Das Kapital Ediciones, 2023

Cátedra Gonzalo Rojas, U de Concepción

Publicado en Diario Concepción, 7 de septiembre 2025

Tweet .. .. .. .. ..

El primer libro de poesía de Biviana Hernández, Embargos (Das Kapital, 2023), explora algunas de las posibilidades de expresión del tema "poesía y enfermedad", nutriendo la escritura con el lenguaje médico, en una suerte de apropiación, para recontextualizarlo en el dolor y el padecimiento humanos.

El título del libro se refiere a las incomodidades que nos afectan: "incomodidad" o "daño" corresponden a uno de los sentidos "en desuso", dice la autoridad del diccionario de la RAE. Pero también, desde el punto de vista del verbo "embargar", están implícitos los sentidos de agobiar, abrumar, por un lado, y los de retener, incautar, enajenar, por otro. El hecho de que se haya escogido este vocablo para dar título al poemario refleja —pienso— una voluntad de producir sobre nosotros los lectores un extrañamiento: lo que se vuelve extraño es el territorio de la experiencia que tenemos tanto de nuestra lengua como de nuestro cuerpo. La poesía aparece como una forma de provocar sensaciones que intentan expresar eso que nos pasa cuando nos toca ser esencialmente una materialidad que duele, pica o sangra, y que debe ser curada para que volvamos a sentirla nuestra. Se deslizan pequeñas ironías: el sujeto instala una distancia sobre su propio padecimiento.

Biviana Hernández

Los poemas son breves, cortantes como bisturí, crípticos, al desplegar un lenguaje técnico, a veces imitándolo como en las recetas, a veces acechándolo, como si se tratara de un informe o un parte que es necesario interrogar para entender el verdadero estado de salud. La lengua poética es aquí impersonal, despojada, y es ella misma su propio ornamento. Porque en su afán de explorar este vocabulario, el libro, a ratos, se vuelve inexplorable, intratable desde un punto de vista vivencial. En la mayoría de los poemas parece evidente que no se quiere personalizar la experiencia, lo que se quiere es escapar del lugar común, de ese espacio de sentido común que da la lengua compartida de la comprensión cotidiana Se trabaja con la sonoridad, la curiosa conjunción que habita en un poema donde se mezclan términos conocidos con otros que son o parecen lejanos. O más bien, las palabras son un habitáculo que convoca otras, sean nuevas o viejas, que pueden estar gastadas por el uso y, sin embargo, resuenan en el inconsciente como materia nueva.

No obstante, hay poemas que representan una ruptura en este plan, porque la enfermedad también debe ser nombrada de un modo en que la subjetividad recupere su lugar protagónico. Aparecen entonces poemas que sí están personalizados en un yo y que tienden a ser más comunicativos, más accesibles y menos rigurosos en su afán de decir sin decir. Son textos que no encajan totalmente con los demás, aunque se enmarquen en el mismo dominio de lo corporal y su, a veces, radical incomodidad y extrañamiento. Me refiero a poemas como este:

No cuido no alimento no protejo

lo peor de todo es que no me importa

pese a que mis amigas me miran feo

y las muñecas no me hablan.

(p. 40)que claramente contrastan con otros como este:

Escamas violáceas

grasa subcutánea

drenaje exfoliación

(p. 53)En esas dos formas que entran en tensión, el poemario intenta nombrar algo que no se conoce o no se entiende del todo, algo que la mayor parte del tiempo no se deja enunciar con una sintaxis articulada: por contraste, los otros poemas, más personales, ya que son los que instalan una subjetividad, se organizan en versos continuos promoviendo la expresión de sentidos más vívidos. En ellos, algunos sentimientos afloran, porque el sufrimiento aparece, por ejemplo a través de alusiones a una violencia que se ha tenido que soportar. A diferencia de los otros poemas, en estos hay un yo que se libera y se pone frente al lector como una presencia, produciendo esa intersubjetividad que para muchos es esencial en la poesía, mientras la lengua trabaja sobre las distancias y las fronteras de lo poetizable.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Biviana Hernández | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

CUANDO EL CUERPO NOS EMBARGA

"Embargos", de Biviana Hernández.

Das Kapital Ediciones, 2023

Cátedra Gonzalo Rojas, U de Concepción

Publicado en Diario Concepción, 7 de septiembre 2025