Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Carlos Droguett | Autores |

Claudia Darrigrandi (editora):

"Somos seres con alma... Tenemos un componente espiritual"

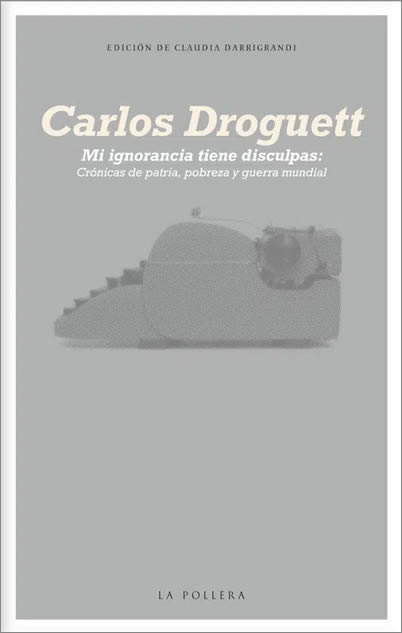

"Mi ignorancia tiene disculpas: Crónicas de patria, pobreza y guerra mundial"

Carlos Droguett. La Pollera Ediciones, 2022. 183 págs.

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado en La Panera, N°138, junio 2022

Tweet .. .. .. .. ..

Claudia Darrigrandi Navarro (1975) está a cargo de esta edición publicada por La Pollera. Doctorada en la Universidad de California en Davis, ha editado diversos volúmenes que destacan por su trabajo de investigación, reflexión y rescate histórico, entre ellos, «La melancolía de los contribuyentes: Crónicas de ciudadanos y oficina» (La Pollera 2021), «El affair Moreno» (Editorial Mansalva 2020) y «Escrituras a ras de suelo: Crónica latinoamericana del siglo XX" (Ediciones Universidad Finis Terrae 2014). También coeditó «El arte de pensar sin riesgos» (Ediciones Corregidor 2021). Claudia trabaja como docente en la Universidad Adolfo Ibáñez y es investigadora del Centro de Estudios Americanos (CEA). Aquí comparte la propuesta que la condujo a participar en un esperado proyecto.

—En tu prólogo destacas "el dolor" como tema recurrente en las crónicas, columnas y reseñas de Carlos Droguett. Agregas que "la escritura no lo remedia, no despoja del dolor, al contrario, duplica su existencia".

—Sí, destaco ese aspecto porque es un continuo, aparece y reaparece, de forma quizás no permanente pero sí constante, su escritura continúa y perpetúa el dolor. En la escritura misma, esto él lo identifica, y también lo proyecta, lo extiende...—Planteas una "retórica del sufrimiento" como lectura recomendada. Ese dolor histórico remite a la Conquista, la Colonia. ¿Cómo llegaste a esta propuesta?

—Droguett tiene una visión muy integral del ser humano, tiene mucha conciencia de su complejidad y de la complejidad de su historia, se adentra en el barro, en esas referencias que hace al origen de Chile, no elude el trauma de la Conquista. Esta idea se potencia cuando la vinculamos con su obra narrativa, con sus novelas «100 gotas de sangre y 200 de sudor», «Supay, el cristiano», «El hombre que trasladaba ciudades». Cuando leo a un o una cronista nacional, busco relaciones con otros/as cronistas latinoamericanos, y esa referencia dolorosa a la Conquista en tanto origen me recordó a las crónicas del mexicano Carlos Monsiváis, en general, y una en particular, sobre el día de los muertos, quien plantea una historia circular y sacrificial para el caso mexicano. El sacrificio se repite una y otra vez; el trauma de la Conquista se repite. En ese sentido, me interesa establecer relaciones entre los cronistas latinoamericanos y, en este caso, podía establecer una, a pesar de las enormes, casi insalvables diferencias estilísticas de ambos escritores. Es un peligro generalizar, pero no sé si muchos escritores del período de Droguett (e incluso posterior) reflexionan tanto sobre ese origen histórico. Asunto que tiene relación en el lugar que han ocupado las culturas originarias en nuestra sociedad, problema que se ha comenzado a acordar con fuerza en la última década. Droguett no olvida el origen, no lo niega, porque es problemático. En ese sentido, gran parte de la defensa que hace de su novela «100 gotas de sangre y 200 de sudor» tiene que ver con aquello: mostrar la crudeza de la Conquista, señalar la herida. Él hace una importante reflexión sobre nuestro origen nacional (categorías que hoy cuestionamos, sin duda, pero más vigentes en ese entonces) y traza ese dolor, ese trauma, que luego se va repitiendo, en otros contextos, sectores, a lo largo de la historia de Chile".—Las crónicas, al igual que las ficciones de Droguett, destacan lo popular como un escenario para reflexionar sobre las tradiciones y una identidad chilena. También hay una búsqueda más espiritual sobre el origen.

—Droguett destaca una y otra vez que somos seres con alma, que tenemos un componente espiritual, aquello que no podemos tocar, medir o cuantificar. De ahí ese tono que cuestiona esa pulsión interrogativa sobre la condición humana. Por eso el dolor me parece interesante, o las emociones en general que están presentes en sus crónicas. Somos también emociones, hay una emocionalidad que nos constituye. El dolor, el sufrimiento, sería esa emoción fundacional, por decirlo de alguna manera".—La selección de crónicas en torno a la guerra está compuesta por escritos del año 1940. ¿Qué conflictos políticos crees que Droguett monitoreaba con más atención?

—No podría responder con precisión, pero sin duda que la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial generaron mucho impacto en él. Habría que señalar que en los 30, y sin duda en los 40, la fotografía ya está masificada en la prensa (periódicos y revistas), y si uno piensa en la revista «Zig-Zag», por ejemplo, en los años de la segunda guerra prácticamente ese era todo el contenido de la revista. Los medios se volcaron al conflicto y había bastante material visual. Me parece que fue un impacto importante, de envergadura, el poder ver la guerra. Si a esto le añadimos la sólida conciencia que Droguett tiene sobre la Humanidad, no me cabe la menor duda que el conflicto bélico, asociado a uno de los genocidios más grandes de la historia, capturó toda su atención. A Droguett le importaba mucho la política. En sus publicaciones del diario «Extra» (de corta duración, fundado junto a su amigo Juan de Luigi, algunos dicen que para apoyar la candidatura de Gabriel González Videla) hace el giro hacia Latinoamérica y, en ese contexto, hace el seguimiento de los programas populistas y/o revolucionarios. Le interesaba lo que estaba pasando en la región, Argentina, sin duda con el peronismo, pero también lo que pasaba en Bolivia, Perú, país que dio origen al APRA, que abogaba por una revolución de carácter continental. Además, a Droguett le interesaban los movimientos de masas, porque se identifica con la clase media, y también es consciente del protagonismo que este sector estaba tomando tanto para el devenir político como para el cultural.—Háblanos de tu motivación para emprender este laborioso proyecto.

—Ah, bueno, tengo un interés de larga data por la crónica latinoamericana, en particular por aquella publicada entre 1930 y 1970, un período en el que todavía falta mucha investigación. Me interesa establecer genealogías, relaciones, interés que viene de mi formación de historiadora, supongo. En el caso de Chile en particular, falta mucho que hacer todavía, no tenemos grandes paradigmas, aunque sí grandes figuras como Jenaro Prieto, Edwards Bello, Roberto Merino, Pedro Lemebel (y otros, seguro, olvido). Luego hay muchísimos libros de antologías de crónicas de otros autores (que no entro a detallar porque puede ser una lista sin fin y, a su vez, podría omitir sin querer a varios), pero que no están puestos en relación entre ellos. A mí me motiva eso, establecer relaciones, identificar paradigmas. Como la crónica es un género muy flexible y de difícil definición —más allá de decir que es un género híbrido—, me interesan las diferentes expresiones que existen de ella misma. Por último, uno de los momentos más felices para mí ocurre cuando estoy en un archivo viendo revistas y periódicos. Siempre es sorprendente, estalla la curiosidad y la creatividad, aunque quizás después olvide ideas, o no pueda desarrollar todo lo que ahí surge; como sea, es un momento hermoso y feliz.

Leer adelanto:

http://letras.mysite.com/cdro250222.html

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Carlos Droguett | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Claudia Darrigrandi (editora):

"Somos seres con alma... Tenemos un componente espiritual"

"Mi ignorancia tiene disculpas: Crónicas de patria, pobreza y guerra mundial"

Carlos Droguett. La Pollera Ediciones, 2022. 183 págs.

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado en La Panera, N°138, junio 2022