Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Carlos Labbé | Autores |

El deporte literario del pueblo

The Murmuration, Carlos Labbé (Rochester, NY: Open Letter, 2024)Por Souli Boutis

https://lareviewofbooks.org/article/the-peoples-literary-sport/

5 de marzo de 2025

[traducido del inglés de manera automática]

Tweet .. .. .. .. ..

El fútbol, el más proletario de los deportes mundiales, también es el más literario. Puede sonar ridículo—¿un deporte literario?—y lo es: pero, como es natural en el juego por el cual históricamente más gente vive y por el cual más personas han muerto, el fútbol nos ha malacostumbrado con una enorme lista de posibilidades. Galeano, Pasolini, Knausgaard, Villoro, Vargas Llosa, Amis y tantas otras autorías han escrito sobre el deporte. ¿Y por qué no? Es el metalenguaje del mundo. Casi en cualquier lugar, tres cosas abren puertas ante las barreras culturales y lingüísticas: unos dólares estadounidenses, una cajetilla de cigarrillos abierta o una pelota de fútbol. Sólo las dos últimas despiertan simpatía genuina —y sólo la última, especialmente si se usa con estilo y destreza, te dará un grupo entero de nuevas amistades de inmediato. No ocurre ahí una transacción, pero sí un intercambio simbólico: cada vez que la pelota pasa de un pie a otro, pateadas sus sílabas dicen, en su calidez acumulativa y disolvente: que haya comercio entre nosotros.

Carlos Labbé

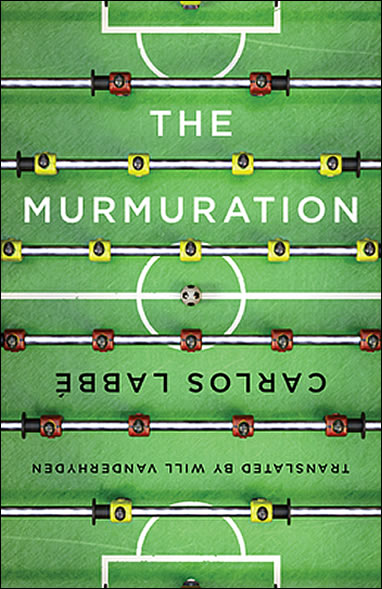

Lo que quiero decir es que la ubicuidad del fútbol en todos los niveles de la sociedad global—desde un solitario tierral hasta el Camp Nou en Barcelona—lo vincula tanto a la sustancia de la vida como a las fibras de la historia. Esto es, por lo menos, material fértil para hacer literatura, como demuestra de manera exuberante The Murmuration (2024; publicada originalmente como La parvá en 2015), novela del autor chileno Carlos Labbé recientemente traducida por Will Vanderhyden.

⚽⚽⚽La premisa de la novela es sencilla. Un célebre relator deportivo en semi jubilación es abordado en un tren que cruza el territorio desde el sur hacia la capital por una mujer a la cual simplemente se la denomina «la dirigenta», quien trabaja en las sombras ejecutivas de la burocracia deportiva del gobierno. Es el año 1962, ambos son chilenos y, casualmente, Chile es el anfitrión de la Copa Mundial. La dirigenta intenta convencer al relator de volver a las radios y televisores de la nación andina para moldear la narrativa colectiva de un evento trascendental a través de su relato. Al principio él duda, pero rápidamente cede al destino—es decir, frente a una oferta que no puede rechazar, cede ante el equivalente intramundano del destino: el poder. La dirigenta sabe, como el mismo relator lo reconoce, que él posee un don chamánico: puede transformar «el mero hecho de hablar [en lo que impulsa] la coreografía alrededor». ¿Pero para qué fines querrá el Estado este talento único? ¿Con qué objetivo se usará esta poderosa combinación de espectáculo y profecía? Para algo, esperamos, parecido al bien colectivo.

No tenemos que esperar mucho para obtener la respuesta. Es un no conspirativo. La dirigenta lo explica con serenidad. Su idea es encender a las masas en un éxtasis colectivo «orgulloso», para luego hundirles el puñal:

Con su relato el seleccionado llevará esa idea de que existe algo como Chile a la inminencia que alcanzaron los hermanos trasandinos hace una década casi, a ese estado donde supieron llegar los prusianos con su idea de Alemania. Y cuando esos aficionados hayan visto por fin ese borde, esa orilla, en vez de indicarles el camino que sigue subiendo usted los empujará para que caigan. Necesitamos perder justo cuando vamos a lograrlo, que quede como impronta de nuestro pueblo la certeza de que tuvo al alcance de la mano su realización y la dejó ir.

Lo no dicho aquí es que las masas, así, permanecerían políticamente inertes (e impotentes) por una década, evitando la fanfarria obrera de «Brasil, México o China». Quien sabe un poco de historia sabrá que Salvador Allende fue derrocado y asesinado poco más de una década después—el 11 de septiembre de 1973—por personas aun más cínicas que la buena dirigenta. La resonancia de esta ascensión y caída histórica, del paso del socialismo democrático a la dictadura fascista, es tan astuta como bien calculada, especialmente cuando recuerda el uso posterior que Pinochet y su régimen hicieron del Estadio Nacional como centro de detención y tortura en los oscuros años de los detenidos desaparecidos.

El resto de esta breve novela está ocupado principalmente por un relato circular de la semifinal entre Chile y Brasil. Labbé encuentra en este enfrentamiento operático —que terminó 4-2 a favor de los canarinhos— toda la metonimia necesaria para la alegoría histórica. El Estadio Nacional vibra con la ferocidad acumulada de 80.000 espectadores, la tensión puesta en el uniforme de su país en su intento de dar forma y voluntad a las figuras de allá abajo mediante la voz y la mirada. Para aquellos que ocupan las gradas más altas los 22 hombres son apenas puntos que saltan y brincan como un circo de pulgas. Para los peces gordos en el palco de la dirigenta, desde donde también el relator observa y murmura, los jugadores son los objetos de una idea pendiente, aunque no por eso menos ansiosa. Para todos los involucrados, el deporte más hermoso del mundo convoca tanto las energías del amor como de la guerra. Está ocurriendo un acontecimiento y no sólo en la superficie del texto.

Decir que tal acontecimiento es religioso sería trillado. Es un cliché, en particular, decir que el fútbol es una religión en Sudamérica. Y aunque Labbé a veces adopta un tono de éxtasis religioso, sus visiones son bastante más seculares, incluso posmodernas. Es como si Thomas Bernhard desarrollara una hipótesis tipo Baudrillard: Chile versus Brasil no tuvo lugar. Así, tal como el relator se hace narrador y la palabra se hace carne, el mundo se derrumba encima de los patrones del lenguaje, sobre todo en el sentido televisual de tal derrumbe. Un giro del balón se convierte en el movimiento de un cigarrillo; un disparo desviado se convierte en 80.000 gemidos.

A veces, esto me recordó a la escena del tenis en Extraños en un tren, de Hitchcock (1951). En la película, el público se balancea metronómicamente con cada volea, oscilando hacia adelante y hacia atrás como las olitas de una bañera; de repente se hace visible la cara que no se mueve entre la multitud y te das cuenta de que es a ti a quien están observando—sí, una sensación de paranoia cruza, latente, la histeria del Estadio Nacional. En otros momentos pensé: bueno, si Christopher Isherwood no se hubiera adelantado, Soy una cámara habría sido un título ideal para el libro de Labbé. Pero The Murmuration [La parvá] en verdad es perfecto porque insinúa el susurro colectivo tanto como la imagen de los estorninos en vuelo. El murmullo del mundo está a cargo de un hombre ante el micrófono como si fuera la prótesis de un dios. Un hombre que habla con tu voz, sudamericano:

Así que le pegaremos nomás: desde fuera del área, mierda; con toda la fuerza, mi alma, y este pechito, estos brazos, este aliento irán y vendrán junto a la pata de Jorge Toro en su impacto con otros gritos roncos nuestros, conchetumadre; la pelota entrará por arriba, irá subiendo al rincón cuando el arquero inesperado Gilmar va a saltar desde dónde, el desgraciado que con las dos manos impedirá el gol y nuestro aplauso.

El estilo de Labbé, con sus rápidos cambios de perspectiva, es un intento fascinante de abarcar una totalidad social. Puede parecernos una revisión que cautiva —aunque a ratos pueda ser extenuante— de la Copa Mundial del 62 (como sugiere Benjamin Woodard en su reseña de la novela). O, como creo que será una respuesta usual, una «narración doble con increíble detalle, jugada a jugada […], además de otra trama que no pudiste seguir porque el fútbol te aburrió demasiado» (como dice un lector, Harry Angus, en Goodreads). Acaso todas esas posturas nos parezcan, pero sospecho que quienes más rápido se van a entusiasmar serán los «intelectuales futboleros», ese maltrecho grupo que Martin Amis bien dijo era «despreciado tanto por los intelectuales como por los futboleros».

Pero eso sería una lectura errónea. Primero, porque muchas veces entendemos la palabra intelectual de forma demasiado estrecha. Una gran cantidad de fanáticos del deporte son intelectuales: basta con escuchar a quienes llaman o dejan mensajes al aire en los programas deportivos radiales. Segundo, porque este experimento estilístico convierte el espectáculo de masas—con toda su expansión y contracción—en una posibilidad de hablar desde la primera persona del plural. Se trata de una maniobra difícil, aunque necesaria hoy en día para militantes políticos, gente de la literatura y amantes por igual. Es difícil, sí, pero no por eso menos necesario.

Reconozco que la cita de más arriba no es precisamente prosa musculosa. Aunque tampoco sé muy bien qué significa «prosa musculosa». Pero prosa atlética, ágil, elástica, incluso flexible: eso sí lo entiendo. La prosa de Labbé a veces se lanza con guiones, otras veces salta cosas y veces tiene rachas en que no para de correr; mantiene siempre la pelota en los pies. ¿De qué otra manera describir todos esos «pases fuertes y dirigidos» de The Murmuration, esos cabezazos que funcionan como refutaciones, esos «bufidos, trinos e hipos» que acompañan los movimientos de los jugadores, o esos «pelotazos que se irán enlazando en el aire sin burla»? En su jugada a jugada de increíble detalle, Labbé (asistido por la fluida traducción de Vanderhyden) desarrolla un nuevo ritmo según lo que dure la energía de su premisa propia. En singular y en plural consigue darle voz a la Historia con mayúscula. Eso es un juego bastante serio.

O, si parafraseamos a Annie Dillard, la lengua no penetra las cosas tanto como las arrastra consigo.

⚽⚽⚽Volvamos a mi hipótesis sobre «el deporte literario». La lengua del fútbol forma parte del habla coloquial—por ejemplo en casos como la ruleta, la rabona o la bicicleta, nombres callejeros para jugadas callejeras— y al mismo tiempo es beatífica: Garrincha, la estrella brasileña del Mundial del 62, por nombrar un caso, era apodado popularmente «Alegría del Pueblo» y «Ángel de Piernas Chuecas». ¿Qué otro registro cotidiano llega a tocar el cielo y la tierra al mismo tiempo y tan seguido? Alcanza para creer que la vox populi de verdad es vox Dei... y eso sin decir nada todavía del deporte en sí.

En las intersecciones de la palabra y la acción está, como bien entiende The Murmuration, el relator de fútbol. Es un tema brillante para una novela. En mi opinión, la única otra afición que acerca a sus periodistas al gran arte es la hípica (destaco a Gerald Murnane como un serio investigador en ese terreno, véase por ejemplo su libro Something for the Pain: A Memoir of the Turf, de 2015). En el fútbol, inspiración implica una variedad extraordinaria de movimientos; en las carreras de caballos, implica una restricción exorbitante. Las carreras de caballos, igual que la política electoral, implica un clímax; el fútbol, como la insurrección y la revuelta política, implica momentos de estancamiento y momentos de gracia, horas muertas y minutos en que pasan décadas. Este péndulo entre exaltación y desesperanza ofrece material infinito a estrofistas y rapsodas del juego. Consideremos la epifanía erótica que experimenta un relator durante el gol: del gemido de vocal única del relator de América Latina hasta los gritos elogiosos de Ray Hudson y sus desvaríos inspirados por Messi («¡disculpen que me emocione, gente, pero hemos presenciado un gol que despertaría a un catatónico!»). Consideremos también las canciones radiales que semana a semana las barras bravas y ultras del mundo entero plagian y convierten en cánticos —no siempre se apropian de obras maestras, claro, pero eso es prueba de un esfuerzo de popularización constante, incluso de una imaginación que positivamente podría llamarse colectiva.

Esta novela nunca se cansa de recordarnos implícitamente que el presente se cuece en el horno del pasado. En ese espíritu, tengo que mencionar mi propia aventura de toda la vida con el fútbol. Al crecer, como jugador y como hincha, este deporte me ha hecho aprender mucho sobre eso que podríamos llamar lo visceral. Mientras veía distintas ligas de distintos continentes en sitios piratas, por ejemplo, fue que aprendí geografía mundial. ¿De qué otra manera sabría dónde queda Derbyshire, si no fuera porque el Derby FC estuvo en la Premier League durante la temporada 2007–2008? ¿Como sabría yo que Vigo es un puerto gallego, si no fuera por el 3-1 que el Barça le propinó al Celta en 2012?

Más allá de la geografía, fue gracias al fútbol que aprendí, en la estrechez parroquial de una infancia en los Apalaches, cómo funciona el mundo—sobre todo en lo que respecta a las clases sociales. El trayecto era largo desde la cancha improvisada en unos estacionamientos detrás de la escuela secundaria (cuyo dueño, Juan, a veces caía preso por peleas de gallos clandestinas) hasta los complejos enormes y caros de las ciudades cercanas, donde entrenaban equipos con entrenadores y en su mayoría blancos. Todavía tengo mi camiseta imitación del Arsenal, con la marca auspiciadora de una taquería, con mi nombre mal escrito en la espalda. Y todavía recuerdo cuando aprendí el sentido de la palabra «moroso», al pasarme a los equipos regionales pagados más competitivos. Tengo en la memoria esa energía amorosa, sí, y también que tomé conciencia de la lucha de clases.

El significado emerge desde adentro —pero muchas veces toma forma en el exterior— del texto. Seguimos el giro de una ruleta sin soltar el aliento y eso no tiene que ver con sus colores ni con sus números. La pelotita de cuero no es el verdadero objeto del rugido en el estadio. ¿Debemos hacer de todo una alegoría, como dijo Fredric Jameson? En el caso del fútbol la respuesta es un sí rotundo. El gran logro de The Murmuration es mostrar que lo popular merece lo literario y que lo popular no tiene por qué rendirse a la industria cultural: es decir, al poder. Lo más literario puede ser también lo más proletario. Podemos ubicar la hazaña de Labbé —nada menos que una novela colectiva— entre lo útil y lo magistral. El Homo sapiens, ya sabemos, no siempre es tan sapiente, y el Homo sacer no se decide entre lo sagrado y lo maldecido. Pero el Homo soccer, como demuestra Labbé, será siempre expansivo, globalizante y político, mientras hable muchas lenguas con muchas voces.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Carlos Labbé | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

El deporte literario del pueblo.

"The Murmuration", Carlos Labbé.

(Rochester, NY: Open Letter, 2024).

Por Souli Boutis.

5 de marzo de 2025.