Resumen

El propósito de este trabajo, en su aspecto

medular, es analizar y valorar la narrativa de Adolfo Couve desde

su opción de realismo descriptivo, en un contexto discursivo

en el cual, identidad, realismo y modernización, convergen

y divergen, influyen y explican ciertos cánones estéticos

superados, vigentes y emergentes en América Latina.

¿Es Couve un escritor condenado a ser leído

como premoderno?, ¿cómo se concibe la identidad a través

de sus personajes? son, entre otras, preguntas que pretendo responder.

Abstract

The purpose of this paper is to contribute to the

appreciation of Adolfo Couve's narrative through an analysis of his

choice of descriptive realism in which identity, realism and modernization

sometimes come together and other times deviate from each other, influencing

and explaining certain aesthetic patterns that have either been outgrown,

are still relevant or are beginning to emerge in Latinamerica.

Is Couve a writer that is doomed to be considered

pre-modern? How is the concept of identity conceived through his characters?

These are some of the questions, intended to be dealt with.

1. Introducción

El

propósito de este trabajo es presentar, al lector interesado

en la narrativa chilena, a un autor bastante convencional en sus técnicas

y recursos escriturales, pero que supera sus propias opciones teóricas

en la atmósfera de sus cuentos y novelas. Además, introducir

y poner sobre la mesa crítica a un escritor omitido, deliberada

o inconscientemente, por los estudiosos que tienen la posibilidad

de relevar a los valores de la literatura y de contribuir en la difusión

frente a los iniciados, sean estudiantes o seguidores de los buenos

espacios novelescos.

El

propósito de este trabajo es presentar, al lector interesado

en la narrativa chilena, a un autor bastante convencional en sus técnicas

y recursos escriturales, pero que supera sus propias opciones teóricas

en la atmósfera de sus cuentos y novelas. Además, introducir

y poner sobre la mesa crítica a un escritor omitido, deliberada

o inconscientemente, por los estudiosos que tienen la posibilidad

de relevar a los valores de la literatura y de contribuir en la difusión

frente a los iniciados, sean estudiantes o seguidores de los buenos

espacios novelescos.

No es fácil interpretar la narrativa de Couve. Su estilo

hurga en el lenguaje y en la sintaxis hasta agotar la paciencia de

sus propias correcciones; su narrativa es una forma particular de

poesía, una operación fronteriza entre la síntesis

que huye de la retórica y la intención de desbordar

los límites de la experiencia, que el mismo narrador, a través

de la forma de presentar y «esfumar» a sus personajes,

pretende rescatar, enfrentando, desde el fondo de la memoria, a la

bajeza y a la grandeza humana. Para Couve, como para los mejores

poetas, el verso no solo está en el origen, sino en la restauración

y misterioso desarrollo de la presencia del hombre en contextos sociales

radicalmente insatisfactorios.

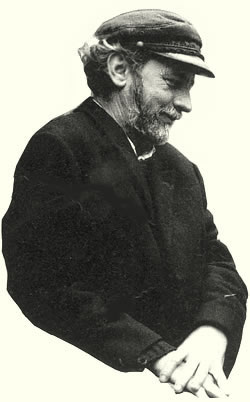

Pienso que Adolfo Couve (1940 - 1998) es uno de los escritores

chilenos más significativos y originales en la narrativa de

los últimos cuarenta años del siglo XX. Su prosa es

única y difícilmente clasificable en las tendencias

tradicionales de la literatura hispanoamericana y nacional. Como es

natural, en un país de negaciones y exclusiones como Chile,

no figura en los índices de popularidad editorial y el periodismo

cultural tampoco lo ha asumido como un fenómeno estético

e ideológico para completar y analizar la evolución

de la literatura nacional.

2. Un artista

de dos talentos

Couve pertenecía a la especie de artistas solitarios, marginales

y excéntricos, alejados de la parafernalia social de la calle,

de los pasillos y de los salones del arte. El escritor Jorge Edwards

lo califica como «el escritor de la penumbra, aquellos que se

permitan salir a la luz y enseguida replegarse». En treinta

años publica doce obras, algunas cercanas al microcuento o

a la miniatura narrativa como producto incesante de la síntesis

formal y precisión verbal. Su idea era crear «objetos

verbales» más que discursos retóricos. Su obra

publicada no alcanza a las novecientas páginas; su calificación

de «artista de dos talentos» se debe a que cultivaba la

pintura, la cual va abandonando paulatinamente para dedicar gran parte

de su tiempo a la literatura, antes de decidir su muerte.

Entre sus obras más destacadas, se pueden nombrar: Alamiro

(1965) ; En los desórdenes de junio (1974 ); La lección

de pintura (1979) ; Balneario ( 1993) ; La comedia del

arte (1995); Cuando pienso en mi falta de cabeza, la

segunda comedia (póstuma, 2000) , etc.

Couve, inicialmente fue un pintor de notoriedad; estudió en

la Escuela de Bellas Artes, prosiguiendo su formación plástica

en el Art Student's League de Nueva York y en la Ecole National de

Beaux Arts de París. Expuso en los museos de Bellas Artes y

de Arte Contemporáneo de Santiago y en el Museo de Chicago.

Fue docente de estética en la Universidad de Chile y consideraba

que el pintor realista no copia la realidad, sino que la traduce con

una actitud mística, absolutamente consciente de la muerte

y con una fuerte necesidad de aferrarse a lo que ve. Esta misma consideración

profundiza en su narrativa y, desde su lenguaje, trata de contar,

saber del mundo y de sus circunstancias.

El día de su muerte, el mayordomo lo encontró vestido

con la ropa que utilizaba para los eventos en los cuales debía

asistir tanto en Chile como en sus estadías en el extranjero.

Tal vez interrogantes no resueltas, además de su opción

final y voluntaria para proseguir en la búsqueda del sentido

de la vida, para terminar con la ansiedad de vivir en un eterno peregrinaje,

del cual ni la literatura ni la pintura consiguieron librarlo, le

obnubilaron la mirada que finalmente lo llevó al camino de

la decepción. En una oportunidad, le declara la la periodista

Cecilia Valdés, «Que la edad es terrible; una realidad

en que la juventud se va, y a mí me importa envejecer. Creo

que el estado de ánimo que rige al hombre es que va morir y

la melancolía no es otra cosa que ello» (Diario «El

Mercurio», E. 27, 6-9-1995).

3. Una perspectiva

inconclusa

En el prólogo a El Picadero (1974) , el mismo Couve

declara: «cuando comencé a escribir (...) no me importaron

las vanguardias locales ni las modas; quería alcanzar una prosa

depurada, convincente, clara, distante, impersonal, unos renglones

donde tuviera que corregir y corregir, aprender a hacer bien la tarea,

leerlos en voz alta, castigar el contenido y el lenguaje, intentar

ese engranaje que da como resultado, más que un libro, un verdadero

objeto» (pág. 8, Op.cit). Su estilo casi no permite separar

o distinguir ficción de realidad; la identidad está

siempre justificada en otros referentes, en otros lugares y personas

anticipadas en el tiempo, recuerdos, sueños, herencias, dolores

y fracasos por afectos no correspondidos. En El parque (1976)

es casi patético el motivo sobre la configuración de

una identidad por las influencias que imponen modos de ser ajenos

a los individuos hasta conseguir su destrucción. Sofía

uno de los personajes, chilena, debe metamorfosearse en alemana para

congraciarse con su esposo que viene exiliándose desde Alemania

como partidario de Hitler.

Couve cierra su círculo narrativo en la novela póstuma

Cuando pienso en mi falta de cabeza, la segunda comedia . En

esta obra predominan los motivos sobre la posibilidad del desquiciamiento,

la fragilidad de las órdenes, la extrañeza de lo cotidiano,

el asomo de lo macabro. La investigadora Adriana Valdés, a

propósito de su última novela, ha señalado a

partir de la factura psicosocial del protagonista: «adentro

del capuchón no había absolutamente nada, solo tinieblas.

La cabeza de cera, la falta de cabeza, el capuchón vacío

y en el segundo episodio, el miedo de tener el cuerpo de otro, la

falta de disfraces y luego una máscara igual a la propia cera.

Todas estas son variaciones ornamentales en torno a una misma angustia,

la pérdida del rostro, la de la desindentidad» (prólogo,

página 21)

4. Localización

del realismo couveano ¿una hipótesis?

El realismo de Couve hay que situarlo en oposición a las coordenadas

del «realismo maravilloso o mágico» de Gabriel

García Márquez, a partir del modelo realizado a

través de la novela Cien años de soledad (1967),

en el cual «Macondo», más que un lugar del mundo,

es un estado anímico y el texto se concibe como «una

representación cifrada de la realidad, una especie de adivinanza

del mundo» (Márquez, 1982 en entrevista a Plinio Apuleyo

en «El Olor de la Guayaba»); también en oposición

de la incipiente propuesta de Luis Sepúlveda con la

publicación de El Viejo que leía novelas de amor

(1989), desde la cual, su presentador de la edición chilena,

trata de superar la concepción del realismo precedente al referirse

a «la magia de la realidad» como un hecho que transportaría,

a los latinoamericanos, más allá de la ilusión

y de la imaginación; y finalmente en oposición al «realismo

virtual» acuñado por los escritores Alberto Fouguet

y Sergio Gómez, en el prologo de la antología de

cuentos Mc Ondo (1996) , quienes afirman que «el gran

tema de la identidad latinoamericana (¿ quiénes somos?)

pareció dejar paso al tema de la identidad personal (¿quién

soy?), y agregan que la realidad es individual y privada, una marca

registrada, y Mc Ondo sería ya un chiste, una sátira,

una talla» (Editorial Mondadori, pág. 15, 1996). Couve,

por el contrario, centra la proyección de los personajes en

sus conductas como producto de su alineación y cierta fatalidad

de destino.

Couve no se plantea el problema de la identidad desde un estado de

ánimo, de un lugar mítico o desde una simulación

de la realidad; por el contrario, lo hace desde un personaje genérico,

una especie de palíndrome denominado «Camondo»,

uno de los protagonistas de la galería de personajes que integra

su Comedia del arte en las versiones temáticas de sus

últimas novelas. El narrador se esfuerza por debatir simbólicamente

el conflicto existencial de un artista (pintor) que es anulado por

la técnica de la fotografía como representación

de la modernidad que niega y resta alcances de vuelo de la imaginación

y que simultáneamente sustituye la estética por imágenes

mecánicos que demostrarían el fracaso del arte (de amar)

latinoamericano. Al rechazar las imágenes «macondianas»

en latinoamericana, «las suyas son imágenes del deseo

frustrado, de la caducidad de las expectativas, de su propia sonrisa

irónica, de antemano insatisfecha, la sonrisa que contiene

dolo» (A. Valdés, 2000).

5. Los argumentos novelescos que construyen una identidad

Couve, en una oportunidad, declaró: «todos somos inmigrantes.

Nos sentimos un poco arrendatarios de América» (Revista

de libros, Diario «El Mercurio», 2-2-89, pagina 20 ).

El personaje Camondo en La comedia del Arte representa su visión

europeizante, visión que permea la idiosincrasia y entrega

los elementos identitarios de los latinoamericanos. Es, además,

la representación del artista fallido, el cual se sumerge en

un proceso de autoafirmación como hombre-artista, proceso no

exento de dudas ni consideraciones, impedido de ir tras su cabeza

a enfrentar dioses y demonios para lograr su cometido. Para Couve

la narrativa es un arte temporal, pues implica sucesión y movimiento.

En la narrativa el lector está obligado a internarse en un

proceso, cuyo derrotero es casi siempre superado por su propia capacidad

de asimilación e imaginación; en cambio, en la pintura,

arte eminentemente espacial, asume una perspectiva más «geográfica»

y de menos temporalidad. En las novelas más extensas de Couve,

la identidad surge en espacios como expresión de sentimientos.

Su prolepsis, es decir, los tiempos del relato, del recuerdo, de la

(des)realización por cuestiones ajenas a la voluntad individual,

la sensación de la finitud que saca a los sujetos de escena

(de la vida) en la medida que transcurren las desavenencias, los alejamientos,

las despedidas y los olvidos. Los reencuentros, los intentos por reconstruir

las emociones perdidas, generan una sensación de extrañeza,

desde la cual la identidad se desplaza hacia espacios vacíos

y abandonados.

Los símbolos son aquellos imaginarios que representan algo

más que su significado inmediato y obvio. Tienen un aspecto

inconsciente que nunca está definido con precisión y

completamente explicado. Explorar los símbolos en la narrativa

de Couve es intentar reconstruir, con las herramientas de su realismo

descriptivo, la necesidad de expresar lo que solo se adivina o se

siente.

En una de sus primeros relatos, En los desórdenes de junio,

los personajes están situados en la encrucijada de la apariencia

y de la realidad. El hombre está distante de la figura que

le toca representar en la historia; se siente como un trágico

de pantomimas. Preguntarse por la identidad es tratar de saber dónde

termina el disfraz y donde comienza el rostro. Son catorce cuentos

enmarcados en la historia de la revolución francesa y en sus

efectos para la modernidad. Varios textos carecen de mensajes claros;

son como alegorías entre pedazos de espejos triturados por

la incomprensión de los procesos históricos; sus finales

son ambiguos; los motivos dominantes, son anticipatorios de los enigmas

que no logra descifrar el hombre común. La identidad popular,

la de los adherentes que necesitan del culto de la personalidad para

dar cuenta de su existencia, se desconciertan y se pierden entre sus

interrogantes no resueltas y en medio de la muchedumbre que los reúne

en la soledad. En el cuento intitulado «El Ministro Blumer»,

la figura del político o del mandatario aparece al revés

de lo habitual; Blumer es bueno, transparente, trabajador, humilde

y muy alejado de la corrupción; en cambio, en El Picadero,

el realismo y la identidad se asocian a la inmoralidad. El crítico

Martín Cerda afirma que en esta obra se encuentran todos los

gestos crepusculares de la modernidad, el mundo ya desacralizado tocando

fondo en personajes oligárquicos, cuyas relaciones les provocan

pánico en vez de amor; nihilismo y pensamiento sin consuelo,

mundo fragmentado, degradación, sueños y frustraciones;

el naufragio desde la nostalgia por la tristeza del mundo, la fugacidad

del tiempo y la disolución de las pasiones en la vanidad y

en los gestos inútiles de una familia, cuya identidad no se

construyó con referentes sólidos. Los satisfactores,

los anhelos, siempre están en otra parte y muy distantes; el

amor, en los amantes y fuera del matrimonio; el hijo, en la distancia

afectiva de los padres; los vínculos parentales, en la frialdad

y en la indiferencia.

En «El tren de Cuerda», la identidad, en cambio,

se consolida a través de los efectos, y cuando estos dejan

de cultivarse, se desmorona la imagen de sí mismo que poseen

los personajes y se diluyen en la naturaleza y en las cosas. Esta

novela hace referencia explícita a la zona central de Chile

hacia la cordillera de la costa. La presencia del ferrocarril es la

encarnación del progreso que corta el patio de la casa en dos

mundos, el de la identidad y el de la modernización, el del

pasado bucólico y agreste frente al futuro mecánico

y mercantil.

En la novela El Pasaje, su protagonista Rogelio, es un niño

que descubre en sí mismo la vergüenza de su madre prostituta

en una barriada regulada por el despotismo, la usura y el contrabando.

El leitmotiv es la pena en todas sus expresiones afectivas

y sociales; la pena por la forma de vida miserable; la pena por la

muerte de la madre ancestral que será la marca emocional que

hará que todo permanezca igual y continúe a la deriva

y la sombra de un padre aventurero, irresponsable y desconocido. Es

la huerfanía que impide la reconciliación consigo mismo

y con los demás. Sin duda, a mi modo de ver, esta novela es

la más lograda y representativa del realismo sustentado por

Couve; se podría afirmar que debe leerse como un reportaje

cinematográfico, cuyas fuentes se encuentran en los pobres

de cualquier parte del mundo, donde la gran ciudad arrasa con los

individuos, transformándolos en cifras de su propia negación.

En la novela La lección de pintura (difundida por el

Ministerio de Educación para lectura de adolescentes), su protagonista,

el niño Augusto, es parido detrás de la puerta por su

madre avergonzada; jamás sabe quién es su padre y simbólicamente

nunca habla durante todo el desarrollo de la novela. Es la identidad

de la bastardía y de quienes valoran los talentos artísticos

en medio de un imaginario cultural demasiado rústico, empobrecido

e impelido por una precaria subsistencia; en «El cumpleaños

del señor Balande», el tipo de familia es opuesta

a la del protagonista de La lección de pintura; constituye

la presencia desdeñosa de un narrador maldito y con mentalidad

de coleccionista. Para Adriana Valdés, esta «es una novela

contrahecha, una novela enana», con una gran densidad de matices.

La identidad se conforma al interior de una típica familia

burguesa arribista, superficial, banal, cosificada por objetos y por

opciones que transforman la vida y la realidad en miniaturas que sustituyen

la falta de afectividad y la dimensión natural de las cosas.

La comedia del arte y Cuando pienso en mi falta de cabeza

, son novelas que están precedidas, en el orden de publicación,

por Balneario, antología de cuentos y fragmentos de

escrituras concebidos en diferentes tiempos y construidas en trece

textos disímiles y de gran fuerza metonímica; Balneario

y El pasaje son los modelos más consecuentes del realismo

descriptivo. Angélica, el personaje protagonista, viuda, apuesta

su identidad en la imagen de su esposo fallecido; su realidad, personal

y social, se reduce a la añoranza de un amor desaparecido en

un tiempo de felicidad y satisfacción sexual. En La comedia

del arte , además de lo ya denotado, se plantea la tesis

de que el arte (pictórico) es un intento fallido para salvar

y darle sentido al oficio del artista y de su justificación

por trabajar en la búsqueda de la belleza como la única

verdad irrefutable. Fotografía y pintura se enfrentan denonadamente

frente al desnudo de una modelo que enfría y paraliza la vida

y las pensiones. Frente a la naturaleza, es muy difícil captar

la plenitud: erotismo, ensueño, amor e infidelidad, son las

conductas y valores que desequilibran la personalidad de muchos de

sus personajes. Para el narrador, las técnicas son trampas,

lo cual exige estar volviendo a los orígenes y a la recuperación

del sentido común. En la novela Cuando pienso en mi falta

de cabeza, la segunda comedia , la identidad es un sueño

y una pesadilla; los referentes identitarios se reducen a una fantasmagoría

con claros indicios de elementos biográficos y religiosos.

Al parecer, el origen y la motivación de está ultima

Comedia es la soledad frente al mundo, el cual no responde

a sus interrogantes vitales. Lo grotesco aparece como la antípoda

de lo sublime, aquello que no se puede desentrañar al otro

lado de las máscaras. Esta «falta de cabeza» es

una forma de conjurar la locura y la muerte, de desplazar la desesperación

y el suicidio hacia otra temporalidad. En el texto, hay dos capítulos

sobresalientes para sellar la sensación de expulsión

y atracción en el dinamismo vital de los personajes, uno es

«La cabeza mala (VI)» de la sección «Cuarteto

menor»; y el otro «El demonio hila fino», de la

sección «El camino de Santiago». La identidad es

como un juego de espejos montados por una fina ironía. El protagonista,

Enrique, le roba el espejo a Marieta; en ese movimiento, se refleja

la imagen de ella, aquella que se le había desnudado en una

calle. Es un relato mágico (que en cierto sentido contradice

y pone en duda la consecuencia con la noción de realismo descriptivo).

Las figuras que se han mirado o retratado en un espejo (la vida, los

otros, la memoria, la vanidad, la confirmación de la presencia,

etc.), reaparecen después en ausencia de las figuras que se

han parado frente a ese espejo en otro tiempo circunstancia. Toda

identidad se torna evanescente. Surge la pregunta ¿qué

es y qué representa la imagen que aflora, por sí sola,

en el espejo? ¿ Es un negativo, un positivo, una fotografía

fantasmal que se borra con la ausencia y el olvido; una pintura que

se «despierta»? ¿Esto es la identidad? ¿Reconocerse

en aquellas situaciones y personas que nunca satisfacen a las expectativas

de quién es cada cual y quiénes somos en la relación

con el otro? Sabemos que sin alteridad no hay identidad; sin rostros,

no hay presencias ni diferencias, pero en este relato «Cabeza

mala (VI)», se narra una situación fantasmagórica

frente a un espejo 'anormal' que termina siendo destruido a pedradas:

«Había colocado el espejo de Marieta sobre el lavatorio,

así es que debió quitarle el vaho con que el agua caliente

lo empañara, restregándolo con una toalla.

«Entonces creyó morir: la luna biselada mostraba el dormitorio

de su antigua dueña, el lecho en desorden, sus cortinajes,

la ventana que daba al jardín.

Al fondo, sobre una consola, un casco de diosa reluciente; los ojetillos

de una visera, muy expresivos, miraban de frente con una intensidad

inusual.

«Volvió el hombre a restregarlo con el paño y

otra vez como queriendo borrar ese reflejo porfiado, equivocado de

lugar, pero fue inútil. Su rostro no se reproducía,

así es que con la barba de jabón intacta, descolgó

el espejo y lo cambió de sitio. Siempre el dormitorio de Marieta

reaparecía» (página 69, op. cit).

En el contexto de «El demonio hila fino» se presentan

algunas situaciones premonitorias de la muerte de alguien, conjugadas

con un transfondo religioso de sensibilidad teológica subyacente

y oculta:

«(...) Los grandes espejos del foyer no reflejaron mi persona,

las estatuas y alegorías de mármol movían los

labios. Perdí nuevamente el sentido y al despertar me encontré

en medio de la plaza Cuncumén.

No tuve el valor de ingresar al templo y comprobar si realmente me

encontraba de espaldas bajo el altar mayor.

«(...)Si en lugar de una linterna, el párraco hubiese

llevado una palmatoria, de seguro que ese templo hubiese ardido como

yesca por los cuatro costados»

«Lo cierto es que desde que vi la cabeza tras el vidrio, tuve

serías dudas de que fuese la mía; pero así y

todo insistí en ello por el inmenso deseo que tenía

de encontrarla. ¿Sugestioné al cura con mi vehemencia?

¡Y eso que la duda no era su fuerte!

«-¡Me duele tanto la cabeza!

«-Pónte dos rodajas de papas en las sienes y una hebra

de lana alrededor de la muñeca» (págs. 84 y 86,

op. cit.)

En una ponencia leída por Couve en Valdivia en agosto de 1992,

participando en el congreso de escritores Juntémonos en

Chile, refiriéndose al «oficio del escritor en la

sociedad contemporánea», citando a muchos y escogidos

escritores de su preferencia, Couve llega a la conclusión de

que la buena prosa es un lenguaje castigado y que la prosa contemporánea

es producto del romanticismo, movimiento gestado en el país

galo durante la revolución, el imperio y las monarquías

constitucionales, del sufrimiento del «mal del siglo»,

la desilusión de una generación que nació después

de una epopeya expansionista: «Nace la novela exacta, pero trunca,

el castigo de ambas partes, forma a fondo, hacen posible el todo,

y este todo apunta a la belleza, la única posibilitadora del

conocimiento» (Couve, 1992).

6. Proyección

de sus relatos y novelas

La importancia de Couve se verifica en su adscripción a la

escuela realista francesa que va entre dos napoleones e incluye a

escritores como Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Merimée,

Michelet, Rénan, etc. ¿Es posible que a partir de esta

opción, teórica y práctica, un escritor de fines

de siglo XX, pueda hacer una lectura adecuada e innovadora, diferente

y disruptiva que dé cuentas de su tiempo, tan distante y distinto

al origen de la tendencia adoptada? ¿Por esto es un escritor

condenado a ser leído como premoderno? Lo interesante de su

narrativa reside en tomar distancia de las tendencias típicas

de la modernidad y de las vanguardias; con una gran economía

de recursos formales, hurgando en lo universal, apostando por la recuperación

de los espacios provincianos y un humor sutil e inteligente, en todos

sus cuentos y novelas recrea los conflictos e incorpora los factores

que intervienen en la conformación de la identidad de sujetos

que no tienen clara conciencia sobre cómo se hereda, se explican

las diferencias y qué elementos determinan el sentido de pertenencia

a una imaginario cultura determinado. En su tetralogía Cuarteto

de la infancia (1996) , la identidad se condiciona a la realidad

de un pueblo que camina a otros estadios de su desarrollo sin haber

consolidado y madurado en la etapa de su adolescencia. La búsqueda

del padre, el desarraigo de la casa materna (por la necesidad de ir

a educarse a otros lugares hasta abandonar las costumbres y las relaciones

ancestrales), el dilema del sentido de la vida a través de

la vocación artística y las rutinas de las familias

de agricultores y de campesinos empobrecidos o dependientes del inquilinaje

que han perdido su libertad, incluso al interior de sus propios hogares.

En la narrativa de Couve se plasma y se configura una visión

global de la sociedad chilena entre la década de los ' 60 a

la de los '90. A través de todos los componentes de su mundo

novelesco, la identidad alcanza una concreción simbólica

que involucra una sensación de incompletitud y de vacío.

El pasado es el primer ingrediente de la ironía; la vida, nada

más que «humo, fugacidad e ilusión». La

figura trata de representar a un Chile ya demasiado cansado y agotado

por las dictaduras, especialmente aquellas que actúan a través

de la censura, el miedo y la seudoeducación de los valores

cristianos traducidos en copia, repetición, tedio, dispersión

y fuga hacia un horizonte que no satisface sus propias interrogantes.

En efecto, estamos en presencia de un realismo transfigurador que

no permiteencasillamientos en las clasificaciones que hace, por ejemplo,

un estudioso como José Promis en su ensayo La novela

chilena del último siglo (1993 ), en el cual trata de responder

a la estructura general y a las características que han marcado

la evolución de la novela. En este ensayo se proponen cinco

líneas, dentro de las cuales la narrativa de Couve no calza

estrictamente en ninguna. Promis se pregunta sobre cuál es

la estructura general y las características que han marcado

la evolución de la novela durante el siglo XX. Propone cinco

agrupaciones que superan con creces los criterios orteguianos (de

las generaciones) aplicados por Cedomil Goic y que predominaron, por

mucho tiempo, en el ámbito de la crítica académica.El

naturalismo es el inicio; luego continúa con un proceso de

descristalización de la realidad histórica hasta llegar

a desacralizar esa misma realidad. Afirma que la novela chilena es

esencialmente crítica, identificada con los valores del cambio

y del progreso, contestataria y polémica de aquellos referentes

en los cuales, esta misma novelística, no se reconoce. El modelo

de Promis agrupa a toda la narrativa del siglo XX en cinco grandes

tendencias: Novela de la descristalización, de fundamento,

del acoso, del escepticismo y de la desacralización.

La narrativa de Couve está distante de la novela de la descristalización,

la cual, asimilada al naturalismo, pretende colaborar en la corrección

de los errores humanos y sociales. Es la novela como documento, en

la cual su narrador es una especie de observador científico,

condicionado por el medio y abre los cauces al mundonovismo, al telurismo

y al criollismo; ejemplos de ellas son Juana Lucero de Augusto

D'Halmar y El Roto de Joaquín Edwards Bello.

Couve, tampoco compagina estrictamente con la novela de fundamento,

la cual plantea la resignación, la perplejidad y la búsqueda

metafísica. Representantes de esta novela, en distintos momentos

de la historia, han sido Vicente Huidobro, María Luisa Bombal,

Juan Emar, etc. Hay cierta coincidencia, tal vez, en cuanto a un narrador

que suele perder el sentido de la omnisciencia naturalista y narra

historia transversales antes del momento de la enunciación,

distanciándose entre la narración y el tiempo de la

historia, como es el caso del conjunto de relatos breves Los desórdenes

de junio .

En literatura es difícil encontrar una obra cuya génesis

y originalidad sea única e inclasificable en tendencias que

presentes rasgos comunes a otras novelas. En Couve hay rasgos parecidos

a ciertas novelas de la generación de 1950-57, entre las cuales

se advierten rupturas definitivas con el naturalismo. Aquí

la realidad es una máscara, una especie de vacío en

el cual se sumergen las formas y percepciones equívocas de

la vida cotidiana, pero en Couve no hay un «narrador herido»;

por el contrario, se aprecia como «muy sano» y dominando

conscientemente el proceso de su escritura. Couve desarrolla y avanza

el relato a partir de la aparición paulatina de sus personajes,

los cuales se van esfumando y depositando y acumulando en la memoria

de los que van quedando o apareciendo en escena. Hay, por otra parte,

una clara coincidencia con el motivo de la nostalgia del paraíso

perdido; es la nostalgia por la infancia.

Es probable que, en un estudio más acabado y con distinciones

más finas, se llegue a probar que la narrativa de Couve compagine

con una serie de elementos ideológicos y estéticos de

la novela del escepticismo, pero en Couve la realidad no se puede

asimilar totalmente a una máscara que conduzca a la pérdida

del sentido de la existencia. Ya hemos dicho que el narrador se afana

en la perfección formal y suele representarse a sí mismo

en el acto de su propia enunciación. Esta es una segunda hipótesis

que queda abierta a una futura investigación.

7. Conclusiones

Lo identitario y lo modernizador se articulan en la narrativa de

Couve a través de personajes representativos que no controlan

totalmente sus destinos, y son caracterizados por un narrador que

los envuelve en una ternura desbordante, dentro y fuera de sus propias

circunstancias y peripecias. Sus personajes suelen asumir y soportar

la realidad desde un curioso platonismo.

Educado en Chile, Nueva York y París, la imagen del mundo

que representa Couve en sus obras, sin omitir la influencia de la

década de los '60, es una recomposición de tres perspectivas

que lo circunscriben en el devenir de un discurso que se diluye en

la negación de sí mismo ante la escasa sensibilidad

y pérdida del sentido de lo humano en las últimas décadas

del siglo XX. Couve muere suicidado, en triste coincidencia, en la

mañana del mismo día que en Chile se declaraba senador

vitalicio al ex dictador Pinochet.

La consecuencia de su realismo descriptivo sobrepasa las barreras

de las escrituras francesas del siglo XIX; se yuxtapone a la atmósfera

del realismo maravilloso de los '60 y no cae en la superficialidad

programática del realismo virtual que promueven aquellos que

no alcanzan a ver, en el neoliberalismo, un estadio mutante y decadente

de la cultura hegemónica, globalizante, desde el centro hacia

la periferia.

Compartiendo el juicio de Adriana Valdés, Couve no es un narrador

de vanguardias locales ni de modas emergentes determinadas por la

mediática: sus textos no se entenderían si el lector

no se sitúa en su contemporaneidad, lo cual, en cierto modo,

depende de qué concepto se tenga de lo «real»,

no como simple representación, sino como una mirada compleja

respecto a un imaginario cultural en su dialéctica histórica

y en permanente recomposición de lugar.

En general, de la narrativa de Couve, se desprende, a mi modo de

interpretar, una paradoja, una utopía salvífica como

arte de contar y la decepción disolvente de la modernidad que

lo cuestiona y complica con los efectos negativos del paradigma del

progreso que ha regido en la modernidad. El hombre que creyó

que el arte estaba o debería estar al servicio de la expresión

de cada ser humano; que la política estaba al servicio de la

libertad y que la ciencia al servicio del bienestar.

La identidad de sus personajes se conforma en la base de un territorio

superado por las emociones que se cruzan entre la enajenación

y «el olvido lleno de memoria». La modernidad es la representación

de la técnica que anula al artista y de ese modo la vida pierde

su sentido. La identidad es la alteridad, más la herencia cautiva

en la generación de las vástagos, quienes vienen a repetir

el ciclo del pecado original para el cual sus personajes no tienen

explicación. La identidad de cada uno está hecha por

y desde otro(s), en permanente movimiento y juego de espejos, lo cual

plantea un interesante desafío para un trabajo de mayor aliento

y que base su reflexión en el concepto de alteridad históricamente

situado.

8. Bibliografía

Obras escritas y publicadas de Adolfo Couve:

Alamiro , Ediciones Extremo Sur, Chile, 1965.

En los desórdenes de junio, Editorial Zig-Zag,

Chile, 1968

El Picadero, epopeya familiar, Editorial Pomaire,

Chile, 1074

El tren de cuerda, (la segunda infancia), Ediciones

de Galería Época , Chile, 1976.

El parque, Ediciones de Galería Época,

Chile, 1976.

La lección de pintura (tercera infancia), Editorial

Arrayán, Chile, 1979.

La copia de yeso, Editorial Planeta, biblioteca Sur,

Chile, 1989.

El cumpleaños del señor Balande, Editorial

Universitaria, Chile, 1991.

Balneario, Editorial Planeta, biblioteca Sur, Chile,

1993.

La comedia del arte, Editorial Planeta, biblioteca

Sur, Chile, 1995.

El pasaje (cuarta infancia), Editorial Planeta, biblioteca

Sur, Chile 1997-8.

Cuando pienso en mi falta de cabeza, la segunda comedia,

Editorial Seix-Barral, Espa ña, 2000.

Cuarteto de la infancia, edición especial reunida,

Seix-Barral, España,1996 y contiene las no velas: El Picadero,

El tren de cuerda , La lección de pintura y El pasaje .

Ensayos y tesis revisadas (sobre el fenómeno narrativo

chileno):

1) Alonso, Nieves; Rodríguez, Mario, 1995:

La crítica literaria chilena. Chile, Concepción, Editorial

Aníbal Pinto.

2) Cortínez, Verónica, 2000: Albricia,

la novela chilena del fin de siglo, Chile, Editorial Cuarto Propio.

3) Cánovas, Rodrigo, 1986: Lihn, Zurita, Ictus

y Radrigán, literatura chilena y experiencia autoritaria, Chile,

editado por FLACSO.

4) Cánovas, Rodrigo, 1997: Novela chilena,

nuevas generaciones, lecturas escogidas, el abordaje de los huérfanos,

Chile, Ediciones PUC.

5) Fouguet, Alberto; Gómez, Sergio, 1996: «Presentación

del país de Mc Ondo», prólogo a la antología

Mc Ondo , Barcelona, Editorial Grijalbo.

6) Hagel, Jaime, 1999 Naturaleza de la obra narrativa

y «Alrededor del cuento». Ambos textos se encuentran en

Saber y contar, producción de textos narrativos, Santiago,

Ediciones PUC.

7) Mendoza, Plinio Apuleyo, 1982: El olor de la Guayaba.

Colombia, Editorial Oveja Negra.

8) Olivárez, Carlos, 1997: Nueva narrativa

Chilena, Chile, Editorial Lom.

9) Promis, José, 1993: La novela chilena del

último siglo (XX). Santiago, Editorial La Noria.

10) Piña, Juan Andrés, 1991: Conversaciones

con la narrativa chilena, Santiago, Editorial Los Andes.

11) Quezada, Jaime, 1997: Literatura chilena, apuntes

de un tiempo, 1975-1995. Edición del Ministerio de Educación.

12) Rojo, Grínor, 2001: Diez tesis sobre la

crítica, Santiago, Editorial Lom.

Referencias Críticas

1) « Juntémonos en Chile, Congreso internacional

de escritores», ponencias, 1994.

2) «El Picadero», crónica, Alone,

´Diario» El Mercurio», 13-10-74, pág. 3.

3) «La vida mía se la he ofrecido al

arte», Ana Larraín, Diario « El Mercurio»,

20-08-89. (Suplemento).

4) «La Soledad de un artista es espantosa»

Adolfo Couve. Diario « El Mercurio» de Valparaíso,

24-11-96.

5) «Couve, el autor en busca de la perfección

del lenguaje». A.G. Diario « La Época». 03-11-91,

pag. 32.

6) «Los relatos póstumos de Adolfo Couve»,

Ignacio Valente. Diario « El Mercurio», Revista de Libros

N° 568, 25-03-2000.

7) «El final de un artista», Revista de

«El Sábado», Diario « El Mercurio»,

N°11, 05-12-98.

8) «Autorretrato», Revista Paula, abril

1998.

9) «La muerte esta en mi obra, es mi gran problema»,

Ignacio Valente. Diario « El Mercurio», 15-03-98, E4.

10) «Pintor de la soledad»; W. Sommer;

«Última entrevista a Couve», C, Warnken; «La

odisea literaria», I. Valente. Diario « El Mercurio»,

19-04-98.

11) « Dilemas de la creación, entre los

talentos»; B. Berger. Revista de libros N° 487. Diario «

El Mercurio». 05-09-98.

12) «La posición de Couve, frente al

arte», entrevista de E. Aguirre. Diario « El Mercurio»,

10-02-80.