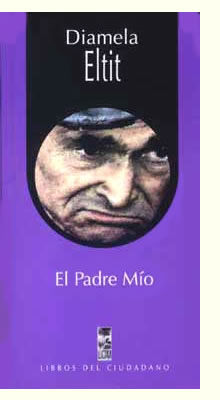

El siguiente ensayo analiza el texto El Padre Mío (1989)

de Diamela Eltit  como

escritura posmoderna que subraya la agudización de la fragmentación

social y del sentido de comunidad en el Chile dictatorial. El referente

utilizado por Eltit es la figura histórica de un esquizofrénico

que habita un descampado a las afueras de Santiago. Su habla se convierte

en lenguaje (des)ocultado de la mirada pública, que arroja

trozos y desechos lingüísticos "sin principio ni

fin", encerrando al sujeto que lo enuncia en su propio delirio.

Para Eltit este lenguaje revela la memoria trizada de todo un país;

su crisis se ejemplifica en este personaje vagabundo y excluido de

todos los circuitos del poder, señalando el reverso de la imagen

oficial del país. En la capacidad de desborde total, radica

la cualidad barroca de un delirio informado y transgresor, que se

sitúa más allá de un mero caso clínico

y se vincula a la estética de Eltit. La escenificación

de los márgenes y de la precariedad de los sujetos y las verdades,

propias de la escritura de Eltit, aparecen también en El Padre

Mío en un monólogo "trágico y burlesco"

que nombra el poder hasta la sin razón.

como

escritura posmoderna que subraya la agudización de la fragmentación

social y del sentido de comunidad en el Chile dictatorial. El referente

utilizado por Eltit es la figura histórica de un esquizofrénico

que habita un descampado a las afueras de Santiago. Su habla se convierte

en lenguaje (des)ocultado de la mirada pública, que arroja

trozos y desechos lingüísticos "sin principio ni

fin", encerrando al sujeto que lo enuncia en su propio delirio.

Para Eltit este lenguaje revela la memoria trizada de todo un país;

su crisis se ejemplifica en este personaje vagabundo y excluido de

todos los circuitos del poder, señalando el reverso de la imagen

oficial del país. En la capacidad de desborde total, radica

la cualidad barroca de un delirio informado y transgresor, que se

sitúa más allá de un mero caso clínico

y se vincula a la estética de Eltit. La escenificación

de los márgenes y de la precariedad de los sujetos y las verdades,

propias de la escritura de Eltit, aparecen también en El Padre

Mío en un monólogo "trágico y burlesco"

que nombra el poder hasta la sin razón.

El padre aparece despojado de toda su autoridad y masculinidad y

su discurso reducido a "encadenamientos silábicos"

traspasados por la ilegalidad, la corrupción, los avisos comerciales,

el discurso económico y el dictatorial.

La

producción literaria de la escritora chilena Diamela Eltit

(1949), inaugurada en la década de los ochenta, se ha definido

como una escritura neovanguardista de resistencia que cuestiona tanto

el poder como los sistemas oficiales de representación. (1)

Dentro del clima de represión y censura instaurado por la dictadura

en Chile tiene lugar el desarrollo de una contracultura, cuyas manifestaciones

artísticas y escriturales se inscriben fuera de las instancias

institucionales. Se genera un espacio y discurso democrático

alternativo, cuya propuesta es romper con el ámbito cultural

imperante y la tradición heredada. La escritura de Eltit es

de una ruptura radical en tanto que lleva a los límites la

posibilidad de crear nuevas significaciones sobre el otro y la alteridad

que radica en lo marginal, construyendo un espacio literario que confronta

los valores canónicos, como ha señalado Susana Santos

(Santos, 1992: 7).

La

producción literaria de la escritora chilena Diamela Eltit

(1949), inaugurada en la década de los ochenta, se ha definido

como una escritura neovanguardista de resistencia que cuestiona tanto

el poder como los sistemas oficiales de representación. (1)

Dentro del clima de represión y censura instaurado por la dictadura

en Chile tiene lugar el desarrollo de una contracultura, cuyas manifestaciones

artísticas y escriturales se inscriben fuera de las instancias

institucionales. Se genera un espacio y discurso democrático

alternativo, cuya propuesta es romper con el ámbito cultural

imperante y la tradición heredada. La escritura de Eltit es

de una ruptura radical en tanto que lleva a los límites la

posibilidad de crear nuevas significaciones sobre el otro y la alteridad

que radica en lo marginal, construyendo un espacio literario que confronta

los valores canónicos, como ha señalado Susana Santos

(Santos, 1992: 7).

El discurso de Eltit se construye a través de

un universo de la periferia, donde voces subalternas se erigen en

agencias vitales de contextos sociales y políticos marginales.

La preocupación que ocupa gran parte de este proyecto, se vincula

a la transgresión y resistencia de las "escenas del poder"

y sus instancias autoritarias (Ortega, 1990: 229-241 y 1993: 53).

La gran mayoría de sus textos han sido producidos dentro de

la dictadura, donde la censura y la represión fueron las formas

del poder bajo un progresivo proceso de desnacionalización.

(2)

La resistencia de la escritura de Eltit se produce en los espacios

de los márgenes, ámbito social donde posiciona su estética

y su palabra. De aquí nace un sujeto fragmentado y descentrado,

en el cual el poder ha dejado cicatrices, desechos y fragmentos de

un mundo donde sólo subsiste la palabra rota, vacía

de sentido trascendente. La ambigüedad y la duda marcan este

lenguaje que explora las fronteras de lo excluido, de aquellas voces

que han sido expulsadas fuera de lo socialmente aceptado. Este universo

literario se constituye a partir de las voces de los indigentes y

de quienes habitan la marginalidad en sus diversas modalidades de

exclusión: pobres, locos, presos y vagabundos recorren los

mundos de Eltit, siendo el vagabundaje la condición que los

define. La crítica Nelly Richard ha definido este imaginario

como un "imaginario nómade" y fluctuante, marcado

por la itinerancia provocada por el exilio, el descentramiento del

sujeto, la periferia y lo femenino (Richard, 1996: 141-151; 260-269).

El vagabundaje es estado y atributo lingüístico del habla

de los sujetos indigentes y del lumpen del universo de Eltit. Los

significantes de las hablas deambulan y cambian de posiciones; recogen

registros, diversos géneros sexuales y narrativos tanto populares

como cultos. Sus significados chocan, colapsan y se multiplican traspasados

por la diversidad cultural y social que forma el mundo de la exclusión.

El discurso de Eltit recoge y asume la identidad de los elementos

populares y marginales latinoamericanos, usando los chilenos como

un conjunto y acumulación de elementos esencialmente heterogéneos

y desiguales, que se combinan y recombinan en un movimiento constante.

Eltit explora un discurso de la fragmentación que amplía

a través de la marginalidad, la duda, la ambigüedad, la

negación y los sentidos reprimidos (García-Corales,

1990: 72 y 1992). En el panorama actual de transculturación

y transexualización que vive la cultura latinoamericana, la

estética de Eltit evidencia el cambio y la crisis que marca

las identidades sociales e individuales (Valdés, 1996: 244).

La fluidez que caracteriza este juego y choque origina una multiplicidad

de significados que se desencadenan e irrumpen en un mundo dinámico

y metafórico. De aquí su estética neobarroca

y la visión de la cultura como una acumulación de sustratos

de distinta procedencia histórica y cultural que amalgama elementos

pre-hispánicos y españoles en formas lingüísticas

orales y escriturales marcadas por su estatus colonial, y por lo tanto,

de copia y simulacro de la metrópolis. En el carácter

esencialmente híbrido y mestizo de la escritura de Eltit tiene

su origen precisamente la mixtura de elementos dispares y contradictorios

que se desbordan y descentran en un permanente encadenamiento de formas.

Lo constitutivo de este lenguaje y sensibilidad sería su extremo

travestismo verbal, el cual llega a una especie de "apoteosis"

de la artificialización como ha señalado Severo Sarduy.

Eltit da un paso más al convertir este disfrazamiento lingüístico

en un proceso desintegrador del sujeto, cuya siquis ha sido ocupada

por un torrente de voces que se contradicen, mienten y desdicen hasta

el sinsentido.

La identidad del sujeto esquizofrénico en el texto que analiza

el presente ensayo ha quedado reducida a la trasposición de

fonemas cuyo único signo vital es la voluntad de convencer,

"de mostrar de modo indubitable" la deformación reiterativa

de su verdad. En este sentido, el discurso esquizoide y la escritura

de Eltit comparten el universo neobarroco delineado por Sarduy, en

tanto que surgen de "las márgenes críticas o violentas

de una gran superficie", de un espacio excéntrico de América,

marcado por la ambigüedad y la multiplicidad. La opacidad y lo

indescifrable de este discurso apuntan hacia el disfrazamiento de

la palabra bajo distintos discursos y a la pérdida de sentido.

(3) En esta reapropiación de los

márgenes, Eltit desarrolla una nueva política discursiva

que articula un espacio participativo y no excluyente, donde la marginalidad

se vuelve sitio de transgresión del orden y supone un nuevo

imaginario.

La crítica contemporánea ha prestado especial atención

a esta cualidad transgresora de los textos de Eltit, donde la representación

se deconstruye a través de modos de simbolización y

significación de ruptura. Como Eltit misma ha afirmado en entrevistas,

la dictadura y el libre mercado han creado un sector social chileno

precario y abandonado dentro de una geografía cultural y política

que privilegia el consumo del lugar común y lo light. El ensayo

de Eltit titulado "On Literary Creation", (1992) el único

hasta la fecha en inglés, reitera esta visión en la

producción literaria y la estrecha relación con lo marginal

dentro de un discurso de la precariedad y la crisis del sujeto latinoamericano.

Dentro de este espacio cultural descentrado, Eltit ha optado por

una escritura cuya política escritural se sitúa en los

bordes de lo social, espacio que explosiona los significados de aquellos

cuerpos desplazados de los centros del poder. Eltit se instala precisamente

en la omisión realizada por el discurso dominante, en el lugar

de la carencia y la precariedad de un cuerpo social condenado al ocultamiento

de la mirada pública. Su interés por lo marginal se

relaciona con un proyecto estético-cultural que busca "el

negativo, el reverso de lo propio, lo que permite ser lo que somos"

(16). La política de su escritura coincide con una mirada casi

naturalista que afirma la vida de la marginalidad como fuerza social

y estética, cuya potencialidad radica en trastocar el orden

imperante (Piña, 1983:40).

Su escritura asume la descentralización del yo y señala

la tensión y desequilibrio de una subjetividad en proceso y

movimiento. En su apropiación del discurso sicoanalítico

y posfeminista, el discurso de Eltit desencaja los registros ideológico-culturales

hasta explosionar la unidad lingüística que une el sentido.

Este gesto de "desocultamiento posmoderno", como lo denomina

Richard, define la periferia latinoamericana como espacio de trasplantes

e injertos de signos disparejos y disímiles que conforman una

estética de la "impureza del collage" de una cultura

barrroca y femeninizada, marcada por la alteridad y la heterogeneidad.

En diversos artículos y estudios Richard (1989, 1993 y 1994)

discute los múltiples aspectos representacionales y la opacidad

que caracteriza a las producciones culturales de la posmodernidad

chilena durante y después de la dictadura.

Los textos de Eltit se construyen a partir de los trozos, vocablos

y hablas de un cuerpo social reprimido y relegado. De este modo, recoge

una sensibilidad que de otra manera permanecería silenciada

y alejada de la producción cultural y condenada a la desaparición.

A partir de los márgenes sociales, Eltit ha definido su proyecto

como una restitución de la "estética que pertenece

y moviliza esos espacios y da[r] estatuto narrativo a esas voces tradicionalmente

oprimidas por la cultura oficial y estropeadas por una narrativa redentora".

(Ortega, 1990:232). Su propósito se aleja de la misión

realista y salvadora de los sectores sociales más explotados

y señala una zona social oscurecida mediante una crítica

de la representación.

De acuerdo a Richard, la escritura posmoderna que critica la representación

mimética y realista, entiende la realidad como artificio y

construcción social, como un efecto de significación.

A partir de este supuesto la atención se centra en las técnicas

discursivas y en los mecanismos institucionales que fabrican y circulan

sentidos (Richard, 1989: 64-65). Esta actividad cultural oposicional

desafía el carácter ideológico de los procesos

de significación y los modos en que éstos constituyen

la subjetividad, como apunta Richard (1993:38). La escritura de Eltit

se inscribe dentro de este paradigma crítico y disidente que

erosiona los convencionalismos culturales y retóricos dominantes.

El texto El Padre Mío (1989) puede leerse dentro de

esta línea posmoderna de la escritura de Eltit, la cual subraya

la agudización del proceso de pauperización social y

la dislocación del sentido de comunidad tradicional en el Chile

dictatorial, como ha apuntado García-Corales (1992: 209). A

diferencia de sus novelas, este texto tiene un referente real en la

figura de un esquizofrénico que vive en un descampado en los

alrededores de Santiago y con quien Eltit tiene tres encuentros entre

1983 y 1985. La búsqueda de un punto de apoyo cultural al proyecto

de rescatar la figura ocultada del esquizofrénico, la encuentra

Eltit en "La Séquestreé de Poitiers"

(1930) del escritor francés André Gide. El texto

de Gide recoge los testimonios que documentan los veinticuatro años

de reclusión en condiciones inhumanas de Mélanie Bastion,

castigo impuesto por su familia al haber quedado embarazada siendo

soltera. El confinamiento de por vida en la casa materna en una pequeña

habitación en estado de total abandono, salen a la luz en un

juicio que escandaliza a la opinión pública de la época

y que Gide sigue de cerca. La secuestrada de Poitiers y el esquizofrénico

de El Padre Mío comparten la condición de exclusión

social, indigencia y locura. Ambos permanecen ocultos a la mirada

pública, la secuestrada mediante el encierro y el Padre Mío

por su exilio social.(4)

Eltit aparece en este texto como vehiculadora de múltiples

y fluidos sentidos culturales del vagabundaje urbano, al atravesar

la línea que divide la frontera entre la ciudad y la marginalidad

lumpérica. El sujeto de El Padre Mío se individualiza

dentro del mundo del vagabundaje que recorre Eltit, a través

de su lenguaje. A diferencia de las otras figuras marginales que deambulan

por calles y rincones de este espacio cercano al arrabal, cuyos cuerpos

son textos de apropiación ornamental esculpidos plásticamente,

el sujeto de El Padre Mío se articula discursivamente.

Su voluntad se manifiesta a través de un neobarroco lingüístico

con un relato carente de "principio y fin" que estalla en

cada locución, explosionando al yo que lo enuncia. Su habla

delirante y sicótica se transforma en discurso de lo que Kristeva

llama lo abyecto, de la desposesión que devuelve a lo social

su imagen inversa: el espectáculo de una sociedad en crisis,

acechada por el miedo y en ruinas. El hermetismo esquizofrénico

contiene lo que Silla Consoli denomina los vestigios momificados

de un habla que estuvo dentro del circuito de intercambio lingüístico

(Consoli, 1979: 38). En este discurso Eltit descubre una estética

común a la suya, donde el lenguaje no es vehículo para

hablar de algo, puesto que casi no hay historia ni anécdota,

sino que se convierte en protagonista (Piña, 1983: 41). Eltit

inscribe un significado metafórico en la Presentación

del texto:

"Es Chile, pensé.

Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este

hombre; jirones de diarios, fragmentos de exterminio, sílabas

de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos.

Es una honda crisis del lenguaje, una infección de la memoria,

[...]" (17).

El Padre Mío nos devuelve la imagen de un sujeto estallado

por la locura, en estado delirante y autorreferente. Es el mensaje

de un iluminado, un orador que se sabe escuchado y que, por lo tanto,

procede a revelar la verdad de su palabra. Esta se construye, como

apunta Consoli, a través de la desviación delirante

o de la incoherencia lógica para efectuar el desprendimiento

simbólico de la madre, cuyo precio es la exclusión de

la comunidad. La tentativa de configuración del imaginario

sicótico se presenta, según Consoli, como un conjunto

de paradojas y hermetismos de la verdad a la que el sujeto aspira.

Su búsqueda es casi mística en cuanto al deseo de acceder

a un saber total de sí mismo y del universo (Consoli, 1979:

42, 51-52).

El aspecto más político de este proyecto radica en

su intento de realizar una geografía del discurso esquizoide,

actualizando la verdad de un sujeto anónimo que vive a la intemperie

del sistema social, habitando desde un largo tiempo un eriazo. Su

físico subraya las condiciones en las que ha sobrevivido: "enjuto,

rigurosamente limpio y estragado por las condiciones climáticas

a las que se ha sometido" (15). Lejos de toda comunidad, sobrevive

y se individualiza por un relato que revela "la detención

de su mente en un punto fijo": el terror al Padre/Ley, que es

"el señor Colvin que es el señor Luengo, el señor

Pinochet, el Padre Mío [..] " (30). Se ha desprendido

incluso de su nombre por el terror. Como ha apuntado Ivette Malverde,

desde el título la denominación "Padre Mío"

adquiere múltiples sentidos, al aludir por una parte al nombre

que Eltit le otorga en la Presentación al esquizofrénico;

por designar a la figura donde confluyen todos los poderes, y por

establecer una relación filial-literaria entre la hija —Eltit—

y el padre —el ezquizofrénico— (Malverde, 1993:155-158).

La voz del Padre Mío nombra circularmente palabras y grafemas

inconexos que se encadenan en una sintaxis fracturada y poliforme.

El lenguaje escenifica la "existencia rigurosamente real de los

márgenes en la ciudad", a través de palabras vaciadas

de sentido y lógica, entregadas a la "persecución

silábica", al "eco encadenatorio de las rimas",

a "la situación vital del sujeto que habla " (16).

El habla está al borde del vacío y su verdad proviene

precisamente de esta posición. De esta manera, la relación

entre espacio social y universo simbólico se estrecha, ya que

el excluido se apropia de la palabra y se vacía en cada enunciación,

haciendo un paralelo lingüístico con el lugar que habita

(Malverde, 1993: 161). Así lo reconoce la hija hablante de

la Presentación al decir que "el mérito de su habla

radica, precisamente, en su estrecha relación con el lugar,

proyectándolo más lejos que un simple caso clínico"

(18). Es esta capacidad de desborde lo que signa la cualidad barroca

de un delirio informado y transgresor, vinculada estrechamente a la

práctica literaria de Eltit y su posmodernidad. La escenificación

lingüística del delirio de un esquizofrénico en

los márgenes de la sociedad chilena, revela una realidad que

en palabras de Frederic Jameson no puede desconocerse: los bordes

de lo real, de la necesidad, o lo que Eltit denomina la precariedad,

apuntando a la incertidumbre, la inestabilidad y provisionalidad de

las verdades y los sujetos (Williams, 1995: 74).

La fragmentación absoluta del sujeto que toma del pasado y

del presente pedazos heterogéneos de saber e información,

se combina con lo oral, los medios de comunicación y la producción

escrita en una especie de collage. El Padre Mío pone de manifiesto

la crisis cultural y social que atraviesa la sociedad posmoderna y

las especificidades que esta condición adquiere en la periferia.

(5) Eltit concibe al sujeto latinoamericano

en alto riesgo, un sujeto amenazado por un crónico estado de

pobreza, marcado por las colonizaciones y dependencias (Ortega, 1990:

233).

El desnudamiento y las gesticulaciones marcan un monólogo

"trágico y burlesco" que nombra el poder hasta la

sinrazón, a través de la angustia y "dolorosa prisa

de comunicar" su propia y verdadera historia, reiterada continua

y fugazmente en la circularidad. Foucault define el lenguaje de la

locura como el de la razón, pero envuelta en la imagen, limitada

al espacio de la apariencia que la imagen define, formando, fuera

de la totalidad de la imagen y de la universalidad del discurso, una

organización abusiva, singular e insistente. El lenguaje es

la primera y última estructura de la locura, su forma constitutiva.

En él se basan todos los ciclos en los cuales la locura articula

su naturaleza. Como consecuencia, el discurso delirante revela una

pasión desprovista de todos sus límites para afirmarse

y adherirse a la imagen que lo libera (Foucault, 1965: 95 y 100).

El discurso de la locura puede entenderse como otra zona de la negatividad

posmoderna que muestra el decaimiento de los ideales de la razón

absoluta y la crisis por la que atraviesa la cultura latinoamericana,

como lo ha demostrado Richard (1993: 79).

El discurso delirante es irrefutable y, por lo tanto, no acepta ni

concibe la duda frente a una verdad incuestionable. Las tres hablas

de El Padre Mío convierten la autorreferencialidad en

realidad exclusiva y única, cuyos contenidos se reciclan a

través de residuos culturales provenientes de titulares de

periódicos, nombres de jugadores de fútbol, cantantes

de tango, figuras políticas, fragmentos informativos y noticiosos

que la memoria esquizoide devuelve como jirones en desorden. Conforman

un collage a base de retazos y sobras de un orden trastocado, cuyos

sentidos se pluralizan fragmentaria y espectacularmente. A modo de

espejo cóncavo este sujeto, como otros rostros marginales del

mundo de Eltit, pone en duda las evidencias, las diferenciaciones

y los roles supuestos, como los modos aceptados de la representación

(Ortega, 1993: 80). La sicosis, el delirio de persecución y

las identidades fluctuantes bosquejan un sujeto atrapado en la circularidad

de formas lingüísticas que lo sitúan como centro

y margen simultáneamente de un mundo móvil. La deslegitimización

de un saber y verdad absoluta se realiza mediante la desestabilización

permanente del sentido y la imposibilidad de fijar significaciones

(Richard, 1989: 43). Es precisamente en el discurso delirante donde

Foucault sitúa la verdad última de la locura, al ser

ésta el principio organizador de la forma y de todas sus manifestaciones

corporales y espirituales (1965: 97). Los quiebres lingüísticos

sucesivos y reiterativos constituyen una especie de nueva elegía

del padre desposeído, quien delirante se asume en diversas

máscaras públicas y prestigiosas, simulándose

en otros hasta el vaciamiento:

"Si yo hubiera ejercido mi trabajo desde el

tiempo que estoy planeado con los entrenamientos, yo habría

desarrollado mi físico, sería un hombre perfeccionado:

un facultativo, un hombre de ciencia. Mi ayudante fue elegido el

señor Eduardo Frei." (39).

Atraída, entrampada por la fuerza de su voz, Eltit la recoge

y transcribe fidedignamente. Como acertadamenta ha observado Malverde,

Eltit pacta con el habla y se convierte en la hija cómplice

del padre desprovisto y abandonado, y por lo tanto, igualado a ella

en la territorialización del poder (Malverde, 1993: 160). En

este sentido, el texto continúa la preocupación de Eltit

con lo femenino y su posibilidad como nuevo punto de origen simbólico

y liberador. El sujeto masculino (el padre) se verbaliza y textualiza

mediante el re-conocimiento de la hija, portadora del habla residual,

por su propia diferencia señalada en su no-lugar en los códigos

normativos. Lo femenino en Eltit es un contradiscurso como ha afirmado

Ortega, que se materializa en la transgresión de códigos

estéticos y morales al textualizar imaginarios bien reprimidos

o desplazados culturalmente (Ortega, 1993: 76 y 91). La hija libera

el delirio del padre de sus referentes clínicos a través

del "juego literario" entre delirio, realidad e imaginación,

contribuyendo a que el discurso se constituya en signo de una experiencia

marcada por la exclusión (Malverde, 1993:160). El discurso

delirante afirma la verdad del inconsciente, verdad que rompe las

reglas del buen sentido, de la buena conciencia, de la lógica

y de la moral (Consoli, 1979: 65).

El padre ha sido despojado de su autoridad patriarcal por el poder

autoritario que lo ha reducido al torrente silábico como único

signo de autoafirmación vital. Su discurso muestra "la

erosión de la masculinidad como arquetipo de la representación",

la cual aparece sustituida por una cultura femeninizada (Richard,

1989: 67 y 1993: 41). La hija se compromete en un pacto discursivo

con el relato paternal al percibir la urgencia de que su voz se escuche

y no se diluya.

Las identidades, lugares y acontecimientos que el discurso del padre

va nombrando aparecen estallados, intercambiables y consumibles, traspasados

por el discurso económico y dictatorial, por la ilegalidad

y la corrupción:

"[...] porque el Padre Mío subsiste

de ingresos ilegales bancarios de concesiones y de solicitud personal

de la Administración. [...] El da las órdenes generales

de las Fuerzas Armadas aquí en el país. [...] El Pisa-Huevo

que había en la Quinta Bella me conoce desde hace muchos

años, me llevó a la propiedad de don Omar, que tiene

una industria cerca de Pedro Donoso, me estuve ganando ocho, quince,

dieciséis millones de pesos cuando salí de ahí."

(49 y 50).

La ruptura sintáctica coincide con la ausencia de un sentido

único y totalizante que abarque todos los discursos y todos

los planos de lo real. En el corte/vacío que ha quedado en

el habla esquizofrénica, se inscriben las jerarquías,

desigualdades sociales y culturales de la violencia y terror que recorre

todo un sistema social (Brito, 1990: 172). Entre los rasgos posmodernos

aparece el valor incierto de los sujetos como mercancías o

como "productos comerciales" dentro de una sociedad de consumo

de relaciones alienadas (Williams, 1995: 74). En esta cultura la marginalidad

representa un espacio y fuerza de resistencia a partir del cual se

originan formas de significación que transgreden los discursos

establecidos y tienen el potencial de "reventar el sistema"

(Piña, 1983: 40).

Este texto, al igual que otros de Eltit, señala el desvarío

y las relaciones de poder como parte integral de la cotidianidad.

La ruptura se manifiesta como subversión del discurso del poder,

llevando la experiencia del margen al centro de la indagación

estructural y semántica. Son estas expresiones de resistencia

las que poseen un carácter transformador y transgresor del

orden social y de la linealidad causal del relato tradicional. El

lenguaje desorganizado e irracional del esquizofrénico encuentra

paralelos en la modalidad estética de Eltit, en su reiteración

de la fragmentación, las proyecciones concéntricas y

la mutiplicidad sin dirección de una memoria trizada por la

mixtura y revoltura de signos (García-Corales, 1992: 202 y

218). Sobre este aspecto, Richard ha teorizado haciendo hincapié

en la exacerbación translineal de la posmodernidad latinoamericana

contenida en su "multitemporalidad abigarrada de referencias

disconexas y memorias segmentadas", por su condición periférica,

subordinada e imitativa (Richard, 1994: 217). Estos rasgos son parte

del repertorio marginal de Eltit y convierten su escritura en un radical

cuestionamiento de los sistemas de poder y sus formas de representación

del sujeto y el sentido. El Padre Mío reitera la fragmentación

de la memoria y la pérdida de sentidos comunitarios y colectivos

de cohesión. Sólo quedan significantes dispares y momificados

tras la territorialización de un poder que ha fracturado tanto

la identidad como los arquetipos representacionales de la nación.

Bibliografía

Brito, 1990 Brito, Eugenia, Campos Minados. (Literatura

Post-Golpe en Chile), Santiago: Cuarto Propio, 1990.

Consoli, 1979 Consoli, Silla, "Le Récit

du Psychotique," en Folle vérité. Vérité

et vraisemblance du texte psychotique, ed. Jean-Michel Ribettes, Paris:

…ditions du Seuil, 1979: 36-76.

Eltit, 1989 Eltit, Diamela, El Padre Mío, Santiago:

Francisco Zegers Editor, 1989.

Eltit, Diamela, "On Literary Creation,"

en The Novel in the Americas, ed. Raymond L. Williams, Boulder: The

University of Colorado Press, 1992:143-150.

Foucault, 1965 Foucault, Michel, Madness and Civilization.

A History of Insanity in the Age of Reason, trad. Richard Howard,

New York: Pantheon Books, 1965.

García-Corales, 1992 García-Corales, Guillermo, Crítica

Cultural: Relaciones de poder y carnavalización en la novela

chilena contemporánea, Ann Arbor: UMI, 1992.

García-Corales, Guillermo,"Entrevista

con Diamela Eltit: Una reflexión sobre su literatura y el momento

político-cultural chileno," Revista de Estudios Colombianos,

9 (1990): 71-76

Gide, 1930 Gide, André, "La Séquestrée de

Poitiers," en Ne Jugez Pas. France: Gallimard. 1930 : 199-266.

Malverde, 1993 Malverde, Ivette, "Esquizofrenia y literatura:

la obsesión discursiva en El Padre Mío de Diamela Eltit,"

en Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela

Eltit, ed. Juan Carlos Lértora, Santiago: Cuarto Propio, 1993:

155-166.

Ortega, 1990 Ortega, Julio, "Resistencia y sujeto

femenino: entrevista con Diamela Eltit", La Torre 4, 14 (1990)

: 229-241.

"Diamela Eltit y el imaginario de la virtualidad,"

en Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela

Eltit, ed. Juan Carlos Lértora, Santiago: Cuarto Propio, 1993:

53-8.

Piña, 1983 Piña, Juan Andrés,

"Los rostros de la marginalidad", APSI 131. (1983): 40-41

Richard, 1989 Richard, Nelly, La estratificación de los márgenes.

Sobre arte, cultura y políticas, Santiago: Francisco Zegers

Editor, 1989.

Richard, Nelly, Masculino/Femenino. Prácticas

de la diferencia y la cultura democrática, Santiago: Francisco

Zegers Ed.,1993.

Richard, Nelly, "Latinoamérica y la posmodernidad",

en Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la

nueva teoría cultural, eds. Hermann Herlinghaus y Monika Walter,

Berlín: Editorial Langer Verlag, 1994: 210-222.

Richard, Nelly,"Chile, Women and Dissidence",

en Beyond the Fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America,

ed. Gerardo Mosquera, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996: 137-144.

Richard, Nelly, "Women's Art Practices and the

Critique of Signs", en Beyond the Fantastic.Comtemporary Art

Criticism from Latin America, 1996: 145-151.

Richard, Nelly, "Postmodern Decentrednesses and

Cultural Periphery: The Disalignments and Realignments of Cultural

Power", en Beyond the Fantastic. Contemporary Art Criticism from

Latin America, 1996: 152-269.

Santos, 1992 Santos, Susana, "Diamela Eltit:

una ruptura ejemplar", Feminaria Literaria II, 3, 7. (1992):

7-9.

Sarduy, 1987 Sarduy, Severo, Ensayos Generales sobre

el Barroco, México: Fondo de Cultura Económica, 1987.

Sarduy, Severo, "El Barroco y el Neobarroco",

en América Latina en su Literatura, ed. César Fernández

Moreno, México: Siglo Veintiuno Editores, 1990: 167-184.

Valdés, 1996 Valdés, Adriana, "Mujeres

y culturas en América", en Composición de lugar.

Escritos sobre cultura, Santiago: Editorial Universitaria, 1996: 243-272.

West, 1993 West, Cornel, Prophetic Reflections. Notes

on Race and Power in America, Vol. II. Maine: Common Courage Press,

1993.

Williams, 1995 Williams, Raymond, The Postmodern Novel

in Latin America, New York: St. Martin Press,

1995.

NOTAS

(1) Una primera versión de este trabajo fue presentada en

la Conferencia Anual de la Midwest Language Association en Minneapolis,

Minnesota el 7 de noviembre de 1996.

(2) Este proceso de desnacionalización al que se refiere Santos

se desarrolla mediante la implementación de una economía

de mercado basada en la rápida privatización de los

recursos y las empresas nacionales. Dicho proceso continuará

acelerándose a través de un sistema económico

que privilegia la libre inversión y la atracción de

capitales extranjeros en detrimento de los derechos laborales y sociales.

(3) De especial interés es la coincidencia que se observa

en la noción de Barroco utilizada por Eltit en la Presentación

al Padre Mío y la teorización que del estilo y género

realiza Severo Sarduy en sus Ensayos Generales del Barroco y Neobarroco,

en su ensayo "El Barroco y el NeoBarroco". Sus categorías

sobre la artificialización, la simulación y la impostura

como características de la teatralización barroca y

su travestismo son análogas a las que maneja Eltit. Consultar

particularmente las págs. 60, 68, 69 y 102 del libro y las

págs. 168-169 del artículo.

(4) Estos antecedentes los obtuve en una entrevista con Diamela Eltit

en Santiago en enero de 1996. El texto de Gide es significativo y

está estrechamente vinculado al de Eltit, pues en ambos la

función del escritor es posibilitar otro sentido a la existencia

y situación del recluso/desposeído. Su discurso se plantea

de forma oposicional al discurso legal y al médico.

(5) El libro de Cornel West Prophetic Reflections: Notes on Race

and Power in America (1993) analiza la dimensión social y política

que adquiere la posmodernidad en las sociedades periféricas

y los puntos en común que tiene con la situación de

las minorías de los Estados Unidos

* * * ***** * * *

*Bernardita

Llanos Mardones, es profesora

Asociada de Literatura Latinoamericana y Estudios de la Mujer en Denison

University en el estado de Ohio. Ha publicado una serie de artículos

en el área de literatura latinoamericana colonial y contemporánea

con énfasis en la diferencia de género y la constitución

de identidades marginales. Entre sus recientes ensayos se encuentran

"El ensayo y la mujer pública: Rosario Castellanos como

intelectual,", "Franciscan Utopia and Mestizo Discourse

in New Spain", "Tradición e historia en la narrativa

femenina en Chile: Petit y Valdivieso frente a la Quintrala"

y "Autobiografía y escritura conventual femenina en la

colonia."

*Bernardita

Llanos Mardones, es profesora

Asociada de Literatura Latinoamericana y Estudios de la Mujer en Denison

University en el estado de Ohio. Ha publicado una serie de artículos

en el área de literatura latinoamericana colonial y contemporánea

con énfasis en la diferencia de género y la constitución

de identidades marginales. Entre sus recientes ensayos se encuentran

"El ensayo y la mujer pública: Rosario Castellanos como

intelectual,", "Franciscan Utopia and Mestizo Discourse

in New Spain", "Tradición e historia en la narrativa

femenina en Chile: Petit y Valdivieso frente a la Quintrala"

y "Autobiografía y escritura conventual femenina en la

colonia."

También ha publicado

un libro titulado (Re)descubrimiento y (Re)conquista de América

en la ilustración española (1994), donde discute la

mitificación de América dentro del discurso imperial

español.

Actualmente trabaja en su próximo libro dedicado a la novela

chilena femenina titulado Gendering Nature and Nation: The Narratives

of Marta Brunet and María Luisa Bombal.