Proyecto

Patrimonio - 2006 | index | Diamela

Eltit | Nicolás Poblete Pardo | Autores |

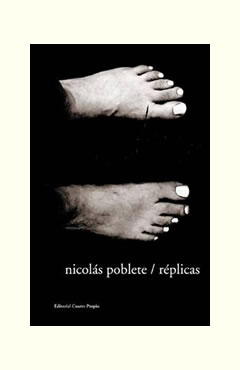

"Replicas"

de Nicolás Poblete

"VA

A TEMBLAR"

Diamela

Eltit

Habría que pensar cómo

o, quizás, en cuánto los gestos literarios pueden inscribirse en

el derrotero siempre incierto que marca este presente ultra capitalista. Un presente

políticamente debilitado para favorecer la espectacularización de

lo que entendemos por realidad. Así es. Una forma discursiva que rasa y

arrasa los dilemas hasta conseguir instalar un estado "de lo mismo",

inscrito bajo la forma saturante de la mera impresión. Se trata, claro,

de un acucioso programa político fundado en  el

deseo de renunciar a cualquier revisión crítica para favorecer así

el flujo permanente del objeto y de la deshistoria que necesita el objeto para

instalar su veloz e incesante recambio.

el

deseo de renunciar a cualquier revisión crítica para favorecer así

el flujo permanente del objeto y de la deshistoria que necesita el objeto para

instalar su veloz e incesante recambio.

En ese sentido la pregunta más

pertinente en relación a la circulación literaria -en este particular

contexto chileno- radica en cómo manejar la noción de tradición

literaria para pensar, precisamente, los movimientos de la escritura en relación

con los formatos que la posibilitan.

Porque pienso que las producciones

literarias forman parte de una comunidad o de un mapa textual o de un territorio

material de la letra. Más aún, me atrevo a aventurar que la literatura

puede formularse, en gran medida, como un amplio y sostenido diálogo histórico

-desde la tensión, la intención o la cercanía- entre prácticas

literarias que se emplazan y se amplían. Digo, se emplazan y se amplían

mediante un conjunto de técnicas en las que no se renuncia al jirón,

al fragmento e incluso la reescritura de la escritura, tal como lo hiciera de

manera magistral James Joyce y su crucial Ulises o, para citar un trabajo local,

la reescritura irónica y política de Don Juan Tenorio en la novela

María Rosa, Flor de Quillén, publicada en 1927 por la brillante

escritora Marta Brunet.

En definitiva, lo que quiero señalar es

que las producciones literarias están implicadas unas con otras, de manera

consciente o inconsciente, puesto que la letra que las organiza procede de un

campo cultural pleno de materiales disponibles para ser repensados y recorridos

una y otra vez.

Me propongo ahora leer la novela Réplicas de

Nicolás Poblete (Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2004) a partir

de algunos de los sentidos que el texto va emitiendo, en la medida que su propuesta,

me parece, renuncia a la linealidad argumental, la dificulta, la pospone, la enmascara,

para privilegiar, en cambio, la multiplicidad de escenas, los gestos inconclusos

de los personajes, ciertos hilos culturales preponderantes y reconocibles en el

interior de la historia social. La novela se cursa desde la letra como goce y

construcción, apelando a una estructura narrativa temblorosa, que se vuelve

simétrica con su título, los temblores amenazantes una vez que se

hubo de producir el devastador terremoto.

La noción de réplica,

entonces, transita por un doble carril de sentido. Por una parte alude a los movimientos

telúricos -la protesta majestuosa de la naturaleza, el desorden en el interior

de su programa y las réplicas que se producen violentas y sistemáticas

para reordenar- pero también puede ser entendida como el derecho legítimo

y hasta jurídico de responder: el derecho a réplica. Quiero decir,

la elaboración de una respuesta.

Pero, la respuesta-réplica

requiere de un antecedente, de la misma manera que la réplica telúrica

mantiene una correlación con el terremoto. Entonces, habría que

pensar qué es lo replicado, cuál es ese primer discurso eludido

que requiere ser acotado. ¿Qué replica la novela?, me pregunto.

Una

primera imagen posible, una entre otras, podría estar ligada con el niño-monstruo,

el macroencefálico de Réplicas, ese niño monstruo

que ya ha transitado la narrativa chilena con una persistencia sorprendente, luego

que emergiera bajo la forma del doloroso alado niño de Alsino de

Pedro Prado, para ser intensificado en Patas de Perro de Carlos Droguett

en la figura de Bobi, mitad niño, mitad perro y más adelante en

la forma de Boy el infante que va a ser confinado al jardín de los monstruos,

en El Obsceno Pájaro de la Noche de José Donoso.

El

niño- monstruo en la novela chilena, en tanto forma disidente, en tanto

crisis de un programa biológico, como ostensible diferencia, atraviesa

la biología para convertirse en un agitado referente simbólico que

demarca una otredad y, precisamente, al establecerse como otro, pone en evidencia

el funcionamiento de las instituciones: la violencia ejercida para conseguir lo

homogéneo a partir de un peligroso autoritarismo. Un autoritarismo que

busca la aniquilación de aquello considerado como transgresivo.

De

esta manera, Carlos, el monstruo que deambula por este texto, replica a los otros

niños ya textualizados narrativamente en el escenario literario chileno,

para volver a formularse, en esta novela, entre las tecnologías en las

que transcurre su mal y su diferencia.

Carlos, el niño, es producto

de la madre, Ana. Existe entre ellos la misma intensa relación en las que

se organiza el terremoto y la réplica. Completamente imbricados en una

idéntica matriz de construcción, oscilan entre el pacto y la negación,

entre el afecto y la agresión.

Ana, la madre, escribe. Pero dispone

de una doble memoria, por una parte, la propia y por otra, la que le permite la

computadora. La producción tecnológica se utiliza como estrategia

para desplegar en ella, sobre ella, a su través, la técnica narrativa.

La novela se escribe en la computadora, sede de la letra, y, a la vez, la computadora

en tanto dispositivo es tematizada integrándose así a la ficción.

De esa manera la computadora misma se vuelve matriz primordial del campo narrativo.

El

archivo, los archivos, sucesivamente invocados por la madre, dan cuenta de los

pliegues y repliegues de la mente de Ana, que dispone de ellos para precisamente

dar curso a su texto. Un texto complejo que se encapsula en el archivo para consignar

la existencia ineludible y quizás peligrosa del archivo mismo. Una función

que actúa como activación o desactivación del relato, quiero

decir, los archivos permiten que el texto se extienda o bien se repliegue para

interrumpir el flujo argumental y se desencadene en su interior la cifra. Pero

Ana también borra, deshace, despilfarra la letra, desdeña su propia

subjetividad, la escribe pero no la guarda, inmersa en el juego narrativo que

se propone.

La computadora se establece como un ritual en el que se cursan

distintas escrituras. Ana, poseída por el afán ritualista que la

recorre, se fuga e medio camino entre la creencia y el escepticismo hacia al espacio

de la magia, busca en la adivina, la lectora de signos, la pócima que la

va a redimir de la angustia y de la herida.

Sin embargo, la atmósfera

de la novela está plagada de signos alarmantes que la enmarcan: la incesante

cita a los territorios sedes de los terremotos históricos chilenos, Chillán,

Osorno. Estos espacios ingresan en la novela para introducir marcas desestabilizadoras

e indicar que el ambiente tenso que rodea a los personajes podría estallar,

convulsionarse en su interior debido a las pulsiones que los recorren y que están

inscritas en su naturaleza humana donde se incuba la vocación por la destrucción.

Una destrucción dictada por la naturaleza y que es delegada en la presencia

numerosa y dispersa de animales que vagan o se yerguen como signos que alteran

y perturban el pacto cultural: El cuervo, pájaro de la noche y la depredación,

el zorzal, las ratas, el puma, el huemul, el pudú, las polillas, la araña,

los murciélagos o la domesticidad siempre ambigua de gatos y perros.

Los

animales están allí como dobles o como sombras que ponen en jaque

precisamente los límites de los humano. O bien llegan hasta la novela para

señalar que lo humano se construye desde la represión, precisamente,

de lo animal que lo constituye, lo que Freud denominó el "ello",

la zona más arcaica y pre cultural que nos habita.

Sin nombrar

el dilema entre naturaleza y cultura, la novela cita esta problemática

al diseminar los materiales y permitir que floten en el texto, que sean ellos

mismos los que operen su colisión. "Va a temblar" señala

el texto, mientras se esparcen por su superficie una cantidad considerable de

vidrios rotos, de fragmentos punzantes y abiertamente peligrosos que podrían

desencadenar la sangre, abrir una consistente herida.

No obstante las réplicas

-y esto resulta crucial- pueden ser adjudicadas a una matriz escamoteada y que,

sin embargo, también esparce sus signos, como es el nudo político

que la novela indica. Detrás, debajo o bien como soporte territorial, se

extiende el golpe de estado chileno a la manera de un terremoto que ya ha invadido

la totalidad de la geografía nacional, afectando con su sismo histórico

a los cuerpos y sus devenires sociales, generando en ellos -en los personajes-

una crisis de proporciones en sus transcursos. En tanto efectos sociales, nudos

de violencia, escribidores de una historia imposible de resolverse, parecen destinados

a perpetuarse en, al menos, dos condiciones que la novela indica: "hay toque

de queda" y desde allí, pensar en cuánto y hasta dónde

el toque de queda es interpuesto en el orden imperativo de las emociones, para

llegar a la afirmación definitiva que cierra y clausura la novela "te

repito que todo es inútil".