Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnet | Autores |

Entrevista a la poeta Melissa Sauma Vaca

“Cuando leemos o escribimos poesía, podemos observar qué nos conmueve,

qué fibras sutiles moviliza cada verso”

Por Ernesto González Barnert

Tweet .. . . . . . . .. .. .. ..

Hoy tenemos el placer de conversar con la poeta, fotógrafa y profesora de yoga Melissa Sauma Vaca, una creadora cuyo trabajo explora el arte de habitar el mundo a través de las palabras, las imágenes y la introspección. Nacida en Santa Cruz, Bolivia, en 1987, Melissa ha tejido su camino entre diferentes disciplinas artísticas, desde la poesía hasta la fotografía, pasando por el yoga y la astrología. Su obra refleja una profunda conexión con la naturaleza, los viajes interiores y los hallazgos cotidianos, y en ella se percibe una búsqueda constante por transformar lo ordinario en algo profundamente significativo.

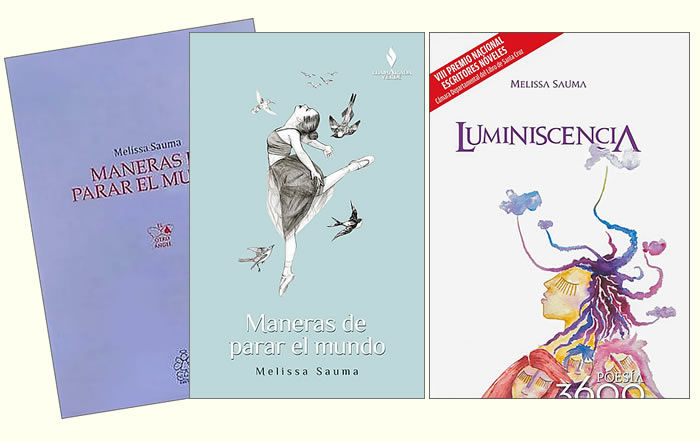

Con dos libros de poesía publicados, Luminiscencia (2017) y Maneras de parar el mundo (2021), Melissa ha sido reconocida por su capacidad para explorar la belleza en lo efímero y lo fugaz, invitándonos a reflexionar sobre el tiempo, la percepción y la creatividad. Su poesía no solo se nutre de su visión artística, sino también de su experiencia como docente y su participación activa en el Taller de Poesía Llamarada Verde, un espacio que ha sido fundamental en su desarrollo literario.

En esta entrevista, Melissa nos comparte su visión sobre la poesía, la creatividad, y su perspectiva sobre la escena literaria en Santa Cruz, Bolivia. A través de sus respuestas, descubrimos la manera en que la escritura y la poesía se entrelazan con sus otras pasiones, como la fotografía y el yoga, y cómo estas disciplinas contribuyen a su visión única del arte y la vida.

Acompáñanos en este diálogo sobre poesía, creatividad y el poder transformador de las palabras.

—Tu poesía explora profundamente el vínculo con la naturaleza y las vivencias cotidianas. ¿Cómo influye la observación de pequeñas maravillas como hojas, plumas y piedras en tu proceso creativo?

—La contemplación de la naturaleza me conecta de forma directa con la poesía; quizás por eso es uno de los temas principales en mi escritura. En esos instantes de observación y apreciación, percibo un lenguaje y un mensaje que me conmueven y cuyo sentido puedo intuir, aunque va más allá de lo racional.Por ejemplo, una mañana me pregunté: “¿Cómo se siente la inspiración?, ¿qué es eso que llamamos inspiración?”. Esa misma noche entró un ave en la sala, desde el balcón. Se detuvo en una de las lámparas, nos miramos con curiosidad. Fue una gran sorpresa, un encuentro hermoso. Al irse, dejó caer una pluma sobre mi escritorio. Entendí que aquello era una metáfora de la inspiración y sentí el impulso de escribir un poema sobre esa experiencia. Gran parte de mis poemas han nacido en momentos así: cotidianos y extraordinarios.

—En tus escritos se percibe una constante búsqueda de lo intangible, como la conexión con el mundo interior. ¿Cómo defines esa relación entre la poesía y la introspección?

—Siento que la poesía es una vía de acceso directo a las capas más profundas del ser. Cuando leemos o escribimos poesía, podemos observar qué nos conmueve, qué fibras sutiles moviliza cada verso. La poesía accede a ámbitos de la memoria que quizás estaban bloqueados por la mente racional, por la costumbre de lo conocido o por construcciones sociales.Y va más allá, llegando a tocar estratos de memoria ancestral y colectiva. Así como el sonido de los tambores hace vibrar el cuerpo, la poesía enciende regiones del alma que quizás estaban dormidas; ilumina rincones que otros lenguajes no alcanzan.

—Tus libros, Luminiscencia y Maneras de parar el mundo, abordan temas de transformación y percepción del entorno. ¿Qué significan estos conceptos para ti y cómo los exploras en tu poesía?

—En la observación del entorno —especialmente de la naturaleza— percibo esa transformación constante: la danza entre las energías creativa, conservadora y destructiva, descrita de forma tan poética en la filosofía hindú.La luz transfigura los paisajes a cada instante; el cielo se reinventa continuamente. Incluso lo que parece más estático está en perpetuo movimiento —vivo y, por tanto, muriendo—.

Y al mismo tiempo, tras este flujo incesante, intuyo algo que permanece inmutable. Esa dualidad entre lo efímero y lo eterno, entre lo que cambia y lo que sostiene el cambio, es un territorio que mi poesía busca explorar.

—Como docente de yoga, ¿en qué medida la filosofía y práctica del yoga influencian tu visión sobre la poesía y la escritura? ¿Hay alguna conexión específica entre estas disciplinas en tu trabajo creativo?

—Entre todos los aportes del yoga a mi vida, hay uno que ha transformado profundamente mi aproximación a la escritura: la práctica de actuar con amor y entrega, haciendo lo mejor posible sin aferrarme al resultado. Esto es algo que tengo muy presente cuando escribo —y en todo lo que hago—.Y aunque no siempre es tan fácil llevarlo a la práctica, la poesía es para mí un espacio donde esta intención florece con mayor pureza. Cuando escribo, no pienso en el destino del texto —su publicación, su recepción o cualquier otra expectativa—. Simplemente me entrego al acto creativo, ofreciendo en cada palabra lo más auténtico que habita en mí en ese instante.

—La fotografía es otra de tus pasiones. ¿Qué papel juega la imagen visual en tu poesía y cómo se complementan la fotografía y la palabra en tu expresión artística?

—La imagen y la palabra dialogan en todo texto, y en la poesía este vínculo es esencial. Nombrar lo que vemos —o lo que imaginamos— es parte fundamental del proceso creativo; a su vez, la palabras evocan imágenes, construyen escenarios, crean mundos. Como en la anécdota que compartí antes, muchos de mis poemas nacieron de una imagen: vista en el exterior, o proyectada en la pantalla de mi mente.Y algo que agradezco a la fotografía es que me ha enseñado a mirar con atención, a apreciar cada detalle y a comprender el poder de la imagen en el mecanismo de la memoria, en el funcionamiento de la mente y de lo que creamos. Esa mirada casi contemplativa que alimenta mi escritura es también creativa: tanto la poesía como la fotografía pueden ser formas de guardar instantes, de revelar lo invisible que habita en lo visible y también, de revelar en la realidad lo que antes estaba en lo invisible.

—Tu participación en el Taller de Poesía Llamarada Verde ha sido importante en tu trayectoria. ¿Qué has aprendido de este espacio colaborativo y cómo ha impactado tu forma de escribir?

—Llamarada Verde ha sido un inmenso regalo en mi camino poético —un espacio al que guardo profunda gratitud y cariño, sentimientos que crecen con cada encuentro—. Allí comprendí la potencia de lo colectivo: aunque la escritura nace en la intimidad, es al compartirla cuando la poesía revela nuevos significados, se transforma y se enriquece.Ha sido un privilegio presenciar el proceso creativo de los libros de mis compañeros, escuchar las primeras versiones de sus textos, aportar ideas y recibir las suyas —ya fuera una referencia literaria, una palabra precisa o una mirada distinta—. Ese acompañamiento a lo largo de los años es una de las mayores alegrías que me ha dado la poesía.

—La escritura como una forma de detener el tiempo y reflexionar es algo recurrente en tu obra. ¿Qué significa para ti la noción de “parar el mundo” y cómo se traduce en tu proceso poético?

—No podría definir con precisión qué es “parar el mundo”, no es un concepto delimitado, sino más bien una sensación de que el tiempo se elastiza o un estado en el que conecto con algo nuevo, incluso desconocido.Quizás la forma más cercana de describirlo sería decir que es un estado de vacío, como cuando la danza, la escritura o la lectura me transportan a un lugar sin márgenes. Me gusta imaginar que cada persona, al leer el libro, encontrará su propia sensación y manera de parar el mundo.

—Tus textos abordan el viaje, tanto físico como emocional. ¿Cómo entendemos, desde tu perspectiva, el concepto de viaje dentro de la poesía y qué importancia tiene en tu obra?

—Es cierto, no lo había pensado así al escribirlo, pero cuando completé Maneras de parar el mundo, me di cuenta de que el viaje era un hilo invisible que conectaba todo el libro. No sólo el viaje como desplazamiento físico a lugares distintos —que tanto amo—, sino también el viaje que hay en esos movimientos íntimos, sutiles, donde algo nace, se expande, muere o se regenera.Está ligado a lo que mencionaba antes sobre la transformación y el cambio permanente: cada viaje, sea exterior o interior, es un ciclo que se revela en el poema, y cada poema es también un viaje.

—Tu pasión por la creatividad se refleja en muchas formas, desde la poesía hasta el collage botánico. ¿Cómo defines la creatividad y qué papel juega en la construcción de tu realidad personal y literaria?

—Esta pregunta me hizo recordar a un profesor de fotografía, Roberto Valcárcel, una de las personas más creativas que he conocido y una gran inspiración para mí. Él decía que “la realidad en realidad no existe: cada uno la construye” y que, lo que llamamos realidad, es sólo “la confabulación de un grupo de personas que se ponen de acuerdo en algo y lo llaman cultura”. La creatividad es entonces trascender esta confabulación; expandir el límite de lo que antes se había considerado posible. Y no por capricho, sino porque esta expansión trae beneficios para todos.Creo que la creatividad es un don innato de todo ser humano, es la capacidad de agregar algo nuevo a este mundo, en todos los ámbitos. Pienso que hay mucho valor —en cuanto a que es valioso y también a que requiere de valentía— en hacer las cosas de un modo nuevo. Cada vez que trasciendo un límite, o que voy más allá de lo conocido, estoy ejerciendo la creatividad; incluso si otras personas ya lo han hecho antes, es nuevo para mí y es valioso en mi experiencia. Es un camino que he recorrido y que ha revelado una parte de mí.

Y ese camino individual tiene un eco en el colectivo: un nuevo punto de vista puede transformarse en soluciones a temas concretos, puede inspirar a otros. Es como ir abriendo vías de posibilidades que, en cuanto una persona las realiza, se habilitan para todos. Posibles maneras de hacer avanzar el mundo.

—Desde tu experiencia como poeta en Santa Cruz, ¿cómo percibes el panorama actual de la poesía en la región? ¿Qué crees que caracteriza la poesía cruceña y cómo ha evolucionado en los últimos años?

—Actualmente percibo que los espacios de creación y difusión de poesía se han multiplicado en Santa Cruz, generando una comunidad que se nutre y crece al compartir.Festivales como la Semana Internacional de la Poesía, el Festival de Poesía Joven Jauría de Palabras o el Encuentro Internacional de Poesía en la Ciudad de los Anillos; lecturas en la Plazuela Callejas o la Casa Melchor Pinto, entre muchas otras iniciativas, son espacios muy valiosos para escucharnos, para seguir creciendo y mantener vivo el fuego compartido del amor por la palabra.

Hace unos años, la poesía cruceña rara vez trascendía la región, quizá encasillada en un estereotipo costumbrista. Esto ha cambiado, dando paso a voces nuevas, así como a la recuperación de voces que estaban en el olvido. Me entusiasma mucho presenciar este momento en la poesía cruceña y participar de él. Estar aquí y en este tiempo, para vivirlo y celebrarlo.

—En cuanto a la literatura boliviana, ¿cuáles son tus diez libros de poesía o narrativa que consideras imprescindibles y por qué? ¿Hay algunos autores o autoras que consideres influyentes en tu propia obra?

—Ay, ¡qué pregunta tan compleja! O.o jaja, prefiero evitar el término “imprescindibles”, porque hay en esa palabra una connotación de obligatoriedad, y una de las cosas que más amo de la poesía es la libertad.Puedo compartir, sí, algunos libros de autores bolivianos que guardo como tesoros, aquellos a los que vuelvo por puro placer: Tirinea de Jesús Urzagasti, Ítaca de Blanca Wiethüchter, Tierra fresca de su tumba de Giovanna Rivero, El paraguas de Manhattan de Eduardo Mitre, Illimani púrpura de Juan Pablo Piñeiro, las Obras Completas de Yolanda Bedregal, la Obra Poética de Matilde Casazola, Corazones de terca escama de Vilma Tapia Anaya, El agua iluminada de Gabriel Chávez Casazola, Las hojas de la madera de Gustavo Cárdenas, Soy dios de Paola Senseve y Los afectos de Rodrigo Hasbún.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnet | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entrevista a la poeta Melissa Sauma Vaca, (Santa Cruz, Bolivia, en 1987).

“Cuando leemos o escribimos poesía, podemos observar qué nos conmueve, qué fibras sutiles moviliza cada verso”.

Por Ernesto González Barnert.