Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnert | Autores |

Entrevista a Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura de Cuba 2024

“Sin la presencia de la poesía, todo emprendimiento humano estará incompleto.”

Por Ernesto González Barnert

Tweet .. .. .. .. ..

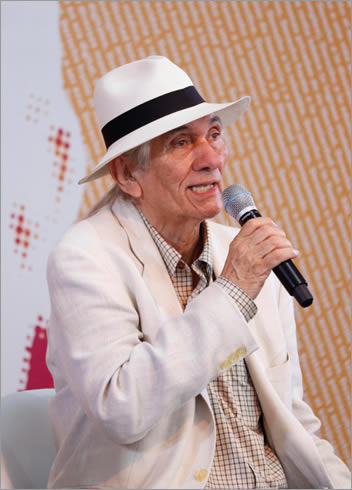

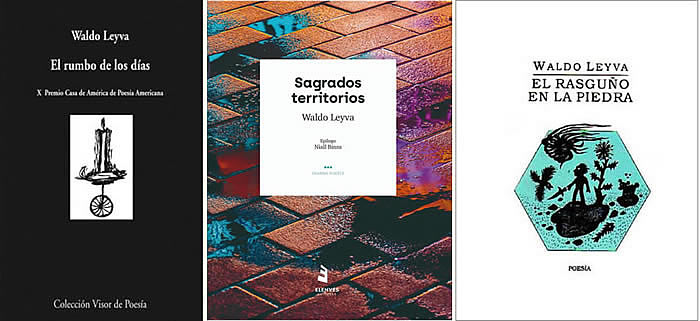

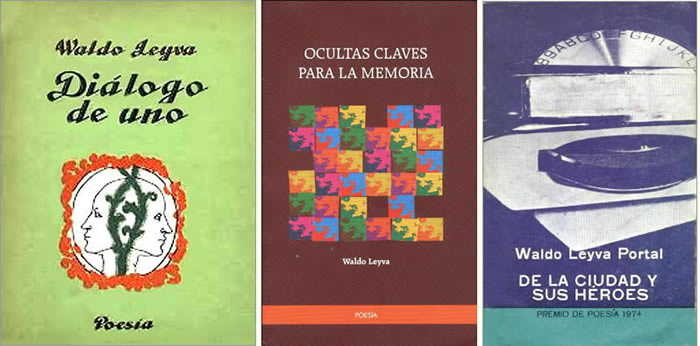

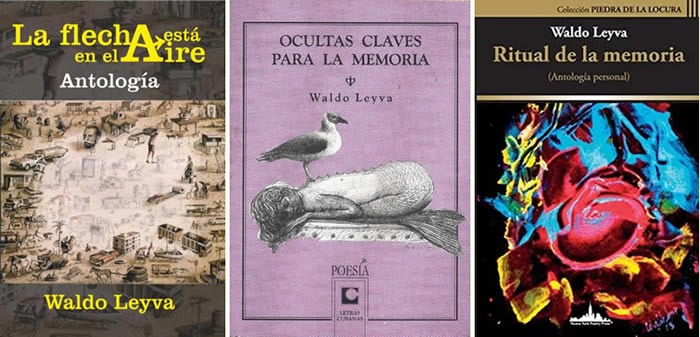

Waldo Leyva (Remates de Ariosa, 1943) es un escritor, periodista y poeta cubano cuya obra ha sido traducida al inglés, italiano, alemán, francés, griego, rumano, serbio. portugués y otras lenguas. A pesar de que su primer título salió en 1974, Leyva ya era uno de los poetas más conocidos en Cuba. Además de su faceta literaria, ejerció la docencia como profesor de Estética y Literatura Cubana e Hispanoamericana. Fue fundador y director de varias revistas, como Del Caribe y Letras Cubanas. Su obra ha sido ampliamente reconocida en Hispanoamérica y ha recibido prestigiosos premios como el X Premio Casa de América de Poesía Americana en 2010, por su poemario El rumbo de los días, y el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora en 2012, por su antología Cuando el cristal no reproduce el rostro.

A pesar de su modestia y su imagen de hombre sencillo y jovial, Waldo Leyva ha construido una destacada trayectoria como poeta, periodista, diplomático y promotor cultural. En 2024, recibió finalmente el Premio Nacional de Literatura de Cuba, un galardón que ha sido muy esperado por la crítica y el público. Tuve la suerte de conversar con él, oírlo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, Bolivia, en el marco del Festival de Poesía Ciudad de Los Anillos, donde se le hizo un merecido homenaje. Pero más allá del reconocimiento, ¿Quién es realmente Waldo Leyva? ¿Qué piensa sobre su obra, la poesía y su papel en la cultura? A continuación, responde algunas preguntas, el maestro, nos señala como diría Jorge Teillier, el comienzo del bosque.

—¿Esperabas el Premio Nacional de Literatura de tu país, que ha tenido tanta repercusión, tanto dentro como fuera de Cuba? ¿Cómo lo recibiste? Sabemos que has dicho que los premios llegan cuando tienen que llegar. ¿Qué piensas de esto? Y ¿sientes que tu obra es apreciada, tanto dentro de Cuba como internacionalmente?

—Querido Ernesto, efectivamente, los premios llegan cuando tienen que llegar. Y, como ya he repetido en otras ocasiones, no es saludable hacer de su búsqueda una tarea. La principal misión de un escritor es escribir, tratar de que su obra dialogue con su tiempo, su realidad, sus contemporáneos y consigo mismo. En ese diálogo se enriquecerá y le dará al autor la medida de cuán útil es su obra para los demás. El premio para mí fue una alegría muy particular, pero el mayor placer lo sentí cuando vi que amigos, personas no tan cercanas a mi o a la literatura, incluso hombres y mujeres desconocidos, me hacían saber su regocijo por el acontecimiento. Esto me permitió, no sin cierta sorpresa, saber lo apreciada que resulta mi poesía en Cuba e Iberoamérica, así como en otros ámbitos geográficos donde han sido traducidos mis poemas.—En cuanto a lo que te motiva a escribir, ¿qué cosas te han dejado de inspirar en los últimos tiempos? ¿Cómo respondes a ello a través de la poesía? Tú has afirmado que “nadie elige ser poeta, se es o no se es”. ¿Es la poesía, entonces, una necesidad de dialogar con la realidad y con uno mismo? ¿Consideras que es en la poesía donde lo esencial del ser humano encuentra su expresión?

—Desde luego, el paso de los años hace que haya temas, asuntos, que ayer te motivaron y hoy te resultan ajenos. por razones diversas. Sin embargo, puede ocurrir que memorias que creías superadas, vuelven y exigen ser revisitadas y uno revive entonces detalles que no tuvo en cuenta entonces. Yo pienso Ernesto, y esto lo he repetido muchas veces, que el poeta está escribiendo siempre un mismo poema. Puede variar el tomo de su voz, puede buscar nuevos modos de elaborar el texto, pero si estableció su identidad, el lector encontrará su respiración en cada estrofa, no importa qué modalidad emplee. Y si aceptamos eso, entonces el pasado, la fugacidad del presente y la memoria del porvenir siempre estarán presente en su obra.

Es en la poesía, Ernesto, donde lo esencial del ser humano puede expresarse, y es ella la que nos salva de perder la capacidad de sentir, de reflexionar, de dialogar con la realidad, con los demás y con nosotros mismos. Ser poeta es una virtud, pero también una gran responsabilidad. Uno no elige ser poeta, lo es y como tal establece un vínculo muy especial con su tiempo. Desde luego, ser poeta no te otorga una condición de privilegio social, yo pienso que más bien adquieres un alto compromiso al que no siempre resulta fácil responder. Compromiso con la propia creación. Tienes que encontrar tu propia voz, una voz que te identifique en el conjunto de voces que integran tu tradición lírica. Si no lo logras puedes repetir lo que otros han dicho mejor o peor que tú. Compromiso también con tu tiempo, del que debes dejar en tu obra una visión propia; visión en la que se reconozcan tus contemporáneos y tenga, al mismo tiempo, la capacidad de trascender a los lectores del futuro, no como arqueología sino como signos que les permita dialogar con los tiempos que vendrán. El compromiso mayor es con la verdad. En poesía está vedado mentir, el poeta ha de enfrentarse a la página en blanco desnudo, sin máscara, corriendo todos los riesgos. No me refiero a la verdad como concepto ético, que es, desde luego, esencial para el poema, pero que está a merced de las coordenadas de la historia; estoy hablando de esa autenticidad esencial, esa fidelidad sin reservas que es el fundamento de la poesía. Solo de esa entrega, unas veces placentera, otras dolorosa, nacen los versos que perduran.

—Sabemos que en tu obra conviven varias formas de escritura, como la décima y el verso libre. ¿Qué encuentras de lo mejor en cada una? ¿Y cómo ves la relación entre poesía y métrica, en un sentido amplio? ¿Piensas que la poesía no debe identificarse únicamente con la métrica, sino con la capacidad de capturar lo esencial?

—A mí me gusta decir que soy democrático a la hora de escribir, porque no discrimino ninguna de las diversas formas en que puede intentarse atrapar la poesía. Soy, lo que pudiera decirse, un poeta de amplio registro. Mira Ernesto, el verso o la estrofa no son más que medios de los que se vale el poeta para expresar eso que llamamos poesía. Desde luego, no son recursos ingenuos, usar uno u otro puede influir en el resultado final, pero parece algo estéril discutir si debe escribirse de esta o aquella forma. Cada poeta, según su dominio del idioma y de la gramática poética, se expresará en los metros que le sean más afines. La poesía no es un asunto particular del verso. Sabemos que ella habita en todas las formas de expresión artística y que es parte indispensable del más genuino y esencial sentimiento del ser humano, ese que le permite descubrir la belleza, sufrir con el dolor que provoca la ausencia, rendirse ante el estremecimiento de una mirada o un roce apenas. Hace poco hablaba con unos jóvenes poetas sobre estos asuntos, les ponía dos ejemplos de cómo puede sentirse la fuerza de la poesía en formas diversas de expresarla. El primero es una copla, con la que un pescador le responde a un amigo que ha venido a encontrarlo porque se ha enterado que anda deprimido. Al verlo tirando sus anzuelos desde el viejo bote donde yacen varias peces, el amigo le dice: “lo veo bien Don José, ha hecho una buena pesca, no se puede quejar”. Y el viejo trovador, atrapado en la soledad del mar, le responde:

Yo no tengo a quien quejarme

Sino solo a las estrellas

Y como viven tan altas

No pueden oír mis quejas.

A ti, poeta, no tengo que convencerte de que en esos cuatro versos está la más lacerante orfandad, la soledad más angustiosa. El otro ejemplo es de naturaleza distinta. En los años de la guerra de Vietnam, Nicolás Guillén pidió que La Gaceta, revista de los escritores y artistas cubanos, se dedicara a denunciar el horror de esa guerra. Se escribieron cuentos, ensayos de profundo calado denunciado la naturaleza inhumana de aquel conflicto que se le había impuesto al pueblo vietnamita, sin embargo, el texto que, en mi opinión, revelaba con mayor nitidez ese carácter genocida, fue un poema breve de Jesús Cos Causse, escrito en el más puro coloquialismo.

BREVE BIOGRAFÍA DE UN NIÑO VIETNAMITANació un día en una aldea

bajo un bombardeo

murió el mismo día

en la misma aldea

bajo el mismo bombardeo.

—Si miras hacia atrás, ¿hay libros en tu trayectoria que consideres menos logrados? ¿Por qué? ¿Y cómo gestionas esa idea de que cada libro es un “cuerpo vivo” que responde a circunstancias específicas, tanto personales como sociales?

—La obra de un poeta responde a un proceso en el que intervienen muchos factores. Los libros de juventud tienen el encanto que provoca creer que eres inmortal y que todo vale. Vistos en retrospectiva esas obras te parecen inacabadas, sientes que no están lo suficientemente logradas. No sé si tienes razón al pensar así. Sabemos que un poema se escribe bajo un estado de ánimo, marcado por circunstancias personales, sujeto a las coordenadas de la realidad, influido por los rumbos que en ese momento imperan en la creación poética. Luego, cuando dejas de ser el autor y te enfrentas a él como lector, las respuestas son otras. Cada poema y cada libro, operan como cuerpos vivos y como eso hay que dialogar con ellos. No olvidar que la obra de un autor debe ser progresiva y los libros de juventud y los de la madures deben dar noticia de ese proceso.—Como poeta, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te asusta en el ejercicio de la...

—No poder encontrar el tono, el metro justo, para expresar ese sentimiento que me bulle dentro.—¿Cuál dirías que ha sido el mayor error que has cometido en tu carrera como poeta? ¿Algo que hayas aprendido a corregir con el tiempo?

—Creer que basta con decir aquello que te provoca un sentimiento, un hecho, una mirada, un gesto o la acción de los seres que te acompañan. Ignorar que en poesía las palabras carecen de sinónimos, que hay que encontrar la que corresponde, la única capaz de decir lo que queremos decir y, al mismo tiempo, abrirse a todas las interpretaciones posibles. No basta con expresar lo que sentía cuando escribí esos versos, es necesario que responda a las exigencias de la creación poética. Eso lo aprendí muy temprano, para suerte mía.

—Dos de tus libros más celebrados, El rasguño en la piedra y Memoria del porvenir, parecen ocupar un lugar especial en tu obra. ¿Qué significan para ti, en lo personal, esos títulos? ¿De qué manera los ves reflejando tu evolución poética?

—Son libros marcados por una época donde la historia del mundo dio un vuelco, y donde el acontecer de nuestro país fue impactado por esas circunstancias, hasta el punto de que empezamos a cuestionar cosas en las cuales creíamos. Ambos libros expresan, con bastante fidelidad, sin ser una crónica, o un testimonio histórico, sino poemas en el más fiel de los sentidos, lo que experimenté en esos días de duro bregar para sostenernos. Tuve la satisfacción de comprobar que, de algún modo, me había convertido en la voz de muchos otros. Más de un amigo me decía, refiriéndose a alguno de los poemas, ese texto no es tuyo es mío, es de nuestra generación. Otros decidieron llevar los versos al pentagrama y surgieron canciones que me complacen especialmente. Además, Ernesto, cuando escribí esos poemarios, en particular El rasguño en la piedra, llevaba años sin escribir y fue un regalo de las circunstancias que volviera el deseo de llevar a la página lo que sentía y pensaba. Por otro lado, todo conspiró a que, sin traicionar mi voz, naciera con esos libros un timbre distinto, unos registros que, hasta ese momento, solo en contadas ocasiones se habían hecho presente en mi obra.—Sabemos que eres un lector voraz. Entre tus maestros literarios, mencionas a figuras como Martí, César Vallejo o Jorge Luis Borges. Además, tu obra ha sido influenciada por diversas tradiciones literarias. ¿Podrías darnos una lista de 12 libros que consideras esenciales para tu educación sentimental? ¿Quiénes son los poetas y escritores que más te han marcado?

—Más que libros te nombraré obras y poetas que me son indispensables. De Martí: Versos sencillos y Versos libres. De Vallejo: Poemas humanos. Todo Borges. Todo Gelman. La calzada de Jesús del Monte de Eliseo Diego. Varios de Luis García Montero. Todo Machado. Miguel Hernández completo, aún en los libros donde balbucea. Ángel González. Nicolás Guillen en sus elegías. Residencia en la Tierra de Neruda.—Hablando de la poesía cubana actual, ¿cómo la percibes? ¿Consideras que sigue a la altura de poetas como Heredia, Martí, Guillén, Baquero y Lezama Lima? ¿Qué espacio ocupan esos poetas en tu propio recorrido literario?

—Considero que nuestra poesía, goza de muy buena salud. El sitial que conquistaron Heredia y los excelentes románticos del siglo XIX, y que fue enriquecido por los modernistas José Martí y Julián del Casal, se mantuvo en su máximo esplendor con el aporte de la obra diversa de aquellos poetas que llenaron el siglo XX y sigue siendo una referencia en las manos de los jóvenes poetas que hoy nos están entregando una poesía de muy alto nivel.—En un país tan cercano a la cultura del béisbol como Cuba, ¿qué tiene este deporte que no tiene la poesía? ¿De qué manera se relacionan, en tu opinión, la poesía y el béisbol en términos simbólicos o culturales?

—Yo no haría una comparación entre béisbol y poesía aun cuando la pelota, como le decimos en Cuba, tiene mucho de poesía, de filosofía, de las tácticas y estrategias más exigentes. Frente a un partido de pelota un cubano no queda al margen, forma parte de cada decisión, la aprueba y la contradice, se siente manager y pelotero. En nuestro país la pelota es un signo de identidad nacional, forma parte del lenguaje cotidiano, sus acciones sirven para ilustrar las situaciones más diversas. Son muchas las expresiones que tienen protagonismo en la comunicación. Si quieres convencer a alguien de la conveniencia de tomar partido por algo, es común que se diga: “tienes que hacerle swing”; si quieres demostrar que alguien está en lo correcto: “está sobre la bola”; “eso es fao a las mallas”, cuando se quiere ilustrar que cometes un error y un largo etc. Recuerdo una anécdota que protagonizó Guillermo Rodríguez Rivera. Al terminar una de las conferencias que estaba impartiendo en una de las universidades peruanas, alguien le preguntó por qué no decidía quedarse en ese país. El poeta no encontró mejor manera de responder que apelar a un partido de pelota. Dijo entonces: “imagínate que estamos en el noveno inning del juego decisivo. Estoy perdiendo por dos carreras, hay dos out pero acabo de llenar las bases y viene mi mejor hombre al bate. Yo no puedo irme del estadio, quiero estar ahí cuando termine el juego. Todavía el juego no termina. Te confieso que si no fuera poeta hubiera querido ser primera base.—¿Crees que la poesía debe responder a su tiempo? Es decir, ¿la poesía tiene una función de testimonio histórico y social? ¿O es más bien una forma de desentenderse de la realidad y refugiarse en lo intangible y lo eterno?

—La poesía tiene que ser fiel a su autor y a su tiempo, si lo logra con la fidelidad requerida, trascenderá a todos los tiempos posibles y será patrimonio de los hombres y mujeres que comparten los días del poeta y los que vendrán después. La poesía no da testimonio de la historia, fija claves sin las cuales es imposible entender lo que sintieron, sufrieron y pensaron los hombres y los pueblos que la protagonizaron. Lo eterno pasa por lo cotidiano, no hay refugio que logre marginarte de la realidad. La torre de cristal es un mito. No se puede rechazar lo que no existe, todo rechazo tiene una referencia comprobable.—¿Qué rol tiene la poesía en la sociedad contemporánea, que parece cada vez más dominada por lo visual y lo digital? ¿De qué manera crees que tu poesía se adapta o responde a esta transformación?

—La poesía tiene hoy el mismo rol que le asignaron los primeros poetas desde la intimidad de útero de las cavernas, salvar lo mas humano de nosotros mismos. Cada época trae sus modos de comunicarnos y la única solución es entender sus coordenadas y actuar en consecuencia. Vivimos un tiempo donde el desprecio por la condición humana parece ser la norma. Donde las apetencias, la búsqueda desmedida de la fama, el culto a las pasiones más elementales, priman por sobre el estímulo a la sensibilidad, a la reflexión, a la búsqueda de aquello que nos puede hacer mejores. Los avances tecnológicos de hoy son el escenario propicio para potenciar estas actitudes. Hoy se ha impuesto aquella concepción de la humanidad que la divide entre exitosos y perdedores.

He dicho en otras ocasiones, y me permito reiterarlo ahora, querido Ernesto, que los poetas son portadores, no solo de su lengua materna y sus tradiciones líricas, sino de ese reclamo urgente de paz y solidaridad tan necesarios para un mundo donde se impone, de manera galopante, la más devastadora deshumanización, donde los sentimientos, la capacidad de razonar, el amor en todas sus dimensiones y el tiempo mismo, se convierten, como nos recuerda con frecuencia Luís García Montero, en objetos de usar y tirar. El mundo conocido dio un giro brusco, hasta el punto de que comenzó a hablarse del fin de la historia, del fracaso de toda alternativa posible frente a la dictadura del mercado. El dominio unipolar, que parecía desterrado para siempre, planta jubiloso sus banderas sobre los escombros del soñado proyecto social que intentábamos construir y suponíamos invulnerable.

Frente a esta realidad, estamos convencidos de que la poesía, sino es el único, si es el mejor antídoto contra el virus de la deshumanización, de las pretensiones de desarraigo que los centros hegemónicos de poder ponen en práctica para lograr sus propósitos de dominación. Pero es importante entender que para que sea un antídoto eficaz, la poesía tiene que ser, ante todo, poesía, no se la puede excusar porque trate este o aquel asunto, sino no lo hace desde las difíciles, pero necesarias exigencias de su naturaleza. Puede ser política, religiosa, lírica o épica, pero la modalidad no es quien le da su condición. En el ensayo que le dedicó a Walt Whitman, José Martí, a quien no se le puede negar su compromiso con la justicia y la defensa de la identidad de nuestros pueblos, como el método más eficaz para ser libres; en ese ensayo, repito, nos deja la siguiente e ilustrativa definición de poesía:“¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental, que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita al hombre la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida. ¿Adónde irá un pueblo de hombres que hayan perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? Los mejores, los que unge la naturaleza con el sacro deseo de lo futuro, perderán, en un aniquilamiento doloroso y sordo, todo estímulo para sobrellevar las fealdades humanas; y la masa, lo vulgar, la gente de apetitos, los comunes, procrearán sin santidad hijos vacíos, elevarán a facultades esenciales las que deben servirles de meros instrumentos y aturdirán con el bullicio de una prosperidad siempre incompleta la aflicción irremediable del alma, que sólo se complace en lo bello y grandioso.”

—Muchos de tus poemas parecen transitar entre la belleza y el sufrimiento. ¿Cómo abordas esa tensión en tu obra? ¿Qué te lleva a explorar la complejidad humana a través de estas dos fuerzas aparentemente opuestas?

—Vivir es el hermoso riesgo que asumimos. La vida, querido poeta, se compone de risa y llantos, de pérdidas dolorosas y conquistas que nos salvan, de fidelidades invulnerables y traiciones; es finita, tiene el tiempo contado; pocas veces, o nunca, nos damos cuenta de esa espada de Damocles y hacemos proyectos que tal vez no nos alcance el tiempo para verlos concluidos, pero sin su concepción no valdría la pena vivir. Los que escribimos poesía, me atrevo a asegurar que la mayoría, transitamos entre el sufrimiento y la belleza. ¿Cómo abordo yo en mis versos esta tensión? Tratando de ser fiel la a la poesía, tanto a la que congrega como a la disgrega, la que fortifica o angustia, la que apuntala o derriba las almas, la que da o quita al hombre la fe y el aliento, como nos enseña Martí.—¿Has tenido que rechazar o distanciarte de alguna tradición literaria o de algún poeta en particular para seguir tu propio camino? ¿Por qué?

—No he tenido esa experiencia, querido Ernesto. Soy de los que considera que siempre hay algo de útil en cualquier obra, por menor que esta pueda parecer. En algún poema digo que he encontrado, en poetas menos considerados, versos que Quevedo envidiaría.—La memoria juega un papel fundamental en tu poesía. ¿Cómo trabajas con ella, no solo para evocar el pasado, sino para construir un lenguaje que se conecte con lo vivido, sin caer en lo nostálgico?

—El tiempo y la memoria son conceptos con los que tengo especial afinidad a la hora de escribir. Somos, en tanto tenemos memoria, no solo de lo que fue, sino de lo que vendrá. Quien borra el pasado empeña el porvenir. El futuro late en lo que estas viendo y haciendo hoy. De ello depende que se haga realidad. Tal vez no como aspiramos, pero tampoco sería posible sino no lo soñamos. El poeta debe evocar el tiempo donde ya no estará con un pie afinado en su realidad y el otro en la memoria de la estirpe.—En un panorama literario saturado de voces, ¿cómo defines tu singularidad como poeta? ¿Qué consideras que te distingue dentro del mundo literario contemporáneo?

—Es una pregunta que dejo para que los críticos la respondan. Yo me limito a hacer mi trabajo, a ser fiel a la voz que con tesón fui construyendo para tener un puesto en el concierto de voces de la tradición poética de nuestra lengua.—Finalmente, en tu visión de la poesía hoy, ¿sientes que tiene el mismo poder transformador o político que pudo haber tenido en el pasado? Si no es así, ¿cómo crees que la poesía podría recuperar o reinventar esa función social y política?

—La poesía hoy está en desventaja con respecto a otras formas de la comunicación entre los seres humanos. Nunca tuvo el poder de transformar la política, aunque si influía en los políticos de otros tiempos, sobre todo en aquellos que eran capaces, no solo de leer y respetar a los poetas, sino de ser capaces, ellos mismos, de escribir versos que son rescatables. En la historia se ha dado el caso, en más de una ocasión, en la que han sido poetas los que se han impuesto la misión de conquistar la independencia o el derecho a la libertad y la justicia de sus pueblos. Ejemplos hay muchos. En nuestro caso el padre de la Patria Cubana, el que se puso al frente de su tropa para conquistar la independencia de la Isla, era un poeta, Carlos Manuel de Céspedes. El continuador de esa lucha, el que dio sentido a un pensamiento independentista y antiimperialista en defensa, no solo de Cuba sino de toda nuestra América, José Martí, es uno de los más grandes poetas de la lengua. Pero no confundir la responsabilidad civil con el alcance de la poesía en esa misión liberadora. Ella acompañó las gestas, se volvió himno de combate, bálsamo en la derrota, auxiliar de los sentimientos más puros de quienes se entregaban sin reserva, a la búsqueda de la libertad, sin saber si mañana pasarían a alimentar, con su sangre y sus huesos, la tierra que pisaban sus plantas. La función de la poesía no es transformar, sino dar las claves de la transformación para que quienes estén en capacidad de conducir pueblos no se extravíen y cumplan dignamente con su misión. Sin la presencia de la poesía, todo emprendimiento humano estará incompleto.

Pequeña antología de sus poemas

El origen de la sabiduría

Aquí llegamos, aquí no veníamos

José Lezama LimaHe vuelto desde un sitio en el que nunca estuve. Traigo la memoria de los hombres que me acompañaron. El Amedrentado, el Miedoso, me propuso como líder de la caravana. Todos se empeñaron en seguir mi huella por la arena, pero yo no era nadie, desconocía el mapa de las rutas. Me dieron la palabra y hablé. Como no tenía destino mi discurso era proliferante y difuso. Los que me eligieron alababan mis palabras como el origen de la sabiduría. Pasé cerca de los mejores oasis, solo yo fui incapaz de descubrirlos. Los que me seguían aplaudieron mi torpeza. Sin saberlo, llegué al borde del desierto, al origen de las Tierras Verdes. El cobarde, el que se escondía a mis espaldas, supo que él, y no yo ni cualquier otro, había nacido para rey, y se hizo construir un palacio donde se reúnen, y hacen fiestas, y se ríen de mis antiguos discursos. Ahora intento salvar el jardín del avance incontenible del desierto, no para conservar las Tierras Verdes sino para que no vuelvan a elegirme; para no guiar las nuevas caravanas.

Asonancia del tiempo

Y solo contra el mundo levantó en una estaca

su propio corazón el único que tuvo

Juan Gelman

Si ya no estoy cuando resulte todo,

cuando el tiempo en que vivo ya no exista,

cuando otros se pregunten si la vida

es el triunfo del hombre, o es tan soloun perenne comienzo, un grito sordo,

un rasguño en la piedra, la porfía

inútil del abismo, pues la cima

puede llamarse altura porque hay fondo.Cuando todo resulte, sólo quiero

que alguien recuerde que al fuego puse

mi corazón, el único que tuve,que yo también fui un hombre de mi tiempo,

que dudé, que confié, que tuve miedo

y defendí mi sueño cuanto pude.Agosto 1991

Definitivamente jueves

Quiero que el veintiuno de agosto

del año dos mil diez,

a las seis de la tarde, como es hoy,

pases desnuda atravesando el cuarto

y preguntes por mí.

Si estoy, pregunta, y si no existo,

o si me he extraviado en algún lugar de la casa,

de la ciudad, del mundo,

pregunta igual, alguien responderá.

El primero de enero del año dos mil uno será lunes

pero el veintiuno de agosto de la fecha indicada

tiene que ser definitivamente jueves

y el calor, como hoy, agotará las ganas de vivir.

Las calles serán las mismas para entonces,

los flamboyanes de efe y trece

seguirán floreciendo,

muchos amigos no estarán

y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa,

de la ciudad, de mi país, del mundo.

Quiero que el veintiuno de agosto, al despertar,

prepares la piel

el corazón

, , , , , las ganas de vivir.

Las hortensias azules

Tú acaso no lo sepas, Isolda

Raúl Hernández NovásTú acaso no lo sepas, Isolda.

Las hortensias azules junto a tu puerta,

tenían que ver con el último gesto de John Lennon,

ese modo irrepetible de mirar a la cámara

que sólo poseen los que saben

que detrás de la lente está el vacío

y no la muchedumbre.

Yo busqué en el espejo muchas veces,

pero es imposible,

el secreto temblor se entrega solamente

cuando el cristal no reproduce el rostro.

Tú acaso no lo sepas, Isolda.

Las hortensias azules junto a tu puerta,

no fueron un mensaje de amor,

ni ocultas claves para la memoria.

Ya no estoy, eso lo sabes,

pero también las hortensias se murieron

y nada tiene que ver con sus pétalos,

el azul que descubrimos

aquella tarde en un rincón del cielo.

Tú acaso no lo sepas, Isolda.

Las hortensias azules de que hablaba el poema,

no existieron, aunque sí el gesto de John Lennon

y el vacío oculto tras la lente

y el azul que descubrí yo solo mientras dejaba,

junto a tu puerta,

un mensaje de amor contra el olvido.

Días de pandemia

Otro día de abril y dos mil veinte.

Enfermo el mundo, en colapso el Planeta.

Dentro de pocos días

y en medio de esta nueva pandemia universal,

voy a cumplir setenta y siete años.En la mañana de hoy, frente al balcón de casa,

desde una calle vacía subió hasta nosotros,

en las notas quejosas de un trombón de feria,

la entrañable melodía Bésame mucho.Las escalas se sucedían con torpeza

naciendo de los dedos de un músico ambulante,

expulsado por el virus del centro de la ciudad.

Silvio estaba en silencio en la sala de casa.

Mi mujer bebía su vodka con naranja

y yo un añejo dorado de la tierra.Setenta y siete años no son pocos.

Cuántas muertes y resurrecciones acumulan.

Murió el niño que fui,

el joven que soñaba con ser Primera Base

he inventaba guitarras con un lomo de yagua

mientras quemaba su inocencia

en un fogón a leña,

o cultivaba frutos en estancias de otros.

Murió mi adolescencia

envuelta en los turbiones de la época,

descubriendo la dimensión volátil del futuro,

saciando el hambre de saber,

mirando de frente, por primera vez,

sin ocultar la tierra en las rodillas

o la marca indeleble del origen.

Murió mi juventud y estoy velándola.

Murió el hombre que partió a la guerra

y fue herido en la piel y en lo más hondo

mientras sus hijos estrenaban en Santiago

su pañuelo celeste

y la mujer que le acompaña aún

se ponía su camisa para dormir desnuda

en su lado vacío de la cama.

Murió el día de ayer,

el minuto donde serví el añejo que ahora bebo.

De sucesivas muertes estamos hechos,

no solo de la nuestra,

pero quién duda que ese niño de ayer,

el joven idealista o el inhábil soldado

que partió hacia las tierras

de un Sur desconocido,

no están aquí, conmigo,

escuchando la canción inmortal

de Consuelo Velázquez.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entrevista a Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura de Cuba 2024:

“Sin la presencia de la poesía, todo emprendimiento humano estará incompleto.”

Por Ernesto González Barnert.