Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Lucas Costa | Ernesto González Barnert | Autores |

Entrevista a Lucas Costa*: la poesía como intemperie, gozo y obstinación

“En este minuto de mi vida creo que los poemas son una forma

de celebrar la alegría de estar vivo…”

Por Ernesto González Barnert**

Tweet .. .. .. .. ..

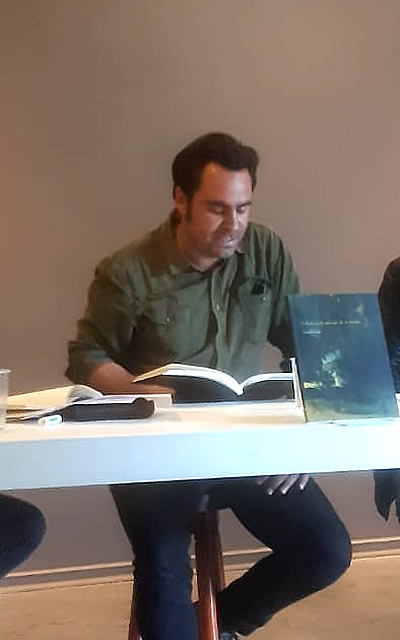

Desde su primer libro Encomienda, que le valió el Premio Roberto Bolaño en 2013, Lucas Costa (Santiago de Chile, 1988) ha trazado una poética atenta al temblor de lo cotidiano, a los cuerpos, al lenguaje y a las ruinas visibles e invisibles del mundo. A lo largo de una obra en constante maduración —que incluye Playa de escombros (2017) y Calcio en la mirada de la noche (2022)—, ha desarrollado una escritura donde conviven la fragilidad y la resistencia, la memoria y la fisura.

Becario de la Fundación Neruda en 2010, traductor de El libro de los muertos de Muriel Rukeyser (2021), y tallerista incansable —junto a Cristian Foerster condujo durante siete años el espacio gratuito Al pulso de la letra—, Lucas Costa ha cultivado una mirada generosa y crítica sobre la escena poética chilena, siempre en diálogo con otras voces y generaciones, como lector, tallerista y editor.

Su nuevo libro, gozo, abre un registro aún más marcado en su obra: una escritura donde la infancia, la paternidad, la pérdida, el cuerpo y el asombro reaparecen como territorios para pensar el lenguaje, lo íntimo y lo político. En esta entrevista, conversamos sobre su arte poética, la literatura chilena, los libros que ama o detesta, los poetas y libros que aprecia, y sobre el lugar que aún puede ocupar la poesía en el presente.

—gozo es un título que evoca una emoción poderosa, casi radical en tiempos oscuros. ¿Qué representa para ti esta palabra en el contexto de tu escritura? ¿De qué manera dialoga con tu obra anterior?

—Para mí, gozo es una palabra potente, que me remueve, quizá porque toca algo espiritual y mundano a la vez; algo religioso y erótico al mismo tiempo. Es una palabra con un aura de deleite pero que no deja de lado el sufrimiento sino más bien parte desde ahí. Creo que en ese contexto calza con lo que he hecho antes porque parece que siempre he buscado una especie de redención en los poemas, por angas o por mangas. Pero no tengo idea si lo he logrado. Mi libro anterior a este, Calcio en la mirada de la noche, tiene una impronta radical en su propuesta formal pero no creo que sea menos arriesgado que gozo. Ambos salieron con la intención de ser francos con respecto a lo que estaban intentando comunicar. En ese sentido, el poema para mi resulta el lugar donde efectivamente se puede llegar a una libertad radical desde el lenguaje y ese carácter permite poder ir rompiendo las propias ataduras o preconcepciones, de ir más allá, donde uno no había llegado antes. Por otra parte, me parece que todo lo que he publicado gira en torno a lo vital, a las cosas vistas e imaginadas, ya sea acontecimientos experimentados o proyecciones de ello. Por eso, no veo ningún libro muy lejos en términos “temáticos” (si lo queremos poner en esos términos). He repetido la fórmula de escribir de lo que vivo, solo que las preguntas en torno a la forma se han resuelto de manera distinta, siempre. Y esto tiene que ver con el juego y la experimentación, que cada vez las he tenido más en cuenta. Me decía una amiga que en gozo hay algo más pausado, menos torrencial, más susurrado que en mis otros libros. Pero en todos ellos conviven diversos tonos y formas, siempre ha aparecido la multiplicidad, porque cada poema me ha exigido ser tratado de manera diferente. Ya lo decía la Levertov hace tiempo, cambiando la frase típica de Olson, de una manera mucho más sucinta y mejor que yo: “la forma es la revelación del contenido”.—A lo largo de tus libros se percibe una búsqueda constante entre el cuerpo, la materia y lo que no se dice, una caza voraz y preciosa de imágenes cotidianas, un fraseo vivo o residual en la grieta del sinsentido, la incertidumbre epocal, apelando a una búsqueda de poética abierta como respuesta, testimonio o confesión, internalizando que para ti escribir es, muchas veces, una excursión movediza entre varias órbitas, planos y capas. ¿Cómo ha evolucionado tu poética desde Encomienda hasta gozo?

—No sé si evolución es el término. O más bien: no creo haber evolucionado. Solo han mutado porque no soy el mismo y para mí el poema me dice, en primer lugar y no al revés. Esa es la recompensa de escribirlos según Michael Hamburger: que el poema te muestra por dónde estás pasando, como una especie de inconsciente que de pronto se manifiesta. Ahora, creo que hay puentes entre Encomienda y gozo. Entremedio de ellos salieron libros donde la experimentación es más visible, incluso a veces de maneras medias ininteligibles. Me mantuve por un tiempo en una especie de obsesión por los límites de lo decible. Pero creo que nos pasa a todos quienes escribimos poemas, que a veces queremos saber hasta dónde el lenguaje es capaz de llegar. Ahora, creo que la vuelta con este libro es a cierta “simpleza” (si se puede llamar de esa manera) porque fueron poemas urgentes, que salieron casi de un paraguazo. Sea como sea, los poemas pueden ser ininteligibles como un tag borroneado en la calle o transparentes como un arroyo, pero su valor no reside en la técnica ni en la teoría que supuestamente los sustenta, sino en algo que queda reverberando más allá de ellos. Yo admiro la búsqueda por la forma porque en ella se materializa la búsqueda de lo que no existía antes. A veces eso llega rápido, como pasó en gozo. En otras hay que esperar años y años, como en Playa de escombros. Mi querido amigo José Luis Bobadilla decía que poco se podía sacar en limpio de los poemas que salen de un sopetón. En ellos no hay aprendizaje. Quizá por eso no puedo decir mucho de este libro. Por otra parte, en este minuto de mi vida creo que los poemas son una forma de celebrar la alegría de estar vivo. Antes le compraba más a la incertidumbre epocal o al escepticismo a ciegas. También creo que para mí no ha cambiado mucho esa idea de que la poesía puede ser un lugar donde ponerse a prueba; donde poder mirarme con sospecha. También el hecho de compartir con niños el último lapso de mi vida me ha dado una mirada más lúdica de las palabras. Ser papá o trabajar con la niñez indefectiblemente ha cambiado la manera en que escribo poemas.

—¿Qué lugar ocupa hoy la poesía chilena en tu mirada? ¿Hay una tradición o una ruptura que sientas cercana, necesaria o incluso molesta?

—Para serte franco, me siento más cerca de Perú, de Brasil o de Polonia en términos de poética, por decir lugares a los cuales me mantengo atentísimo, pero no puedo ser barsa, me crié leyendo a Teillier en los pasillos de un colegio. Pero no creo en las tradiciones así en términos estrictos, cada uno va absorbiendo lo que le llega en el minuto necesario. Más bien creo en la amplitud de esas nociones heredadas. Si lees algo que te vuela la cabeza en un minuto, dale, da igual de dónde venga. Pienso que es la generosidad la tradición que me importa en la poesía, sobre todo en un país tan individualista y neoliberal. Son las palabras heredadas, ese don gratuito el que me hace sentirme parte de una constelación. Por otra parte, no estoy de acuerdo con la uniformidad ni con los libros tipo fondart, hechos con tesis como si fueran proyectos de ingeniería. Aunque perfectamente alguien podría leer mis libros y pensar que fueron escritos así. Me conflictúa el pensar que el poema pueda reproducir el lenguaje del capital, tan hoy en boga en cierta narrativa, con sus temáticas de moda para vender, con sus luchas impostadas para tener más likes. Yo escribo sin pensar en publicar, los libros son percances. También debo admitir que no entro en los poemas teóricos o demasiado cerebrales, a no ser que se agarren de las mechas consigo mismos. Pero me siento cercano a muchos poetas muertos y vivos, conservadores y rupturistas. Pero estamos hablando de poemas, que según mi hermano Foerster es la manifestación artística más tradicionalista que hay.—En tiempos de hiperproductividad, redes y mercado editorial atomizado en cientos de editoriales al amparo de los fondos concursables del Estado, ¿cuál crees que es el papel del poeta joven o mediano en la escena literaria chilena?

—Te diría que el mismo que el de un ciudadano de a pie. Tal vez ninguno más que el que se ponga él mismo. Pero creo que tiene que haber una perspectiva de lo literario más allá de los circuitos, que no hacen más que mirarse el ombligo. Pienso que faltan espacios para hacernos cargo de la transmisión de la poesía, y no lo digo para hacer que las personas sean escritores sino, por ejemplo, para enseñar a leer poemas con profundidad crítica y compromiso. ¿Cómo es que llegamos a amar algo que a nadie le importa? ¿Cómo nos contagiamos de este gusto al punto de darle sangre, sudor y lágrimas? En la lectura de un poema se radicaliza la base de la literatura, que es la interpretación, eso que tanto cuesta que hagamos que los alumnos de este país logren. Tenemos un modelo que ha carcomido hasta los huesos la libertad, por medir todo por la vara utilitarista: si no es con notas luego lo será con la plata. Quienes hacemos esto tenemos el poder de hacer cambios, creo, si tenemos consciencia de cómo compartirlo de manera abierta, con el asombro y entusiasmo correspondiente. También creo que debiéramos tener más consciencia del lenguaje que ocupamos, pienso sobre todo en la actitud de superioridad moral que ronda nuestra época. La poesía es el espacio intermedio: va contra el dogmatismo beligerante. Todos somos cínicos y falibles en cierto punto. Hay que dudar de lo que uno piensa, sobre todo porque estamos amparados en los algoritmos, que alimentan nuestras maneras de entender y nos radicalizan, al punto que dejamos de ver a los otros. Eso me parece que es contrario a como pienso la poesía y sería interesante que nuestro papel fuera proponer una forma paralela de vincularnos con nuestras propias opiniones o convicciones.—Durante siete años llevaste adelante el taller Al pulso de la letra junto a otro poeta y compañero de ruta, Cristian Foerster. ¿Qué aprendizajes o revelaciones te dejó ese espacio de lectura y escritura con voces emergentes? Y en paralelo, ¿podrías contarnos sobre los talleres que has realizado con jóvenes privados de libertad y lo que han significado para ti, tanto en lo humano como en lo poético?

—En lo humano, trabajar en la Fundación Itaca con jóvenes privados de libertad me ha hecho palpar la esperanza ahí donde se supone que no hay más que despojos. Trabajar en cárceles de menores me ha permitido ser testigo del poder liberador de la palabra, algo inaudito y sin parangón. Por eso me siento afortunado de haber hecho tanto tiempo talleres con cabros y cabras tras las rejas. Era terapéutico ver que mis pesares valían lo que una alpargata o que abriéndome, siempre tenían una palabra de aliento para mí. Es impresionante cuando alguien muestra lo que hay en su corazón en lugares como estos, pues son espacios donde el código propio no permite mostrar debilidad. Pero hacerlo puede cambiar la forma de pensar y sentir de los otros. Es muy potente ver lo que pasa con las personas que son analfabetas funcionales, porque vienen con los mismos prejuicios que cualquier joven chileno sobre la literatura pero pronto se dan cuenta que a través de ella, propiciando espacios de vínculo, se sienten escuchados como nunca. Porque la idea de estos talleres se parece mucho a eso que decía el maestro Rodari: hay que enseñar a escribir creativamente no para que todos seamos artistas sino para que nadie sea esclavo.

Por otro lado, los aprendizajes de Al pulso de la letra son muchísimos, ojalá algún día podamos escribir sobre esto. Pero sobre todo me enseñó a que uno sigue teniendo barreras para leer y entender el poema y que hay que continuar rompiéndolas. No por haber “leído más” vas a “leer mejor” o de manera más acuciosa o sensible. Hay personas que con un solo comentario pueden dar vuelta la manera en que se mira un texto y que para ser certeros en ese plano sólo hay que propiciar un terreno fértil de escucha. Eso era clave para poner en susodicho los supuestos con que nos enfrentamos a las obras en ciernes. Me gusta de estas instancias sobre todo cuando escucho ideas que nunca había pensado y te diría que eso es algo que pasa siempre. Por otro lado, los talleres me dejaron compañeros y compañeras de ruta con quienes comparto la misma pasión. Y veo que han heredado una generosidad que no viene de mí. En mi caso viene de muchas personas. Una de ellas es Carlos Cociña. Y la de Carlos viene de Díaz Casanueva. Y así suma y sigue.—Has traducido El libro de los muertos de Muriel Rukeyser, un texto de fuerza política y humana notable. ¿Qué vínculo ves entre tu poesía y ciertas formas de testimonio o intervención?

—Intento no establecer puentes entre lo que traduzco y lo que hago. Pero claro, se vuelve inevitable. Siento que los aprendizajes que se dan traduciendo no se pueden explicar bien. Hay aspectos de la Rukeyser que me siguen rompiendo la cabeza y que no tienen que ver con lo estrictamente documental, sino más bien por su capacidad para traducir la energía del tiempo convulso que habitó desde una manera formal o cómo logró engarzar aquello que observa con la cadencia de sus versos, esas correspondencias. Tiene demasiada potencia. También me parece clave ese gesto tan inaudito (y al cual estamos tan acostumbrados) que es dejar que otros hablen en el poema, sin intervenciones. Yo he hecho una poesía muy anclada en mí, incluso diría que es media narcisista. Lo que hace Rukeyser en ese libro es increíble porque rescata de los otros , ya sea a través de actas o conversaciones, algo que no le pertenece y los pone bajo una lupa de completa validación. Fue netamente una pionera, por eso me parecía importante rescatarla. Hoy por hoy veo que hay cierta comodidad en el trabajo con archivos y sobre todo cuando estos no se manipulan hasta poder ser legibles de otra manera. Para mí pasan a ser mera información si no logran una tesitura distinta. En ocasiones ese es el gran problema con la poesía documental. Falta mostrar quién está manipulando los materiales y cómo eso le afecta. Hay miles de libros que trabajan esto, es “una tradición” muy grande y no digo que no sigan habiendo librazos con procedimientos similares. Pero me temo que con el trabajo directo de fuentes se puede pasar del poema a la pieza de archivo, que es resulta mera información y se vuelve tan fome como ilegible. Aunque pensándolo bien, con todo el problema que vivimos de desinformación y fake news quizá haya un punto de fuga interesante para este tipo de trabajo. Pero son voladas que tengo ahora, yo igual tengo derivas así, solo que no las he mostrado. En este sentido, me parece señero lo que hicieron Roberto Jacoby y Syd Krochmalny en “Diarios del odio”.—Si tuvieras que hacer una lista de diez libros de poetas (chilenos o no, vivos), pero dejaron una marca profunda en ti, ¿cuáles estarían y por qué?

Me la hiciste difícil pero aquí voy, con los que aparecieron al voleo:Después es siempre un antes de Guillermo Riedemann. Esta es una antología de uno de los poetas under pero más brutales del Chile contemporáneo. La diversidad de registros, cómo combina la violencia y la ternura, la clarividencia y el vértigo resultan impresionantes. Admiro sobre todo su capacidad para cambiar la forma en que escribe a través de cada libro. Una obra que debería circular más.

El maletín de Stevenson de Bruno Montané. Una joyita de poemas cortos de musicalidad extraña y seductora, hechos con imágenes de cabos sueltos como la Dickinson, donde el extravío del sentido forma parte de un juego fantasmal y, a la vez, le da un carácter muy “jovial”. A pesar de haber sido escritos en un contexto de poemas torrenciales, su precisión conserva la frescura de su tiempo y eso se agradece.

Bajo la piel del aire de Rosa Cruchaga. Un libro nítido sobre la pérdida y la muerte, un librazo perdido de una poeta malamente megasubvalorada. Me hace recordar a Trilce a ratos, porque no se entiende nada pero se siente de todo. Rondan animales y muertos, y a veces un humor rozado con cierta religiosidad que lo vuelven medio indefinible. La superposición de imágenes y significados hacen de esta una obra notable de la vieja escuela que vale la pena rescatar.

Vírgenes de Chile de Erick Pohlhammer. Un libro devocional de aquellos, chileno a lo Raúl Ruiz, pelacable, divertido, profundamente celebrativo y tristísimo a ratos. Por acá deambulan personajes reconocibles, tan de carne y huesos que dan ganas de abrazarlos. Hay una forma de expresarse, con tanta consciencia y desparpajo, que me generan una extrañeza y fascinación única.

Transversal de Pedro Montealegre. Podría poner cualquier libro de Montealegre, pero este fue el primero que leí y cuando lo encontré, no la podía creer. Su carácter poliédrico, su articulación detonada y abundante, donde se amontonan frases, locuciones, preguntas e imágenes me dejó loco. Como muchos de sus textos, se trata de un poema en expansión que logra acumular y desperdigar el sentido en muchos caminos y senderos. Un libro exuberante, con un imaginario sin comparación. Un librazo como la mayoría de los que escribió.

Curvatura del ánimo de Daniela Escobar. No tengo tan claro qué me hizo que me gustara tanto este libro y no lo tengo a mano para darte argumentos. Pero me quedé con un dejo juguetón: recuerdo su aura lúdica que me pareció muy original (como pocos en su contexto). Los materiales con los que trabaja son de diversas procedencias y los objetos, por más cotidianos que sean, son vistos como por primera vez, con una percepción mega aguzada. Me encantó la soltura en el fraseo y un tipo de sensibilidad media inaudita en un panorama bastante cuadriculado.

Título de dominio de Jorge Montealegre. Este es un poema largo y hermoso. Y lamentablemente olvidado. En él se logra asentar, en medio de la miseria, una constelación de fragmentos que se unen para hacer una especie de muro humano contra la devastación. En medio de la catástrofe de la dictadura, los guiños pop y las palabras justas logran dar cuenta de un espíritu de resistencia muy necesario, sin caer en clichés combativos, porque lucha se da desde la forma, siempre con la presencia de los niños del futuro, que lo hace para mí un texto ineludible, sobre todo para el Chile de hoy.

El cementerio de los disidentes de Claudio Gaete Briones. Me encanta que este libro saque la vuelta y se vaya por las ramas. Ahora que lo pienso hay mucho de Ashbery en él. Los poemas funcionan como cajas de pandora, repletos de recovecos donde nos vamos por un tubo o una ola que no para porque luego viene la otra. El libro se resiste a una reducción y eso me gusta mucho: no puedo decir mucho de qué va, solo que parte con dos puntos (:) y ese gesto careraja me parece notable.

El arado de cinco dedos de Alfonso Alcalde. No sé qué decirte más que no hay nada como la poesía de Alcalde. Es lo más parecido a leer a De Rokha pero sin su torrencialidad brígida, aunque tampoco le pone freno de mano. Es quizá lo más parecido a juntarse a tomar con esos viejos que aparecían en un video viralizado después del 27F, que eran capaces de carcajearse en medio de la desgracia misma. Pienso que Alcalde es un poco nuestro Diógenes y nuestro Pound.

Técnica para cegar a los peces de Rosabetty Muñoz. Un libro de reparación, que se enfrenta a la devastación del paisaje pero confiando plenamente en los pobladores y desconfiando también de ellos. Estos poemas le hacen una radiografía nítida al Chiloé actual, con una mirada crítica y elocuente, esperanzadora sin ser naif. Un libro de altos y bajos, de tonos lúgubres a momentos pero que confía también en la vuelta de los ritos como forma de recuperación y sanación. Esas contradicciones me encantan. Un buen ejemplo de lo que es capaz la maestra Rosabetty.

Guaitecas de Jorge Velázquez. No logro llegar al punto de qué fue lo que me hizo volar la cabeza este libro. Pero de seguro fue que me mostró algo que no sabía que existía: que el poema puede ir más allá del paisaje que nombra. La voz aquí se planta como la de un cronista, alguien que cuenta lo que pasó, pero dándole una vuelta de tuerca a la historia oficial con poemazos tipo crónicas, leyes, noticias o discursos políticos, que ayudan a ampliar la imagen que tenemos de la historia o del lugar que esa intenta delinear los territorios perdidos. Un libro archipiélago, que va más allá de sus fronteras.

—Uno de los poemas que más me impactó fue "Pobres de quienes no nos hagamos como ellos", donde, como en otros textos del libro, la paternidad, la mirada hacia la infancia —o más bien, hacia las infancias y la reniñez— aparecen como núcleos fundamentales de tu poética. ¿Qué lugar ocupan estas dimensiones en tu escritura? ¿Qué te revela la infancia como territorio para la poesía?

—Como te contaba antes, tuve un cambio muy radical con la venida de mis hijos al mundo. Para mí son una cantera de genialidades. Solo necesito estar atento a lo que puedan decir o hacer y puedo ser feliz. También te desafían como nadie, sobre todo cuando hablamos de la paciencia y el autocontrol. Pero me llenan la cabeza de ideas y ganas de escribir o hacer canciones, que es lo que volví a hacer cuando nació mi primera hija. Y también creo que son brutales de directos, hay poco cinismo en ellos. Por eso a veces hacen que te duela lo que hacen o dicen. Por otro lado, al hacerle clases a niños me di cuenta de que cuando tocas temas “prohibidos” con ellos o eres capaz de no sobrevalorarlos con respecto a su coraje emocional, probablemente te den respuestas o preguntas más notables que cualquier adulto. Quizá solo un viejo desinhibido llegue a esos peaks, pero lo veo difícil.—¿Cómo entiendes hoy la figura del poeta? ¿Es un cuerpo que escribe, una voz que escucha, un sujeto político, un médium del lenguaje…? ¿Qué es, para ti, el poeta que escribe gozo?

—No tengo muy claro qué es un poeta más allá de alguien que guarda las palabras para el minuto necesario mientras el resto se encarga de cosas pragmáticas, como en Frederick de Leo Leonni. Quien escribe gozo está en esos poemas, yo ya no sé quién es, solo sé que quiere hacer suyas las palabras mal traducidas de Nick Cave de la contraportada, algo en apariencia tan simple pero peludísimo: “hemos tenido todos demasiadas penas ya / llegó el tiempo del gozo”.

* Lucas Costa (Santiago de Chile, 1988). Fue becario de la Fundación Neruda el año 2010. Ha publicado los libros de poesía Encomienda (2013, Premio Roberto Bolaño), Playa de escombros (2017) y Calcio en la mirada de la noche (2022). Tradujo El libro de los muertos de Muriel Rukeyser (2021). Junto al poeta Cristian Foerster llevó a cabo por 7 años el taller gratuito de escritura poética emergente Al pulso de la letra.

* Ernesto González Barnert (Temuco, Chile, 1978) es poeta, gestor cultural y cineasta documentalista. Autor de Venado tuerto, Playlist, Coto de caza, Trabajos de luz sobre el agua, entre más de una docena de títulos, su obra ha sido reconocida con destacadas distinciones, entre ellas el Premio Pablo Neruda (2018), el Premio Nacional a la Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (2014), el Premio Nacional Eduardo Anguita (2009), el Premio de Honor Pablo Neruda de la Universidad de Valparaíso (2007) y el Premio de Poesía Infantil de las Bibliotecas de Providencia (2023). Asimismo, ha recibido menciones de honor en el Concurso Internacional de Poesía de Nueva York Poetry Press (2020), en el Concurso Nacional de Poesía Joven Armando Rubio y en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago (2005), entre otros reconocimientos. Es Licenciado en Cine Documental por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Diplomado en Estética del Cine por la Escuela de Cine de Chile. Ha trabajado como creador y productor ejecutivo de las series de televisión Obturaciones (2011) y Letras Migrantes (2024). Actualmente se desempeña como productor cultural en la Fundación Pablo Neruda, donde impulsa la difusión de sus Casas Museo, así como la vida y obra del poeta. Paralelamente, desarrolla una activa labor en torno a la poesía a través de medios de comunicación, entrevistas, ensayos, talleres, encuentros, presentaciones y edición de libros. Ha sido invitado a festivales literarios en todo Chile y en diversos países de América: México, Uruguay, Bolivia, Tumbes, Lima, Ecuador, Bahía Blanca, Rosario, Buenos Aires, Colombia. Sus libros han sido publicados en Chile, Estados Unidos, Perú y Argentina.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Lucas Costa | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entrevista a Lucas Costa: la poesía como intemperie, gozo y obstinación.

“En este minuto de mi vida creo que los poemas son una forma de celebrar la alegría de estar vivo…”.

Por Ernesto González Barnert.