Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnert | Autores |

“Lota ha marcado toda mi obra”

Conversamos con el poeta y gestor cultural Alejandro Concha M., para quien la poesía

es una forma de salvaguardar el territorio y su memoria.

Por Ernesto González Barnert

Tweet .. .. .. .. ..

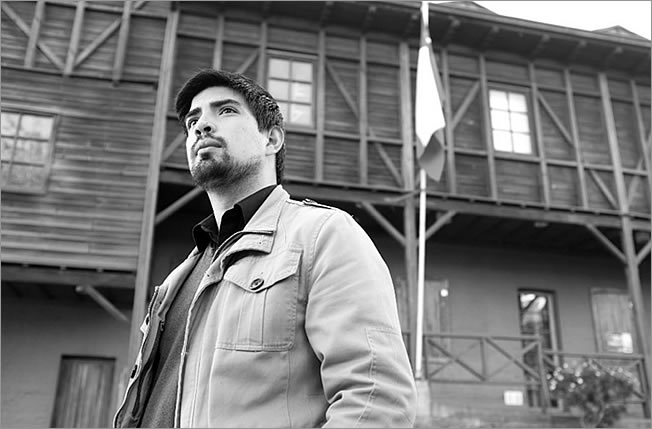

Poeta, editor y gestor cultural nacido en Lota en 1995, Alejandro Concha M. ha construido una obra profundamente ligada a la memoria colectiva de su territorio: la zona del carbón, con sus cicatrices históricas, su orgullo obrero y su resistencia cultural. Su escritura emerge desde esa raíz, en diálogo con una tradición que va de Baldomero Lillo a los nuevos cantos del sur profundo, y se despliega hacia lo íntimo, lo generacional y lo comunitario.

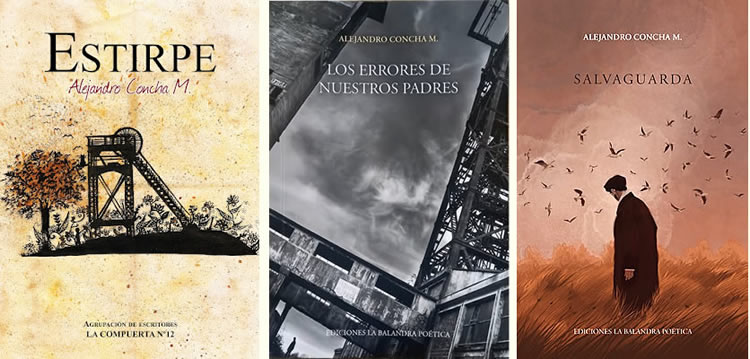

Autor de los libros Estirpe (2017), Los errores de nuestros padres (2022), Color a historia (junto al artista Jorge Torres, 2023) y Salvaguarda (2025), Alejandro ha sabido conjugar la poesía con un compromiso activo en la formación de lectores, la mediación cultural y la defensa de la memoria viva. Es fundador del movimiento artístico «La Balandra Poética» y organizador del Encuentro Internacional Pájaros Errantes, donde tuve la dicha de conocerle y verle en acción. Desde escuelas, cárceles, bibliotecas y centros culturales, ha hecho de la palabra un acto de encuentro y resistencia. En esta entrevista conversamos con Alejandro sobre su vínculo con la historia del carbón, la poesía como herramienta de transformación, su labor editorial y formativa, y su visión sobre el lugar que puede y debe ocupar la literatura en la vida pública.

—Tu biografía y obra están marcadas por Lota, su memoria obrera y la herencia del carbón. ¿Cómo influye esa historia —la de los mineros, la vida subterránea, la comunidad— en tu escritura poética?

—Lota ha marcado toda mi obra. Si bien, la ciudad no es el único tema presente en mis libros, la tensión entre memoria y olvido aparece de manera recurrente en cada palabra que escribo. Siempre repito que en mis poemas hay voces y siluetas de hablantes cuyo gran estigma es un pasado que nos les pertenece, pero que llevan a cuestas. Esto se ha convertido en un patrón que no busco, pero me persigue. Intuyo que es porque he nacido en un entorno repleto de ruinas industriales, una ciudad cuya forma de definirse fue por mucho tiempo a partir de lo que ya no era: una «ex ciudad minera». Hay huellas de ese pasado, vestigios, señales por todas partes… y uno como nieto está en la continua tarea de reconstruir ese relato a medias, hallar un sentido en los destrozos.—¿Qué significación tiene para ti la figura de Baldomero Lillo en tu trabajo? ¿Te sientes en diálogo o en tensión con esa tradición?

—Hay figuras en la literatura chilena cuya presencia «gravita». Hablo de figuras como Neruda o Mistral. Uno sabe que probablemente escuchó de ellos en el colegio, pero es difícil dilucidar desde cuándo están en ti, casi como si por el hecho de ser chileno uno naciera con ellos en su memoria genética.

En Lota sucede algo similar con Baldomero Lillo: está en todas partes… no sabes muy bien cómo ni cuándo fue que escuchaste de él por primera vez. Sin embargo, no se agota, es como una pesadilla en la conciencia chilena, como una culpa. ¿Sabes? He ido a lugares donde jamás han leído SubTerra, pero mencionas «Lota» y te hablan de canarios, compuertas y niños amarrados a postes, ese es el mayor mérito de Lillo, ponernos en el mapa y mostrarnos la humanidad en su estado más cruel. Yo no imito a Lillo, no lo enfrento, tampoco pretendo seguir su escuela, pero recurro a él de manera frecuente para recordar que uno como escritor siempre tiene una tarea.—¿Cómo ves el presente de Lota en relación con su historia? ¿Qué voces o imaginarios crees que aún faltan por visibilizar desde la poesía?

—Ha sido refrescante ver cómo el relato tradicional del Lota minero abre camino a nuevas formas de leer la ciudad. En los últimos años han aparecido libros sobre la infancia o el rol de las mujeres —siempre relegadas en la historia de cualquier ciudad industrial—. Estamos más cerca de una lectura crítica de la historia local que de la melancolía que solo se lamenta de lo perdido. También está surgiendo el futuro, la discusión permanente de qué ciudad queremos construir.

En cuanto a la segunda pregunta, hay muchas tareas que yo llamo residuales de la minería que aún no figuran ni en la academia o la ficción; hablo de los perreros, poceros, tosqueros, bronceras y chateros, figuras cuya existencia implicaba vivir a la sombra de los desechos de la minería y que condensan una serie de elementos culturales muy particulares y propios (léxico, tradiciones, costumbres, etcétera), pero que al no pertenecer al relato turístico del Lota más comercial no se les da la misma importancia. Por ejemplo, los chinchorreros siempre aparecen como objeto de estudio o paisaje, pocas veces como protagonistas.—Desde Estirpe hasta Salvaguarda, tus libros muestran una evolución que cruza lo íntimo, lo social y lo comunitario. ¿Cómo describirías ese recorrido?

—Un continuo abrir y cerrar de puertas; salir desde el territorio que son los otros para reconocerme.

Comencé a escribir «Estirpe» con la única intención de registrar las percepciones —muchas veces contradictorias— de Lota en plena efervescencia social. Sin embargo, me encontré con una mirada no escrita: el relato de los nietos del carbón, o sea, mi propio relato.

«Los errores de nuestros padres» fue, justamente, al revés: quise adentrarme en la intimidad de mis dolores solo para encontrarme con lo social. Creo que, a pesar de no ser una poesía folclórica, ese conjunto de temas relacionados con la religión, la mitología, las tradiciones y la identidad hace de mis libros una continua tarea de buscarse en el resto. Pienso, además, que no soy el único poeta que está en eso.—«Los errores de nuestros padres» habla desde una perspectiva crítica, pero también afectiva, sobre herencias familiares y sociales. ¿Qué te motivó a escribir ese libro?

—Al terminar «Estirpe», quería escribir un libro que fuera un mapa de mis inquietudes e intereses. Un primer libro es un lanzarse al vacío y el segundo libro es la búsqueda de una voz. Así terminé por levantar un conjunto de treinta poemas que eran un testimonio de mis influencias, lecturas y registros. Leí mucha poesía latinoamericana de jóvenes de mi generación, volví a mis lecturas de cabecera e hice crujir mi zona de confort dejando que ello me afectara, muchas veces incomodándome. Someterme a esa tensión dio como resultado un tránsito que iba desde mi historia personal hacia las preocupaciones que nos marcan como generación. Poco a poco comenzaron a aparecer temas políticos, religiosos… curiosamente todos temas que podían rastrearse hasta la familia. Esto me hace mucho sentido, pues provengo de una familia evangélica; la mortaja de la familia tradicional y su imposición, sirve como telón a muchos males que no hemos sabido resolver como sociedad, por lo que, para mí, tocar a la familia —no la mía, sino la de todos— era alterar un espacio sagrado.

Por eso el libro se llama «Los errores de nuestros padres», tiene que ver con la dialéctica de las generaciones; mis padres decían «yo no cometeré los mismos errores de mis padres», yo lo diré de ellos y mis hijos lo dirán de mí. Decir es importante, tocar estos temas nos permite romper con cualquier ciclo; el silencio y el olvido son el enemigo.—Color a historia, en colaboración con el artista Jorge Torres, mezcla palabra e imagen. ¿Qué te interesa de ese cruce entre lenguajes artísticos?

—La amistad. A Jorge lo conocí en 2017, y durante la pandemia solía visitarlo en su local de tatuajes, que no podía abrir debido al confinamiento. Allí hablábamos de arte, y fui testigo del nacimiento de la muestra «Color a historia». Cuando me propuso este proyecto —que luego convertí en un libro— lo acepté, porque al verlo pintar y al conversar sobre nuestros procesos creativos, comencé a comprender su lenguaje. En un momento, mi poesía empezó a comunicarse con las pinturas de Jorge. Así descubrimos que hablábamos, casi, de lo mismo, y que buscábamos hacernos responsables del tiempo y del lugar que nos tocó desde distintas veredas.—¿Qué rol juega la oralidad en tu poesía? ¿Te interesa una escritura que se escuche tanto como se lea?

—La oralidad es el germen, pero en la escritura sigo las intuiciones que cada poema me pide. No veo a la oralidad como un fin, sino como una posibilidad y un recurso. En uno de mis pasajes favoritos de «Un mundo feliz», el personaje del Salvaje se encuentra con unos poemas de Shakespeare; Huxley nos narra que el impacto fue tal que, con apenas dos versos, sumido en un mantra rítmico, el Salvaje descubre que odia a su padrastro y decide a través de ellos asesinar a Pope, el amante de su madre, que yace junto a ella dormido. Creo que todos hemos sentido eso, aunque un soneto no busque precisamente rompernos, la métrica y el ritmo juegan un rol fundamental y eso Huxley lo subraya.

Creo que uno como autor debiera conocer sus piezas y simular con ellas un orden, eso implica tener en cuenta la respiración y la forma en que las palabras se comportan, tanto en el texto, como en el cuerpo y en la boca. Por eso hay registros más conversacionales en algunos de mis poemas, mientras otros acuden a contra-ritmos o recursos fónicos que no pertenecen al habla cotidiana. Y es que, más que leer mis poemas, me gusta interpretarlos (claro, sin caer en excesos ni actuaciones).—Has trabajado en bibliotecas, escuelas, centros culturales, cárceles, SENAME. ¿Qué has aprendido del encuentro entre poesía y territorio?

—Te contaré una anécdota: luego de los incendios de 2023, a través de la municipalidad de Arauco, visitamos Puntalavapié. Allí me tocó leer poemas a una comunidad que casi desaparece, en una iglesia evangélica adaptada como sala de clases.

Cada vez que leo a adolescentes, recito un poema de «Estirpe» que se llama «Hijos de la ceniza». En él hablo de mis abuelos, del carbón y de las cenizas. Hasta ese momento, no había caído en cuenta de que estaba leyendo un poema sobre el fuego en una localidad arrasada por las llamas.

Mientras recitaba, se escuchaban los continuos martilleos de la gente reconstruyendo sus hogares, y la imagen de la antigua escuela consumida por el fuego se veía a través de la ventana. Sentí escalofríos.

Cada vez que visito un territorio, el significado de las palabras cambia para mí. Eso mantiene viva mi poesía; me enseña a no dar los significados por hecho. Quiero decir: no pesa lo mismo la palabra «libertad» en un colegio donde todos los niños esperan ansiosos el recreo, que leer la palabra «libertad» en un centro penitenciario del SENAME.—¿Qué desafíos has enfrentado como mediador cultural en contextos tan diversos? ¿Qué experiencias te han marcado especialmente?

—La indiferencia es el desafío más duro de todos. Uno puede lidiar con burocracias absurdas o hacerle frente a la mentalidad de autoridades cerradas, el financiamiento es a duras penas conseguible, pero se puede, incluso, montarte a una avioneta o una barcaza por hacer tu tarea. Pero cuando la indiferencia campea entre las personas no hay cómo entrar.

Tengo muchas experiencias: chicas que han denunciado abusadores por medio de poemas escritos en clases, adolescentes que no sabían que tenían talento y aún hoy me escriben mostrándome sus textos, muchos estudiantes que me conocieron en básica y ahora estudian literatura o artes. Una vez me encontré a un chico en la micro, se cambió de asiento para sentarse a mi lado y me invitó a tomar once a su casa: «quiero agradecerle porque usted hizo tres talleres de poesía en mi liceo, y fue uno de los pocos adultos que me escuchaba», me dijo. Aún me estremezco al recordarlo.—¿Cómo nace «La Balandra Poética» y qué horizontes buscan con ese movimiento?

—La Balandra Poética nace en 2018. Yo estaba en un proceso en que comencé a hacer muchas cosas en el ámbito de la gestión cultural, pero anhelaba formar un equipo y no quería firmar esos proyectos con mi nombre. Así, junto a la poeta Myriam Tiznado, iniciamos esta plataforma. Tenemos tres pilares de trabajo: difusión, educación y formación. En difusión tenemos la editorial, que nace con la necesidad de profesionalizar el libro en las comunas apartadas de Concepción, a fin de hacer la publicación más accesible a los lectores y ofrecer una materialidad que permitiera conservar de mejor manera el patrimonio cultural inmaterial de nuestra zona. Llevamos más de 40 títulos publicados en tres colecciones y es uno de los principales pilares del Encuentro poético internacional Pájaros Errantes (entre muchas otras iniciativas). Solo esperamos que La Balandra Poética se convierta en una casa común para las nuevas generaciones y un sitio seguro y libre para el desarrollo de las artes.—Pájaros Errantes se ha consolidado como un encuentro internacional. ¿Qué criterios curativos y poéticos guían su construcción?

—Buscamos sumar obras que tengan algo qué decir en el circuito poético contemporáneo, voces que se estén abriendo espacio en el panorama actual, propongan discusión y permitan un intercambio dialógico con los autores regionales. Prestamos mucha atención a que adultos mayores, estudiantes y poetas jóvenes tengan representación en el encuentro, y tratamos de integrar distintas generaciones y visiones para dar una ventana que posibilite una mayor circulación a los poetas locales. A su vez está el componente descentralización, la que cada vez se complejiza más, sobre todo para encuentros como Pájaros Errantes, que no dependen de Fondos del libro y se sostiene gracias a la gestión de sus organizadores y el apoyo de diversas instituciones.—Como editor y compilador de Te leo Lota y Soñar, sentir, querer…, trabajas con escritores jóvenes y mayores. ¿Cómo es esa experiencia de cruzar generaciones mediante la literatura?

—En el contexto de ambas antologías, es interesante cómo las perspectivas de la ciudad cambian a medida que cambian las generaciones. Desde 2013 he tenido el privilegio de formarme a la vera de escritores mineros; encuentro que la tarea de traer a la luz las galerías de la minería es una tarea ardua, pues no importa cuánto leas a Baldomero Lillo, veas Subterra de Marcelo Ferrari o revises fotografías del pasado, jamás llegaremos a imaginar siquiera el aroma y hacinamiento de un frente de explotación; entonces ahí está la cuestión, hacer tangible esa Atlántida perdida bajo el océano. Luego están los jóvenes, que se encuentran de frente a ese enigma y comienzan a aparecer las lecturas críticas de esa historia.—¿Qué lugar crees que ocupa hoy la literatura del Biobío en el panorama nacional? ¿Qué figuras te parece que están renovando esa tradición?

—Lamento que la poesía regional no esté más presente en las antologías y encuentros nacionales. Si digo “Biobío” en un festival de poesía en otras regiones del país, apenas saldrán dos o tres nombres a la palestra, siendo este un territorio con enormes valores. Por otro lado, nuestra región ha aportado generaciones y colectivos que ya son parte de la historia literaria. ¿Nos pesa el centralismo? Un “poco mucho”, pero también es cierto que, al ser un circuito mucho más reducido, la vara es más exigente. Existen editoriales con propuestas serias e interesantes, como Vísceras o Almacén Editorial, y encuentros poéticos que han logrado abrirse un espacio en el panorama nacional y que merecen mayor atención.

Sobre la segunda pregunta, anotaré el nombre de algunos compañeros de generación cuyos libros y presencia activa en el circuito regional los han convertido en referentes entre sus pares: Iván Jiménez, Carolina Benítez, Nicolás Espinoza, Myriam Tiznado, Ana Pereira…—¿Cuál es tu visión sobre el rol del editor en el ecosistema literario actual? ¿Cómo conjugas el oficio editorial con la escritura poética?

—Desconozco si el rol del editor en el ecosistema literario actual ha cambiado mucho respecto al de la década de 1990, por ejemplo. Lo que sí ha cambiado son los soportes y los mecanismos de difusión y distribución. Con la continua evolución de las TIC y la irrupción de la inteligencia artificial, hay que estar a la vanguardia. Entender cómo se mueven los lectores en el mercado, diversificar y establecer estrategias de fidelización resulta complejo cuando la forma en que las personas perciben y se relacionan con la lectura está en constante amenaza. Las tendencias de una industria inhóspita, donde los grandes grupos económicos segmentan consumidores a su medida, poco tienen que ver con los perfiles de los sectores menos privilegiados de nuestro país.

Al menos en lo ideal, los editores independientes realizamos una ardua labor de democratización de la cultura. Tratamos de romper con el dedo dictatorial del marketing editorial, acercando a los lectores una experiencia distinta de lectura, al tiempo que buscamos hacer sustentable el sistema del libro para los autores.

Yo edito en mi propio sello, como los músicos de rock que fundan sus propias discográficas para administrar su obra. Como autor, conozco la seducción —a veces peligrosa— de tiranizar tu trabajo bajo la excusa de una visión «más pura o de autor». Pero, oye: aprender a editar me ha hecho mejor escritor, me ha dado la posibilidad de generar trabajo para otros profesionales y de hacer que ese trabajo sea sustentable. Son tres cosas que no estoy seguro de que un fondo del libro me hubiera permitido lograr. Tampoco estaré para siempre en esto. Me han ofrecido contratos editoriales, pero por ahora me lo estoy tomando con calma.—¿Qué te inspira actualmente? ¿Qué temas o formas te rondan como próximas escrituras?

—Estoy muy entusiasmado con un taller de memoria barrial que relaté en el Barrio Pedro de Valdivia, en Concepción. Este lugar nació como relleno del río Biobío, donde los vecinos construyeron sus casas sobre escombros, basura y arena. La gente de este barrio es admirable, y sus historias me han conectado más profundamente con mi propia realidad.

Yo también crecí en una toma, con vecinos que no contaban ni con alcantarillado ni agua potable, en un cerro donde los pasajes aún no se pavimentan. Hay cierto arrojo detrás de esas historias, una humanidad punzante. No digo que vaya a escribir un libro sobre eso, pero la precariedad es un tópico muy presente en mi poesía... Son esas cosas evidentes de las que uno no se da cuenta hasta que te golpean.—Si tuvieras que elegir un verso o una imagen que definiera tu poética hoy, ¿cuál sería?

—Escribí un pasaje en «La memoria venidera II», (ese poema basado en las pinturas de Jorge Torres) que dice:Por favor, no manches el luto,

acércate con respeto.

Los escombros en todas partes

delatan el paso de la lucha.Como el niño que luego de la guerra

escarba las ruinas de su hogar

y grita el nombre de sus abuelos;

hago crecer la hierba alrededor

de esta lápida sin nombre,

de este Goliat devastado.(…)

—¿Qué lugar sueñas que ocupe la poesía en la vida pública de este país?

—Uno quisiera ver poesía en todas partes, pero en el mundo real, la poesía habita la intimidad y el misterio. Quiero eso: que cada político, figura pública, líder, educador, administrador… guarde uno o dos versos que le den sentido a la tarea de vivir. Aunque no se digan, aunque todos los callen: tres o cuatro palabras que nos hagan compañía. Honestamente, creo que eso bastaría para detener cualquier guerra.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

“Lota ha marcado toda mi obra”

Conversamos con el poeta y gestor cultural Alejandro Concha M., para quien la poesía

es una forma de salvaguardar el territorio y su memoria.

Por Ernesto González Barnert