Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

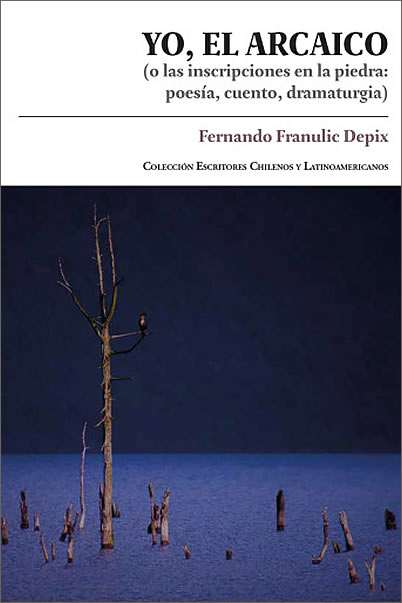

Yo, el arcaico (o las inscripciones en la piedra: poesía, cuento, dramaturgia),

Fernando Franulic Depix, Santiago de Chile,

Editorial Mago y Del Aire Editores, 2025, 191 páginas.

Reseña por Iskra Pavez Soto

iskrapaz@gmail.com,

Universidad del Desarrollo

Tweet .. .. .. .. ..

El libro Yo, el arcaico había sido publicado en formato digital en el 2021 por Del Aire Editores y, ahora, junto a Editorial Mago llega en papel. Fernando Franulic era sociólogo e historiador con estudios de postgrado en Francia, anteriormente había publicado ensayo, narrativa y lírica, pero nos dejó de forma prematura el año 2024. En esta ocasión, presenta una obra póstuma que viene a robustecer su legado literario con poesía, cuento y teatro. Un camino lleno de piedritas que guían una escritura anhelante y, tal vez, con exceso de fuego, tal como dice en el Prefacio. Desde el título nos provoca curiosidad: ¿Quién ese yo que nos hablará?, ¿qué tan arcaico, antiguo o anticuado será ese yo, para estos tiempos postmodernos?

Fernando Franulic

En estas letras hay sangre y fuego: “el fuego es constante deslumbramiento” dice Fernando. El fuego tiene una relación con lo arcano y primitivo. María Zambrano (1993) señala que la capacidad de asombro forma parte constitutiva del ser humano. Desde tiempos inmemoriales nos sentamos alrededor del fuego para oír viejas leyendas. La hoguera dará paso al concepto de hogar. El fuego está en la fogata del carrete y en la barricada de la protesta. El fuego es un “comportamiento errático, desbocado e improductivo”, dice Fernando. La locura y la poesía habitan en un estatus ambiguo: “los locos gritan a los vientos las verdades sociales”, “los enfermos mentales no se rinden a la mercancía del espectáculo”, son “vagabundos sin destino”, por ello, el autor reconoce que “se sitúa en la locura del canon”.

La primera parte del libro está dedicada a la lírica, es la más breve y contiene 11 poemas. El primero se titula El niño hurguete, y simula una confesión: “Fernandito, tiene el afán de la curiosidad / Los signos me esperan siempre / porque a cada uno le entregué una historia”. En el segundo poema, Al volver, nos describe: “El gallinero / conspicuo y palaciego”. En el poema La locura, tal como sus primeros versos lo dicen, hallamos una trampa: “la otredad es un imaginario / la ponzoña cumple su hechizo / Soy otro travestido / soy otro maldito / estoy en el enunciado”. En el poema La noche en los acantilados se oye un susurro: “Todavía quedan vestigios de agua en mis orejas / Cómo se mira un abismo / Y toda mi breve vida” que da origen al subtítulo de esta sección poética.

El poema El chincol anuncia una de las obsesiones que recorrerá el escrito: los pájaros y su demencia. Los pájaros tienen un lugar en el imaginario literario chileno. Las metáforas de Elvira Hernández (2006) y sus pájaros en la ventana, así como la figura del pájaro obsceno de José Donoso (1997) habitan en los recovecos de las casas chilenas. Fernando celebra a una de las aves más comunes de nuestro hábitat: “Que la muerte de un chincol / sea digna de la muerte de un soberano”. Este tono profundo sigue en el poema Dicen los pajarillos: “Un día mi habitación se llenará / de parajillos / que andarán entre los libros”. Con el último poema, titulado Me faltan las palabras finaliza el primer apartado del libro: “Nadie iba a sepultar mi cadáver / ya sea astral, de mi psiquis alucinada / porque he salido de la torre / de la miseria / del hambre / y del exterminio / y armo mi teatro / teatro de lastimeras formas / teatro de infantiles amores / me río y lloro”. La poética de Franulic bebe de la naturaleza mistraliana, en sus versos se oyen ecos de la flora y fauna chilenas. Por ejemplo, el verso final del poema Colinas yo tenía de Gabriela Mistral parece una conversación con Fernando: “Y tengo ahora solo / sol que no es sol y cuesta de agonía / y un viento de locura que me empuja” (Mistral, p. 546). Además, los versos de Franulic se nutren de las influencias de su estadía en Francia con Rimbaud (1996) y su infierno -o locura-.

El segundo apartado corresponde a los cuentos y constituye una de las partes más densas del libro. Se inicia con El patio del parrón, que entre nidos de avispas nos muestra como “los pájaros de la mañana se alimentan de las uvas negras, ningún humano ha comido de ellas… y me da la impresión de que es una parte de la casa que llora, que llora el lamento por la temprana muerte del padre”. Estas imágenes literarias hablan de veranos vacíos -o vaciados- por la partida picoteada de los pájaros sin la mediación humana. Sigue el relato titulado: Estar en la otra civilización que nos narra un despertar de “pescadoras, campesinas, estudiantes, proletarios, artesanas, pobladoras, embusteras y ladrones de poca monta”. Soledad parece un personaje sacado de las novelas de Virginia Woolf (1880), amiga sabia y precursora de la transformación, reflexiva y actuante en el cuento recuerda aquella frase vetusta y manoseada: lo personal es político. Junto al narrador se imaginan una sociedad sin jerarquías, basada en la horizontalidad, con alegría y vítores, la asamblea recibe esta propuesta. En el final, el narrador está ocupado cambiando el agua de los bebederos de un jardín botánico.

A continuación, viene el cuento El enigma de una guerra que narra una historia de amor y traición, ambientada en la Serbia de inicios del siglo XX. Ivana vive una vida austera y bohemia en la costa croata, renuncia a los lujos de su linaje aristocrático, va al teatro a oír a Tchaikovski y el primer fagot de la orquesta, Nicolai, es su antiguo profesor de química. Viven un amor tórrido, plagado de habladurías. Pero una tarde, Ivana regresa a su casa y halla sobre la mesa una jaula con un periquito australiano adentro, regalo de Nicolai. Fue hasta su oficina universitaria y solo encontró un pañuelo con una fórmula escrita en turco. Huye a Varsovia y vuelve a un Sarajevo decadente, grisáceo e inseguro, donde los proletarios la husmean y le roban su collar y los aros. Ivana desconcertada vomita un líquido maldito, igual que el periquito.

El cuento Las piedras también son bellas narra la historia de Jerónimo Ustáriz, un archivador que sufre de migraña y fiebre, en medio del tráfico citadino, aprecia el abigarrado Palacio del Conde de Altamira; una obra de 1678 con jardines de pimientos y rosales y un pórtico primoroso que lo cuida del “rugir hiriente del afuera”. Pero nadie tiene tiempo de observar esta belleza, porque hasta los jóvenes investigadores anhelan las mercancías; una parte de Jerónimo también, ya no desea seguir anclado en historias sangrientas e intelectuales que nadie quiere oír. Junto a su colega, el doctor Estrada, investigan un hecho ocurrido a mediados del siglo XVII denominado “La rebelión de las cátedras”, cuando los estudiantes vandalizaron las obras escolásticas e hicieron una gran pira con los libros de la biblioteca y, finalmente, fueron ajusticiados en la horca. Jerónimo relaciona esa antigua y olvidada revuelta con las manifestaciones que observa en la actualidad. A pesar de la migraña, Jerónimo sigue buscando referencias y fotografía un documento de diez fojas sobre los rebeldes de la facultad de teología. En diciembre de 1662 se dictó la sentencia de hacer trabajos forzados, como picapedreros, de sol a sol. Los rebeldes construyeron, nada más ni nada menos, que el Palacio Altamira. Jerónimo evoca las piedras de la escalinata, pero una sirena de la policía lo despierta y recuerda haber leído en un panfleto un levantamiento estudiantil convocado para esa misma noche. Los gases y las barricadas inflaman el cielo, aturdido por su migraña, Jerónimo observa a otros jóvenes con picota en mano romper las escaleras del saber barroco.

Los Mares vegetales es el siguiente relato que trata de Mariana, una mujer que huye de un matrimonio pactado, incluso con dote pagada y después de cinco años arriba en el vapor transoceánico que viaja desde el lejano y europeo Paris hacia el puerto de Valparaíso. Mariana de los Arcos es una mujer de alcurnia en luto (ha quedado viuda), cuyo abuelo compró a la Corona Española el título de Marqués del Maule, lo que le permitió a su nieta poder acceder a los salones literarios capitalinos, pero ella prefiere quedarse en la ciudad de Valparaíso e instala allí una tienda en honor a Madame Bovary e incluso intercambia su apellido a Mariana Rouault mintiéndole al funcionario de la aduana. Corre el año 1866 y Chile está en plena guerra, por eso, la actividad mercantil se ve afectada. Una acaudalada familia de Punta Arenas está encargada del comercio porteño y se burla de los deseos de Mariana de instalar una fábrica de crinolinas para las grandes señoras, ella promete pagar impuestos y traer la moda victoriana. Mariana encuentra una antigua casa de ejercicio espiritual de los jesuitas -recién expulsados- y junto a Berenice (su doncella del vapor) y dos mujeres abandonadas, como Carlota y Angélica, citan el decreto de O’Higgins de 1817 que reclama derechos para el sexo débil. Luego de los trámites, el Bazar Bovary tiene éxito y las ganancias se reparten entre las cuatro mujeres. El antiguo claustro es un cuadrado perfecto. Fernando dirá que es una casa de las oquedades. Para Mariana es un osario con nombre botánico, su jardín selvático no ha recibido podas en siglos, ahí su psiquis femenina fluye en el bosquecillo. Dos árboles atrapan la crinolina de Mariana un 31 de marzo de 1866 a las ocho de la mañana, quince minutos después empieza el bombardeo a Valparaíso, Mariana de los Arcos -o Mariana Rouault- sale volando y cae lejos del Bazar Bobary, en una charca, llora y al volver al claustro comprueba que sus compañeras (Berenice, Carlota y Angélica) están esposadas. Mariana es llevada a la Casa de Corrección por un policía, ella se declara hechicera del bosque, pero el doctor Espinoza afirma que solo es una enferma mental; los enfermos gritan en la casa de orates, una demente, añade el doctor Barría, mientras un tercer doctor (Mendoza) visita a la madre de Mariana, doña Margarita y le anuncia que su hija, aunque recibe estimulantes nerviosos, está cada vez peor. Para los médicos alienistas aquella mujer sufre de melancolía, o la enfermedad del amor, le recetan confesión, tónicos y baños fríos. Mariana recibe la visita de Angélica, vestida a la última moda, va acompañada de diez mujeres con guadañas y juntas liberan a Mariana en el caballo de Berenice hacia los mares vegetales. A diferencia de la clásica novela de Gustave Flaubert (1856), que finaliza con el suicidio de la protagonista (Madame Bovary), este cuento termina de forma virginiana con la escapatoria de las mujeres hacia un destino utópico.

El cuento Salvaje sonata habla de Antonio, compositor de piezas musicales, a quien le interesan las relaciones internas de la musicalidad. Junto a Griselda en el violín, Paulo en el oboe, Lucinda en los timbales e Ignacio en el violoncelo van a dar un concierto en una abarrotada sala de teatro inglesa. Corre el año 1601 y la Reina no está en el gran salón, las damas condesas y vizcondesas sonríen, sobre el río Támesis, la Reina oye una sonata privada que le recuerda la tragedia de Ofelia y a su madre, Ana Bolena, acusada de traición por dar a luz a una mujer, ella: Isabel I. La Reina que firmó la ley de los pobres. Mientras el reino se marchita, los músicos son protegidos, pero llegan los soldados y aprende lo que significa la muerte.

El tercer apartado del libro corresponde a la dramaturgia y ocupa casi la mitad de sus páginas. Comienza con la pieza denominada El archivero archivado que transcurre en un polvoriento residuo, donde el protagonista exige silencio a gritos, incluso a las larvas y a los bichos que cercenan los documentos que tienen más de un siglo de antigüedad. “El silencio del documento ha atravesado los siglos”, dice el autor. El archivero discute con la Historia, con mayúscula, que habla de la gente superior, no como los jóvenes de ahora que prefieren la historia social e incluso la historia de las sonrisas, los sillones, los domingos, las marejadas, las cotorras, las muelas y un sinnúmero de pequeñeces. Se sienten ruidos en el salón. El archivador recuerda la visita de un lenguaraz u holgazán que ha visitado el archivo y pidió cincuenta documentos, dijo que investigaba en torno a “la belleza y el mal”, batallas barrocas, farándula académica, piensa el archivador, mientras lee el Tratado de Quilín de 1641 firmado por los españoles y los mapuches que fija la frontera del Bío Bío. Fernando Franulic se confiesa una vez más: “Soy el verbo de los documentos. Yo mismo soy un archivo que contiene todas las historias en mi historia, claro que es una historia con minúscula, porque nunca mi historia penetró en la gran historia”.

Y llegamos al mejor relato del volumen, desde nuestra percepción, es la obra de teatro titulada Amor pájaro, que transcurre en una pajarería arcaica y olvidada, ubicada en alguna callejuela de Estación Central, estancada en los años ochenta, donde las aves pían y revolotean en sus jaulas. Se trata de un texto que contiene valiosas frases coloquiales y ha capturado muy bien el habla popular chilena, al estilo de Diamela Eltit (1983) o Alfredo Goméz Morel (1950). Los personajes son: Cesario de 76 años, dueño de la pajarería, quien vive y trabaja con Paolo de 58 años, de mirada perdida. Una mañana de primavera oyen una sinfonía de gorriones, pero Cesario quiere “música verdadera poh niña, con violines y trompetas” o “por último, una cumbia”. El ronroneo de la golondrina se mezcla con los grititos de la cotorra y los agudos zorzales. Paolo muele las migas de un pan y contempla pensativo a la paloma querendona. El jilguero trina bajito. A las catitas inseparables siempre las miran en menos. Los canarios cantan, tal vez, porque son los únicos que la gente compra. Los viejos loros tropicales nunca se vendieron... “Si estos bichos no tienen sentimientos”. “Me tienen aburrido”. Desde hace cuarenta y dos años, Cesario rezonga por su dolor de huesos. “Amargá”. “No empecí a mujerear”. “La macha”. Cambian el agua. Hace veinticinco años atrás, Paolo cazaba tres o cuatro gorriones con alpiste y mortadela, adentro de una caja de zapatos. A esos pajaritos, comunes y silvestres, hasta ordinarios, con ese jaspeado naranjo y negro, les gusta mucho la carne, “y yo me reía porque quedaban encerraos los pajarones, casi siempre los soltaba”. “¿Te fijaste en el azul de los tordos?” “Un verdadero gallinero quería ella, esto es una verdadera cochiná, cómo mierda saco la mierda”. “Amargá”. “Disfrutai ahí sentá como una reina”. Cesario crio a Paolo, porque “criar es querer”. “Yo me crie solito, como los pájaros”. “No teníai nido, yo te lo di, mi pájara”. “¿Te referi a esta jaula?” Ricardo agarraba a Paolo de la cintura, diciéndole “pichoncita de nalgas gordas”, era “un gavilán”. “Sucedáneo de mujer”. “Soy loca no más”. “El tío Adriano nunca daba besos”. “Doña Teresa lo sabía”. El día del rescate, los tíos estaban curaos. “Toda la cuadra hablaba de voh,”. Un eco por la población. “Tan solo, tan frágil, erai la loca conchesumadre, el puto de mierda, el maricón feo”. Las comadres te escupieron. Teresa y Adriano se reían. El Ricardo se fue con su nueva polola, la Susana. “Déjame tranquila, querí”. Se rompe una ventana, tiran a un guarén medio muerto o, tal vez, sea un pájaro de plumas ásperas. Es un buitre negro chileno que se alimenta de carroña y descomposición. Hablan de asustar a los niños con ese pajarraco y huir a una cueva, pero el ave está herida, le dan de comer pájaros muertos y lo bautizan como Reimundo. “Cuenta po niña”. “Espera que me hago un té”. Una fogata, la hoguera, donde el fuego nos congregue. “Un hombre que convive con otro hombre”. “No te dai cuenta que quizás somos las últimas locas que vamos quedando”. “Nos vamos a Chañaral”. “Estai loca, mujer”. “Nos vamos en camiones”. “Tú no entendí na”. “En un mes más”. “Yo quiero abrir toas las jaulas, que quede la tendalá de pájaros que salen por las ventanas”. “Mi corazón aún no es carroña”. “Éramos jóvenes”. Oscuridad. “Maricón culiao. El Reimundo no era na pa un museo, era pa volar. Enjaulá te vai a morir voh”. “Eso es un arte, se llama ta-xi-der-mia”. “Hai lloriqueao toa la mañana. Estai haciendo show”. “Pásame otra piscola”. “Yo me iba al desierto a volar”. “Están cayendo los patos asaos”. “Te di todo lo que más deseabai”. “Es que yo tampoco quería vivir en una pajarería”. “Yo te compré y ellos aceptaron felices el trato”. “Entonces, realmente compraste a un zorzal, pero el zorzal no es vulgar, es un ave de las más bellas”. “Quiero que me perdones. Te juro que te amé. Y todavía te amo”. “No seré carroña”. “Enséñame a ser libre, pájaro volador”. Este diálogo poético y disidente, al mismo tiempo, grafica un habla popular chilena plagada de figuras retóricas que sintetizan la subjetividad del bajo pueblo, de comunidades marginalizadas y su labia locuaz e impertérrita.

La última obra se titula Tiempos sin soberanía, presenta a dieciséis personajes en disputa por unos campos mudos, unas acequias arrugadas y una naturaleza sin lenguaje. El cosmógrafo habla de la Terra Australis, la tierra maldita o el Imperio de la Sangre. En un convento, al borde de la bancarrota, donde los gastos superan a los ingresos, el puerco es sinónimo de pecado. “He dado en caridad a los puercos”. “Los pobres abrazan a los vicios”. “Soy un simple gramático”. “La caridad debe hacerse con el indio, porque es miserable y desgraciado”. “El indio es similar al pobre”. “La sequía nos tomó por sorpresa”. “Los pobres siempre anduvieron detrás de las revueltas”. Tres viejas mujeres con ojos vidriosos y huesos ya roídos son las únicas súbditas de este imperio decadente junto a doscientas calaveras. Fidel es el nombre del señor de estas tierras. Dos marinos destripan a los soldados hambrientos y esperan la nave de su majestad. El escribano con fecha 25 de julio de 1587 registra la muerte de un niño. El fantasma del niño orienta a Fidel, le dice que nunca será padre, que está en un barco que se hunde a la deriva, donde la bruma o las olas lo llevan a varar. Una anciana canta, los frailes le piden mejorar los versos escritos en hojas carcomidas por el hielo. ¿Cuál será el destino de nuestra fe? Se pregunta el señor Fidel: “Es el decir de las estrellas, significan que algo debe nacer y que algo debe morir, ha nacido un reino, pero no tiene rey. Vos seríais el rey. La misma luna os coronará”.

Este libro contiene un triple o múltiples lenguajes que se deja leer y oír de forma armónica y fluida. Yo, el arcaico es un reservorio de pájaros y oquedades. Según la Real Academia Española (RAE, 2025), la palabra oquedad significa, en primer lugar, un “Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o artificialmente” y, en segundo término, una “Insustancialidad de lo que se habla o escribe” y también es sinónimo de hueco. La temprana partida de Fernando ha dejado un vacío en medio de sus palabras. Una oquedad que habita en estas páginas y anhela que escuchemos su trinar.

________________________________________

Referencias bibliográficas

Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Bibliotex S.L., 2001.

Eltit, Diamela. Lumpérica. 1983. Santiago: Seix Barral, Biblioteca Breve, 2021.

Falubert, Gustave. Madame Bobary. Madrid: Editorial Alma, 2021.

Goméz Morel, Alfredo. El río. 1962. Santiago: Tajamar Ediciones, 2017.

Hernández, Elvira. Pájaros desde mi ventana. 2018. Santiago: Alquimia Ediciones, 2019.

Mistral, Gabriela. Poesía reunida. Mi culpa fue la palabra. Santiago: Lom Ediciones, 2015.

Real Academia Española. Oquedad. Diccionario en línea. 2025.

Rimbaud, Arthur. Una temporada en el infierno. 1873. Santiago: Tajamar Editores, 2019.

Wool, Virginia. La señora Dalloway. 1889. Barcelona: Editorial Lumen, 1998.

Zambrano, María. Claros del bosque. 1950. Madrid: Comercial Grupo Anaya, SA., 2019.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Yo, el arcaico (o las inscripciones en la piedra: poesía, cuento, dramaturgia)", de Fernando Franulic Depix.

Santiago de Chile, Editorial Mago y Del Aire Editores, 2025, 191 páginas.

Reseña por Iskra Pavez Soto.