Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Hernán Valdés | Autores |

La novela perdida y recuperada de Hernán Valdés

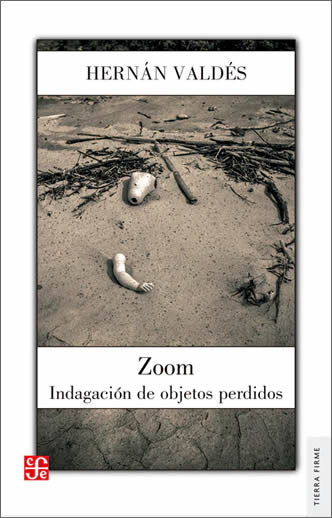

ZOOM. INDAGACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS, de Hernán Valdés

Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2021 223 páginas

Por María Teresa Cárdenas

Publicado en Revista de Libros, 14 de febrero de 2021

Tweet .. .. .. .. ..

"Para mí es como si se tratara de una primera publicación. La anterior apenas llegó a Chile, no recibió atención ni comentarios. Una media docena de personas debe haberla leído", dice Hernán Valdés (Santiago, 1934) desde su hogar en Kassel, Alemania. Se refiere a la versión "revisada y renovada" de Zoom que acaba de editar el Fondo de Cultura Económica y a cuyo título original el autor le sumó la frase Indagación de objetos perdidos.

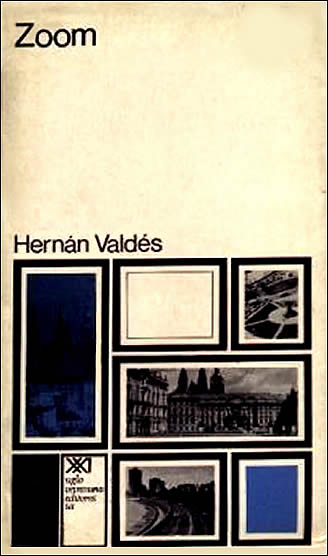

Publicada en 1971 por el sello —también mexicano— Siglo XXI Editores, Zoom pasó, tal como dice el autor, prácticamente inadvertida. Pero no del todo. "En algún día de 1972 —escribe en la introducción—, Enrique Lihn apareció en mi casa con un ejemplar de la revista colombiana Eco, donde había publicado un largo artículo sobre Zoom, que de inmediato me leyó. Si no hubiera sido por eso, pienso ahora, quizá este libro no habría sido reescrito y reeditado". Claro, porque después de múltiples acontecimientos y vicisitudes, Valdés hizo propia la indiferencia de otros. "La ignorancia publicitaria acerca de ella, me llevó también a desmerecerla", reconoce. Hasta que hace unos años se reencontró con el artículo de Lihn en internet. Ese fue el impulso para releer el libro, y decidió darle otra oportunidad. E incluir, a modo de epílogo, ese texto.

El guardián de las letras

A principios de los años sesenta, Hernán Valdés obtuvo una beca para estudiar Cine en Praga, en pleno imperio de la Unión Soviética en los países de Europa del Este. Tenía casi 30 años y un matrimonio fracasado. Como escritor, había debutado con Poesía de salmos (pdf) (1954), ya contaba con un par de premios y frecuentaba la bohemia literaria del centro de Santiago, cuyo mentor y aglutinador era el poeta Teófilo Cid. Fundador del grupo surrealista La Mandrágora —junto a Braulio Arenas y Enrique Gómez-Correa—, Teófilo Cid exhibía en esos años una dramática decadencia. La imposibilidad de escribir poemas que estuvieran a la altura de sus expectativas de lector erudito y conocedor de toda la poesía vanguardista lo había precipitado al alcoholismo y al abandono de sí. Pese a esto, sus palabras eran recibidas como una especie de oráculo por los poetas y artistas que lo rodeaban en el Club Social Pinochet Le-Brun. Como el joven Hernán Valdés.

Teófilo Cid murió poco después de que Valdés volviera de Praga y antes de que este saliera nuevamente, rumbo a París. Y fue en esa ciudad donde la novela empezó a tomar forma. Una muy particular, en la que se mezclan las vivencias de Teófilo en el Santiago de los 50, cuando el país es gobernado por un general "decrépito, rodeado de oportunistas, bribones y aprovechadores" —explica Valdés—, y las de Héctor —que comparte con el autor mucho más que la inicial del nombre— en la Checoslovaquia de inicios de los 60, "en los últimos años del estalinismo", donde se imponen la pobreza de sus habitantes y el absurdo de la burocracia que los rige. Lugares, épocas, tiempos verbales y personajes se alternan, a veces sin transición, en esta novela no exenta de humor.

—¿Siempre vio a Teófilo Cid como un personaje de novela?

—Sí, Teófilo representaba una cierta intransigencia moral y estética en el medio literario chileno. En Fantasmas literarios (pdf) escribí tras su muerte: "Con Teófilo termina una época. Se va un centinela de la literatura, un guardián de la puerta que él consideraba sagrada, y más allá de la cual él mismo era quizás ignorado. Sin él ya no habrá quién ponga orden en las Letras, ni quienes aprendan, de él, a ponerlo". ¿Cómo no soñar en convertirlo en un personaje literario?Para Valdés nunca fue fácil vivir en Chile. Sus orígenes familiares se traducían en una constante incomodidad y retraimiento, a lo que se sumaba su espíritu crítico y escéptico. Héctor, su alter ego, suele sentir que la vida tiene que "ser espléndida en alguna otra parte" y que un malentendido lo mantiene alejado de la verdadera existencia. Sobre esta "vida espléndida", el autor afirma:

—Aparentemente, el personaje no la encontró. El autor, solo esporádicamente. No existe esa "otra parte". Es la persona quien la crea, en cualquier lugar, si logra encontrar los componentes necesarios. Aun así, la nostalgia de esa "otra parte" es inextinguible.

Así, para Valdés, "los temas de la novela son la búsqueda de algo que no existe en el medio ni en las capacidades creativas de los personajes: en Teófilo, la exigencia de un lenguaje que exprese su sensibilidad, su imaginación. La pretensión de una creación vanguardista, que rompa los moldes habituales, fracasa. El lenguaje le traiciona, le responde con resultados retóricos, manidos".

Primera edición de la novela, publicada en 1971

La memoria autónomaEn el caso de Héctor, al partir, supuestamente a Praga, porque la burocracia checa lo hará pasar unos meses plagados de situaciones absurdas y hasta grotescas en una pequeña aldea campesina, deja escapar a Octavia, una joven con recursos que le hace sentir, como se lee en el libro, "la felicidad de descubrir en el mundo real a quien entre todas las personas tiene la clave que te descubre, te ilumina y te anima".

—Héctor es un ser marginal, que rechaza el orden establecido, el poder establecido, la cultura dominante en la ciudad —explica Valdés—. Octavia, de la cual está enamorado, aun cuando comparte con él parte de esa rebeldía, vive dentro de ese orden; es decir, la ciudad. Pertenece a la ciudad. Para unirse a ella, Héctor debería aceptar las reglas, someterse. No lo acepta y el amor fracasa.

Pero permanece en la memoria, así como otras tantas imágenes de su pasado. Y afloran de manera proustiana. "Héctor, en la medida en que transcurre su experiencia, rememora. No es una rememoración programada, voluntaria. Es la rememoración autónoma de su memoria. Su memoria le trae imágenes, situaciones, juega con ellas, las mezcla. Ahí he intentado reflejar lo que ocurre en la experiencia de nuestras vidas cotidianas. Mientras hacemos cualquier cosa, nuestras memorias están en lo suyo, nos traen imágenes que nada tienen que ver con lo que hacemos, pasan de una situación a otra, saltan, se entremezclan. El lector debe tener conciencia de esa realidad al meterse en el libro", afirma.

El escenario político de la novela muestra la burocracia y la pobreza de Checoslovaquia, y también el ambiente chileno. "Checoslovaquia es en ese momento una sociedad tan estancada como la chilena, donde la gente vive una situación de sometimiento pasivo, de cinismo respecto de la autoridad", describe. Y agrega: "Son sociedades sin proyecto, sin un sentido para la gente. Y es en este tipo de sociedades donde se genera el absurdo".

—¿Es mejor el mundo después de la caída del muro y del "socialismo real"?

—En gran parte es mejor. Pero ocurre que cuando se derrumba un muro aquí, se levantan otros en casi todo el mundo, y no solo materiales. Es la inmemorial mentalidad del sitio: se teme el asedio, no tanto de las huestes de Agamenón ante Troya, como de las ideas, las libertades. Se crean ciudadelas de diversas intolerancias, dentro de los países y de las personas. Praga era una ciudad triste, gris, bajo el socialismo. Pero el neoliberalismo la ha transformado en una especie de parque de Walt Disney. ¿Es un mundo mejor?

"Traición" a NerudaEn la presentación virtual, este miércoles, Valdés recordó las circunstancias en que su libro se publicó por primera vez. En el barco que lo traía de vuelta a Chile desde París, en 1970, se encontró con Pablo Neruda, a quien había conocido años antes en Santiago, y su mujer, Matilde. Muy a menudo se reúnen en el bar, y un día Neruda le pregunta qué está escribiendo. Él le cuenta que ha terminado una novela y que piensa publicarla con Zig-Zag, como una anterior, Cuerpo creciente. "'No lo hagas', me dice Neruda, 'te vas a quedar enterrado en Chile. Vamos a ver otras posibilidades. Yo tengo una reunión con Orfila', que era el director de Siglo XXI —rememora el autor—. 'Me das el manuscrito y se lo paso, sin ninguna recomendación, solamente para que lo lea'. En los días siguientes, ya en Santiago, dejé la novela en el Hotel Crillón, en un sobre dirigido a Neruda. Pocos días después recibí una carta que, entre otras cosas, decía 'Misión cumplida'. Creo que todavía tengo esa carta por ahí. Orfila publicó el libro y años después descubrí unos versillos de Neruda muy difamatorios hacia mí. Y esto me hizo pensar que se sintió traicionado. Él había recomendado un libro que era absolutamente contrario a su posición, a sus compromisos políticos, por la situación de Checoslovaquia, que era un país de la órbita soviética".

Otros, sin embargo, atribuyen el enojo del poeta a un artículo que Hernán Valdés publicó poco después en la revista Anales de la Universidad de Chile, donde describe con ironía aquel encuentro, bajo el título de "Navegación con Neruda y conflictos de la admiración".

—Bueno, es difícil saber —reconoce Valdés—. Yo creo que Neruda se sintió burlado y traicionado: por recomendar un envoltorio envenenado, con la mayor generosidad. Y yo, dárselo, con la mayor ingenuidad.

Sucesos dignos de la poesíaUn personaje secundario de la novela, de apellido Faúndez, insiste con impertinencia en decirle a Teófilo que los intelectuales chilenos de ese momento no tienen nada que defender como propio, y que todo es copiado de afuera, de Europa. Valdés coincide. "Sí, enteramente, en ese tiempo. Ni ideas, ni tradiciones, ni convicciones, ni gustos", señala sobre el país que dejó para siempre hace 47 años, cuando tuvo que salir al exilio y buscar la vida en otra parte, después de sufrir la degradación y mirar de cerca a la muerte en el campo de prisioneros de Tejas Verdes.

—¿Qué mirada tiene hoy sobre la sentencia del padre de Teófilo: "Yo te lo digo, negro, no vendrán sucesos dignos de las grandes palabras que tú adoras".

—Solo podría corroborarlo. La memoria de Teófilo también le hace oír a su padre, conductor de trenes, cuando le dice que tiene una inteligencia "extranjera", "gratuita", que "no ha crecido por una exigencia de la naturaleza". "Es lo que piensa una persona 'normal' de un intelectual, más aún si es cosmopolita", señala Valdés.—¿En qué aspectos enfocó esta "renovación" de la novela?

—En eliminar algunas escenas inadecuadas, en clarificar algunas situaciones, en dar una mayor coherencia a las acciones de los personajes, para lo cual fue necesario reescribir algunos capítulos.—¿Por qué agregó esa frase al título: "Indagación de objetos perdidos"?

—Tras la lectura de ese artículo (de Enrique Lihn), la revisé y me pareció que muchas partes no estaban mal y que el conjunto merecía una readecuación. En ese proceso, me parece que iba rastreando objetos perdidos, desaparecidos. Objetos eran, por supuesto, situaciones, personas, sentimientos.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Hernán Valdés | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

La novela perdida y recuperada de Hernán Valdés

ZOOM. INDAGACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS, de Hernán Valdés

Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2021 223 páginas

Por María Teresa Cárdenas

Publicado en Revista de Libros, 14 de febrero de 2021