Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Jaime Collyer | Autores |

Conversación con Jaime Collyer:

"El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones"

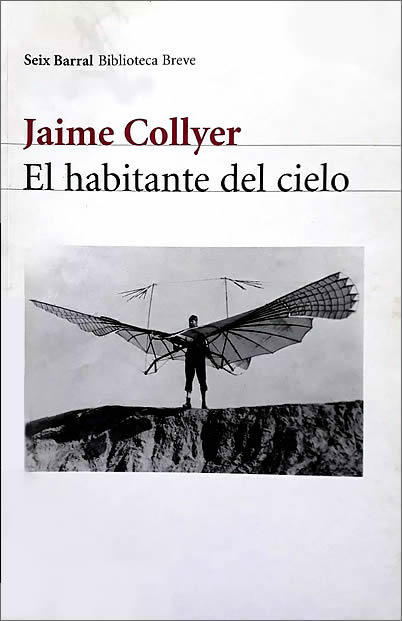

"El habitante del cielo", Seix Barral, 2002, 189 páginas

Por Francisca Lange y Álvaro Bisama

Publicado en YA LO LEÍMOS 2002

Tweet .. .. .. .. ..

Con la excusa de la buena recepción de El habitante del cielo, conversamos con Jaime Collyer; he aquí algunos resquicios de una extensa tarde invernal, en medio de un largo fin de semana santiaguino.

—¿Encontraste diferencias entre la recepción que tuvo El habitante del cielo y tus libros anteriores?

—Sí. Bueno sobre todo con Cien pájaros volando, donde la recepción fue muy ambivalente. En Chile la recepción de la crítica periodística fue negativa aunque algunos escritores instalados en la escena salieron a defender el libro, pero la crítica en sí, no sé. En España hubo una buena crítica. Acá fue ambivalente y a mí me provocó una sensación similar; nunca he sabido al final cuánto vale esa novela.—Esa era una novela muy consciente de su construcción...

—A nivel estructural sí. Con El habitante del cielo rebajé mis estándares. Me pareció que había un único personaje que nucleaba la historia, estaba su díscupulo que la relataba y había una peripecia muy fácil de organizar: los cuatro intentos que el tipo hace. Cuatro hitos que permitían llevar la historia casi linealmente.—Cien pájaros volando era un libro mucho más político. El habitante del cielo no tanto, parece un texto más global, más comprensible para un público no chileno.

—Rodrigo Pinto, de Revista Caras, hizo una lectura de Cien pájaros volando y cerró su crítica diciendo algo así como "...habrá que dejar pasar un tiempo para reconsiderar esta lectura tan peculiar que Collyer hace de la transición chilena". A mí me desconcertó un poco esa lectura porque nunca me lo propuse.

Jaime Collyer

—Pero eso estaba en la novela: el momento en que el tipo se acuesta con la oveja es el momento en que están eligiendo a Aylwyn.

—Sí, están eligiendo a Aylwyn, eso es claro pero no sé, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El inicio de esa historia era bastante menos ambicioso y era una anécdota que un amigo agrónomo me contó, que estuvo alguna vez haciendo un policlínico en el Cajón del Maipo. Ahí conoció una comunidad de cabreros y ovejeros que dormían con las ovejas para darse calor, y yo pensé "qué interesante la idea de un académico, un intelectual que está ahí por casualidad y le pasan una oveja una noche", ¿qué tipos de conducta le provocaría eso a un tipo como él, urbano, ilustrado y todo?. Ese fue el inicio. Luego se empezó a complicar y surgió el escenario en el que yo llevaba viviendo cinco años, que era el de la transición chilena. Supongo que por esa vía la novela fue absorbiendo esos contenidos.—Y uno de tus leimotivs: el tipo desencajado del ambiente, el antihéroe, el perdedor.

—¿Estamos hablando de Cien pájaros volando?. Yo creo que en El infiltrado vale lo mismo, un outsider, alguien que está fuera de las grandes facciones. En Cien pájaros volando hay un académico que está al margen de la academia y por eso se va a la montaña y Brueguel, que está en la selva y ha desertado.—La imagen del perdedor.

—El perdedor que en alguna medida opta por el anonimato; ese es como el tema.—Pero hay un lento camino a la esperanza: en El infiltrado el protagonista estaba destrozado por lo que lo rodeaba, en Cien pájaros volando estaba todo el tema del 'descreimiento' y en El habitante del cielo hay una vuelta hacia el otro lado, hacia una especie de redención, pero no romántica sino más bien del personaje consigo mismo.

—Yo lo leo en relación a mi vida, internamente, aunque puede ser otra cosa. Cuando volví de Chile yo tenía un ideal de fondo que era el del escritor sin rostro. Acostumbrado como estaba a trabajar en España, donde los escritores no son demasiado relevantes y rara vez aparecían en los medios. El camino sería entonces ese: desarrollar una obra, generar un grupo de lectores fieles, dejar un par de libros que sean significativos en ese ámbito local, ojalá regional o universal y ahí borrarse del mapa. Hoy por hoy me siento más cerca de esa meta; la opción de Brueguel. Hay una página de Cien pájaros volando en que él se va a la selva, se sube a una barcaza y dice: "qué felicidad reencontrar el tao de la propia vida aclamado por los papagallos". Para mí esa opción es la ideal, desaparecer.—En El habitante del cielo se marca ese rasgo que tiene que ver con un tipo de escritura distinto, no pretencioso; en Cien pájaros volando eras más exhibicionista.

—En Cien pájaros volando -y en El infiltrado también- mi mente estaba llena de ideas y de cabos sueltos ideológicos, ese es el punto: cabos sueltos que tenían que ver con el pasado reciente. En los ochenta, antes de irme a España, estuve vinculado a la izquierda radical y muy metido porque hubo un momento en que creí que la solución insurrecional era la única solución, para que hubiera justicia social en este país. Y también estaba una decisión que ya era literaria de jugar al héroe romántico; vivir peligrosamente, como dirían en forma paradojal los fascistas italianos. Esos cabos sueltos se fueron atando en los noventa; con la madurez biográfica dejó de preocuparme la cuestión ideológica y esas ideas ya no son tematizadas. Y el tema de El habitante del cielo se convierte en una cuestión técnica, una metáfora que él mismo percibe a ratos como súper obvia.—Además no aparece Chile. Y ese no es un detalle menor. Como si sacártelo de encima significara sacarte una serie de cosas que estás obligado a tratar. Desde el punto de vista de la crítica, y hablando desde el otro lado, es mucho más fácil escribir de un texto español o inglés que de uno chileno.

—A mí esa exigencia me sorprende y es una exigencia del medio local. Extrañamente la narrativa local y su aparataje comentador, académico o periodístico tiene esta exigencia que muchas de las veces es explícita.—El deber de cumplir con la realidad.

—Yo no termino de entenderlo. Hace poco se hizo un homenaje a Manuel Rojas en "El show de los libros" y todos los opinantes exaltaban a Rojas y la razón era que escribía de lo que había vivido. Cada de escena de Hijo de ladrón era una escena que había padecido literalmente.—Pasa por el tema local: aquí el medio está obsesionado por encontrarse a sí mismo. Y ese es uno de los temas de la literatura de los noventa. Los escritores buscan una identidad que sienten no tener. No pueden dedicarse a escribir otra cosa porque no tienen idea quiénes son.

—Yo creo que sí. Acabo de terminar un artículo para el diario de la Universidad Diego Portales que habla de eso. Este es un pueblo nuevo. Hay un antropólogo brasileño, Darcy Oliveiro, que lo conceptualiza así: un pueblo nuevo a diferencia de los testimoniales, que son los aborígenes, y de los transplantados. Este pueblo es una combinación genética y cultural que surgió hace dos siglos, como mucho sobre la faz de la tierra, y no puede no tener problemas de identidad. Además, ubicado donde está, entro dos pueblos testimoniales -Perú y Bolivia- y dos de transplantados -Argentina y Uruguay- es un grupo que no termina de entender quién es. No es ni testimonial ni transplantado, entonces su literatura, su dirigencia política, su música, etcétera, están destinados a cumplir una misión.—Por eso el tema del realismo. Y los que se salen de esa temática quedan fuera del medio.

—Pero también es una cuestión de narcisismo que le pesa mucho a los escritores locales. La idea de que no es sólo la realidad circundante sino "mi vida", "mi biografía", "mi propio dolor", "mi adolescencia", "mi conflicto con el padre". Y uno se pregunta, como diría Huidobro, qué le importa a la poesía tu corazoncito, tu humilde corazoncito, y eso al fin de cuentas no es tan relevante. Mi apuesta ha sido siempre hacer el conflicto más genérico. Tu conflicto particular no tiene ninguna relevancia en la medida que no sea genérico, que no sean situaciones que abarquen a muchos individuos. Jamás escribiría un texto sobre el conflicto mapuche en el sur si no pudiera enlazarlo con el conflicto de los indios amazónicos o de las reservas más despojadas y más deprimidas económicamente de los Estados Unidos.—Lo extraño es que en ese contexto entra el show. Skármeta es el ejemplo: hace diez años descubrieron que podían vender esas biografías, como imágenes televisivas.

—Ese es un punto. Pero el responsable no es sólo Skármeta; los responsables son los editores ibéricos, alemanes, italianos y franceses, sin mencionar a los norteamericanos, que tienen una empanada mental que no la entiende nadie, ni ellos mismos. De García Márquez en adelante, son realismo mágico y venden exotismo y el mercado del hemisferio norte les exige ese exotismo. Y los escritores de la periferia les brindan ese exotismo. Es algo vicioso e indestructible.—Pero la literatura chilena no lo es, no es exótica.

—Yo creo que no, si piensas que el autor chileno más afamado es Isabel Allende. Y lo que ha hecho ella es instaurar, imponer una lectura de América Latina: que es servil, obsecuente, exótica y amena, y hoy por hoy quien no ofrezca esa lectura queda al margen y se convierte en un autor minoritario. Bolaño, en rigor, es un autor minoritario.—Pero acá lo de Isabel Allende también funciona. ¿O sea que los que escriben en Chile son más minoritarios aún?

—Aquí los que no hacen realismo son minoritarios. Los que se pliegan a la fotografía de la realidad, una fotografía bastante literal de la coyuntura, esos se instalan cómodamente en el sistema.—Y acá hacer realismo es la salida más obvia, de diez años hasta ahora. Hacer realismo implica meter bajo cuerda diez o más temas que están en el aire. Hoy mismo podrías hablar de los micreros, de Pinochet, de Dragicevic, lo que sea.

—A mí me parece falta de vuelo. Es una incapacidad endémica de la narrativa chilena. Para mí el modelo para defenderse de eso sería Piglia con Respiración artificial. Ahí Piglia hace un guiño metodológico, como suele hacerlo, lo que implica una reflexión teórica. Un tipo parte queriendo relatar el suicidio de un prócer de la Independencia y termina hablando de un diálogo imaginario entre Hitler y Kafka, y el prócer desaparece del mapa: Piglia ofrece ahí una salida. Y aquí en Chile estamos lejos de esa salida que Piglia está mostrando.—Pero también es un problema de lectura. Piglia demuestra que no sólo se ha leído a los autores del Río de la Plata sino que también sabe de Phillip K. Dick o Spinrad.

—Eso habla de una incultura básica de los narradores locales.—Falta de especialización.

—Es que hay muchos autodidactas y por otra parte la formación académica es limitada. Todos han sido estudiantes de periodismo o de pedagogía en castellano. No es por desmerecerlos pero esos tipos no conocen a Baudrillard, y a veces ni a Barthes.—Algunos ni a García Marquez ni a Donoso. La pregunta para ellos es cómo se están formando o qué están leyendo. Y ahí está la influencia del aparato militar en la cultura chilena, que cerró o apagó la luz en determinados lugares. Y los que prendieron la luz llevaban una vela para ellos mismos y nunca iluminaron al resto. Pasa eso, aunque a estas alturas puede ser una excusa.

—Yo diría que lo que se impuso fue la nueva narrativa americana: Richard Ford, Tobias Wolff, Carver, Auster. Valiosos.—Pero nunca leyeron a Fiztgerald. Todos se leyeron a Paul Auster, pero ninguno miró El Crack Up.

—Faltan los pilares. Está super circunscrito. Además yo creo que la destrucción pinochetista tuvo consecuencias que vamos a seguir pagando durante décadas y que, quizás, son irreversibles. El aparato editorial y el aparato de distribución editorial está ligado a determinados flujos que son lo único que hay. Hoy por hoy las nuevas generaciones en proceso de formación lee lo que publica Anagrama. Eso es todo. Leen lo que Herralde selecciona y Anagrama es el mejor de los casos.—O el más exclusivo.

—Y para el que tiene el mayor poder adquisitivo.—Y además si estás leyendo Anagrama, estás cuatro años tarde.

—Si vas a leer a los alemanes vas a leer a Schlink pero no a Günther Gräss. No vas a ir más allá.—Pero eso tiene que ver con la postura crítica, no sólo con los libros que hay. La dictadura produjo una aniquilación de la mente crítica colectiva. O sea que si esos libros están ahí, tú no los vas a usar.

—Yo diría que el famoso apagón cultural de la dictadura se tradujo en un aborregamiento de los lectores. La opinión se volvió obsecuente y rebañil; y eso es difícil de superar. No hay una opinión autónoma hoy por hoy. Hubo una época en este país, quizás hace unas tres décadas en que había una autonomía. Yo recuerdo cuando era niño y empecé a leer en serio, a los doce años, mi viejo me compraba un par de libros a la semana. Salíamos el sábado a pasear, pasábamos a una librería y él me compraba libros. La oferta era inusitada y uno compraba sin atender en lo más mínimo a los suplementos literarios, los listados de ventas que no existían o lo que fuera. Se movía el instinto a través de la oferta. Hoy por hoy no hay oferta ni hay instinto.—Ahí también tiene que ver con el arribismo cultural chileno ¿qué lee la elite? A Franz, a Contreras. Es todo lo que leen.

—Y hoy por hoy leen a Tironi y a Halpern.—Como que se leen a sí mismos. O leen cosas que no les ofrecen grandes dificultades. Si perteneces a la elite, leer a Marcela Serrano es como si te contaran tu vida: tu marido es de la Concertación, fue mirista y sufre por Chiapas.

—Eso tiene que ver con algo que ahora está ocurriendo en todos lados. Y tiene que ver con la cualidad perecible de la cultura escrita, que se está transfiriendo a la cultura audiovisual. Los 15 minutos de fama de antaño son, hoy por hoy, 15 segundos. La producción cultural dura cada vez menos, se somete cada vez más a los ciclos del consumo que hacen más perecibles los objetos. Nadie dura casi nada en el mesón de novedades, en la prensa y en las librerias.—Pero también hay un desfase; como todo es tan rápido y dura tan poco el medio es incapaz de proveer al consumidor objetos que se sostengan el tiempo que dura esa velocidad. En el contexto literario eso se relaciona con la profesionalización del oficio en Chile y la incapacidad de las editoriales para publicar nuevos libros en la medida que otros desaparecen, por lo que el lector tiene muy poco donde elegir en términos de producción local. En este sentido, y volviendo a El habitante del cielo, de cierta manera ahí construyes una metáfora sobre el trabajo del escritor y el trabajo manual, artesanal, que éste implica.

—Yo creo que sí. Tengo que decirlo y aunque parezca una pose, es real: nada de lo que ocurre en una novela es muy intencionado y debe ser no intencionado. En esta novela tenía una aspiración súper modesta: escribir la historia de un pionero ficticio de la aviación y sus avatares, sus quebraderos de cabeza y sus desánimos. Y por otro lado incorporar un elemento, al que ninguna crítica ha hecho mucho caso, y que era el escenario familiar. El transfondo familiar como factor coayudante imprescindible: la compañera, los hijos, la familia estoica que se suma a la apuesta. Así, por un lado está el individuo que quiere trascender, cambiar el mundo, innovar, generar un salto tecnológico fundamental y por otro el soporte doméstico de lo tecnológico. Lo que pasó es que la metáfora en sí misma se convirtió en una alegoría de otra cosa que es la creación en un sentido amplio: la de cualquier creador enfrentado a un producto nuevo o una labor que ocurre en la incertidumbre y cuya receptividad es mínima y que tiene un espacio cívico provinciano restringido que a veces lo apoya en forma oportunista y lo abandona. Todo ese proceso se ve reflejado en la metáfora de un individuo que quiere construir un aeroplano.—Pero es una metáfora complicada: ese salto tecnológico, esa creación, va a ser la que tire la bomba después.

—Eso está al final del libro: el horror inminente que de todos modos viene asociado a la utopía. El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, una vez más. Puedes dar un salto tecnológico, como ha ocurrido siempre, que trae consecuencias incontroladas. Piensa en Oppenheimer, que vivió estragado por la culpa hasta que se murió de cáncer -el cáncer muchas veces tiene causa sicógenas. Por otro lado, junto con el horror, está la idea de que tenía razón. De que esos individuos que eran unos desquiciados en su época y no sabían para dónde estaban marchando tenían razón. Vivimos un mundo en donde hay grandes objetos que llevan centenares de individuos a bordo y que despegan y aterrizan sin dificultad, en esa época -donde no podías levantar a un individuo del cielo- nadie concebía que podías levantar a trescientos. Y esos individuos tenían razón. El salto innovador, el salto creativo, yendo a la lectura estética de la metáfora, es que hay un montón de individuos trabajando en silencio y quizás uno de ellos sea Borges o Cervantes y nadie puede saberlo. Ciertos individuos que se obstinan en hacer esa apuesta porque tenían razón o intuyen que lo de ellos es relevante. Como opera, creo, el escritor auténtico que sigue a pesar de las reacciones adversas del mundo editorial o las críticas negativas.—De ahí que, al final, la escritura es un trabajo solitario, de artesano; un trabajo manual de la mente, como decía Cheever.

—Totalmente aunque por otro lado la idea de la aeronáutica era ad hoc para mí porque tenía un componente histriónico que otros desarrollos tecnológicos no tuvieron. Hace poco una alumna de mis talleres me trajo un video que dieron en la señal del canal 13 por cable sobre los pioneros de la aviación. György Nagy se queda chico al lado de estos pioneros. Esta es una comedia de los hermanos Marx: gente que aparece disfrazada de gallinas con unas alas y las mueven y explican en la pantalla de qué se trataba, cuál era la finalidad de esas plumas dispuestas y luego se lanzan a volar y caen por un cerro. Es fantástico.—Esa metáfora en teoría debería funcionar de manera universal pero se actualiza de manera local. O sea ¿cómo va a leer el libro un yanqui, ahora que los aviones son máquinas asesinas que chocan contra los edificios?

—Es curioso. Esa es la mayor ironía de los saltos tecnológicos o de la creación literaria: en el fondo el escenario y la coyuntura histórica determinan su valoración. En el fondo el éxito o fracaso de esos intentos determinó que esos individuos pasaran o no a la historia. Los hermanos Wrigth pasaron y prácticamente son los únicos que quedaron ahí, como los grandes pioneros pero está ultrademostrado, según los antecedentes que yo revisé, que hubo infinidad de otros vuelos antes que ellos; vuelo controlado, con aeroplanos bien concebidos, como sucede con un tipo que trabajó en Nueva Zelanda y que voló. Parece ser entonces que la validez de esos esfuerzos depende de coyunturas donde esos individuos no fueron considerados. De hecho para los Estados Unidos era muy importante que los grandes innovadores fueran conciudadanos, por cosa de copyright.—O sea que lo que registra la Historia es absolutamente aleatorio en relación a lo que sucedió.

—Para mí ese es un tema constante en las novelas y cuentos que he publicado. Me parece que hay una historia oficial, elocuente, rimbombante, externalizada y solemne; y hay una historia oculta que ocurre más allá y donde está la verdadera peripecia histórica. Las verdaderas razones de lo que ocurre, como sucede con la nariz de Cleopatra: todo el quebradero de cabeza en el imperio romano, su división, no hubiera ocurrido si esos dos no se hubieran liado. Yo creo que ese tipo de cosas determina el devenir histórico. Los grandes genocidios.—Si Hitler no hubiera sido un mal pintor no tendríamos nazis.

—El azar, el del tipo que dobla la esquina y si no la hubiera doblado no se hubiera gatillado la primera guerra mundial. Yo creo que la pretensión ordenadora del mundo por parte de la historia es liberal, la de los bien pensantes, la de escribir ficciones para que dejen una lección moral. El arquetipo es George Orwell, con Rebelión en la granja y 1984, un liberal bien pensante que hasta peleó por la República en España y que en el período entre guerras decide cambiar el foco de denuncias y arremete contra el estalinismo, estando él siempre del lado correcto, muy inglés, muy liberal. Así, a la larga, se diría que la hegemonía anglosajona del mundo se funda en individuos como ese, liberales bien intencionados que prepararon la escena para lo que estamos viviendo, un horror soterrado. Estamos viviendo en 1984, claramente, gracias al tipo que lo anunció literariamente para protegernos de eso. Imagínate que ayer se discutía en el cable, en la CNN, sobre todo en inglés, la próxima intervención contra Irak. La guerra en Eurasia, como dice el Hermano Mayor sin rostro que dirige. Y todos los demás indiferente con ellos.—Una ficción ordenadora: buenos contra malos, intro, desarrollo y final, imágenes que te puedes llevar como recuerdos.

—Así, la pretensión ordenadora corre a cargo de autores como esos. Autores de adolescencia, los esotéricos armonizadores como Hesse o el mismo Thomas Mann, Orwell y los bien pensantes. Pero hay otra camada que son los desquiciados como Kafka. Éste, según Piglia, intuye y escucha con fascinación a ese austríaco loquito que viene todas las tardes al bar a contar este gran proyecto de dominación del mundo, y Kafka sabe que está hablando en serio. Por eso yo me siento más afín con estos autores y no con los liberales bien pensantes. Puede que sea una reacción contra mi formación aunque entiendo que El habitante del cielo es una novela bastante ordenada. Quizás Cien pájaros volando no, a pesar de que yo pensaba que estaba escribiendo una tiernísima historia de amor un poco atrabiliaria o desusada. Cuando publiqué La bestia en casa el medio terminó por aceptarme como narrador con mis temas. Ahí mi desconcierto fue absoluto y pensé, si son los mismos temas: las bestias, las entidades irracionales que andan rondando por la casa y con las cuales al final los protagonistas entran en intimidad, los guerrilleros, los insurrectos. Era lo mismo y Cien pájaros volando los escandalizó y La bestia... los maravilló.—Pero en La bestia en casa aparecía Dios y nadie lo leyó malintencionadamente.

—Ese cuento se llama "Dios que está en tantas partes" y casi invariablemente los transcribieron como "Dios que está en todas partes". Esa es la diferencia. Que esté en tantas es una gesto de gnosticismo, que esté en todas es un gesto de creencia. Pero yo no me lo propuse, escribo de lo que se me da la gana y me da lo mismo que la cultura oficial lo apruebe. En una parte de mí agradezco lo que sucedió con Cien pájaros volando.—Pero fue duro.

—Durísimo. Pero más duro habría sido ser un escritor instalado, escogido por el sistema que ve cómo su narrativa se va apagando en esa comodidad, como le ha ocurrido un poco a mis colegas.—Tu generación ¿qué crees que pasó con ella?

—Yo diría que pasó lo que acabo de decir. Por un lado hubo una perversión editorial, que tiene que ver con el mercado chileno y el mercado de habla hispana. Este último, dirigido desde España, está priorizando a los grandes performers mediáticos que venden mucho y hay una segunda fila que está desdibujada y tiene que pelear incluso por los espacios de crítica de los diarios españoles. El medio ibérico está en eso. Hay una serie de vacas sagradas o lecheras que sostienen una industria que tiene unos costos fijos altísimos y los demás autores son vistos, como diría Herralde, como militantemente minoritarios. Yo creo que en Chile ocurrió algo de eso y la Nueva Narrativa fue rápidamente asimilada a ese esquema. Se extrajo con pinzas a los autores más existosos y se les potenció.—¿Ellos se desenmarcaron y así se salvaron?

—Es que yo creo que el movimiento como tal no tenía ningún asidero. Yo creo que las cosas ocurren así. A lo mejor hasta se ponen un rótulo y hasta la prensa se encarga de hacerlo, aunque yo tuve que ver con algo de ese rótulo. Luego se diluyen y hasta se convierten en fenómenos individuales. No todos ellos iban a dar mucho de sí en términos literarios. Muchos dejaron de escribir, Claudio Jaque, por ejemplo; Alejandra Rojas, tiende a desaparecer y es para mí uno de los mejores escritores de este país. La mejor escritora. Y Franz está muy activo, pero es muy remolón para publicar. Contreras publica cada tanto pero no tiene ya el entusiasmo masivo que tenía al inicio. El fenómeno se ha diluido en los términos en que se diluye cualquier fenómeno de esos.—Pero igualmente han escogido sus herederos: Costamagna, Gumucio, ese grupo.

—Yo diría que ese es como otro segmento generacional que ahora hace su entrada a la escena y está en los primeros pasos. Es un recambio.—De todas formas se puede leer cierta continuidad. Costamagna y Nona Fernández están escribiendo lo mismo que hace diez años atrás, no tienen ninguna novedad temática, están ancladas en esa obsesión de la narrativa chilena actual con la memoria, la ciudad, la destrucción. Pareciera que leyeron el libro del Rodrigo Cánovas sobre la novela de la orfandad y lo terminaron creyendo al pie de la letra.

—Puede ser, podría estar de acuerdo con esa idea. Cuando esos autores tratan conflictos familiares son conflictos atravesados por la violencia intrafamiliar o las mutilaciones derivadas de la dictadura. Puede ser. Yo diría que la dictadura dejó como herencia una temática claustrofóbica y, peor que eso, una mirada claustrofóbica que no se ha diluido. Y hoy la narrativa chilena se volvió claustrofóbica. Opresiva. Desalentadora. No se sale de un deber ser que sugiere trabajar la violencia interior dentro de la novela chilena.—Sin embargo esa característica siempre ha estado. Estaba en el Martín Rivas, en los pasillos oscuros de las casas criollistas, en Edwards Bello, en Donoso y ahora aparece de nuevo.

—Pero hay una generación en la que no estuvo, que es la de Skármeta. Esa generación como que se abrió al espacio. Se volvió épica, adolescente, luminosa, diletante.—A lo mejor ellos estaban leyendo más. Al primer Skármeta no se le puede leer sin Kerouac. A Carlos Olivares sin los beatniks. Los cortaron en el momento justo.

—El influjo no sería chileno sino de la época, los 60. La hipótesis es que la narrativa chilena nunca ha dejado de ser claustrofóbica. Nunca ha dejado de estar adherida al espacio privado y la vieja casona familiar.—Los de los sesenta son los que se fueron de la casa. El rockero rebelde tipo Skármeta que carretea.

—Hay una mirada claustrofóbica y puede que quizás no sea derivada de la dictadura. Es endémica. En lo personal yo quiero escaparme de eso hace rato. Por eso mis escenarios son ajenos, externos. Si tengo que escribir La amortajada o algo parecido prefiero situarla en el Cairo. Prefiero que sea una momia fugada de su sarcófago. Yo creo que hay un portillo por donde se filtra algo de luz en la narrativa latinoamericana que es la tendencia contrapuesta que llamaría, por ponerle de algún modo, el historiscismo mágico: Piglia, Volpi, Bolaño, Fresán, Fogwill, Aira, Vila-Matas, Muñoz Molina, Forn. Piglia lo conceptualiza como la erudición cosmopolita y falaz, el juego con los textos históricos y la gran historia latinoamericana, que de grande no tiene nada y es la pura ampolusidad.—La herencia de Borges mezclada con cultura pop.

—Exacto. Un Borges revisitado y ventilado. Borges es abigarrado y claustrofóbico porque vive a su manera, encerrado en la biblioteca, y cuando sale a lo gauchesco son salidas conceptuales.—Nuevamente el mismo tema: se trata de qué se lee. Los libros no están solos, entablan diálogos. Y los de la narrativa chilena reciente no dialogan mucho.

—Yo creo que eso refleja las taras sociales del chileno. Todo ocurre en familia. Todo ocurre en la vieja mesa familiar el domingo con el pater familias que la encabeza, un pater que se parece un poco a Ricardo Lagos en su tono de voz y sus gestos decididos. Benevolente, radical y progresista. Y al otro lado está el cura. Puede ser el cura que llega a la casona del fundo, como Valente o el cura progre tipo Padre Hurtado. Pero tiene que haber un cura: las instituciones chilenas prevalecen sobre la narrativa.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Jaime Collyer | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Conversación con Jaime Collyer: "El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones".

"El habitante del cielo". Seix Barral, 2002, 189 páginas.

Por Francisca Lange y Álvaro Bisama.

Publicado en YA LO LEÍMOS 2002.