Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

A 40 años del Premio Nacional que se le negó a José Donoso y se le concedió a Enrique Campos Menéndez,

el censor y asesor cultural favorito de Pinochet

Por Javier García Bustos

Publicado en The Clinic, 19 de septiembre de 2025

Tweet . . . . . .. .. .. .. ..

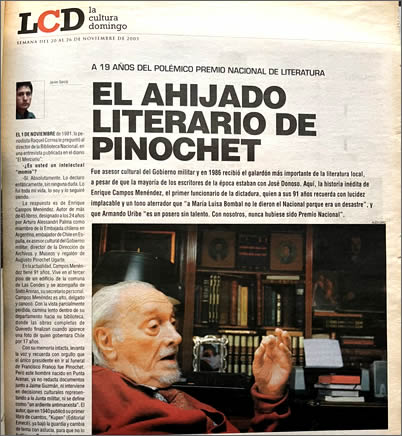

En estos días se sabrá quién es el nuevo Premio Nacional de Literatura. Siempre polémico, en 1986 el ganador indiscutible debía ser el autor de Coronación, pero lo obtuvo el asesor cultural de la dictadura, quien se jactaba de ser el “civil más antiguo” del régimen y que habría sido miembro de Patria y Libertad. Defensor de la censura, autor del volumen Chile vence al marxismo y nieto de José Menéndez -empresario considerado responsable del genocidio selk’nam-, el funcionario terminó autoeditando sus libros, rodeado de lujosas antigüedades y orgulloso de su labor en el pasado.

Era el nuevo Chile y la cultura no podía quedar ausente. “El milagro de hacer cultura en medio de un periodo de recesión económica”, apuntaba hace medio siglo, entre halagos, una de las páginas de El Mercurio, en una nota titulada “1975: el año con más concursos literarios en nuestra historia”.

El responsable del “milagro”, del “auge” y de la proliferación de concursos literarios tenía nombre y apellido. “Se llama Asesoría Cultural de la Honorable Junta de Gobierno, y más específicamente, Enrique Campos Menéndez”, apuntaba el diario, que además informaba sobre uno de los nuevos premios de ensayo: “Los trabajos que se presenten deben versar sobre el tema ‘Cómo hacer de Chile una gran nación”.

Oportuno funcionario, servicial, interesado en la historia —tres de sus libros son perfiles a Bernardo O’Higgins, Simón Bolívar y Abraham Lincoln—, orgulloso de su descendencia española, diputado en los 50 por el Partido Liberal, a inicio de los 70 habría integrado el movimiento nacionalista Patria y Libertad (Manuel Fuentes Wendling lo confirma en sus memorias y Roberto Thieme lo cita en entrevista con Mónica González).

Enrique Campos Menéndez repetía que, a las ocho de la mañana del 12 de septiembre de 1973, se puso a trabajar afanosamente para el régimen militar. Escribió bandos y discursos y compartió oficina con Jaime Guzmán.

“Soy el civil más antiguo de este gobierno”, contó Campos Menéndez a la revista Bravo, en 1982, entrevistado por Jorge Marchant Lazcano (Sangre como la mía), escritor que este año es candidato al Premio Nacional de Literatura.

El galardón, que se entregará en estos días, siempre ha estado marcado por polémicas: a Gabriela Mistral primero le dieron el Premio Nobel (1945) y luego el Nacional (1951). Nunca se reconoció a Enrique Lihn, Jorge Teillier, María Luisa Bombal, Roberto Bolaño y Pedro Lemebel, entre otros autores. En 1986, el ganador fue Enrique Campos Menéndez, otorgado según el jurado “por su auténtica vocación literaria, su espíritu nacional y americanista”. El favorito ese año era José Donoso considerado una figura importante del Boom Latinoamericano. Tuvo que esperar el regreso de la democracia. El autor de El obsceno pájaro de la noche lo recibió en 1990. Antes, eso sí, vivió el desprecio de la dictadura.

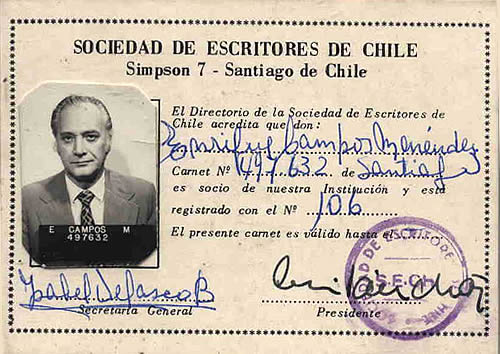

“La literatura chilena es muy dispareja”Admirador de los dictadores Primo de Rivera y de Franco, Enrique Campos Menéndez, el asesor cultural del régimen, en dos ocasiones formó parte del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech). En el diario La Nación, el 2005, señaló que para el régimen “Trabajé gratis y con honores”. Además, agregó, quien dirigió el Consejo de Censura Cinematográfica: “También fui controlador”, aludiendo a su labor de censor. Sobre su injerencia en las decisiones del Premio Nacional comentó: “Yo sólo sugería nombres para el premio, no se olviden de esta o de otra persona”.

Leer acá: https://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/campos.html

Tras el golpe de Estado, la editorial Quimantú fue una de las primeras empresas estatales allanadas. En su reemplazo, en octubre de 1973, la editorial cambió de nombre a Editora Nacional Gabriela Mistral, donde Campos Menéndez formó parte del comité editorial. El medio de control y de censura “oficial” estaba a cargo de DINACOS (División Nacional de Comunicación Social) y su Departamento de Evaluación. Luego, la censura se estableció a través del artículo 24 de la Constitución del 80.El nombre de Enrique Campos Menéndez se reitera en títulos que abordan aquellos años de prohibiciones, designaciones e irregularidades como Cultura y dictadura, de Karen Donoso; ¿Apagón cultural? El libro bajo dictadura, de Manuel Sepúlveda, Jorge Montealegre y Rafael Chavarría; La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, de Juan Cristóbal Peña y El club de la pelea, de Andrés Gómez Bravo.

Nacido en Punta Arenas, en 1914, Campos Menéndez publicó el libro Chile vence al marxismo a inicios de 1973 convencido de exhibir al mundo “la maravillosa cordura de sacudirse la sombra de la tiranía comunista (…) así su pueblo quedará vacunado contra ese cáncer de nuestra civilización que es el marxismo”. El mismo año del golpe aprovechó de reeditar su libro Sólo el viento por la Editora Nacional Gabriela Mistral. Al año siguiente, promovió la edición del volumen colectivo Pensamiento nacionalista.

Autor de otros títulos como Crónicas del fin del mundo y Los pioneros Campos Menéndez forjó su imagen pública: la de un intelectual de derecha “noble, caballero y cristiano”, señalaba. Aunque no tenía reparos en definirse como un “intelectual momio”. A la periodista Raquel Correa le dijo: “Lo fui toda mi vida, lo soy y lo seguiré siendo”.

Fiel a Pinochet y a la Junta Militar, su lealtad rindió frutos. En 1976 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. En su discurso de ingreso citó sus orígenes en Magallanes “donde nací, la naturaleza tiene características agresivas: una grandiosidad que escapa a la medida humana”. Ese año, entrevistado, por la revista Paula se refería a sí mismo: “Estimo que tengo un encanto con las personas. Porque soy absolutamente espontáneo. Mi gran pecado es la espontaneidad”. Y sobre las letras nacionales afirmó: “La literatura chilena es muy dispareja. Creo que falta intrepidez y audacia en el escritor chileno”.

Por entonces, también fue designado director de la Biblioteca Nacional, función que ocupó durante una década hasta 1986. Su lema era establecer “la libertad, la seguridad y el orden”. Defensor del control y la prohibición, Campos Menéndez decía que “La censura existe para aquellos que quieren salirse de una armónica convivencia de progreso y de paz”.

En esa entrevista de Jorge Marchant Lazcano, del año 82, que también se acompañaba de un reportaje fotográfico destacando las bondades del recinto que conserva la bibliografía nacional, el empleado de la dictadura señaló que “La censura es un mal necesario (…) desgraciadamente provocada por aquellos mismos que la critican”. Ese mismo año, la periodista y Premio Nacional Patricia Stambuk entrevista al narrador, quien le asegura “Yo no soy un censor, ni estoy de acuerdo con la censura (…) pero cuando hay gente que incita a la violencia y a la pornografía, también hay que censurarla”.

En 1986 la dictadura le dio varios obsequios a Campos Menéndez. Primero fue llamado a ocupar el cargo de embajador de Chile en España. Meses después, en agosto, le entregaría nada menos que el Premio Nacional de Literatura. Ese año, el autor indiscutido para obtener el galardón era José Donoso, por entonces traducido a más de veinte idiomas, cuya obra circulaba entre las y los lectores del continente.

La elección causó el malestar y la reacción en el ambiente cultural. “El mundo sólo sabe que José Donoso compitió contra un desconocido y fue despojado de su triunfo por obra de las autoridades lugareñas”, señaló Jorge Edwards sobre el ganador, autor de más de 40 libros, que prácticamente quedaron en el olvido. Hoy no hay demanda por la obra de Campos Menéndez y en tiendas online de libros usados es posible encontrar algunos títulos, que reflejan su lugar en la historia: la edición de 1973, de Sólo el viento cuesta $ 4.000.

Un fraude para José Donoso y una epopeya“No lo esperaba como una certeza, pero lo intuía”, dijo Enrique Campos Menéndez tras obtener el Premio Nacional de Literatura, a la revista Cosas, en 1986. “Este año me presentaron como candidato varias entidades muy importantes. A José Donoso lo presentó la Sociedad de Escritores en una larga lista junto a otros nombres y a mí, el Pen Club en una terna con otros escritores”, agregó el flamante ganador, desde Madrid, donde se encontraba en su labor de embajador. En sus cuatro años de puesto designado, el presidente Felipe González nunca lo recibió.

Pretendían que quedara en la historia como una decisión unánime. Quienes votaron el 18 de agosto de 1986, en las dependencias del Ministerio de Educación, para decidir el ganador del Premio Nacional de Literatura fueron Tomás Mac Hale, miembro del comité editorial de El Mercurio, y Antonio Carkovic, delegado del Consejo de Rectores. Amigos de Campos Menéndez, su voto recayó en él.

Sin embargo, Martín Cerda (representante de la Sociedad de Escritores de Chile) y Óscar Pinochet de la Barra (delegado de la Academia Chilena de la Lengua) votaron por el escritor José Donoso. El voto decisivo estuvo a cargo de otro funcionario del régimen: Sergio Gaete, ministro de Educación, cuyo voto permitió el triunfo de Campos Menéndez. Gaete instó a Pinochet de la Barra y a Martín Cerda a que cambiaran su voto. Ambos se negaron.

“Frente a la obra de José Donoso, estamos seguros antes, durante y después de la votación, que este es el escritor chileno con mayores méritos para obtener el Premio Nacional de Literatura”, aseguró Martín Cerda. “El más importante de los escritores chilenos -José Donoso- fue postergado en el otorgamiento del máximo galardón de las letras nacionales”, apuntó en una nota el periodista Héctor Velis-Meza.

Tras la noticia, le preguntaron a José Donoso, quien a comienzos de los 80 había retornado a Chile, y había obtenido en dos ocasiones la beca Guggenheim (1968 y 1973), si creía en el manejo político en la elección del ganador del Premio Nacional. “Me atrevo a decir que sí”, señaló el narrador, quien semanas después del desaire del régimen obtuvo la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Por esos días aparecería su nueva novela, La desesperanza, que comienza con el velorio de Matilde Urrutia y finaliza con su funeral.

“Es un enorme orgullo que el gobierno francés distinga mi obra, ya que oficialmente en Chile eso no sucede”, dijo José Donoso tras recibir el reconocimiento, que antes recayó en autores como Milan Kundera y William Styron.

Mientras, desde España, el escritor y diplomático reflexionaba sobre la labor literaria y su nuevo reconocimiento. “Escribir un libro es un esfuerzo inmenso, sobre todo porque me ha dado por escribir libros muy grandes y muy bien documentados. De manera que este premio me lo debo a mí mismo”, aseguró Campos Menéndez refiriéndose al volumen que recién había publicado, Águilas y Cóndores (dos tomos, 996 páginas), por editorial Universitaria, donde novela la colonización en Chile. Calificada como una “epopeya”, su autor señaló: “Creo que es una obra muy importante para nuestra literatura”. Uno de sus capítulos se llama “Viva la Patria que nace”.

Herencia y patriaEstaba demasiado orgulloso de su descendencia. Su abuelo construyó una gran fortuna gracias al engaño y la corrupción en Punta Arenas. José Menéndez, conocido como el “Rey de la Patagonia”, dueño de un imperio ganadero llamado estancia San Gregorio (llegó a abarcar 90 mil hectáreas), fue uno de los primeros accionistas de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, entidad que ocupó la totalidad del territorio que le correspondía al pueblo selk’nam.

“José Menéndez, uno de los grandes hombres de fines del siglo XIX y comienzos del XX. De la talla de José Santos Ossa, de Cousiño, de Urmeneta, de todos esos grandes forjadores de progreso que tuvo Chile”, señaló el nieto escritor y diplomático Enrique Campos Menéndez.

Bajo sus órdenes, los empleados de José Menéndez se encargaban de cometer los crímenes contra los habitantes originarios de la zona. Uno de sus elegidos para orquestar el exterminio fue Alexander Mc Lennan, apodado “Chancho colorado”, quien planeó y ejecutó, en 1895, la masacre de cabo Peñas.

“Este genocidio, que se completó en un plazo muy breve de tan solo quince años y que fue diseñado y planificado por los grandes terratenientes ganaderos con el consentimiento de las autoridades, se caracterizará por los asesinatos, la esclavitud, las deportaciones y el secuestro de niños, acciones tendentes a una limpieza étnica que consideraba a los selk’nam un estorbo para el progreso económico”, anota José Luis Alonso Marchante en su libro Selk’nam. Genocidio y resistencia, y afirma sobre José Menéndez “sus empleados sobresaldrán en las feroces matanzas”.

La promoción y el ensalzamiento a la figura del “Rey de la Patagonia” en Punta Arenas estuvo a cargo en gran medida gracias a la dedicación de su nieto Enrique Campos Menéndez, quien tenía un puesto privilegiado en los años de dictadura.

Por ejemplo, en 1975 para conmemorar el centenario de la llegada a la ciudad de su abuelo, la Municipalidad de Magallanes inauguró “un busto del pionero en la plaza Muñoz Gamero y en un lugar ubicado frente al edificio, que fue residencia de uno de los más destacados hombres de empresa que ha tenido el austro”, apuntó El Mercurio, en 1975.

El padre del Premio Nacional 1986 se llamaba Francisco Campos Torreblanca. Cuando terminó la dictadura, el escritor llegó desde España a Chile con una gran cantidad de antigüedades. Además, ya poseía una serie de valiosos objetos que obtuvo de sus años de funcionario designado. Vivía en un departamento en Las Condes, junto a su secretario personal, Sixto Arenas. En su biblioteca tenía valiosas primeras ediciones resguardadas junto a una fotografía de Augusto Pinochet.

Como ya nadie editaba sus libros, Campos Menéndez creó el sello Ediciones Torreblanca. Una de sus últimas obras se llama Los caminos de la vida, especie de ensayo y memoria. Allí escribe: “La libertad es un derecho de todos, pero para que todos puedan ejercerla debe estar condicionada para que la de unos no lesione la libertad de otros”. También afirma en sus páginas: “A veces, el fin justifica los medios, pues no hay conquista que no sea noble, si va en beneficio de los demás”.

El escritor y Premio Nacional murió debido a un paro cardíaco, a los 92 años, en junio de 2007. Un año después, el diario La Tercera señalaba en una nota: “Rematan colección de antigüedades del escritor favorito de Pinochet”. El narrador y exfuncionario de la dictadura tenía en su poder figuras de la Virgen del siglo XVII, escritorios cubiertos de cuero, muebles de roble, loza de porcelana, grabados del pintor Francisco de Goya y un globo terráqueo inglés del siglo XIX. En total: 450 grupos de artículos fueron rematados.

En su último libro, Los caminos de la vida, también escribió a modo de reflexión: “Son efímeras las riquezas, el mando, la fama, el poder. Ahora, en este instante en que estoy escribiendo estas líneas, ese hombre que hizo lo que quiso, hoy está entregado al juicio de los demás, y será juzgado por sus más odiados adversarios”.

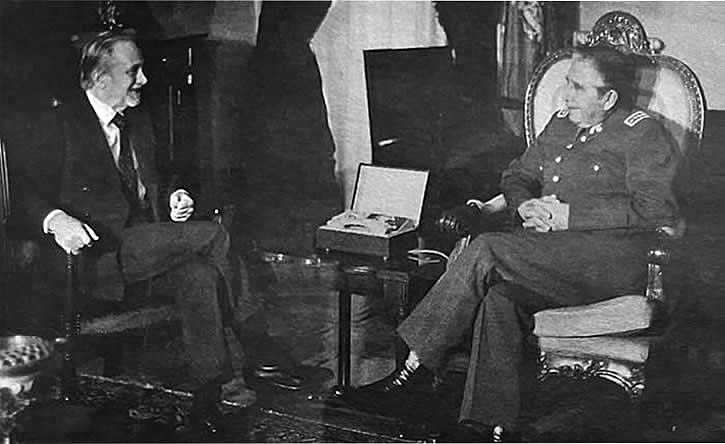

Augusto Pinochet y Lucía Hiriart junto a Enrique Campos Menéndez,

en la inauguración de la Exposición "Historia de Chile en la pintura". (1981)

Biblioteca del Congreso Nacional

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

A 40 años del Premio Nacional que se le negó a José Donoso y se le concedió a Enrique Campos Menéndez,

el censor y asesor cultural favorito de Pinochet

Por Javier García Bustos

Publicado en The Clinic, 19 de septiembre de 2025