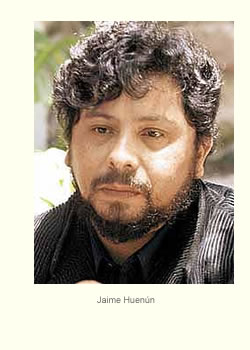

Jaime Huenún

Anclado en el

puerto de la vida

Por Yerko Bocic

y Rodolfo Hlousek

En Revista Punto Final, 1 de diciembre

de 2000

-Memo. Jaime Huenún vuelve a llamar a su hijo mayor

que, abstraído, lee "Papelucho" bajo la luz de una

vela (hace un rato se cortó la luz). Levanta levemente la voz

pero sin ningún atisbo de enojo; sólo desea sacar momentáneamente

a Memo del mundo creado por Marcela Paz

para solicitarle un favor, una tarea menor dentro de la casa en penumbras.

-Memo. Jaime Huenún vuelve a llamar a su hijo mayor

que, abstraído, lee "Papelucho" bajo la luz de una

vela (hace un rato se cortó la luz). Levanta levemente la voz

pero sin ningún atisbo de enojo; sólo desea sacar momentáneamente

a Memo del mundo creado por Marcela Paz

para solicitarle un favor, una tarea menor dentro de la casa en penumbras.

Recién al tercer llamado su hijo despega los ojos del libro

y levanta la cabeza para encontrar la mirada de su padre, que sonríe

levemente con un dejo de orgullo. Memo está de cumpleaños

(11) y no aprieta gatillos ni hace girar ruedas con juguetes de plástico:

lee. El poeta, mientras tanto, mece a su tercer retoño de 16

días. "La escena fue un poema en sí misma",

pensaríamos más tarde recordando aquel momento. Lo sostiene

en sus brazos pero de alguna manera ambos se sostienen, ambos son

frágiles. El padre sostiene físicamente al hijo y éste,

ignorante de su poder, sostiene emocionalmente al poeta. El retoño

es frágil frente a la vida y Jaime Huenún, hoy, también.

Hace unos meses le reapareció un cáncer abdominal que

se declaró en 1993 y que, según la ciencia, ya no había

riesgo de que rebrotara: "El año 93 tenía 25 ó

26 años y para mí fue un golpe bajo. No lo podía

creer. Viví aterrorizado durante tres años temiendo

que me volviera. Ya estaba sano pero regresó la enfermedad.

Ha sido una experiencia bastante dolorosa que complica la existencia

en lo económico, en lo familiar y en cuanto al futuro, porque

uno no sabe lo que va a ocurrir en un año más".

En este encuentro con PF en Freire, lugar donde reside, el

poeta sureño se refiere a su infancia, repasa su obra y, además,

rescata el sentido que adquirió la cotidianidad luego de la

aparición del cáncer.

ASTILLERO DE

LA INFANCIA

Jaime Huenún Villa nació en Valdivia en 1967 pero se

crió en Osorno, como la mayoría de los mapuche huilliche

urbanos. Construyendo su identidad sincréticamente, recogiendo

recuerdos y vivencias de su dimensión indígena pero

permeándose también de la cultura occidental huinka.

Identidad que, por lo demás, se refleja en su obra, que transita

desde un testimonio poético-cronístico de su memoria

huilliche en "Ceremonias", hasta el universal "Puerto

Trakl", un mundo poético lleno de guiños a

lo más granado de la poesía mundial (lo que incluye,

por cierto, a varios poetas nacionales). Con este último trabajo,

además, obtuvo el primer premio del concurso de poesía

"El joven Neruda", organizado por la municipalidad de Temuco

en 1997.

Recordando su infancia y juventud, el poeta se refiere a su entorno

geográfico y social: "Gran parte de mi poesía está

vinculada a lo que son los cinturones marginales de Osorno, que es

donde empecé a desarrollarme y a convivir con los otros. Viví

toda mi vida en el barrio de Francke, a pocos metros del río

Rahue, que es un río que aparece en mis poemas. Importante

para mí fue la interacción con la gente de por ahí.

Tuve la dicha y desdicha de ser parte de un entorno donde tenía

la posibilidad de conversar con mucha gente. Mis padres eran dueños

de un bar y yo desde pequeño lo atendí. Estaba en la

calle Colo-Colo Nº 6 pero la calle cambió de nombre. Ahora

se llama Chañaral. La población se llamaba Nueva Esperanza.

Nació de una toma después del 73. Tenía cinco

años cuando atendía el bar y fui conviviendo con las

personas que llegaban a beber: trabajadores, pobladores, algunos delincuentes.

El submundo que permitía conocer más de la vida".

Pero ahí, en el mismo bar que atendía, se empezaba

a gestar su amor por las letras: "Al mismo tiempo yo estudiaba

y era adicto a los libros, así que al lado del estante donde

se ponían las pílseners estaban mis libros". Más

tarde continuó el romance de una manera bastante peculiar:

"Una persona que era mi vecino, y que trabajaba en el colegio

al cual yo llegaría en la enseñanza media (el colegio

San Mateo de Osorno), era auxiliar y su apellido era Huenchuán,

era huilliche. Este vecino tenía la costumbre de llevar a su

casa los libros que los alumnos olvidaban en el colegio. Se los llevaba

y los almacenaba. Un día Miguel Huenchuán llegó

con la historia de que tenía libros -porque él me veía

leer- y por unos tragos hicimos el trueque. Llegó con una caja

llena de libros: "Cien años de soledad", "La

metamorfosis", libros de Cortázar, y otros de calidad.

Yo en ese tiempo estaba en 7º u 8º básico y tuve

acceso a buena parte de una literatura que me formó".

ATRACANDO EN PUERTO TRAKL

- ¿Cómo surgió la idea de Puerto Trakl?

- "La idea principal de "Puerto Trakl" era construir

un mundo poético a partir de algunos indicios que la misma

poesía me había entregado. La idea era crear un mundo

autónomo.

Son ciertas circunstancias que tienen que ver con la vida de poetas

como Georg Trakl y también con ciertas vivencias de elementos

biográficos como el haber rondado mucho tiempo por bares de

mala muerte en Temuco y ver personajes ahí, el haber vivido

en un bar desde chico y escuchar historias, el ser como un etnólogo

de estos lugares de mala catadura. Y también homologar a estos

sujetos, un poco al garete, con la vida de los poetas que también

andan un poco a ciegas por el lenguaje. Los diferentes tipos de lenguajes

poéticos son como las diferentes posadas de los poetas.

La idea fue construir un mundo sin personajes definidos. Hay una

voz colectiva, un nosotros. Pero también hay un yo que no puede

salir del puerto. Es la imposibilidad de abandonar este "Puerto

Trakl" que no existe en los mapas reales pero que ahora existe

en la literatura donde los personajes no tienen nombre pero se puede

intuir quiénes son".

- Da la impresión que los personajes que deambulan por

tus textos son los mismos pero en diferentes contextos.

- "Claro, yo creo que si hay algo que hermana a mis libros es

esta visión poco optimista de la realidad. En "Ceremonias"

no hay una visión muy alegre de la realidad que toca vivir

a la voz indígena. Hay una apertura hacia un lenguaje que toma

la naturaleza, toma un poco de luz, pero en definitiva el texto es

un viaje que empieza en la génesis que es el nacimiento, el

amor. Pero este amor ya es un amor mestizo, no es un amor que hable

de purezas. La primera parte está escrita en el castellano

de los conquistadores del siglo XV y es lo más atrás

a que pude llegar. No pude escribir ese capítulo en mapudungun.

Por eso también es un viaje en el lenguaje: desde el castellano

de Pedro de Valdivia, pasando por la voz indígena y su particular

modo de enunciar el castellano. Después el libro empieza a

viajar por un lenguaje más poético, de imágenes,

hasta instalarse en el lenguaje que hablan ahora los mapuche. En la

Feria Rahue o la Feria Pinto habla en un castellano mutilado. El castellano

que a ellos les mutiló su lenguaje, ahora ellos lo mutilan

al hablarlo".

- ¿Es como un desquite?

- "Hay una especie de desquite. Y de ahí se llega a la

biografía de Reducciones, el último capítulo,

que remite a los pedazos de tierra pero que en este caso se refiere

a una reducción biográfica. Es el sujeto hablante Huenún

que habla de su parentela. Es un viaje por los diferentes tipos de

lenguaje que habla el indígena, por los distintos tipos de

lenguaje que permite la poesía y es también un viaje

por la historia, por el paraíso perdido, porque ya no hay un

regreso a lo que fue en términos originarios. El regreso es

un regreso a un pasado modificado".

Un tema ineludible es el cáncer abdominal que hoy padece Jaime

Huenún. Su ánimo no se quiebra: "Esto es un accidente

al que hay que sacarle provecho en el sentido de aprovechar lo bueno:

he aprendido a tener paciencia (yo era un sujeto muy impaciente),

he aprendido que muchas cosas no dependen de mí y uno tiene

que entregarse a la ventolera". Otro aspecto que el poeta rescata

es la solidaridad, especialmente de los poetas: "He aprendido,

también, a apreciar la solidaridad de mucha gente. Hay gente

que ni siquiera conozco y ha estado al lado mío en forma concreta:

poniendo plata y esfuerzo para generar los recursos que necesito para

mi tratamiento".

Según Jaime Huenún, desde la enfermedad se ha acercado

a la realidad de otro modo. "Uno empieza a encontrarle sentido

a lo cotidiano, al presente. El presente tiene un valor mucho más

potente. Cada día es valioso, importante, puede ser un día

de fiesta que no hay que gastarlo en malas ondas, en autodestrucción

ni en destrucción del resto. Básicamente los días

son un regalo".

"En este estado uno se despercude de muchas cosas. Se limpia

de mucha basura que da el diario vivir anterior. Ahora sé que

si el día de mañana quiero una mesa de madera y no ésta

(el poeta apunta a la mesa que nos reúne), va a llegar de alguna

manera"

Yerko Bocic y Rodolfo Hlousek

En Freire