Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Jorge Polanco Salinas | Autores |

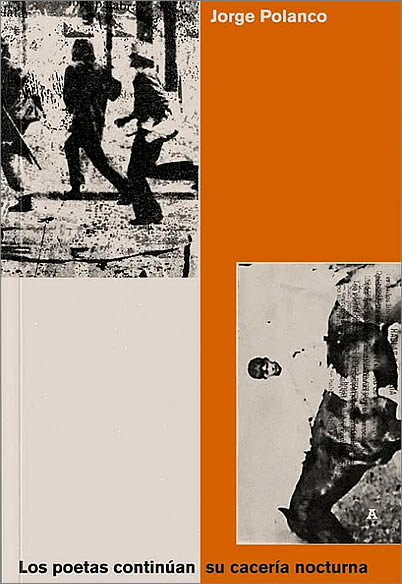

Presentación: "Los Poetas Continúan su Cacería Nocturna"

Antología poética de Jorge Polanco Salinas. Editorial Aparte, 2024, 220 páginas

Por Tomás Godoy Novoa

Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. .. ..

Primera vez que me veo frente a la ocasión de presentar un libro. Escribo estas líneas después de haber terminado este breve texto y pienso que he dejado fuera casi todo. Pero es a partir de este casi por lo que puedo empezar a decir algo. Mi conocimiento y relación con Jorge fue en un principio indirecta. Él era una figura algo difusa para mí, cuando en nuestras reuniones de diversos grupos de estudio y lectura psicoanalíticos, sobre todo winnicotiano —sostenidos hace más de 5 años a esta altura— , aparecía como el amigo poeta al que Luca, Paula y Carlos evocaban en variadas ocasiones. El poeta de Valdivia, pero también el poeta de la quinta región, de Quilpué, de Valparaíso. Se podría decir, un poeta de la periferia, considerando las lógicas tan centralistas de este país. Con el tiempo, al escuchar Poesía y Capitalismo, lo fui conociendo un poco más y encontré en ese espacio virtual, un lugar en donde se podía sostener un pensamiento crítico de nuestra realidad, distanciado de la vorágine incansable de la política (o politiquería) de actualidad que se vende en los medios de comunicación de masas, tan recurrentes durante estas semanas. Un espacio en donde Jorge y sus compañeros de Podcast, desde la poesía y la filosofía, hacen un trabajo de pensamiento colectivo que tiene, en mi opinión, un horizonte de esperanza que contrasta con las visiones apocalípticas imperantes en nuestros días —esperanza que no descuida la realidad de la catástrofe.

El año pasado tuve la ocasión de conocerlo personalmente en una junta en casa de Carlos, al borde del río Maipo. Fue una noche bien compartida y regada. Recuerdo con cariño haber conversado con Jorge sobre el Quijote y la figura de Sancho Panza, que, desde el psicoanálisis, se ha pensado como una figura que refleja ese acompañante que frente a la locura que provoca la violencia —pensemos en Cervantes y la Batalla de Lepanto—, es capaz, a través de su presencia y compromiso, lograr una “cura posible” o anudamiento, posibilitar de algún modo, que los escombros que ha dejado la catástrofe puedan convertirse en experiencia (podemos pensar en el Miedo al Derrumbe de Winnicott, es decir, la posibilidad de volver a vivir aquellas vivencias traumáticas que no han podido experienciarse, en el sentido de que no han tenido una inscripción psíquica). En el caso del Quijote y de Cervantes, la narración de una Gran Historia. Pienso que la poesía de Jorge —y quiero ser enfático en que, en primer lugar, no soy crítico literario, y en segundo lugar, que me he interiorizado hace poco en esta, por lo que no hablo desde un lugar de experto ni especialista— transita por las preguntas en torno a las violencias (históricas y también cotidianas, en ese sentido, una violencia que da paso a un trauma desde una perspectiva psicoanalítica) y el silencio (y la posibilidad de la palabra). Jorge escribe: cada palabra ahogada / deja un agujero en la noche (…) Enmudecer es una forma de morir / practicar la inviolable decisión de la incertidumbre. Esa misma violencia que desde cierta perspectiva psicoanalítica se plantea como un quiebre en el lazo social, es decir, en la interferencia en la posibilidad de vincularnos los unos a los otros bajo un pacto social y cultural compartido. Un quiebre que tiene como uno de sus destinos la locura y también el aislamiento.Jorge constantemente pone sobre la mesa esta cuestión por medio de su poesía tanto gráfica como escrita, lo que da cuenta de la diversidad de herramientas con las que cuenta en su trabajo. La violencia de la actualidad y de la historia que llevamos a cuestas ha tenido consecuencias más profundas de lo que alcanzamos a percibir, una viga en el ojo, podríamos decir siguiendo a Jorge. El silencio de la ciudad es efecto y no causa de lógicas individualizantes propia de un sistema capitalista que encuentra en su desregulación su máxima expresión. “Estuvimos tan cerca del silencio y tan lejos de la vida”. Ante este silencio posterior a la fractura, del horror del campo de concentración y de la desaparición forzada, hay un esfuerzo en buscar palabras que se ajusten a la catástrofe, a ese espacio que ha quedado por momentos vaciados de la posibilidad de significación. Un esfuerzo por simbolizar eso que pensamos inexpresable. Jorge escribe “Años sin encontrar una pertenencia en la cual reconocernos”. Pienso que parte de la experiencia vital de nuestra época, tan particular como pueda llegar a ser, tiene que ver con que ese sentido de pertenencia en las cosas, los lugares, las personas y colectivos, se ha ido desvaneciendo en el aire. Ese reconocimiento subjetivo, fundante para cualquier intento de vivir, es frágil, frágil como la poesía chilena, podríamos decir.

Finalizando, me gustaría señalar una idea más que me parece interesante en esta ocasión. Giorgio Agamben, en su hermoso texto Creación y Salvación, expone las dos dimensiones distintas e inseparables de la Obra divina (y humana): la Creación y la Salvación, encarnadas por los ángeles y profetas, respectivamente. En palabras del autor: “quien actúa y produce también debe salvar y redimir su creación. No basta con hacer, es necesario saber salvar lo que se hace”. Esta doble dimensión del actuar divino y ciertamente humano, en la modernidad, se materializó en una disociación tal, que sería el trabajo del filósofo y crítico redimir (o salvar) lo creado, mientras que la poesía y la técnica heredaron el lugar de la creación misma. Agamben se pregunta “¿Qué significa aquí salvar? puesto que no hay nada, en la creación, que en última instancia no este destinado a perderse”. En ese sentido, todo acto de creación está condenado al olvido, siendo el papel de la redención o salvación darnos algo de tiempo que dilate su desaparición inexorable. Me parece que el esfuerzo del que da cuenta esta antología y el trabajo de Jorge en un sentido más amplio, tienen que ver con ambos momentos de los que habla el filósofo italiano. El acto de creación en la poesía que transforma algo de la realidad invivible y vivible al mismo tiempo, de diversas formas y con diferentes recursos, y el acto de redención en los trabajos de pensamiento colectivo, de archivo, de crítica y del gesto siempre presente de rescatar del olvido y desconocimiento, aquellas obras “menores” que buscan con un empuje propio, la posibilidad de tener un lugar. Propiciar un lugar tal que lo creado pueda circular y ser compartido, en constelaciones que sirvan como un juego, jamás totalizante y siempre vivo. Una cacería que los poetas continúan por las noches.

Por último, me gustaría agradecer a Jorge, por su poesía y por sostener con su trabajo, con todas las dificultades que eso implica, particularmente en un país como este, un espacio de resistencia y pensamiento, una señal de ruta en este desierto —desierto en el que aún es posible cultivar—, a través de imágenes, palabras y silencios.

Fundación Lumbre

Limache, octubre 2025.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Jorge Polanco Salinas | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Presentación: "Los Poetas Continúan su Cacería Nocturna"

Antología poética de Jorge Polanco Salinas.

Editorial Aparte, 2024, 220 páginas

Por Tomás Godoy Novoa