Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Jorge Teillier | Guillermo Deisler | Autores |

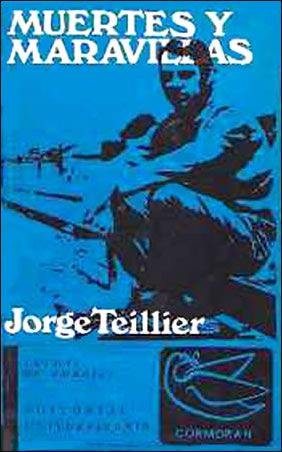

A propósito de “Muertes y Maravillas” de Jorge Teillier

Por Guillermo Deisler

Revista Germinal N°2. Santiago, 1972

.. .. .. .. .. .

Hacia una definición del poeta

Con la aparición de “Muertes y Maravillas”, poemas de Jorge Teillier, Editorial Universitaria, Colección Letras de América, Santiago, 1971, que viene a compilar toda la obra poética de Teillier de 1953 a 1970, con una “Aproximación a la poesía de Jorge Teillier” por el investigador y poeta Alfonso Calderón y un prólogo del propio autor: “Sobre el mundo donde verdaderamente habito”, se perfila con mucha claridad a un poeta de cierta reciedumbre intelectual y de una inalienable continuidad de pensamiento en un momento en que esto pareciera no importar mucho frente a los requerimientos del entorno social, de la contingencia inmediata.

El propio Teillier se define como un poeta “del orden”, un poeta del terruño y no del desarraigo y pareciera, si tomamos en cuenta que “Muertes y Maravillas” son 17 años de obra poética, que esto logra traspasar el mero diálogo entre el poeta y el lector para convertirse en un diálogo con la idea y el pensamiento de un autor frente a las contingencias y debates del mundo que le toca vivir.

De la forma en que la realidad sale a nuestro encuentro en la poesía de Jorge Teillier.

Su obra recorre una época difícil para la poesía, en donde parece que todo está dicho y en donde es muy difícil sustraerse a las dominantes figuras de la poesía chilena. Todo estaba teñido de una profundidad y de una magnitud que si bien podía darse en la realidad, no era la única alternativa para la poesía. Teillier con su obra ha dejado demostrado que abrió un camino “diferente”. No pocos son los que de una manera u otra siguen el camino abierto por él.

Esto debe tomarse como un compromiso frente a un momento histórico y a los embates y alternativas de la lucha de clases. Pero, no se nos manifiesta claramente sino manejamos un código en donde las connotaciones del poema nos dicen muy poco o casi nada sobre la realidad circundante y su problemática contingente y si, nos dicen mucho de las necesidades de valores más estables, del retorno a la “razón”. Así, Teillier emprende pues, la búsqueda del “país de nunca jamás” y en él encontramos algo más que la anécdota simplemente o una búsqueda temática. En el “país de nunca jamás” simboliza muy en el fondo nuestro sino trágico, o sea, la constante búsqueda de la humanidad de una justicia y paz verdadera. Aquel lugar en donde volveremos a ser niños y jugaremos felices y despreocupados de lo que pasa alrededor nuestro. Desde este punto de vista la obra de Jorge Teillier se emparenta con la pintura popular. En la expresión popular, el pintor, más que hacer un retrato de su condición, refleja sus ansias de un mundo distinto, perfilado en su colorido, en las avenidas llenas de flores, en las fuentes colmadas de frutas, en el cuerno de la abundancia y en la alegría de sus composiciones pictóricas.

Entonces, el poeta se ha creado “un mundo” y de él nos habla. Fuera de “Crónica de un forastero” todo el resto de su obra no se aparta de él, porque cuando el hombre no es escuchado, hay que dejar hablar a sus recuerdos, a los objetos. Porque cuando un poeta se enfrenta a la estupidez y a la sinrazón sin más herramientas para su salvación que las de su oficio, cuando la sociedad no requiere de sus servicios, ¿qué hace ante esta alternativa?

Su aporte a nuestro redescubrimiento

En cierta medida su poesía nos trae recuerdos porque sus imágenes son o nos parecen conocidas, amén de ser en algunos casos experiencias comunes.

En este desfile de recuerdos, de estaciones ferroviarias; de pueblos abandonados; de cementerios construidos en la colina próxima en donde aún se pasean antiguos habitantes con los que quizás si fuéramos niños o ebrios podríamos conversar, cuando parece que todo no se ha ido del todo, sino simplemente está ahí; de los que partieron a sus ocupaciones cuotidianas y están por regresar y desesperan sus familiares dentro de las casas vacías, de un silencio en donde su único habitante es el viento que se pasea silbando entre las tablas y las hojalatas; de las sombras que adquieren extraños movimientos sobre los muros carcomidos y el suelo sin huellas; surge nuestro encuentro con perfiles delineados de lo que fuimos o de lo que seremos y nos cierran el paso como dándonos la continuidad que nos faltaba, aquello que se nos extraviaba por el camino del desarraigo.

Y son estas imágenes despojadas de su contingencia local, las que adquieren el valor de una realidad común integradora.

Antofagasta, 20 de junio 1972