Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Lucas Costa | Cristián Gómez O. | Autores |

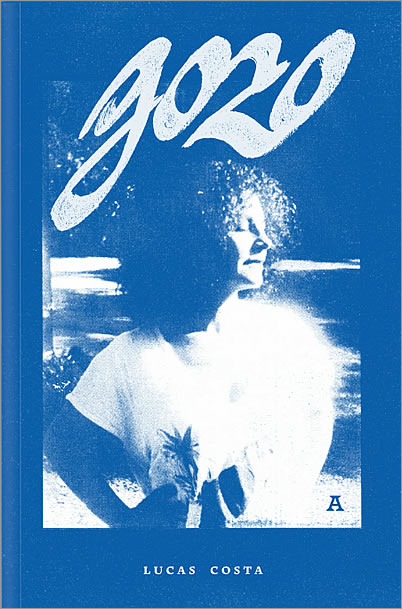

GOZO

Lucas Costa, Editorial Aparte, 2025, 90 páginas

Por Cristián Gómez O.

Tweet .. .. .. .. ..

Leemos aquí el cuarto libro de Lucas Costa (Santiago, 1988), donde revisita algunos temas de sus libros anteriores, ofreciendo, sin embargo, giros inéditos que vale la pena resaltar.

Partamos por establecer el hecho de que Costa es un poeta que conoce su oficio. Con esto quiero decir, porque no está demás explicarlo, que le otorga al ritmo un lugar indispensable en el poema, pero que tampoco es lo único con lo cual lo construye. También la fuerza de ciertas imágenes, de esas pequeñas y enormes explosiones verbales, que interrumpen, pero no impiden, el flujo del poema, es un elemento vital para su escritura.

Lucas Costa

Como decíamos en otra ocasión, en que reseñásemos Calcio en la mirada de la noche, su segunda publicación, el “tema” de ese libro no se agotaba en una supuesta discusión o puesta en escena del anecdotario de la paternidad. Lo que ocurría, en cambio, era que el autor investigaba las posibilidades de lo decible en torno a un padre, sus hijos y todo lo que eventualmente rodea situaciones como esa. Lo dicho y lo que se puede decir, más que una colección de viñetas en torno a un tema. Lejos, muy lejos, estamos de la cadencia de Playa de escombros (2017) donde una sintaxis que llamaba la atención sobre sí misma subsumía bajo su manto (casi) toda otra consideración.

Gozo, en cambio, nos lleva a una inmediatez que marca todo el conjunto. Creo que estos son, sin que pierdan nada de lo que hasta ahora han sido las características más sobresalientes de Costa como autor, poemas de urgencia, textos que sin aventurarme en la sicología de quien los firma, no podían esperar. La crispación evidente de los materiales que se utilizan para facturar estos poemas (coloquialismo, manejo del ritmo, encabalgamientos sabiamente utilizados para confirmar lo anterior), proviene de la desfamiliarización de las escenas familiares. El tema de la forma, enmascarado en las vicisitudes de la vida paterna y sus sinsabores, cobra más y más importancia a medida que al lector le va quedando claro que estos textos ¿contradicen? el proclamado gozo o placer con que se abre este conjunto. A propósito de este punto, dos son los paratextos (epígrafes, en este caso) que acompañan la lectura de este libro. El primero está en la contratapa (“hemos tenido todos demasiadas penas, ya llegó el tiempo del gozo”, Nick Cave), del cual sobra decir que viene el título. El segundo cita a la poeta brasileña Adélia Prado, y reza así: “Y me puse a hablar de lo que no sabía/para al fin tocar/donde lo que no tiene pies/camina sobre la masa de agua”.

Quise llamar la atención sobre estos dos fragmentos ya que cada uno a su manera dirige la lectura de Gozo. Si, por una parte, las palabras de Cave ponen en el centro de nuestra atención una mirada de cierto optimismo y/o enfocada en el placer, las palabras de Prado nos llevan a un terreno tanto de incerteza como esperanza. La pregunta, entonces, sería: ¿se condicen los poemas con estos epígrafes?, ¿hay un aire de expectativas por cumplir en el conjunto?, ¿o bien se trata de una contradicción, implícita y explícita, entres estos paratextos y el contenido de Gozo?

Antes de entrar de lleno en los poemas, hay otro signo en el volumen, como objeto, como conjunto significante, que es imposible ignorar, en tanto contribuye al sentido último del texto, aun sin ser en estricto rigor parte de él. Me refiero a la portada del libro, donde además del nombre del autor, de la editorial y el título del libro, vemos la foto de una mujer, de probablemente unos cuarenta o cuarenta y cinco años, pero la verdad es que difícil precisar la edad de quien aparece allí. Que Lucas Costa decidiera poner la imagen de su madre como entrada del volumen, como primera forma significante en Gozo, marca de manera decisiva el texto en total.

Una larga despedida, la crónica de un cáncer, formando parte de una tradición donde, así a vuelo de pájaro, encontramos desde el Réquiem de Humberto Díaz Casanueva hasta Cangrejos, de Jonnathan Opazo. De hecho son los poemas dirigidos o dedicados al recuerdo de su madre, los que tienen el mayor impulso de cercanía, de un carácter imperioso, aunque —paradójicamente— todos ellos hablen de hechos consumados. Esta impotencia y esta crispación, permearán la totalidad de los poemas, dándole así a esta cuarta publicación de Costa un aire que no habíamos visto con anterioridad: el afán de poner en una balanza, por precaria que sea, la figura de una madre muerta, con todo lo que de elegía le otorga al libro, al lado precisamente de las figuras infantiles en las que se concentran las preocupaciones del hablante:

Los niños tienen documentos

de identidad, actas de nacimiento.

(…) Escondidos en la carretera tiran piedras

sobre los capós. Sobreviven únicos a choques

fulminantes. Esconden a sus hermanos

entre cojines por si alguien no se entera.

(33)Esta es una de las más interesantes contradicciones y/u oxímoron que la lectura de Gozo nos plantea. No es nuestra función ni explicarla ni desentrañar los sentidos que ella pudiera ofrecer y/o guardar. Bástenos con explicitarla. Mientras una de las columnas vertebrales del texto es la pérdida de la madre, la otra es la cotidianidad, una cotidianidad aderezada con las presencias infantiles, con los trabajos en la cocina, con los cuidados que requieren los miembros de esa familia. Por una parte el agotamiento, por otra la energía, la muerte ¿v/s? la vitalidad incontenible. Sería lato poner aquí todos los ejemplos que podríamos traer a colación para corroborar lo dicho. Lo que sí nos interesa es dejar en claro esa aparente contradicción en los términos del libro, esa diversidad en lugar de la tan mentada unidad como norte de cualquier escritura. La heterogeneidad de sus materiales, los conflictos sin resolver que estos traen al proceso de creación.

Otro conflicto irresoluto que vemos en Gozo tiene que ver con el proceso mismo de la creación de estos textos, con su escritura en sí. Intuición y destreza, como plantea el mismo hablante de estos poemas (que suponemos, tal vez apresuradamente, unívoco) son los dos polos que tensan estos poemas. Destreza (técnica, oficio) mezclado de intuición: espontaneidad, inspiración. “Dormir dentro de un pez”, poema que relata el levantamiento de una carpa es una descripción donde la mezcla tanto de la una como la otra lleva o conduce a un desenlace (la instalación de la mentada carpa, pese a las dificultades para llevar a cabo tal cometido). El acento se carga hacia el descubrimiento, la epifanía que desemboca en “la construcción” final de la carpa, semejante a lo que ocurre cuando, un minuto antes (o un par de versos antes), el hablante compara el logro final de la carpa en pie con

como quien pesca con las manos

un rollizo una jerguilla

(17)El hablante deja irresoluta esta dicotomía. No se nos dice cuál de las dos alternativas debiese tomar quien está detrás de estos poemas (o cualquiera que escriba poemas, ya que estamos en ello). Sí se nos sugiere, o eso queremos creer, que la pesca afortunada es la que mezcla constancia con fortuna: pararse en el agua y esperar a que un pez pase por ahí sin escurrirse de las manos del pescador.

Hay una dosis evidentes de coloquialismos, a los que el autor les saca el mayor partido posible, ya que no sólo acercan al lector a los textos, sino que ese lenguaje conversacional no está por estar, sino que calza a la perfección con los ritmos que el texto exige. En ese sentido, es innegable que hay innegables cuotas de virtuosismo en poemas que de otro modo parecerían desaliñados, como si hubieran sido escritos con el pijama puesto y no con tenida de gala: el efecto de realidad, del que antaño hablara Soledad Bianchi, aquí nos llega de la mano de situaciones sumamente domésticas que se mezclan con un idioma que resulta sumamente familiar para un lector promedio. En esa dirección, creo, apunta un poema como “Para hacer bolitas de arena”, donde el pasatiempo de, literalmente, hacer bolas de arena húmeda se puede leer casi como un arte poética, una insistencia, una paciencia y un acento en el oficio antes que en la naturaleza innata del oficio de escribir. Y digo casi porque también parece demasiado obvia esta lectura, como si el señuelo fuera demasiado evidente. Uno se pregunta si entre lo explícito y lo implícito de estos textos no estará el sentido de los mismos. No nos preguntamos, entonces, por lo que este volumen se rehúsa a decir, sino por aquello que no puede (o no sabe) decir, por todo aquello que da por hecho, todo aquello que por (supuestamente) sabido no es necesario mencionar o reiterar.

Termino con un poema que me parece es necesario poner de relieve ante todo lo dicho hasta ahora. “No todo está en tu contra” es un poema más bien breve, dentro de un conjunto donde hay varios otros de dos y hasta tres páginas. La anécdota del poema, mínima, es la de un Con-con posándose en una rama y, al parecer, se dobla bajo su peso. Transcribo el poema:

Me basta pensar

en que hay ramas

que se quiebran

por exceso de guíao en el Con con

cuando nadie lo ve

se posa en una que parecía

firme y le dobla el peso.

(61)Permítanme detenerme, aunque sea brevemente, en algunos de los versos de este poema que dejan abierta la puerta para ciertas interpretaciones. ¿Qué es el “exceso de guía”, debido al cual se quiebran algunas ramas (esas en las que al hablante le basta pensar en ellas, pero, subyace la pregunta, para qué le basta con pensar en ellas)? Eso por una parte. En segundo lugar, en el último verso, hay dos lecturas posibles. La más obvia es que el Con con, con su peso, dobla la rama que parecía firme. La segunda, sin embargo, es exactamente lo contrario: es la rama la que dobla en peso al Con con.

Aquí la clave es el verbo doblar. Polisémico (el diccionario de la RAE registra veintidós acepciones diferentes), puede entenderse en este poema como “hacer que alguien o algo se curve”, o bien “aumentar (algo) haciéndolo doble”. Entre esas dos posibilidades yace el hipotético sentido de este texto, pero nosotros no contamos con otra alternativa más que relacionarlo con textos anteriores, con aquellos que (veladamente) tocan el tema de la escritura como un ejercicio dividido entre (uso palabras del propio autor) intuición y destreza. Porque en nuestra lectura, el exceso de guía bajo el cual se quiebran esas ramas es la mano del poeta que intenta ejercer demasiado control sobre el poema, que cuida, con técnica y oficios excesivos, todo el desenvolverse del poema hasta el más mínimo de sus momentos.

En cambio, el Con con llevado por su intuición se posa sobre aquella rama que, pareciendo firme, se dobla bajo su peso (o lo dobla a él en peso, no sabemos). ¿Hacia dónde se inclina (se dobla bajo el peso) la poética de Lucas Costa? Será cuestión de lxs lectorxs responder.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Lucas Costa | A Archivo Cristián Gómez Olivares | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

GOZO

Lucas Costa, Editorial Aparte, 2025, 90 páginas

Por Cristián Gómez O.