Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

Extranjería y artificio:

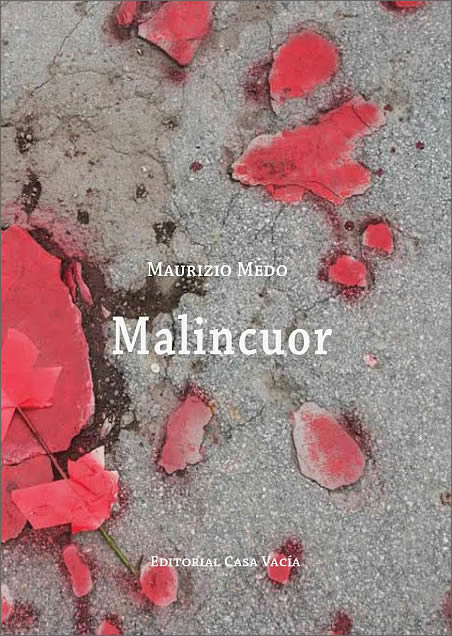

Manicomio y Malincuor de Maurizio Medo

Juan Esteban Ramírez

Tweet . . . . . . . .. .. .. .. ..

Todo escritor es, en última instancia, étranger en sa propre langue: huésped de un idioma que nunca termina de ofrecerse como hogar, sino como un alquiler precario, un espacio de tránsito que nunca se estabiliza del todo. Maurizio Medo encarna esa extranjería desde la cuna, proveniente de una genealogía escindida entre las costas dálmatas y la península itálica, con el italiano como lengua materna, y un castellano que nunca se dejó domesticar por completo. No es un cualsea —ese rótulo risible que algunos críticos repiten con gesto de neutralidad académica—, sino un proveniente, un sujeto que porta en su voz la huella de una extranjería originaria. Si el cualsea se disuelve en la masa anónima, el proveniente, en cambio, encarna la différance: se constituye en la imposibilidad de pertenencia plena, en la distancia que nunca se colma y que, paradójicamente, asegura la potencia poética.

Desde esta perspectiva, Malincuor aparece como una obra que condensa esa condición de extranjería en una doble clave: biográfica y textual. Biográfica porque la lengua materna italiana, las abuelas que transmiten una memoria a medias rota y a medias sostenida, y la presencia de un abuelo sinólogo excéntrico, Onorio Ferrero, configuran un trasfondo en que lo ajeno es lo familiar. Textual porque cada poema se articula como un montage, un palimpsesto de voces, citas, epígrafes, fotografías, fragmentos y documentos que rehúyen toda clausura.

Maurizio Medo

En este sentido, Medo se burla de la idea de un texto unitario y se afirma en el archivo como ficción.

La noción de artificio en Verónica Forrest-Thomson es aquí fundamental: lo artificioso no es ornamento, sino condición de posibilidad.

En Poetic Artifice, la autora insiste en que el artificio permite que la poesía se constituya como un campo autónomo de significación. En Medo, este artificio se manifiesta en lo que él, con cierta resignación, admite como “postpoema”, una categoría que se aproxima al texte scriptible de Barthes. El postpoema no es un género, sino un dispositif escritural que organiza heteroglosias, isotopías y restos de discursos: todo —fotos, anotaciones, epígrafes— se integra en un solo cuerpo, sin paratexto. Así, el postpoema es a la vez archivo y performance, tal como sugiere Vivian Abenshushan cuando concibe el archivo como una máquina performativa más que como depósito.

Pero habitar no se reduce a la escritura. En Malincuor, el tren mismo se transforma en casa, y la casa se reconfigura como tren. El movimiento del vagón, sus pasillos, camarotes y ventanas convierten el viaje en un modo de edificación. No se trata de permanecer en un hogar estático, sino de construir hogar en tránsito. Esa casa-tren es el espacio de lo doméstico reinventado, un hogar portátil que redefine los marcos de lo íntimo.

La jardinería, por ejemplo, no es aquí un gesto menor, sino metáfora de la escritura: “Yo soy un hombre que riega, no como Ámpelo, peor que otro cualquiera, en tanto cumplo con las horas de dictado en medio de otras tareas planeadas…”. Regar se convierte en escribir, no como acumulación de bienes, sino como acción, tal como enuncia Medo: “Desde el anonimato medieval los textos no constituían bienes, eran acciones”. La escritura es un jardín que se expande en destiempo, un presente que no coincide con el de todos.

El símbolo del tren como hogar se entrelaza con la figura del confinamiento pandémico. No es casual que Medo incorpore en Malincuor el hexagrama 6 del I Ching (Song, el conflicto), traducido por Onorio Ferrero. Este signo sustituye los paréntesis, marcando cortes abruptos en la sintaxis y recordando el paréntesis mayor que significó la pandemia del SARS-CoV. La extranjería se cifra aquí como interrupción: no como tránsito fluido, sino como tránsito bloqueado. Y en esa interrupción son las figuras femeninas las que sostienen la estructura. Baka, la abuela que siempre supo todo pero fue desoída por sus dificultades como hablante; Nonna, figura de devoción que organiza la memoria familiar. Ambas hacen del tren una organización matriarcal, un espacio donde la extranjería se transmite como herencia femenina.

En esta clave, La Cantuta funciona como un anti-Walden: mientras Thoreau buscaba en la naturaleza la trascendencia de lo humano, Medo convierte ese espacio en chacra intervenida, atravesada por la ironía. La Cantuta niega a Arequipa como lugar de arribo y se presenta como parodia: un Walden de segunda mano, con drones que vigilan como parodia de ciencia ficción. Habitar ya no es pureza, sino montaje. El hogar es parodia del hogar. Y esa parodia es la que constituye, paradójicamente, una forma genuina de pertenencia.

En el plano intertextual, Malincuor dialoga con varias tradiciones. Enzia Verduchi, con Nanof, recupera la figura de Nanetti en el Manicomio de Volterra, y escribe en paralelo con Medo, en diálogo mediado por Zurita. Vanna Andreini, en Monster, explora el bilingüismo como condición de extranjería, en sintonía con las reflexiones de Silvia Molloy en Vivir entre lenguas. Andrés Fisher propone la noción de montaje como principio estructural de la modernidad; noción que ilumina el modo en que Medo organiza sus poemas como ensamblajes de voces, restos y citas. Y Vivian Abenshushan plantea la escritura como archivo apócrifo, idea que resuena en los postpoemas de Medo.

Las filiaciones críticas se multiplican. Ashbery aporta la deriva asociativa que, sin embargo, es premeditada: el cálculo de la deriva. Bernstein ofrece la ironía como arma contra la absorción lírica ingenua. Celan, la lengua herida, atravesada por lo innombrable. Sebald, la ruina como método narrativo. Susan Howe, la poesía-documento, que en Medo se vincula al registro del archivo. Marjorie Perloff, el modernismo del siglo XXI, capaz de subvertir tanto las herencias como las derivas posmodernas. Y Veronica Forrest-Thomson, la condición del artificio como núcleo de la poesía. Todas estas influencias no hacen de Medo un epígono, sino un nodo singular que articula esas voces en clave propia.

Generacionalmente, Medo ocupa un lugar liminal. Fue “el más joven” en la antología Pulir huesos : veintitrés poetas latinoamericanos (1950-1965) / selección y prólogo de Eduardo Milán (Galaxia Gutenberg, Madrid, 2007). y hoy aparece como “el más viejo de los jóvenes” en una hipotética generación conformada, entre otros, por Enzia Verduchi, Vanna Andreini, Ernesto Lumbreras, Julián Herbert o Alejandro Tarrab. Esta generación comparte la extranjería como destino y el montaje como método. Pero en Medo, a diferencia de otros, la ironía lo sitúa más cerca de Diego Maquieira que de Zurita: allí donde Zurita sostiene la solemnidad del canto, Medo la subvierte con humor, disfrazado de lirismo. Contra lo que algunos suponen, el humor no disminuye la densidad, sino que la multiplica.

En este sentido, Medo aparece como un autor moderno que se burla de la posmodernidad. Si la posmodernidad proclamaba el fin de los grandes relatos, Medo ironiza sobre esa declaración desde un relato mayor: el de la extranjería, que no es moda ni consigna, sino condición ontológica de la escritura. Su modernidad radica en sostener una tradición (la europea y la latinoamericana) al mismo tiempo que la subvierte. Por eso, Malincuor no es un libro de cierre, sino de plenitud: clausura irónica y apertura simultánea.

La conclusión es contundente si seguimos a Eduardo Espina en el prólogo: “Casi como advertencia previa a la escritura de este prólogo, Maurizio Medo me dijo por email que este podría ser su último libro. Eso está por verse, aunque en varios de los poemas la noción de ciclo a punto de cumplirse puede detectarse. Medo mejor que nadie ha de saber cuándo cerrar las puertas y bajar las cortinas. Si tal es así, y si sí, Malincuor termina siendo colofón de una obra, la despedida bajo los reflectores es una a los Beatles en el Candlestick Park en San Francisco: a todo trapo y confirmando de que las partes finales puede ser tan ventajosas como las anteriores. Es un libro de plenitud. Deja una cima sostenida por una impecable manufactura en pro de un proyecto que el tiempo transformó en poética dedicada a abordar ‘el gran secreto’, desde el secreto.”

La metáfora beatle resume el gesto final: Malincuor como colofón y clímax, extranjería convertida en poética, modernidad irónica que se burla de la posmodernidad, clausura que al mismo tiempo multiplica aperturas.

3 TEXTOS DE MALINCUOR

36

Pour Ana María et Yves Niolet, en el Gers.

Yo aún no había regresado del bosque cuando los niños descubrieron que los pinares no aparecieron nunca en la saga. En su ficción, el bosque, salvo por la pregunta a la que le da vueltas, le enseñó al héroe a no esperar una respuesta. Entonces encontró el Grial.El héroe, de acuerdo con el manuscrito original de Chrétien de Troyes, sólo pudo convertirse en leyenda después de interpretar que el sentido real de su misión consistía en mirar hacia atrás adivinando qué sorpresas regresarían del final. De Troyes fue un judío converso.

Este detalle quizá explique por qué en su obra el héroe se revela en medio de las tormentas o bajo el calor del desierto. Para Guilhem de Peiteus fue difícil comprender esto como un hecho político hasta el momento de sentarse y escribir farai un vers de dreyt nien. Hoy es imposible regresar al origen la frase y encontrar otra capaz de provocar la risa estrepitosa de la mesnada, guareciéndola en la oscuridad occitana. Nadie creyó que reverberaría siglos después. Necesitas oírla. Parece que recién se hubiera escrito ayer, pero en el registro enciclopédico se registra que transcurrieron varios siglos.

¿Sobre qué otro bosque habrá caído esta lluvia?El héroe no habla con el bosque. Desaparece. Se vuelve parte de él sin una salida de emergencia como en ese cuento sufí.

El editor observó que repetí 9 veces héroe. Si soy reiterativo no es por euforia, no consigo traicionar mis ideales. Intento convencerme: es por escéptico.

No presté servicio en Poitou ni en Lemosín, y aunque nunca hubo normando ni francés en mi casa, he de seguir escribiéndola cada vez que evoque el aura de esa antigua algaba en el Gers sin que esto me obligue a buscar consuelo en el consejo auroral de un falso chamán después de oír las últimas noticias en el podcast de Greta Thunberg.No, no estamos destruyendo la naturaleza. Procreamos una nueva.

A imagen nuestra. Por ello no habrá más un lugar para nosotros.

Nuestro futuro es como el de Homero. Si es verdad que fue ciego, habrá que reconocerle que recordaba muy bien lo que pudo haber visto.

Los científicos calcularon que la probabilidad de que exista una memoria así es de una entre un millón. Los Magos sabían bien que las probabilidades de una entre un millón se cumplen nueve de cada diez veces El héroe va por otra senda, inmortal, pero sin eternidad. Pensaba en el de Marianne Moore, obligado a caminar como un joven pilgrim en búsqueda de una nueva tierra y contra todo pronóstico encuentra así su pergamino; en el de Dostoievski, escondiéndose como si necesitara tomar aliento lejos del mundo y recordar todo cuanto se había abolido. En el de Broch quien sabía que la primavera más hermosa transcurrió con el último otoño. El héroe de Spicer no consiguió librarse de la inmortalidad que él le había construido. El de Ashbery fue Fantomas; el de Viel Temperley, Cristo.Ninguno de ellos luchó con monstruos, depuso tiranos, robó extraños tesoros o rescató una doncella.

Como en esos filmes de Sergio Leone, cada uno, llevaba consigo al desierto adondequiera y cuando estaba a punto de morir, improvisaba una frase con la ilusión de que perdurase para siempre.

La Thunberg no sonríe con la misma frescura de la chica del clima.

Le vendría bien leer a Mary Oliver. Es muy graciosa.—Alguna vez fue de Roccanera.

El bosque continúa haciéndome preguntas:

es lo importante.

No el héroe.

37

¿Recuerdas el título de esa canción?

El silencio del héroe nos obligó a fabricar la realidad sobre la marcha como si se tratara de un ensayo que se exalta transitando el camino de alguna ruta mítica, la cual era cierta en el sentido en que la luz la mostraba posible. Sólo así vislumbramos cosas que jamás terminaron de expresarse. No es que no existieran. Estaban fuera evitándonos hasta que culminara el día.

Por ejemplo, supimos que uno de los colores que los ciegos extrañan es el negro; otro, el rojo. Rojo y negro son los colores del equipo de un pueblo en el que nadie es capaz de conjugar el verbo sillar. Es óntico. Entraña solo a las piedras. y no por la naturaleza metafísica con la que lo imaginamos. Su valor cayó en la bolsa. Es un descrédito. Tanto que empezamos a dudar si el pasado incumplió la cláusula estipulada en el contrato sobre las distintas variables ocultas en una conjugación verbal. Apenas somos capaces de registrarlas como en ese poema de Marwan Makhoul en el que el abuelo afirma: Palestina es un verbo irregular en pasado. Y el padre lo corrige acotando que no, que es en presente.

Como fuera, desde hace siglos sus pobladores están de paso buscando el modo más conveniente de regresar en los próximos mediodías. Aunque no por mucho tiempo. Los días festivos legan los lunes y pasan desapercibidos con el mismo color de los sábados bisiestos. Fue en una de esas fechas cuando confundimos el sol con un flagrante oso de fuego ardiendo sobre los ritos sofocantes de la vida provinciana y entonces decidimos volver al asombro en un presente intensivo, repleto de pasado y preñado de porvenir, pero en las márgenes de una historia sumida en la endogamia, la cual parecía encontrar el equilibrio en la rapidez con la que arrastraba el pueblo hacia la nada.

No deberías permitir que los poemas te mientan. Tampoco Björk.

Entonces decidiste que debíamos dejar el pueblo. En La Cantuta todo pareció adquirir sentido, aun cuando el viento nos persiguiera con su llanto zigzagueando entre las ramas de los molles tal si intentara gritar una pena.

No fui capaz de traducirla.

Los yaravíes son expresiones de lo que pudo significar esa pena.

Amén de la dubitativa referencia a los albañiles que nunca llegaron en la ficción del poema 4, no existe un relato. El único arquitecto es el tiempo. Y de pronto el recuerdo que surge cuando encendemos la lumbre, quizá para cerciorarnos que el futuro no ha transcurrido.

Nuestra prerrogativa es no olvidar el presente señalando las distancias mientras dejamos salir los sentimientos que escondimos en el fondo de una baulera caleidoscópica.

Como el héroe, yo elegí mirar hacia atrás con tal de ver qué sorpresas volverían, lejos de las tertulias en la Quinta Tirado.

El héroe no existe.

No tiene historia, salvo la que estoy escribiendo.

38

El recuerdo fue acelerando cada vez más el paso sin darnos tiempo para disponer los detalles y sugerir la ambientación en una escenografía que nadie imaginó: todos formábamos parte de su decorado. A veces sólo con un levísimo lamento que prefirió olvidar su origen, en otras con un suspiro tan hondo que el viento dudó si debía seguir por sus inmediaciones o solamente como una melodía que se repitió durante varios siglos y en la cual todos los viejos héroes de ayer aún fulgen desprovistos de historia como una constelación de presencias modulada por cierta gracia ritual.

Lo que se recuerda es lo que no está. La escritura es un invento que legitima el olvido.

Es mejor que no escribas. Tres palestinos se ocultaron detrás de un viejo colchón. Quizás las fuerzas de la historia devastaron las palabras, lo que tenemos son sus restos.

El poema nos presenta apenas algo de lo que podría haberse dicho. Es un fin en sí mismo. Tal vez sea así por la forma cómo devienen las cosas cuando tu atención se distrae por un momento en un presente en el que, salvo por la ausencia del futuro, no se vislumbra ningún otro sueño. ¿No te llama la atención que «poesía» suene a pretérito imperfecto de indicativo? Hay algo real que parece hacer de esta afirmación algo cierto. Es el fantasma de haberlo confesado, quizá porque así puede interpretarse de otra manera, mientras la historia pervive al desgaire con la velocidad de esas manadas de lobos salvajes que dan caza a los cérvidos.¿Y entonces, dirás, qué hago dictando largas sesiones de «escritura creativa» en vez de alinearme los chakras en algún programa de salud alternativa para adultos mayores antes que me asalten los típicos trastornos depresivos al resistir la demanda histérica, obsesionada con «escribir», y aun después de haberles advertido: «no puedo, la finalidad de un poema es perderse en sí mismo» sin imaginar que ellos pensaron utilizar esos escritos para enriquecer sus currículums de vida?

Habría que prestar más atención a la música que hacen las piedras. ¿Vas a ponerte a politizar la alegoría? Puede que se trate de un proceso que, en sí es falso, pero más verdadero que pensarlo bajo la forma de un poema y ejercer desde ahí nuestro legítimo derecho a la protesta. Quiero decir que, desde allí, no es posible encontrar un espacio común por una pequeña diferencia en el tiempo. Habría que buscar una mejor forma de «alienarse». La mística, por ejemplo, más que cualquier otra actitud o sistema, afirma la dignidad del presente sin sacrificar la eventualidad de una vida futura. No como una esperanza o un minidrama cotidiano vivido con los ribetes de una tragedia nacional.

En las películas, el amanecer nos dice que todo va a estar bien. Hoy ya no significa nada. El mañana alterará el sentido. Cuando miras atrás siempre está el pasado. No se ha desvanecido. Está hablando contigo con las márgenes precipitándose en orvallos de observaciones, asteriscos y signos de exclamación.

¿Qué hacer con nada más para una experiencia futura ajena a la dimensión del «yo»?

La Justicia se encuentra en el otro mundo. En éste lo que hay son leyes.Si puedes soportarlo qué bueno que seas un contemporáneo.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Extranjería y artificio: Manicomio y Malincuor de Maurizio Medo

Por Juan Esteban Ramírez