Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Marcelo Novoa | Víctor Campos | Autores |

Caminaré sobre películas de escombros

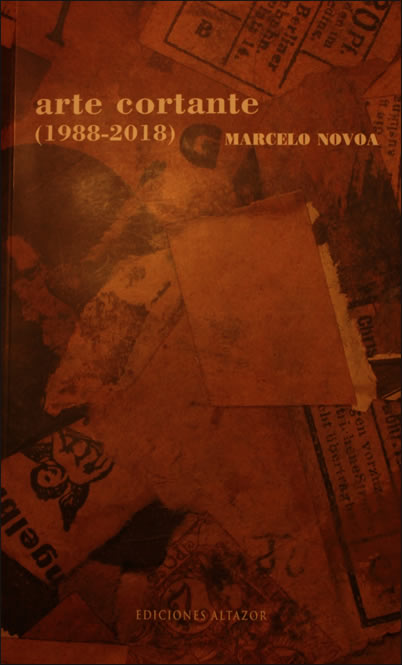

Una lectura sobre arte cortante (1988-2018) de Marcelo Novoa

Por Víctor Campos

.. .. .. .. ..

Estos fragmentos he apuntalado contra mis ruinas

T.S. Eliot

Urbe violenta, perdida candidez. Coraje adolescente, mas tedio triunfal. Lenguaje abolido; recoger sus escombros. Entonces, componer desde la descomposición: el involuntario e inevitable “cadáver exquisito” proveniente de lenguas que diversas nos atraviesan a diario: analogía hoy tan manifiesta como imposible de resolver en un estético ímpetu acaso irruptor. Con todo, la pluma cae y dicta escenas cartografiadas desde el núcleo de la ciudad: errático espeleólogo que busca asirse de. Mas todo es ruina, palabra demacrada: “tiembla / es lo único / deletreable / de momento” rezan los versos de élitros, poema inaugural que evoca a la efigie del monstruoso insecto kafkiano.

Así, la ciudad al borde de su derrumbe terminal o ya derribada de antemano es el escenario de la ejecución verbal de una voz: asistimos a la sensación constante del mensaje final dejado por escrito, similar a la naturaleza que los poemas de e. e. cummings poseyeran. Escribir un poema como si fuera siempre el  último. Allí el despojo aparece como condición, pese al enrarecimiento sintáctico dado en tanto manufactura: un anónimo e impersonal sujeto que contempla sus ruinas y recorre la podredumbre que permanece: “caminaré sobre películas de escombros, sucesivas / calles de similar miseria; lloverán incesante orina / ángeles lisiados sobre encendida pantalla de guerra”.

último. Allí el despojo aparece como condición, pese al enrarecimiento sintáctico dado en tanto manufactura: un anónimo e impersonal sujeto que contempla sus ruinas y recorre la podredumbre que permanece: “caminaré sobre películas de escombros, sucesivas / calles de similar miseria; lloverán incesante orina / ángeles lisiados sobre encendida pantalla de guerra”.

Es ante la atmósfera aludida que se erige la voz torcida, afectada, intrincada, como si la tarea fuera llegar a la turbia esencia del habla coloquial y no a su doble empleo mimético. Así, la sintaxis rota y su constante agramaticalidad es estigma señero del lenguaje apuntalado en las páginas de arte cortante (Ediciones Altazor, 2019): la resaca de un surrealismo que comprende su fracaso. Entonces, se exhibe una especie de escritura automática mas anegada por el tedio (“aquí nada se conmueve”) y, por ende, renunciando a la emocionalidad impetuosa del vanguardista. El escriba reconoce que su discurso ya no será más que “restos que se alimentan de restos” (al decir de Enrique Lihn): un hablante que trata de nacer desde lo pasado y lo muerto, recogiendo las palabras profanadas (las únicas), esas “caries en plena boca de dios”.

Mediante estas últimas es que se evoca una sucesión de personajes que dispersos caminan por la ciudad: carniceros, suicidas, mendigos, bastardos, lectores, la gran masa andante. Se trata de sujetos que forman parte del desarraigo y la miseria, con el alcance diferencial de que algunos creen despojar a terceros, mientras que otros son o fueron los despojados. Entonces, habitante y lugar obedecen a dos retratos provenientes de la misma sustancia, caras de una misma moneda. Continuando, la geografía dibuja los perfiles de individuos que se encuentran completamente divorciados de sí y, en consecuencia, a la deriva de lo ajeno. Así, el poema se presenta como un pequeño trozo de espejo sucio en donde es posible vislumbrar apenas algunas zonas del cuerpo: “ojo con la astilla / la idea misma de labio / azul degenerado / excusarán lectoras / mi lengua mor di da?”.

Antes de proseguir, cabe destacar que el tono francés heredado en su abolición permite vislumbrar un intersticio: la poesía de Novoa se encuentra en medio del Santiago Waria de Elvira Hernández y de los Metales pesados de Yanko González Cangas, libros de influencia primordialmente anglosajona. Ergo, se cimenta una cualidad verbal que forja una identidad al tomar la suficiente distancia de proyectos paralelos: misma sensibilidad y fijación por la urbe agrietada, pero diversa manera de resolver su expresión. Al paso de arte cortante aparecen Rene Char, Arthur Rimbaud, Conde de Lautréamont, Enrique Gómez-Correa, entre otros miembros que forjan una cercanía tan propia como extraña con la materia textual. La casi imposibilidad de la expresión otorga todavía el marco para el juego y la plasticidad con la lengua. Al fin y al cabo, es como si todo adoptara una organicidad no funcional o, más precisamente, un intervalo entre lo funcional y lo disfuncional.

Retornando al temple del lenguaje mismo, sucede una rotura que advierte las torpes naturalezas en pugna del individuo entregado a la muerte, en el epicentro del daño y la desmoralización: “ahogo no sumisión vertical ruina / del aire hablo por quién no clama / si de plano negaste tinta al papel / acá quedan tus humanos zapatos / allá tu nariz adolescente cesando / hueles el homenaje a destiempo? / risas negras aletean tal cuervos”. Así, estos poemas se desplazan en un lugar impreciso: en la formación de un incipiente pensamiento difuso; en la fractura de la mina del lápiz al momento de graficar una tachadura o palimpsesto; en la rotura de una llave de paso; en el incierto momento del tropiezo o, finalmente, en un ave con alas lastimadas que intenta inútilmente emprender el vuelo, rememorando la imagen del dañado albatros baudelaireano y que el mismo Lihn referiría posteriormente como “un muñón de alas”. Hay variados versos en Novoa que evocan dicha imagen, mas cabe referir al poema apenas i reseca espuma que la recoge lúcidamente: “calmó su velerar este remolque en la playa / no insistas albatros de tinta tu tempestad / de analogías: pneuma o larva de naufragio / trata de blancas danzando plena carretera? / qué rimar ala rota o abatida vela? / si apegué / mi labia marinera, apenas i reseca espuma”. Así, el hablante nace “entre dos latidos que bien pudiera ser el tiempo”, a medio camino del hecho que creíamos consumado, dotado de un ego peculiar que confiesa impersonal su embrollo y devasta toda probabilidad de dialéctica: “no salgo aún adentro de mí mismo / trincheras ocultas a ningún enemigo / se los doy firmado: soy mi traidor”. El yo se reduce a “presenciar más desastres”, ya que tampoco puede saciar del todo sus concernientes necesidades: “no alcanza una vida para apagar la propia sed”.

Esa condición, admitida por el lenguaje de arte cortante, delata no precisamente una expresión concreta, sino el conflicto mismo de la posibilidad de expresar ‒aludido previamente: “inusual cartílago / no hueles otro asunto / que este maloliente encierro” sentencian los versos que abren el conjunto nominado parpadeos y que certeramente aluden al agotado órgano de la lengua. Así, una cuota del origen de este lenguaje está resguardado por la pugna expresiva de un “traductor de lenguas mordidas”. No en vano, también es posible asimilar el quiebre sintáctico a la escritura dadaísta de un Tristán Tzara. El poema ciudad dadá confiesa ante lo advertido: “viejos vicios modernos, soporten mudos / incontrolables el tráfico a perpetuidad en / la intestina. mírales bien a través de la luz / sangrienta”. Retornamos a la imagen señalada en el inicio: la grafía como un cadáver exquisito mas no motivado por el ímpetu de la ruptura, sino como una de las escasas vías potenciales de verbalizar el urbano cruce de voces (las cursivas constantes en los escritos devienen ademanes necesarios).

Sobre el temple que ejecuta la palabra, se ha advertido que prima el tedio: el hablante confiesa ver “cuerpos hinchados de tedio” en la “juvenil tierra baldía”. Todo espíritu se ha desmoronado, y es en aquel sentido en que se adolece cierta amnesia que en ningún caso es una oportunidad para rehacer alguna especie de épica o gran canto: “si huir es olvidando, ni siquiera la muerte les impedirá el paso”. Así, en el campo abierto de la ruina se actúa bajo la lógica del olvido, sin posibilidad de enarbolar utopías: “su otro yo se ha roto” son palabras que confirman al caso la muerte de la videncia rimbaudiana para el hablante de un hastiado ego. No reside la necesidad de expresar escepticismo alguno, ya que dicha prueba de rigor fue dada: solo la expresión de la rotura nuevamente puede ocupar las páginas: “juro que vi cuerpos hinchados de tedio, pies / lastimados por ningún rito, insomnes parejas / muertas en las cunetas”. Yace el quiebre incluso de los sustitutos modernos ante la pérdida del paraíso, como Baudelaire manifestara en sus Paraísos artificiales: todo consumado y el quiebre como único designio circular. Un poema decidor a lo identificado es en esta playa sin fin, en donde lo preocupante no es que el sueño sea lo arruinado sino la pesadilla: “así amontoné sueños cuenta granos / la arena espantosas aves marinas / arruinan mis pesadillas cada noche”. No hay razón entonces que opere de modo funcional, ya que “si enarbolé lucidez / rechazo ahí mi reino”.

Finalmente, arte cortante se erige como una poética de una resuelta complejidad gramatical, elaborada desde la blasfemia y la profanación del campo devastado de la urbe. Se recogen las palabras cual residuos por un sobreviviente y es esa la experiencia que contiene el poemario de Novoa: los versos como marginalia de ese libro abierto que significa la ciudad, grabando las imágenes que escurren por las paredes en una libreta dominada por una mano entre hastiada y afiebrada, entre anémica e iracunda, entre cansina y obsesiva. Se trata de levantar los escombros para revelar el conflicto mismo que dicha acción implica: un “consuelo otorgado por error”.