Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Manuel Rojas | Jaime Pinos | Autores |

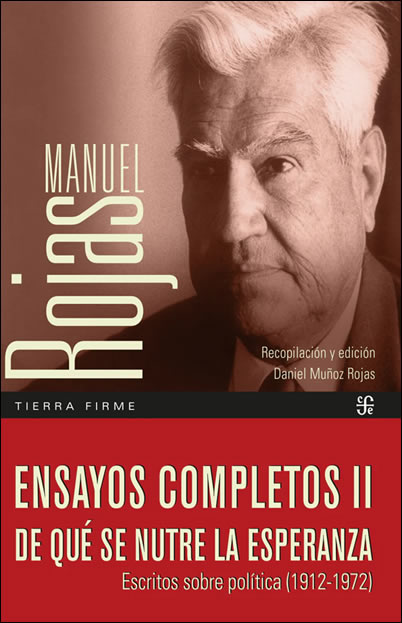

Manuel Rojas. Ensayos II.

De qué se nutre la esperanza. Escritos sobre política (1912-1972)

Recopilación y edición Daniel Muñoz Rojas

Fondo de Cultura Económica, 2025, 396 páginas

— PRÓLOGO —

Por Jaime Pinos

Tweet .. .. .. .. ..

Aprender la esperanza

Este libro reúne los textos políticos de Manuel Rojas en un arco que abarca seis décadas de escritura. Desde el primer texto publicado, cuando Rojas tenía sólo dieciséis años, hasta un artículo en el diario Clarín, fechado en octubre de 1972, pocos meses antes de morir. La mayor parte fueron publicados en medios de prensa, revistas y diarios, muchos de ellos fundados por el propio Rojas junto a otros escritores y periodistas. La escritura es aquí una forma de intervenir en el espacio público, incentivar el debate y la circulación de ciertas ideas, así como la comprensión crítica de la realidad.

Desde otro ángulo, considerados en su conjunto, estos textos despliegan una biografía y la evolución de un pensamiento. El retrato del propio Manuel Rojas dibujado por su escritura, sus temas, sus preocupaciones y, sobre todo, sus experiencias. El escritor es hijo de su experiencia. Un escritor sin experiencia es un ente inconcebible respondió a Lenka Franulic en una entrevista. Esta imbricación de pensamiento, escritura y experiencia es, sin lugar a dudas, uno de los rasgos fundamentales de su quehacer como intelectual y como escritor.

Estos textos podrían leerse también como una novela sobre el siglo veinte. Una novela por entregas que narra la historia dramática y a menudo sangrienta del tiempo que a Manuel Rojas le tocó vivir. El siglo de las guerras mundiales, pero también de grandes revoluciones y cambios vertiginosos en todos los planos de la vida. Un siglo que, más allá de los claroscuros de toda época, ofrece un contraste radical entre sus horizontes utópicos, abiertos aún en vida de Rojas, y horrores y violencias sin precedentes. Es en ese contexto que cobra sentido la pregunta, título de un texto clave del autor, que sirve de portal a los materiales incluidos en este libro: De qué se nutre la esperanza. En lo que sigue veremos cómo Manuel Rojas intenta, más que responder, sostener esa pregunta. Buscar, a pesar de la sangre y el exterminio, con qué alimentar la esperanza, con qué mantenerla viva.

Los años de formación. El anarquismo.

Son las difíciles condiciones de vida en que transcurrieron sus primeros años, lo que despierta en Rojas una mirada crítica y realista sobre el mundo. Tal como relata en Imágenes de infancia y adolescencia: En un mundo en que un ser humano puede morir de hambre, robar de hambre no es ni pecado venial. Por suerte, cuando en mi adolescencia pasé dos o tres días sin comer, no se me ocurrió llorar; habría sido tan ineficaz como rezar o cantar en alemán —no sé, además, alemán— y me aguanté y a veces robé pequeñas materias de ladrón ocasional. Con esos pequeños robos tranquilizábamos nuestros estómagos por unas horas.

Frente a la miseria, ni llorar, ni rezar, ni cantar en alemán. Esta disposición a resistir un destino aciago va forjando su temperamento y lo acerca, casi naturalmente, a las ideas y los círculos libertarios de gran auge a inicios de siglo. Así narra su amigo José Santos González Vera en Algunos los primeros contactos de Rojas, siendo un adolescente, con el anarquismo: Avanzaron madre e hijo hasta Mendoza. Allí el imberbe lector, tan sin palabras, hizo amistad con anarquistas. El tipógrafo Lauretti le demostró aprecio y le prestó libros. Leyó sociología, ética e historia. Los ácratas, en el periodo del ardor y la fe absolutos, ¡grandioso momento! Lee con pasión a Kropotkin, Malatesta, Reclus, Bakunin, a cuantos expresan lo social con la mira del cambio, porque sin esta posibilidad ¿qué sería de los soñadores, qué de los pobres?

Bajo el seudónimo de Tremalk Naik, compañero del pirata Sandokán, héroe de las novelas de Emilio Salgari, colabora en el diario La Batalla. El periódico difunde los ideales libertarios y se orienta fundamentalmente al mundo obrero. Es en esos años que tendrá un encuentro decisivo que marcará su vocación de escritor: Yo era anarquista. Como tal escribía artículos en La Batalla, un periódico anarquista de Buenos Aires. En esa época conocí a José Domingo Gómez Rojas (primer poeta mártir de Chile. Murió en una celda del Patio Siberia de la Penitenciaría de Santiago). Fue él quien me impulsó a escribir versos. El anarquismo y la escritura literaria se dan así paralelamente o, mejor, son las dos caras de un mismo proceso de formación.

Cuando el poeta empieza a ceder lugar al prosista, el primer ámbito de recepción para su incipiente narrativa son los círculos de trabajadores anarquistas. Como recuerda en una entrevista para la revista En viaje, de 1957, sobre su primer cuento publicado: En una ocasión, aquí en Chile, desde luego, en una de esas veladas memorables entre un grupo de obreros anarquistas en las que se hablaba de todo y soñábamos con arreglar el mundo, leí un cuento en que aparecía la palabra agujero. Mientras la escribía vacilé. Tuve la rápida intuición de que no era la palabra así como yo y todos la decíamos. Mi vacilación no fue larga y opté por escribirla tal cuál la oía: aújero. Así la leí y así sonó, sin reparos de nadie, al leer mi trabajo entre mis compañeros. Rojas describe, en la misma entrevista, la bohemia de aquellos años reunida en el café Los inmortales, ubicado en la Avenida Matta: Allí se encontraban intelectuales, artistas, anarquistas y soñadores, toda esa bohemia optimista que se agrupa frente a una taza de café y sueña o planea realidades.

El anarquismo, como ideario y como comunidad política y cultural, proyectarán su influencia en Rojas hasta su madurez. A la pregunta, hecha muchos años después de sus inicios literarios, ¿Manuel Rojas es un anarquista? responde: Tuve una juventud difícil; fui aprendiz de esto y estotro; estuve preso varias veces (me acusaron en cierta ocasión de haberle echado ácido a unas puertas); leí muchos libros anarquistas. Siempre he sido un tipo disconforme.

La lucha social. Las condiciones de vida.

Una coordenada central que recorre la escritura de estos textos es la atención de Rojas a las contingencias de la lucha social. Sus textos, leídos en conjunto, hacen la crónica de décadas de luchas populares por alcanzar la emancipación y mejorar las paupérrimas condiciones de vida en que sobrevive la mayoría. Todo esto en el contexto de un siglo chileno donde las tensiones políticas y sociales pasaron por momentos extremadamente álgidos. Especialmente durante sus primeras décadas, cuando la situación derivada del término del ciclo salitrero y el agotamiento del régimen oligárquico generó una crisis de proporciones que bandeo entre la efervescencia revolucionaria y la violencia y la represión restauradoras.

Ya en los años treinta, en las páginas de la revista Célula, a propósito de los asesinatos del periodista Mesa Bell y del maestro Anabalón, Rojas denuncia sin ambages los crímenes contra los que desafían el orden establecido: La clase dominante necesita organismos de represión que sean dóciles y eficaces y al efecto crea departamentos policiales servidos por hombres desprovistos de toda sensibilidad moral, por verdaderos delincuentes que encuentran así una manera segura de dar satisfacción a su crueldad oscura y bestial. Estos hombres cuentan con la impunidad más absoluta para los crímenes que cometen en contra de los representantes de ideologías que los gobernantes estiman peligrosas. Con la misma valentía denunciará en 1942 el desalojo por Carabineros del fundo Llay-Llay, en Osorno, con el resultado de dos campesinos muertos y otros seis heridos. La escritura es para Rojas una herramienta concreta para oponerse a la impunidad y un gesto de memoria hacia los que cayeron en la lucha.

Otra coordenada es su preocupación permanente por las condiciones materiales en que vive el Pueblo. Como en el temprano artículo Alcoholismo y criminalidad, publicado en Los Tiempos en 1929. Allí, criticando la política represiva llevada adelante por el estado, plantea: el alcoholismo tiene raíces profundas en la estructura de la sociedad, el problema no es solamente un problema de legislación, sino también, y principalmente, de educación y de organización social. Esta preocupación también se expresa con fuerza en la saga de textos publicados en Las Últimas Noticias a inicios de los años cuarenta. La cesantía crónica de quienes viven en los extramuros de la ciudad, el alza del precio de la leche, la mortalidad infantil, la carestía y la especulación. La denuncia del abuso continuo y el despojo. Pero también la reivindicación de las prácticas de oposición, especialmente la huelga: Y si los precios suben, legal o ilegalmente, ¿qué de extraño tiene que estallen, legal o ilegalmente, huelgas aquí y huelgas allá? Creo que, si esto sigue así, todos los que no podamos defendernos personalmente de las alzas legales o ilegales, tendremos que ir pensando en hacer una huelguita. ¿Qué otro remedio?

Manuel Rojas fue lo que Gramsci llamó un intelectual orgánico. En el mismo sentido que lo fue, en el contexto chileno, Luis Emilio Recabarren. Alguien que piensa y vive en sintonía con el mundo popular porque conoce su historia y su forma de vivir. Porque proviene de él. Lo entrevistan en Cuba, año 1966. A la pregunta ¿Quién es Manuel Rojas? el escritor responde: Es un hombre salido del pueblo, con una pequeña gracia de narrador.

La guerra. El fascismo.Se respira hoy en el mundo un aire denso, un aire anunciador de tempestades. Todo indica que la humanidad se aproxima a una hora tan dolorosa que los sufrimientos de hoy y de ayer parecerán suaves y ligeros. El odio, la brutalidad y el egoísmo que sacuden al mundo tienen que dar su abundante cosecha de dolor. El fracaso visible de una sociedad que tiene a cien millones de seres humanos en la miseria y en la vergüenza ha dilatado la conciencia revolucionaria de los oprimidos y cotidianamente aumentan los que creen que el capitalismo es anacrónico, ineficaz e inmoral. Esto escribe Manuel Rojas el año 1933 en la editorial de revista Célula. Desde luego, su premonición, ese aire anunciador de tempestades, será confirmada unos años más tarde. Vientos de guerra que, tal como denunciara en su momento Karl Krauss en Europa, son agitados por la prensa y su apelación a la ignorancia, las emociones más bajas y las pulsiones de violencia. Escribe Rojas: La guerra es la consecuencia de las contradicciones internas del régimen capitalista. Y vendrá inevitablemente. Ya la prensa mercenaria, esa astuta servidora de los grandes intereses, empieza a preparar el ánimo de las multitudes.

La exaltación guerrera y nacionalista, el imperialismo y el predominio del dinero, están ejerciendo en el mundo una opresión de la inteligencia y un estancamiento de la vida espiritual. Ese estado de situación, descrito en Onda Corta en 1936, obliga a tomar posiciones. Es lo que hace un grupo de artistas, escritores e intelectuales en Chile quienes firman un manifiesto llamando a constituir una liga de defensa de la cultura. Entre los firmantes están Augusto D’Halmar, Mariano Latorre, Ricardo A. Latcham, Marta Brunet, Mariano Picón-Salas, Enrique Espinoza, Manuel Rojas y José Santos González Vera. El manifiesto es un llamado urgente a asumir la responsabilidad que, en esas circunstancias, le cabe al mundo del arte, la ciencia y la cultura: Si los intelectuales abandonaran las conquistas del espíritu, logradas por el esfuerzo y el dolor humano de siglos, la barbarie volvería a ensañarse en el mundo.

Como sabemos, el retorno de la barbarie se consumó a partir de una escalada de acontecimientos cuyo inicio directo fue la guerra civil española. Por la democracia y contra el fascismo se titula el texto editorial de la misma revista, Onda Corta, publicado en 1937, llamando a la unidad de todos los antifacistas del mundo, todos los que combaten contra la esclavitud y por la libertad, contra la autocracia y por la democracia, contra la barbarie y por la cultura, el progreso y el bienestar de los pueblos. Al final de la guerra, ya derrotada la República, Manuel Rojas publicó una serie de artículos en Las Últimas Noticias sumándose a las peticiones de clemencia por el poeta Miguel Hernández. También pidiendo el mismo trato humanitario para todos los derrotados: creo que debemos pedir también clemencia para los otros, seres innominados, sin talento especial de ningún género, pero, ¡ay!, llenos de una preciosa sangre humana.

En los años siguientes, ya desatada la tormenta de la segunda guerra mundial, Manuel Rojas publicó sucesivos textos en el mismo diario siguiendo su devenir y reflexionando sobre diversos aspectos. Desde su artículo El deseo de guerra, de 1939, donde describe la espiral de muerte que, proveniente de la guerra anterior, se origina para él en un plano anterior a los conflictos políticos o económicos: separados los hombres por ideales, es decir, por algo moral, equivocado o cierto, se dispusieron, unos, a matarse, y los otros, a ver matar.

Rojas reflexiona también sobre el escaso margen de acción que les queda a los intelectuales en un mundo ocupado por la brutalidad irracional de la guerra. Frente al poder de las armas, no es mucho lo que pueden hacer las palabras, la fuerza de la inteligencia, como tituló uno de sus textos: como la palabra, oral o escrita, es la única arma de la inteligencia, ahí la tenemos frente a la violencia, absolutamente desarmada.

Para Manuel Rojas, la guerra, y su principal instigador, el fascismo, han llevado a la humanidad al límite de su autodestrucción. La violencia, de una escala nunca vista, iguala a vencedores y vencidos en su calidad de víctimas. Como en todas las guerras, los muertos los ponen los pueblos. El resultado, más allá de los bandos en pugna, siempre es una multitud de víctimas inocentes. Desde esa comprensión, escribe Rojas en Las Últimas Noticias, 1943: Debo declarar que cuando caen bombas sobre Londres siento el mismo dolor y la misma angustia que cuando caen sobre Berlín o sobre Hamburgo. Estoy convencido de que no todos los habitantes de Alemania son nazistas, así como estoy convencido de que no todos los habitantes de Inglaterra son demócratas.

Una imagen que reverbera en nuestra propia época, en las formas contemporáneas de la guerra a distancia. Rojas escribe, en 1944, sobre la aparición en los cielos ingleses de los primeros aviones sin piloto. La invención nazi para intensificar los bombardeos usando artefactos no tripulados. No debe ignorarse ni olvidarse que el objeto de esta arma va más allá del meramente militar, escribe Rojas, el avión sin piloto lleva esta guerra a un punto en que se pierde ya todo sentido humano, a una guerra fría, mecánica, automática, de helada e impersonal crueldad, a una guerra en que el hombre recurre a armas que demuestran precisamente lo que quiere ocultar: que no confía ya en sí mismo ni en las esperanzas o ambiciones que un día tuvo. Derrotado, no le quedan más que la muerte propia y la ajena. La crueldad llevada a un punto que implica la pérdida de todo sentido humano. Eso es la guerra. Esa derrota radical, esa pérdida de toda esperanza.

La revolución. URSS. Cuba.Manuel Rojas en Célula, año 1933: Pero como dice Bertrand Russell: Los gobiernos tienen tendencia a la brutalidad y la brutalidad engendra la revolución. He ahí un pensamiento que invita a la meditación. Esta meditación, la reflexión sobre las experiencias y las potencias revolucionarias de su época como respuesta a las injusticias y la indolencia del poder, es otra línea fundamental de su escritura y su pensamiento. Un pensamiento que, siempre situado en la historia, intentó comprender críticamente dos de las principales revoluciones del siglo XX. La revolución soviética y la cubana.

Observarla con distancia, pensar la revolución críticamente. Respecto a la revolución soviética, esa tarea se expresará en la escritura de Rojas como una denuncia permanente del estalinismo y sus crímenes. La revolución ha sido traicionada, sus ideales tergiversados, instalándose, en lugar del gobierno del pueblo, el control y la represión ejercidos por el Partido. Así lo describe en Rusia al desnudo, artículo publicado en Atenea en 1930: La férrea organización burocrática y política de la Unión Soviética, organizada especialmente para perseguir sistemáticamente y castigar con la muerte, el hambre o el destierro, a los opositores de ella, impide en Rusia la manifestación de cualquier idea que pretenda defender en alguna forma –aunque solo sea ideológicamente– las verdaderas ideas comunistas o los intereses del proletariado. Para vivir bien en Rusia hay que ser comunista, es decir, alabar a los comunistas que gobiernan, «estar en la línea» –como dicen ellos.

León Trotsky aparece reivindicado en muchos textos suyos de esa época. El profeta desarmado, como lo llamó su biógrafo Isaac Deutscher, es la figura que encarna la fidelidad al ideal revolucionario. Una fidelidad por la que pagó un alto precio cuando llegó la hora de la traición y los suplantadores. En palabras de Rojas: Llegó el momento –ese momento que llega en todas las revoluciones y que no podía dejar de presentarse en la rusa– en que al ímpetu revolucionario sucedió la reacción revolucionaria, es decir, el temor de que la revolución sea un fenómeno de potencialidad ilimitada que llegue a sobrepasar la capacidad de los que la manejan, escapando así a su control, y Trotsky, menos feliz que Lenin, que murió tal vez a tiempo, fue echado de Rusia. No solo fue echado de Rusia, sino asesinado en México diez años después. La declaración de protesta por su asesinato, publicada en Babel y suscrita, entre otros, por Rojas, González Vera, Vicente Huidobro y Ciro Alegría, demuestra la admiración de muchos intelectuales y escritores por Trotsky. Para Rojas, su figura es la de un revolucionario verdadero que comprendió ese fenómeno de potencialidad ilimitada. La revolución como esa energía vital que sobrepasa cualquier tentativa de control burocrático.

José Martí, más que escritor, más que orador, más que nada, es para mí el arquetipo del revolucionario, mejor dicho, es una de las imágenes más puras del espíritu revolucionario de Hispanoamérica. Estas palabras de Rojas, publicadas en la revista de la Sociedad de Escritores de Chile en 1936, hablan de su profunda conexión con la historia y la cultura de la isla. Una conexión que no haría más que intensificarse con el correr de los años y el advenimiento de la revolución de 1959. Ir a Cuba es para mí el mejor regalo, el mejor veraneo, escribe en Clarín durante su visita de 1971, Es una tierra que considero como una patria especial mía, una patria que no sé si es del corazón o del cerebro, de mi cerebro o de mi corazón, por supuesto.

Encuentro en las redes una vieja fotografía del lugar de trabajo de Manuel Rojas. En el encuadre, se ve un escritorio frente a una ventana, libros y papeles sobre la superficie, una cama con su cobertor y dos almohadas. Arriba de la cabecera de la cama hay una gran foto de Ernesto Che Guevara. Pocos meses después de su asesinato en Bolivia, en 1967, Rojas escribe en revista Casa de las Américas: Los gorilas de América, los superdesarrollados y los subdesarrollados, desaparecerán oscuramente, hundidos en sus propias deyecciones o en las de sus amos, se irán como opacas y hediondas sombras. Ernesto Che Guevara, «aguerrido y guerrillero», como lo llamó su hermano Fidel, permanecerá cada día más claro, más transparente y más entrañable, en nuestros corazones y en la tierra de América. Guevara es otra figura central en el imaginario político de Manuel Rojas. Como ejemplo moral, por supuesto. Pero también como alguien que no se limitó a teorizar e hizo la revolución. Que, como él mismo dijo, arriesgó la piel para demostrar sus verdades.

Un hito importante en la relación de Rojas con la revolución cubana fue el llamado caso Padilla. El poeta de Final del juego es encarcelado junto a su mujer en marzo de 1971, acusado de actividades subversivas contra el gobierno. Su arresto provocó una ola de protestas, a la que se sumaron figuras como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo y Mario Vargas Llosa. A contrapelo de esta ola, Manuel Rojas cuestionó el oportunismo de Padilla alineándose con la consigna que Fidel Castro expresara en el Congreso de la Cultura de La Habana en 1968: dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada. Para Rojas, los escritores no debían ser la excepción respecto a su cumplimiento. Así, critica fuertemente a quienes protestaron únicamente porque para ellos los poetas son intocables, como flores o como damas.

La Unidad Popular

Manuel Rojas se involucró fuertemente en la campaña de Salvador Allende. Luego de su victoria en las elecciones de 1970, escribió una serie de textos, casi todos publicados en Clarín, abordando diversas dimensiones del proceso. Un proceso que, para él, tenía un derrotero muy claro: La lucha de estos días no es solo una lucha económica o social es, más que nada, una lucha moral, una lucha que lleva a la dignidad del pueblo chileno, a su liberación completa, liberación del patrón nacional y del patrón extranjero.

No hay en estos textos ningún panegírico. Más bien la misma lucidez y espíritu crítico que lo caracterizó siempre. Esta serie se abre con un texto, publicado sólo un mes después del triunfo electoral, titulado Pensar juntos, no; empujar juntos, sí. En él previene sobre dos peligros, dos debilidades del movimiento político de la U.P. que implicaban riesgos importantes para su avance y consolidación. El primero es el sectarismo: Tú eres socialista y yo soy comunista, ese otro es del MAPU, mapucista; y el otro es radical, el de más allá puede ser democratacristiano y el que está a su lado, es algo, no sé qué, pero algo; ni tú ni yo, ni ese ni el otro, el de más allá y el que está a su lado, pensamos lo mismo, ah, no, no pensamos igual: tú desearías que las cosas lleguen a ser así y yo quisiera que llegaran a ser asá, y así los demás, cada uno por su lado. Si estamos juntos es porque, juntos, tenemos que hacer algo. Esto último, la unidad en la acción, sería la respuesta al otro peligro. A cierta inflamación retórica que parecía postergar, una y otra vez, el momento de la política práctica: Por ahora la consigna es esa: hacer entre todos, no pensar entre todos. En una palabra, empujar, pero empujar de veras, entre todos, todos juntos.

La resistencia cultural a los cambios, cambiar un sistema económico o un sistema social no es lo mismo que cambiar de corbata, de ropa interior o de automóvil. La transparencia con que el proceso hace visible cómo funciona, concreta y cotidianamente, la estructura de clases. La crítica del amiguismo y el nepotismo al interior del gobierno. La férrea resistencia con que los grupos de poder se oponen a los cambios: El país chileno ve hoy, con absoluta claridad, que la gente que montó ese sistema y que quiere vivir disfrutándolo hasta el fin de los siglos, pelea encarnizadamente, con dientes y uñas y echando mano a todos los recursos de que dispone, por el mantenimiento de las instituciones que lo componen y de los órganos que los defienden. El panorama no puede ser más elocuente y solo los ciegos o los estúpidos no lo ven.

Los textos de Clarín narran el curso vertiginoso de esos días. Cómo el escenario se va haciendo más y más complejo. Denuncian la campaña de propaganda de la prensa de la derecha, la instalación paulatina de una atmósfera de pesimismo y miedo. En uno de los textos titulado, precisamente, Miedo, escribe: Muchos temen –intervengo yo– que aquí se repita lo ocurrido en España, pero la verdad, la situación de España no era la que Chile tiene hoy. Y más adelante: Aquí, además, el ejército está firme, como un peral, y en las actuales circunstancias está dando garantía a todos, a la izquierda y a la derecha. Pocos países pueden contar con eso.

Manuel Rojas muere seis meses antes del Golpe de Estado. No alcanza a ver cómo esa garantía del ejército es traicionada a sangre y fuego. A su muerte, Salvador Allende le dedica estas palabras que ahora suenan premonitorias: Manuel Rojas era el mejor novelista chileno y tal vez uno de los mejores de América del Sur. Chile está en deuda con él. Ningún fuego, cualquiera sea su potencia, podrá destruir su obra.

La esperanzaLa esperanza es una idea persistente en estos textos, desde aquel de 1941 en Las Últimas Noticias. Tiempos de guerra e inhumanidad donde, sin embargo, Rojas aún cree posible la imaginación de otro futuro: en la profundidad de todos, en la intimidad de todos, la esperanza fermenta como una levadura. Esa fermentación concluirá por crear una especie de subconsciente colectivo, es decir, un deseo oculto de que todo se arregle. Ese deseo se materializará un día en una fuerza o en una inteligencia y la cosa sucederá. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero sucederá. La humanidad no sueña inútilmente. El texto de 1948 en Babel, de donde proviene el título de este libro, reafirma esa convicción: Todo ser humano, por miserable que sea su condición, tiene una esperanza, pequeña o grande, noble o innoble, inalcanzable o próxima, pero esperanza al fin. Una parte de su ser vive en y de esa esperanza, se alimenta de ella y en ella. Finalmente, en Clarín, año 1970, haciendo alusión al texto anterior escrito veinte años antes, mantendrá su convicción intacta: la esperanza se nutre, en ocasiones, con lo más inesperado o con lo más absurdo o con lo más siniestro (…) a veces el ser humano, si puede, y casi siempre puede, trabaja o actúa para que su esperanza se haga realidad.

Manuel Rojas vivió y escribió en tiempos difíciles y violentos. El siglo veinte, a la hora del balance, no parece habernos legado la esperanza, más bien todo lo contrario. Un mundo desesperanzado, falto de fe, que parece avanzar, inevitablemente, hacia la clausura de toda forma de vida. Hay que aprender la esperanza, decía Ernst Bloch. Manuel Rojas dedicó su vida a ese aprendizaje. En medio del horror y la miseria, cuando la esperanza parecía morir de hambre, siempre encontró algo de comer para mantenerla viva. Encontró la ternura, por ejemplo. Hacia los niños, las mujeres, los animales, los árboles, como escribió alguna vez. Encontró la utopía, porque ¡ay del mundo el día en que se terminen los compradores de billetes de lotería y los soñadores! Manuel Rojas, su vida, su obra, son una inspiración porque nos invitan a eso. A vivir buscando aprender la esperanza.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Manuel Rojas | A Archivo Jaime Pinos | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Manuel Rojas. Ensayos II.

De qué se nutre la esperanza. Escritos sobre política (1912-1972).

Recopilación y edición Daniel Muñoz Rojas.

Fondo de Cultura Económica, 2025, 396 páginas.

— PRÓLOGO —.

Por Jaime Pinos