Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |

Remar hacia Joyce: Ulises desde la otra orilla

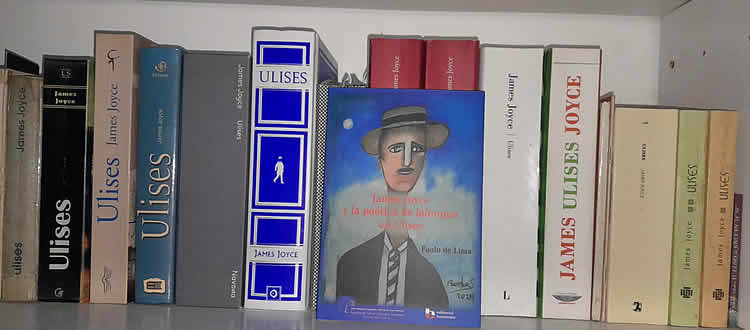

"James Joyce y la poética de la lengua en 'Ulises'"

(Fondo Editorial Facultad de Letras y Ciencias Sociales UNMSM y Editorial Horizonte, 2025) de Paolo de Lima.

Por Elqui Burgos, desde París

Tweet .. .. .. .. ..

Mis múltiples intentos de lectura del Ulises (París: Shakespeare and Company, 1922) de James Joyce (Dublín, 1882 – Zúrich, 1941), siempre han sido un auténtico fracaso: un muro infranqueable se levantaba y no alcanzaba a leer más de cien páginas. Novelas como esta, a pesar de ser consideradas obras maestras del siglo XX, me dejan fuera de juego, pues su importancia radica, sobre todo, en el trabajo de su materialidad lingüística. Claro, esto se explica por mis limitaciones personales: al no hablar inglés, intentaba leerla traducida al español.

Pero hace unos días llegó a mis manos James Joyce y la poética de lalengua en Ulises (Lima: Fondo Editorial Facultad de Letras y Ciencias Sociales UNMSM y Editorial Horizonte, 2025), ensayo del poeta Paolo de Lima, que nos proporciona las claves necesarias para leer y comprender la aventura joyceana. Su excelente estudio se centra en analizar la innovación lingüística, los cambios sintácticos, la rima o el ritmo de lalengua, transformando la estructura de la novela y sus significados.

Y, si bien, con facilidad podemos comprender el aspecto simbólico de la novela, pues cada capítulo nos remite a la Odisea de Homero, me pregunto si el intenso y renovador trabajo de la materialidad de la lengua no constituye su límite, un abismo para todo lector de la obra en otra idioma.

La obra de Paolo de Lima tiene el gran mérito de dar luz al mundo imaginario de Joyce, de servirnos como un atento lazarillo para un mayor gozo estético, guiando nuestra lectura del Ulises. También despierta en nosotros otras interrogaciones, esbozadas a partir de un individuo que habla y lee en otro idioma y condicionado por otra realidad social y cultural. ¿Cómo considerar las irrupciones de una lengua nativa en la obra de un escritor que escribe en una lengua hegemónica en su país? ¿Son manifestación de su estatus colonial, o un acto de insurgencia, de rebeldía?

Pienso en el caso de José María Arguedas, en cuyas obras aparece la impronta del quechua para plasmar su sensibilidad y la visión de mundo de una sociedad sometida. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre lengua y poder, entre el lenguaje y la experiencia?

Paolo, mi gratitud por tu libro sobre mi vecino. Joyce vivió en el apartamento de Valery Larbaud en 71 rue du CardinalLemoine, en el 5.º arrondissement de París, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 1921. Fue en ese espacio, justo a la espalda de mi casa, donde prácticamente concluyó su obra maestra. En la fachada del edificio puede leerse una placa que lo conmemora con la frase: “A achevé ici son roman Ulysse, ouvrage majeur de la littérature du vingtième siècle” (“Concluyó aquí su novela Ulises, obra mayor de la literatura del siglo XX”), junto a otra que recuerda que fue también la residencia del propio Larbaud. Estos signos visibles de la historia literaria permanecen discretamente en el barrio, como huellas del genio que habitó sus calles.

Tu atinada y lúcida lectura de Ulises me ayudará a remar en un nuevo intento, ver en el otro –siempre diferente, siempre contradictorio– nuestra diversidad, nuestra propia identidad.

Placas conmemorativas en casa de Valery Larbaud

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Remar hacia Joyce: Ulises desde la otra orilla.

"James Joyce y la poética de la lengua en 'Ulises'".

(Fondo Editorial Facultad de Letras y Ciencias Sociales UNMSM y Editorial Horizonte, 2025) de Paolo de Lima.

Por Elqui Burgos, desde París.