Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |

Ladridos de memoria y el trauma del conflicto armado en Jauría de Patricia del Río[*]

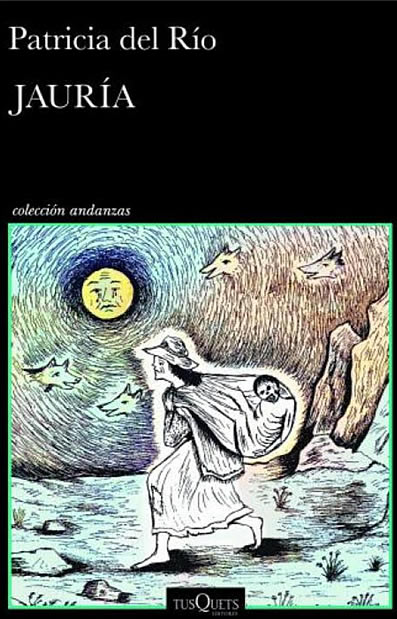

Tusquets, 2025, 108 páginas

Por Paolo de Lima

Tweet .. .. .. .. ..

Jauría (Tusquets, 2025), la primera novela de la periodista peruana Patricia del Río, con formación en la carrera de literatura y una maestría en escritura creativa en la Universidad Católica de Lima, es una obra breve pero valerosa que explora el trauma derivado de violencias sociales a través de una perspectiva íntima y humana. Estructurada en diez capítulos, cada uno titulado con el nombre de un perro criado por la narradora —una anciana campesina andina—, la novela teje un relato que captura el dolor, la resistencia y la memoria de un tiempo marcado por la devastación. La narradora recoge a estos perros “cuando se quedaron solos deambulando por el pueblo” o por encargo de vecinos que abandonan sus hogares con la esperanza de regresar (11). La estructura narrativa, enriquecida con poemas, notas periodísticas, decretos, recetas y dibujos, amplifica la experiencia de lectura al crear un mosaico textual que evoca la complejidad de las experiencias traumáticas. La voz de la narradora, impregnada de oralidad, ofrece una mirada desde los márgenes que desafía las narrativas oficiales y reivindica la experiencia de las víctimas, particularmente de las comunidades campesinas.

Patricia del Río

El núcleo temático de Jauría es el impacto del conflicto armado interno, un periodo que dejó aproximadamente 70,000 víctimas, en su mayoría campesinos indígenas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que fragmentó comunidades, familias y la identidad de los sobrevivientes. Del Río no se limita a narrar los hechos, sino que examina cómo estas violencias permearon la vida cotidiana, exponiendo las desigualdades estructurales de la sociedad. A través del testimonio de la narradora, la novela pone en escena los crímenes cometidos por militares y senderistas, quienes, a pesar de sus diferencias ideológicas, compartían prácticas brutales: secuestraban a niños de apenas diez años, violaban a mujeres y robaban los alimentos de las comunidades. Los militares, descritos como intrusos que “entraban a nuestro pueblo preguntando por fulano o por mengano”, se llevaban gallinas, consumían habas y chicha, y aterrorizaban a los pobladores, exigiendo información sobre personas desconocidas o forzando falsas acusaciones (17). Por su parte, los senderistas, como una joven radicalizada que “entraba armada a los pueblos y hacía juicio popular”, asesinaban sin piedad a quienes consideraban traidores, usando cuchillos o piedras (39). Estas acciones, lejos de ser opuestas, convergen en un patrón de deshumanización que reduce a las víctimas —especialmente a mujeres, niños y comunidades indígenas— a objetos de violencia, despojándolos de agencia y dignidad.

Esta simetría en la brutalidad encuentra un eco en La sangre de la aurora (2013) de Claudia Salazar Jiménez, una novela que explora la violencia política a través de las voces de tres mujeres: Modesta, una campesina; Melanie, una fotoperiodista; y Marcela, una militante senderista. Al igual que en Jauría, Salazar focaliza su perspectiva en cómo ambos bandos —militares y senderistas— perpetúan una violencia estructural que deshumaniza a las mujeres, convirtiendo sus cuerpos en campos de batalla. La analogía entre ambas propuestas literarias radica en cómo exponen la convergencia de prácticas violentas que trascienden las ideologías declaradas. En Jauría, los militares y senderistas, aunque se presentan como opuestos (el Estado contra la subversión), comparten un desprecio por la vida y la dignidad de las comunidades. De manera similar, La sangre de la aurora muestra cómo la violencia sexual no solo busca destruir físicamente, sino también anular la subjetividad de las víctimas. Ambas obras, desde lo literario, dan forma a una crítica que la historiadora Francesca Denegri articula desde el análisis cultural e histórico. En el ensayo “Cariño en tiempos de paz y guerra”, de su libro Dando cuenta (2017), Denegri introduce el concepto de gine sacra para describir a estas mujeres excluidas del marco de ciudadanía, deshumanizadas por su género y etnia, un fenómeno que resuena en las dos novelas. Además, ambas rechazan narrativas binarias que simplifican el conflicto en “buenos” contra “malos”.En Jauría, Del Río ilustra cómo los campesinos quedan atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de elección, mientras que Salazar, mediante una narrativa fragmentada y polifónica, teje las experiencias de sus protagonistas para mostrar que la violencia no discrimina según la afiliación ideológica. Esta simetría en la deshumanización se manifiesta en la normalización de atrocidades: en Jauría, el robo de alimentos y el secuestro de niños expresan un saqueo sistemático de la vida comunitaria; en La sangre de la aurora, las violaciones y maternidades forzadas (como en el caso de Modesta, quien lucha con la culpa de criar a un hijo producto de la violencia) evidencian un ataque directo a la autonomía corporal y emocional. La analogía se refuerza en la forma en que ambas novelas usan la literatura para dar voz a los silenciados y cuestionar los discursos oficiales, subrayando la urgencia de reconstruir una memoria colectiva que reconozca a las víctimas —especialmente a las mujeres— como sujetos con historias, no como meros desechos de la guerra.

En la literatura peruana contemporánea, el tema de los perros y la violencia política emerge como un enfoque significativo, como se observa en Jauría y en Perros (2024) de Santiago Quintanilla. Mientras que Del Río utiliza la metáfora de los perros criados por una campesina andina para narrar el trauma del conflicto armado desde una perspectiva íntima y rural, Quintanilla analiza las imágenes de perros colgados por Sendero Luminoso en Lima en 1980, explorando su carga performativa como actos de violencia simbólica que irrumpieron en el espacio público urbano. Ambas obras, aunque desde planos distintos —la ficción literaria en el ámbito rural andino y el ensayo visual en la ciudad capital—, convergen en el uso de los perros como símbolos potentes para desentrañar las complejidades de la violencia política, revelando cómo estos animales, ya sea como compañeros leales o como víctimas de actos brutales, se convierten en vehículos para reflexionar sobre el impacto del conflicto en la memoria colectiva peruana.

La violencia política en Jauría trasciende el hecho histórico para exponer las desigualdades estructurales de la sociedad peruana. Del Río emplea la literatura como un medio para reflexionar sobre el trauma colectivo, el dolor, la memoria y la posibilidad de sanación, más allá de una simple crónica. La novela evoca un pasado pre-conflicto idealizado, descrito por la narradora: “La vida antes de que llegaran los terroristas y los militares había sido tranquila, sin tantos problemas. Todos se conocían, se apoyaban. Había discusiones y peleas, pero como en todas partes” (56). Esta visión nostálgica, sin embargo, evidencia la percepción de un Perú donde la violencia cotidiana —como las disputas y desigualdades normalizadas— era tolerada como parte de la vida comunitaria, sugiriendo que el país ya estaba inmerso en una normalización de la violencia antes del conflicto armado. Solo con la irrupción de la violencia política esta aparente armonía se quiebra, dejando al descubierto la fragilidad de esa convivencia idealizada. Este recuerdo de armonía y reciprocidad comunitaria contrasta con la devastación del conflicto armado interno, que destrozó vidas y lazos sociales. Del Río no glorifica a ningún bando, sino que desnuda cómo todos los actores contribuyeron a los estragos que atraparon a los campesinos en un conflicto que sentían ajeno.

La elección de titular cada capítulo con el nombre de un perro —Constante, Trueno, Choco, Sargento, Amoroso, Ñaui, Luna, Urpi, Bigote y Carachita— no es arbitraria. Los perros, criados por la narradora, funcionan como una metáfora poderosa de la guerra interna. Cada animal, con su personalidad y destino, encarna las dinámicas de violencia, lealtad, supervivencia y pérdida que marcaron el periodo. Por ejemplo, un perro como Sargento podría aludir a la militarización de las comunidades, mientras que Luna o Urpi podrían evocar la fragilidad y la resistencia de los más vulnerables. Al final, el capítulo titulado “Jauría” sugiere la unión de estos perros en un colectivo caótico y feroz, una imagen que encapsula el conflicto mismo: una vorágine descontrolada donde todos —actores armados, campesinos, víctimas— se vieron atrapados en una dinámica de violencia colectiva. La jauría, como metáfora, implica una pérdida de individualidad en favor de un instinto grupal destructivo. Esto puede interpretarse como una crítica a cómo el conflicto deshumanizó a los involucrados, convirtiendo a individuos y comunidades en engranajes de una maquinaria de muerte. Los perros, a menudo leales y protectores, también son víctimas de la violencia, al igual que los campesinos, lo que refuerza la idea de que nadie salió ileso. La elección de perros como eje narrativo también podría aludir a la cosmovisión andina, donde los animales tienen un rol simbólico y espiritual, sirviendo como mediadores entre los humanos y el mundo natural, un eco que resuena con la novela Rosa Cuchillo (pdf) (1997) de Óscar Colchado Lucio, donde un perro guía a la protagonista por el Janaq Pacha, el mundo andino de los muertos.Jauría no elude la responsabilidad de los principales actores del conflicto. A través de las historias de los perros y los materiales intercalados, Del Río documenta crímenes específicos: la masacre de Putis por el Ejército, donde comunidades enteras fueron aniquiladas bajo la sospecha de colaborar con Sendero Luminoso; los asesinatos de personas homosexuales por el MRTA en Pucallpa, que evidencian la intolerancia y el puritanismo de ciertos grupos subversivos; y la masacre de Soras por Sendero Luminoso, que revela su brutalidad contra quienes se resistían a su proyecto fundamentalista. Estos episodios, respaldados por notas de la Defensoría del Pueblo y otros documentos, no solo dan verosimilitud al relato, sino que también sirven como un recordatorio de la magnitud de las atrocidades. La inclusión de estos crímenes sugiere un inconsciente político en la obra: la necesidad de confrontar la memoria histórica sin simplificaciones. Del Río parece rechazar las narrativas que glorifican a uno u otro bando, mostrando en cambio cómo todos contribuyeron a la tragedia. Este enfoque resuena con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que buscó visibilizar las múltiples dimensiones de la violencia. Al incluir un decreto legislativo de 1991 que reconoce a los comités de autodefensa, la autora también señala la ambigüedad de las rondas campesinas, que, aunque fueron una respuesta comunitaria frente a la subversión, a menudo se vieron atrapadas en la lógica militar del conflicto.

La decisión de narrar Jauría desde la perspectiva de una campesina andina en primera persona es un acto político y estético significativo. En un país donde las voces indígenas y campesinas han sido históricamente silenciadas, Del Río cede el protagonismo a una mujer anciana y sin familia humana que encarna la experiencia de las víctimas más afectadas por el conflicto. Al centrar la voz en una mujer campesina, Del Río reivindica su agencia y su capacidad para narrar su propia historia, desafiando las estructuras patriarcales y coloniales que han silenciado estas voces. La oralidad de la narradora, con su tono íntimo y su lenguaje impregnado de la cosmovisión andina, no solo otorga autenticidad al relato, sino que también desafía las narrativas elitistas que han dominado la historiografía peruana. La frase final de la novela, “Venga no se quede ahí parado con esa cara que parece un fantasma” (103), sugiere que el oyente de la narradora es un muerto más, un eco de Pedro Páramo (pdf) (1955) de Juan Rulfo, donde los fantasmas narran desde un limbo de memoria y duelo. Esta conexión refuerza la idea de que Jauría es un espacio literario para confrontar las heridas de un pasado que aún persigue a los vivos.

En ese sentido, Jauría se inscribe en una tradición de literatura latinoamericana que utiliza la ficción para explorar el trauma derivado de violencias sociales, siguiendo los pasos de autores como José María Arguedas (cuyo poema “Katatay”, que evoca el temblor colectivo y la resistencia espiritual andina, se incluye en la novela) y Juan Rulfo. El epígrafe de El llano en llamas (pdf) (1953), concretamente tomado del cuento “Diles que no me maten” —“No tenía ganas de nada. Solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un resucitado”— establece el tono de la novela: un canto a la supervivencia frente a la muerte inminente. La literatura, en este contexto, no solo sirve como testimonio, sino como un espacio para reelaborar el pasado y confrontar sus heridas. Los elementos intercalados —poemas, notas, dibujos, recetas— funcionan como un collage que imita la fragmentación de la memoria colectiva, mientras que los perros ofrecen una narrativa cohesiva que guía al lector a través del caos.

La distancia entre la narradora-protagonista, una campesina andina cuya voz destila la experiencia cruda del conflicto armado, y Patricia del Río, una autora proveniente de la pequeña burguesía intelectual limeña, configura una tensión fructífera en Jauría. Esta mediación autoral, inevitablemente informada por la formación académica y el contexto urbano, filtra la representación de la violencia política, dotándola de una sensibilidad literaria que amplifica la perspectiva marginal de la narradora, pero que también puede idealizar o estilizar ciertos aspectos de la experiencia campesina. No obstante, esta distancia no resta valor a la novela, sino que enriquece su propuesta al permitir un diálogo entre dos mundos: el de la víctima silenciada y el de una autora que, consciente de sus privilegios, busca ceder la palabra a los márgenes. Esto convierte a Jauría en un puente para visibilizar el trauma colectivo, aunque el desafío de representar plenamente la cosmovisión andina desde una mirada externa permanece como un recordatorio de los límites y posibilidades de la literatura en la construcción de la memoria.

La inclusión de materiales como el dibujo de Edilberto Jiménez sobre las violaciones a campesinas, el huayno de Manuelcha Prado —que mezcla lamento y resistencia con la imagen del río turbulento y el errante eterno— o la receta de la sopa de trigo patachi evidencia el diálogo de Patricia del Río con otras formas de expresión artística y documental, introduciendo momentos de resistencia cultural y sugiriendo que los géneros clásicos de la literatura por sí solos no bastan para abarcar la magnitud del trauma. A través de la metáfora de los perros, la voz de una campesina narradora y diez capítulos estructurados como relatos, cada uno centrado en un perro, la novela manifiesta con sensibilidad la complejidad de un periodo que aún resuena en la memoria colectiva del Perú. Su inconsciente político radica en su rechazo a las narrativas binarias y su compromiso con visibilizar las voces de los marginados, particularmente las mujeres campesinas. Como un acto de memoria y resistencia, Jauría demuestra el poder de la literatura para procesar el trauma, confrontar las heridas del pasado y abrir espacios para la reflexión y, acaso, la reconciliación.

[*] Publicado originalmente en la página web Círculo de Lectores (05 mayo 2025).

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Ladridos de memoria y el trauma del conflicto armado en "Jauría" de Patricia del Río.

Tusquets, 2025, 108 páginas

Por Paolo de Lima