Tweet

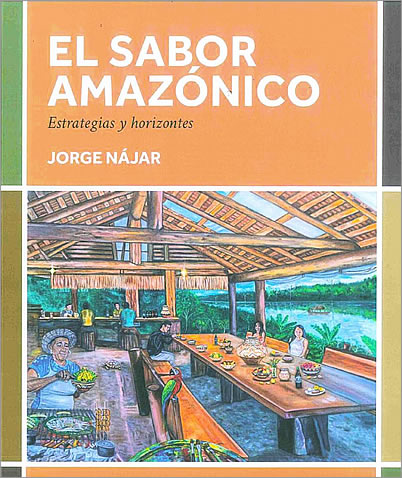

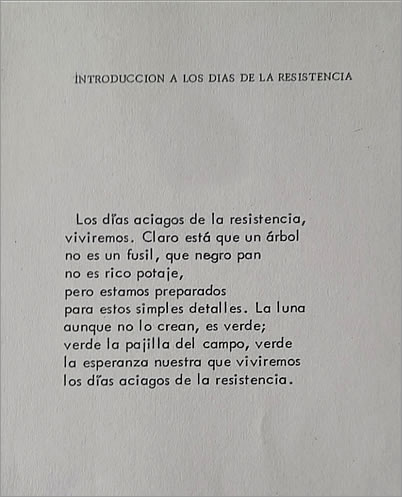

.. .. .. .. .. Jorge Nájar no es simplemente una de las voces más significativas de la literatura peruana contemporánea; es, sobre todo, una figura que encarna los desbordes, tensiones y desplazamientos que atraviesan esa tradición. Su trayectoria inicial —desde las páginas de la revista Haraui, dirigida por Francisco Carrillo, hasta publicaciones de circulación limitada pero de alto impacto como la revista mimeografiada del grupo Hora Zero, pasando por colaboraciones en El Dominical de El Comercio— no responde a una línea ascendente de legitimación, sino a una lógica de itinerancia, de vaivén entre centros simbólicos y márgenes creativos. La célebre antología Estos 13, compilada por el crítico literario José Miguel Oviedo en 1973, ciertamente consolidó su nombre entre los poetas de la época, pero también lo fijó dentro de una lectura generacional que podría resultar reductiva si no se considera el carácter rizomático, fronterizo y a menudo escurridizo de su escritura. Jorge Nájar Un dato aparentemente menor, pero revelador, es la inestabilidad en torno al año de nacimiento de Jorge Nájar: la revista fundacional de Hora Zero anota 1944; la antología de Oviedo, 1945; y los propios libros del autor, 1946. Este desfase, más que una anécdota de archivo, puede leerse como una alegoría del modo en que Nájar habita el tiempo: no como línea cronológica sino como pliegue, intervalo, entrecruce. La discrepancia no solo revela las condiciones fragmentarias de registro de una biografía periférica —una infancia selvática, una vida marcada por desplazamientos internos y migración externa—, sino que interroga la propia función del dato biográfico en la constitución de un autor. ¿Qué significa, en efecto, “nacer” en un espacio como Pucallpa, durante los años de la posguerra mundial, en una república peruana que aún arrastraba imaginarios civilizatorios estructuralmente racistas y jerarquizantes? ¿Qué genealogía se activa —o se desestabiliza— cuando una figura como Nájar se sitúa entre el dato y el mito, entre el archivo y la invención? En ese hiato, más que entre “registro” y “gesto”, emerge una forma de narrar que subvierte las exigencias de transparencia documental, para proponer una subjetividad poética capaz de moverse entre coordenadas opacas, móviles, anómalas. Allí donde el canon exige filiación clara y fecha precisa, Nájar responde con desplazamiento y ambigüedad: estrategias que, lejos de debilitar su figura, intensifican su potencia crítica y su singularidad creativa. Poema de Jorge Nájar aparecido en la revista Hora Zero El primer poemario de Jorge Nájar que vio la luz fue Malas maneras en 1973, pero ya en 1970 como parte del movimiento Hora Zero había anunciado dos títulos inéditos: El organillero del manubrio y Los días de la resistencia. Este último, cuyo poema homónimo fue publicado en la revista del grupo —dedicada a figuras como Carlos Marx, Ernesto Che Guevara, Jean Paul Sartre, Ezra Pound y César Vallejo—, encarna con nitidez el espíritu combativo y esperanzado de una generación marcada por la insurgencia ideológica y la utopía revolucionaria. En sus versos se revela una conciencia que asume con lucidez las carencias y contradicciones de la lucha, pero que no por ello renuncia a la esperanza: la resistencia no es solo un acto de confrontación, sino también una forma de imaginar un mundo distinto. La imagen de una luna verde, improbable y desbordante, funde la idealización romántica —el tópico de lo inalcanzable— con el sueño insurgente de la guerrilla verde olivo, como la que encarnaron Javier Heraud, Edgardo Tello y el propio Che Guevara. Esta tensión entre lo que se publica y lo que se anuncia, entre lo que entra al circuito editorial y lo que queda como promesa, sugiere una trayectoria no lineal sino discontinua, quebrada, marcada por lo que podríamos llamar un archivo disperso. Desde entonces, su obra ha trazado una ruta intensa y bifrontal: con un pie en el Perú, otro en Europa, y un oído siempre atento al murmullo de los bordes. Más que proyectar una “mirada crítica, lírica y política” —como suele afirmarse con facilidad—, su escritura deshace esas categorías al practicarlas simultáneamente. En ella, lo lírico no es escape sino vehículo de sospecha; lo político no es consigna sino ritmo; y lo crítico no se impone desde un afuera sino que brota de la propia fragilidad del lenguaje. Presentarlo hoy no debería limitarse a un “acto de reconocimiento” —fórmula que muchas veces reproduce la lógica extractiva del centro validando lo periférico—, sino que debería implicar una relectura situada, capaz de interrogar también nuestra manera de mirar. ¿Qué miramos cuando miramos a Nájar? ¿Lo situamos en un canon nacional que le queda estrecho? ¿O nos atrevemos a pensar desde su condición translocal, desde su pertenencia múltiple, para desmontar la idea misma de pertenencia como algo estable? Más que una “voz singular y constante”, lo que encontramos es una poética de la deriva, una fidelidad a la errancia. Su constancia, si se puede hablar así, es su inconstancia, su capacidad de no fijarse en ninguna casilla estable: ni cronológica, ni nacional, ni estética. Jorge Nájar y Paolo de Lima El motivo que nos convoca no es, esta vez, un libro de poesía o narrativa —aunque ambas dimensiones sobreviven en sus pliegues—, sino un proyecto fronterizo: El sabor amazónico. Estrategias y horizontes, publicado este año por la editorial Tierra Nueva, dirigida desde Iquitos por Jaime Vázquez Valcárcel. Su materialidad —la edición cuidada, la profusión de imágenes, la textura del papel— parece reclamar un lugar no solo en las bibliotecas, sino también en las cocinas, las plazas, las sobremesas. Pero ¿qué significa que un libro quiera “habitar” a su vez el espacio público? ¿Cómo se concibe la circulación de un objeto cultural amazónico desde, y no solo sobre, la Amazonía? ¿Se trata solo de una voluntad de descentralización o de una apuesta más radical: que el libro se piense no como contenedor de saber, sino como gesto de comunidad? Nombrarlo “artefacto cultural” implica reconocer su hibridez: no es un recetario ni un tratado académico, sino una intervención que desborda géneros para activar conversación, memoria y presencia. Pero aquí conviene preguntarse: ¿presencia para quién, en qué escena, en qué lengua? ¿Y qué tipo de memoria se reactiva —una memoria situada, incluso insurgente, que no solo remite al pasado sino que disputa activamente el presente— cuando se habla de “lo amazónico” desde una matriz mestiza y migrante como la de Nájar? En lugar de responder con celebraciones superficiales, vale la pena atender a la potencia política del libro en tanto dispositivo de reescritura del territorio: un libro que no solo enuncia la Amazonía, sino que la escucha y la mastica; un libro que no teme mancharse con aceite, barro y savia. En ese gesto, El sabor amazónico no solo se ofrece como un objeto de lectura, sino como una práctica de reexistencia. El sabor amazónico se organiza en tres partes que no solo distribuyen contenido, sino que producen regímenes de saber diferenciados. La primera, la más extensa, despliega siete capítulos que articulan un recorrido histórico, ecológico y simbólico: “El entorno y la materia”, “Comida en la maloca”, “Persiguiendo un sueño”, “El caucho y la migración de los sabores”, “Integración e historia reciente”, “La cocina amazónica de hoy” y, por último, “Horizontes”. Esta secuencia puede ser leída como un archivo narrativo que va del territorio a la resistencia, de la memoria del bosque a las encrucijadas contemporáneas. Pero, ¿qué implica organizar un cuerpo cultural —una selva viva de prácticas, cuerpos y lenguas— bajo la lógica del índice y el capítulo? ¿Qué se gana y qué se pierde al transcribir lo oral, lo colectivo y lo efímero en la forma libro, que nace de la racionalidad letrada y colonial? Alberto Chirif Nájar no solo cita a Alberto Chirif: lo incluye como parte de una genealogía disidente del saber. A partir de sus aportes, enfatiza la necesidad urgente de proteger los lagos, ríos y bosques amazónicos no solo como “recursos” ecológicos —lenguaje que ya delata una mirada extractiva—, sino como espacios de vida, de conocimiento y de sustento cotidiano. En la Amazonía, la pesca, la caza y la recolección no son prácticas “tradicionales” congeladas en el tiempo, sino estrategias adaptativas y vitales que resisten el colapso ambiental global. Y es precisamente esa capacidad de sostener la vida —de producir alimento sin devastar la tierra— lo que constituye su radicalidad política. Con sensibilidad y rigor, Nájar aborda un terreno frecuentemente ignorado por los discursos convencionales sobre alimentación: las prácticas culinarias que dislocan el paladar normativo del mundo occidental. El consumo de insectos —gusanos fritos en México, hormigas dulces en Costa de Marfil, saltamontes en Túnez— se sitúa aquí no como rareza etnográfica, sino como prueba de la pluralidad ontológica de los saberes alimentarios. En la Amazonía, los suris y las siquisapas no son “excentricidades” ni “curiosidades culturales”: son parte de un repertorio proteico ancestral, altamente eficiente, sostenible y cargado de significados afectivos. ¿Por qué, entonces, estas prácticas siguen siendo miradas desde la sospecha, la repulsión o el folclorismo? Lo que se juega aquí es una disputa más amplia: la del canon alimentario global, fundado sobre una ontología alimentaria blanca, urbana y auto celebrada como moderna que presupone un régimen universal de lo comestible. Este régimen ha dictado qué cuerpos deben nutrirse con qué insumos, qué texturas y qué sabores son deseables, y cuáles deben ser descartados como “primitivos”, “salvajes” o “atrasados”. Nájar subvierte esta jerarquía sin declararlo: al incluir el consumo de insectos, reptiles, ofidios, frutos y tubérculos nativos como parte constitutiva de un sistema alimentario complejo, nos obliga a preguntarnos desde qué punto de vista se construyen nuestras ideas de “alimento”, “higiene” o “nutrición”. En este marco, la cocina amazónica no se presenta como “alternativa” al menú hegemónico global, sino como un saber encarnado que ha sostenido la vida durante siglos en condiciones adversas. Su eficacia no se mide en calorías, sino en comunalidad, en sostenibilidad, en sabiduría intergeneracional. Aquí, el acto de comer se transforma en un acto de continuidad cultural: una pedagogía del sabor que se transmite en la olla, en el fuego, en la conversación alrededor del fogón o la cocina de leña. El “exotismo” del insecto desaparece cuando se comprende que lo que está en juego no es el bicho, sino el mapa del mundo desde el cual se decide qué vale y qué no en la cocina global. Este primer capítulo también ofrece una mirada crítica sobre la ruralidad y el paisaje socioeconómico actual, marcado por contradicciones y desafíos. Al hacerlo, invita a cuestionar las narrativas hegemónicas que tienden a invisibilizar las formas de vida, saberes y prácticas de las comunidades rurales, muchas de las cuales han sido históricamente marginalizadas o desacreditadas por las paradigmas occidentales dominantes. ¿En qué medida las representaciones de la ruralidad expresan una visión colonial que reduce estos espacios a ser simplemente territorios de producción y explotación, en lugar de reconocer las multiplicidades de significados, conocimientos y vínculos que allí se gestan? Desde una perspectiva decolonial, ¿cómo podemos repensar la relación con el paisaje rural no solo como un recurso económico, sino como un espacio de resistencia, de memoria y de autonomía cultural? La problemática actual no solo radica en los desafíos estructurales, sino también en la persistente colonialidad del poder que configura las percepciones, relaciones y políticas hacia estos territorios; así, la transformación requiere de un radical cuestionamiento de las categorías que empleamos para entender la ruralidad, desafiando el binarismo entre urbano y rural, y reconociendo la pluralidad de cosmovisiones y formas de ser en estos espacios. El segundo capítulo, “Comida en la maloca”, alude a estas casas comunitarias multigeneracionales que funcionan no solo como espacio físico, sino como eje vital de la vida colectiva. En ellas no solo se cocina y se come, sino que se heredan relatos, prácticas, afectos y conocimientos: la maloca se vuelve así un centro de gravitación simbólica y material. Este funcionamiento nos remite al concepto griego de oikos, que originalmente refería a la estructura arquitectónica de la casa —el sistema de vigas que la sostenía—, pero que con el tiempo se transformó en una noción que designaba el núcleo organizativo de la vida doméstica y social. El oikos no se limitaba a las relaciones consanguíneas, sino que integraba a todos los que habitaban ese espacio, incluidos servidores, aprendices, trabajadores y dependientes, todos unidos por vínculos de reciprocidad y pertenencia. En este sentido, la maloca de Najar opera como una forma de oikos amazónico, donde la transmisión de bienes materiales y saberes inmateriales —como la alimentación, la lengua o los mitos— no solo estructura la vida cotidiana, sino que articula un orden comunitario más amplio, que incluye lo económico, lo simbólico, lo espiritual y lo político. En el tercer capítulo, “Persiguiendo un sueño”, Nájar reconstruye cómo la historia del conocimiento —y del malentendimiento— de la Amazonía ha estado atravesada por el anhelo colonizador de riqueza y misterio. Desde los tiempos de las carabelas de Colón, el imaginario europeo proyectó sobre el continente sudamericano un conjunto de mitos de riqueza y maravilla: El Dorado, ciudad fabulosa repleta de oro; el País de la Canela, territorio exuberante de especias exóticas; y el Paititi, reino escondido en la selva que albergaría tesoros incas. Estas búsquedas, motivadas más por la codicia que por un deseo real de comprensión, condujeron a largas y fallidas expediciones que ignoraron la complejidad de las vidas amazónicas. Nájar recorre este proceso a través de figuras clave como Alonso de Alvarado, fundador de Chachapoyas, quien ya en el siglo XVI organizó rutas hacia la selva desde los Andes, promoviendo asentamientos e incursiones. También evoca a Pedro de Ursúa, el explorador navarro que lideró la trágica expedición en busca de El Dorado, y a Doña Inés de Atienza, figura mítica en muchas crónicas coloniales, a menudo retratada como símbolo de la tensión entre deseo y destino en los márgenes del imperio. La narración también se adentra en la evangelización y las reducciones jesuíticas, destacando misiones como Santa Rosa de Ocopa, centro franciscano clave en el control espiritual y cultural de la región, y el conflicto en torno al Cerro de la Sal, espacio estratégico por su valor económico y simbólico. Finalmente, Nájar introduce la figura de Juan Santos Atahualpa, líder rebelde del siglo XVIII que encabezó una resistencia indígena en nombre de un legado incaico reinterpretado, desafiando tanto el poder virreinal como la estructura eclesiástica. Así, el capítulo teje una genealogía de relaciones entre exploración, imposición y resistencia, donde la alimentación, como metáfora y práctica, atraviesa siglos de tensiones entre sueños coloniales y saberes originarios. El cuarto capítulo, “El caucho y la migración de los sabores”, traza un mapa cultural que desafía las narrativas homogéneas y eurocéntricas, evidenciando cómo la bonanza cauchera y las olas migratorias configuraron la Amazonía como un espacio de mestizaje culinario. Nájar revela cómo ciudades como Chachapoyas, Moyobamba o Iquitos se transformaron en nodos de intercambio cultural donde las tradiciones indígenas, hispanas y extranjeras interactúan y se enriquecen mutuamente. ¿Qué significa entender a estos platos —como los juanes, el poroto chirumba o las patitas de sajino— no solo como recetas, sino como memorias vivas, portadoras de saberes ancestrales y procesos de resistencia frente a las imposiciones coloniales? Desde una mirada decolonial, ¿cómo valorar estas formas gastronómicas que desafían las jerarquías y categorías occidentales, y que abren espacio para plurales cosmovisiones? ¿De qué maneras estas prácticas culinarias pueden contribuir a reconstruir identidades desplazadas y a afirmar autonomías culturales en un contexto de históricas desigualdades? En el quinto capítulo, “Integración e historia reciente”, Nájar analiza el impacto de obras como la Carretera Central en la reconfiguración del paisaje alimentario, poniendo en evidencia cómo las infraestructuras modernas han moldeado las identidades y las economías regionales. Ciudades como Pucallpa o Tarapoto emergen como ejemplos de procesos donde el indígena se convierte en campesino, y donde nacen nuevas economías extractivistas, como la madera y el petróleo, que reconfiguran las relaciones con el territorio y la cultura. ¿Qué implica que platos como el tacacho con cecina sean reinterpretados en estos contextos de transformación? Desde un enfoque decolonial, ¿cómo podemos entender estos cambios no solo como adaptaciones económicas, sino como fragmentaciones y rearticulaciones de nuestras comunidades y tradiciones? ¿Cómo reconocer, en estos procesos, las formas de resistencia y resignificación que surgen en medio de estas influencias externas y relaciones de poder? El capítulo seis, “La cocina amazónica de hoy”, se detiene en las prácticas actuales, mostrando una gastronomía en constante movimiento. Nájar observa cómo elementos tradicionales como el juane, el ají, las infusiones y los utensilios tradicionales se revalorizan y se reconfiguran en un diálogo continuo con otras tradiciones. La atención a los detalles y a la transformación evita una visión nostálgica, proponiendo en cambio una cocina contemporánea que es también un espacio de experimentación y de re-apropiación de lo ancestral, entendiendo “lo ancestral” no como una esencia fija u originaria, sino como un saber acumulado, intergeneracional, en constante adaptación y reinvención dentro de condiciones históricas cambiantes. ¿Qué significa realmente integrar los saberes ancestrales en la cocina contemporánea, sin caer en su apropiación o superficialidad? Desde las perspectivas decoloniales, ¿cómo podemos promover un reconocimiento auténtico de la diversidad de saberes y prácticas culinarias, evitando la homogeneización cultural en aras de la modernidad? ¿Qué nuevos relatos y narrativas están surgiendo en este proceso de innovación y conservación? Finalmente, en el séptimo y último capítulo que cierra la primera parte, “Horizontes”, Nájar invita a reflexionar sobre el porvenir de la gastronomía amazónica, señalando que la comida revela desigualdades, relaciones de poder y formas de apropiación que, en muchas ocasiones, reproduces marginalidades. La historia de la alimentación también es la historia de las diferencias sociales y culturales. Sin embargo, el autor destaca la oportunidad que representan los pequeños productores, campesinos y grupos marginados para reimaginar la ruralidad y construir nuevas formas de ciudadanía alimentaria y política. Desde una visión decolonial, ¿cómo podemos activar estos saberes y prácticas en la construcción de un campo alimentario más justo, que ponga en valor las experiencias y conocimientos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas? ¿Qué formas de resistencia y autonomía pueden emerger desde la alimentación para desafiar las relaciones coloniales y extractivistas que todavía persisten? ¿Qué roles tiene la gastronomía en la creación de nuevas narrativas de identidad, soberanía y justicia social en la Amazonía? En este marco, El sabor amazónico. Estrategias y horizontes no es solo un libro necesario: es un artefacto epistémico que tensiona los modos en que el conocimiento ha sido producido, jerarquizado y distribuido en relación con la Amazonía. Lejos de ofrecer una mirada cristalizada o celebratoria, Jorge Nájar elabora un gesto de hondo calado político: escribir desde la memoria culinaria no como quien preserva lo que se desvanece, sino como quien activa lo que resiste. Esta diferencia es clave. No estamos ante una nostalgia romántica por un pasado perdido, sino ante una práctica de reexistencia que se funda en la transformación, la hibridez y la vitalidad. El libro interpela, así, al lector y al investigador desde múltiples niveles. A la pregunta “¿qué significa organizar un cuerpo cultural bajo la lógica del índice y el capítulo?”, Nájar responde no con rigidez clasificatoria, sino con una estructura fluida que articula tres niveles: la narrativa histórica, la memoria colectiva y el vocabulario vivo. Esta organización no clausura sentidos: los multiplica. No homogeniza las voces: las deja sonar en su diferencia. Frente a una tradición académica que muchas veces ha convertido a la Amazonía en objeto de estudio, El sabor amazónico la trata como sujeto de enunciación, como espacio de saber situado. Este gesto se alinea con lo que el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos ha denominado epistemologías del sur: formas de conocimiento generadas desde las experiencias históricas de los pueblos oprimidos, que cuestionan la monocultura del saber académico y abren el campo a epistemologías otras, no fundadas en la lógica de la universalidad, sino en la pluralidad situada de los saberes vividos. Boaventura de Sousa Santos Desde un marco decolonial, esto significa invertir las lógicas epistémicas de la modernidad/colonialidad. Ya no se trata de estudiar sobre la Amazonía, sino desde ella, con sus ritmos, sus afectos, sus materiales. Este giro implica reconocer que la cocina no es solo una práctica reproductiva ni un símbolo cultural, sino una tecnología de saber y un dispositivo de agencia. Cocinar no es representar una cultura: es producirla. No hay esencialismo aquí, ni una búsqueda de “médulas” inmutables que resistan al tiempo: hay, en cambio, un reconocimiento de que la identidad es una negociación continua entre lo heredado, lo vivido y lo imaginado. La cocina, entonces, no guarda una esencia amazónica; encarna su devenir. A la pregunta “¿qué tipo de memoria se reactiva cuando se habla de lo amazónico desde una matriz mestiza y migrante?”, la obra de Nájar responde con un gesto radical: no intentar resolver las tensiones, sino habitarlas. Su experiencia translocal —entre la selva y París, entre la poesía y el testimonio— le permite desplegar una cartografía disonante que desmonta el mito de una Amazonía homogénea, armónica, pura. En su lugar, propone una Amazonía urbana, mestiza, conflictiva, profundamente afectada por los vaivenes del capital, de la política y del deseo. Una Amazonía donde la cocina no es solo transmisión, sino también reinvención. Desde esta óptica, el gesto de “traducir” prácticas orales, efímeras y colectivas al formato libro no es ingenuo ni neutral. Es, en sí mismo, una apuesta decolonial que obliga a preguntarse: ¿quién traduce, para quién, y con qué consecuencias? Nájar responde a estas inquietudes mediante una curaduría ética: no pretende totalizar, sino visibilizar. No define la cocina amazónica, la encarna. Así, el glosario no funciona como aparato taxonómico, sino como campo de resonancia. La antología no ordena ni canoniza, sino que convoca voces. Y la bibliografía, lejos de ser un apéndice académico, se revela como mapa afectivo de alianzas intelectuales y políticas. En este contexto, la pregunta por la “autenticidad” culinaria se disuelve. Desde un punto de vista decolonial, tal noción revela su genealogía moderna y colonial, fundada en la obsesión por el origen, la pureza y la identidad fija. Nájar subvierte esta lógica no desde la negación, sino desde la reconfiguración: al mostrar cómo ingredientes “nativos” coexisten con técnicas “extranjeras”, cómo los platos tradicionales se adaptan a nuevas condiciones, y cómo el sabor se convierte en archivo de desplazamientos, encuentros y resistencias. Así, el consumo de insectos, reptiles y frutos silvestres deja de ser visto como curiosidad etnográfica o símbolo de atraso, para afirmarse como práctica ancestral, ecológica y portadora de saberes situados y sostenibles. Este descentramiento se radicaliza cuando el texto pone en cuestión la categoría misma de “lo rural”. ¿Qué implica seguir entendiendo el territorio amazónico desde el binarismo urbano/rural, indígena/mestizo, tradicional/moderno? La lectura decolonial que propone El sabor amazónico revela la fragilidad de estas dicotomías y aboga por una “ecología de saberes”, en términos de Boaventura de Sousa Santos, que reconozca las múltiples formas de vida y conocimiento que coexisten en tensión. El paisaje rural no es aquí ni idilio perdido ni resto folclórico: es espacio de conflicto, de disputa, de reinvención cotidiana. Y el oikos amazónico —la maloca como núcleo material, simbólico y político— se convierte en metáfora viva de esta otra forma de habitar el mundo. María Lugones En su dimensión más filosófica, El sabor amazónico se inscribe en una genealogía de pensamiento que desplaza el logos como núcleo de validación del conocimiento y propone una ontología relacional, sensorial, encarnada. Comer es, en este marco, un acto de narración ontológica: lo que se ingiere no es solo materia, sino historia, afecto, territorio. El alimento, como plantea la filósofa y activista feminista decolonial argentina-estadounidense María Lugones en su teoría del pensamiento mestizo, es una práctica de co-constitución entre cuerpo y mundo, entre sujeto y comunidad. En la Amazonía, esta práctica adquiere un carácter aún más político: cocinar es resistir al despojo, al extractivismo, al olvido. Finalmente, la pregunta que recorre y articula todo el texto —¿cómo activar estos saberes en la construcción de un campo alimentario más justo y plural?— encuentra una respuesta que no es programática, sino poética y estratégica. No se trata de institucionalizar la cocina amazónica como patrimonio, sino de reconocerla como insurgencia cotidiana. No se trata de preservar recetas, sino de sostener las condiciones materiales, políticas y culturales que permiten que esas recetas existan y se transmitan. El sabor amazónico no celebra una cocina: defiende una forma de vida. Y en un mundo que arde por el colapso climático, por las violencias extractivas y por la homogeneización cultural, esa defensa se vuelve urgente. Jorge Nájar, con la lucidez del poeta y la tenacidad del caminante, nos entrega un libro que no solo piensa, sino que hace pensar. Un libro que no solo narra, sino que transforma. En sus páginas, la selva no es decorado, ni recurso, ni mito: es sujeto de historia. Y su cocina, lejos de ser folklore, es pensamiento encarnado. Por todo ello, y como ya sostuvimos, El sabor amazónico no es únicamente un volumen necesario: es una forma de reivindicación de saberes históricamente subalternizados, es decir, relegados o deslegitimados por los sistemas hegemónicos de conocimiento. En ese sentido, no solo recupera una tradición silenciada, sino que interpela directamente las jerarquías culturales que aún persisten: una apuesta por descolonizar el paladar, la mirada y el pensamiento. Muchas gracias, maestro Jorge Nájar. San Isidro, 09 junio 2025 [*] Texto leído en la presentación de El sabor amazónico de Jorge Nájar el lunes 09 de junio en Vallejo Librería Café. Publicado originalmente en la página web Círculo de Lectores (10 mayo 2025). Durante la presentación

Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |

Cuerpo, cocina y territorio:

una lectura decolonial de El sabor amazónico[*]

Por Paolo de Lima

Materiales para una nueva época (1970)

La segunda parte, Antología de sabores, reúne testimonios y prácticas culinarias que pretenden hacer memoria viva. Sin embargo, vale la pena preguntarnos: ¿memoria para quién? ¿Desde qué voz se seleccionan los saberes, los nombres, las preparaciones? ¿Qué queda fuera, y qué criterios de legitimidad —culinarios, afectivos, o políticos— están operando en esa curaduría? La tercera parte, Glosario de la cocina amazónica, es también más que una herramienta didáctica: funciona como un mapa semántico de un territorio atravesado por lenguas, extractivismos y luchas. ¿Puede el glosario –forma que supone una equivalencia estable entre signos– responder a la densidad simbólica de palabras que provienen de universos lingüísticos que no fueron pensados para ser “traducidos” al castellano ni desmembrados en orden alfabético? Finalmente, la bibliografía no es un simple gesto académico: es un acto de alianza. Su selección respalda el carácter investigativo del proyecto, pero también visibiliza las redes intelectuales, afectivas y militantes que sostienen esta escritura. En suma, más que una estructura, lo que tenemos aquí es una constelación de formas de saber que disputan el modo en que la Amazonía se inscribe en la cultura escrita. Y en esa disputa, El sabor amazónico se revela no como archivo muerto, sino como archivo insurgente.

En el prólogo, titulado “Puerta de entrada”, Jorge Nájar propone una mirada que concibe la cocina amazónica como una práctica viva, multisensorial y plural, atravesada por memorias, afectos y tensiones históricas. Comer, dice implícitamente, no es un acto banal ni cotidiano: es una forma de situarse en el mundo, de narrar una historia que no siempre ha sido contada desde las voces del bosque. En este sentido, la cocina se vuelve una tecnología cultural de fondo: un lenguaje sin alfabeto, una forma de conocimiento que no necesita la sanción del archivo escrito para existir. Nájar insiste en que ya no comemos como en los tiempos del contacto inicial con Europa ni como durante la fiebre cauchera, pero que los ingredientes persisten. Lo que emerge aquí es una paradoja estructural: si los cuerpos, los modos de preparación y las subjetividades han cambiado, ¿qué permanece? ¿Existe esa “médula” que atraviesa siglos y sobrevive al despojo? ¿No es esa idea de una esencia inmutable un peligro epistemológico —es decir, una trampa en la forma de entender el conocimiento— que puede recaer en un esencialismo cultural involuntario? ¿Y si en lugar de buscar una médula constante, aceptamos que la cocina es un espacio de traducción permanente, una escena de contaminación vital donde lo propio y lo ajeno se cocinan juntos sin garantía de pureza?

Desde una interpretación decolonial, esta perspectiva obliga a desmontar la noción misma de autenticidad culinaria. La cocina no “representa” una cultura, sino que la hace, la refunda, la disloca. Cada ingrediente, cada técnica, cada palabra para nombrar un plato, es también una traza de violencia, de desplazamiento, de deseo o de resistencia. Pensar la cocina amazónica como archivo vivo —uno que no cabe en los recetarios ni en los glosarios— exige reconocerla como una forma de pensamiento situada, encarnada, material. No solo como “testimonio” de permanencias y cambios, sino como campo de disputa sobre qué saberes importan, quién los transmite y quién los traduce.

El capítulo inicial del libro, “El entorno y la materia”, abre con un gesto desmitificador: Nájar cuestiona la imagen todavía vigente —y funcional al imaginario extractivista— de una Amazonía detenida en el tiempo, habitada por comunidades puras, armoniosas y ecológicamente “sabias”. Esta visión idealizada, promovida desde el pensamiento occidental como contracara del colapso urbano, no solo borra la complejidad real de los territorios amazónicos, sino que perpetúa una forma de exotización epistémica —es decir, una forma de representar al otro desde esquemas de conocimiento que lo convierten en objeto de fascinación o diferencia radical, pero no de comprensión—, lo cual neutraliza los conflictos y despolitiza las tensiones reales. Contra esa visión edénica, Nájar nos obliga a mirar de frente una Amazonía urbana, cambiante, densamente mezclada, donde conviven —y colisionan— trayectorias indígenas, mestizas, migrantes y coloniales.

En esta lectura, el territorio ya no se presenta como escenario pasivo, sino como sujeto en disputa: un lugar marcado por tensiones económicas, raciales y simbólicas. No se trata de negar la existencia de las etnias originarias, sino de comprender que la identidad indígena no es estática ni esencial, y que los procesos de urbanización, mestizaje forzado y desplazamiento han generado formas híbridas de existencia que desafían tanto los discursos folklóricos como los purismos militantes. ¿Qué significa “lo amazónico” cuando más del 60% de su población habita en ciudades como Iquitos, Pucallpa o Tarapoto, en una región cuya diversidad étnica, lingüística y cultural impide cualquier definición unívoca, pero exige, precisamente por eso, una mirada más atenta a sus múltiples formas de vida? ¿Cómo pensar una política del territorio que no repose en dicotomías como rural/urbano o indígena/mestizo, sino en una ecología de posiciones inestables, afectadas por el capital, la migración y la memoria?

La mención a la explotación forestal, y a los efectos destructivos de la extracción petrolera y aurífera, introduce otra capa de lectura: la Amazonía como zona de sacrificio, como frontera colonial reactivada por el capitalismo global. En este marco, la cocina —el “sabor” amazónico— no puede pensarse sin las violencias que la sostienen: el pescado contaminado, la tierra deforestada, el aire envenenado, los cuerpos desplazados. La materia prima de esta cocina no es solo orgánica, sino política: está hecha de historia, saqueo sistemático y lucha por la sobrevivencia.

En este primer capítulo, Jorge Nájar convoca los análisis de Alberto Chirif, figura indispensable no solo para comprender las complejidades socioterritoriales de la Amazonía, sino para repensar el lugar mismo desde donde se produce conocimiento sobre ella. La figura de Chirif no corresponde al antropólogo “observador” ni al teórico de gabinete: encarna, más bien, a un intelectual comprometido, un acompañante crítico de los pueblos indígenas en sus luchas por la tierra, la memoria y la dignidad. Su trabajo no traduce al mundo académico las voces de las comunidades, sino que se deja afectar por ellas, escribiendo desde un lugar de escucha que subvierte las jerarquías epistémicas del saber moderno. Su archivo no es una colección de “etnografías”, sino un espacio de resonancia política donde el testimonio se vuelve también forma de conocimiento. En este sentido, conviene pensar a Chirif como un autor decolonial en el sentido más radical del término: no solo por su crítica al colonialismo interno del Estado peruano o al extractivismo transnacional, sino por su voluntad de producir pensamiento desde la selva, y no sobre ella. Frente a la figura más citada —y a menudo fetichizada— del filósofo e historiador argentino-mexicano Enrique Dussel, cuya crítica al eurocentrismo se ha vuelto referencial en muchos círculos académicos, Chirif ofrece una forma de intervención menos sistemática pero más encarnada, menos “filosófica” en el sentido tradicional y más territorial, más afectiva, más urgente. Mientras Dussel discute con Hegel y Marx, Chirif dialoga con los Apus, los ríos, los ancianos y las madres que conocen las plantas. Su decolonialidad no se afirma desde un sistema teórico, sino desde una ética de la proximidad y una poética del cuidado.

![]()

Público asistente.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Cuerpo, cocina y territorio:

una lectura decolonial de "El sabor amazónico. Estrategias y horizontes" de Jorge Nájar.

Tierra Nueva, 2025.

Por Paolo de Lima.