Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |

Febrero lujuria de Christian Reynoso: una reexistencia decolonial desde la fe

y la transgresión en el altiplano peruano [1]

Paolo de Lima

Tweet .. .. .. .. ..

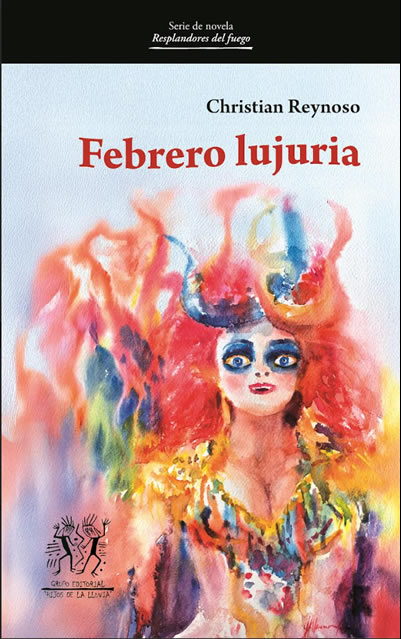

Publicada por primera vez en 2007 (Matalamanga), reeditada en 2010 (Editorial San Marcos) y vuelta a publicar este 2025 (Hijos de la Lluvia), Febrero lujuria de Christian Reynoso sitúa su narrativa en Puno, renombrada como Lago Grande, un espacio ficticio que captura la energía cultural y comercial del altiplano peruano, desplazando deliberadamente el foco de los relatos literarios tradicionalmente centrados en Lima, la costa (Piura, Chimbote, Pisco), los Andes quechuas (Cusco, Apurímac, Ayacucho), y en menor grado la selva (Iquitos, río Marañón) o la geografía distintiva de Arequipa. En lugar de estas zonas predominantes, la obra sitúa la región aimara, con su visión religiosa no convencional, como un entorno dinámico donde Puno se alza como urbe activa, destacada por su rica actividad festiva –visible en la Fiesta de la Candelaria, con danzas sincréticas como la Diablada y la Morenada– y su vigor comercial, evidente en el siglo XXI mediante mercados transfronterizos con Bolivia, incluyendo comercio informal y contrabando que activan la economía local, además del turismo que refuerza su rol como nodo económico y expresivo. La novela transcurre específicamente entre el 2 y el 9 de febrero, abarcando los días centrales de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria.

Christian Reynoso

Esta visión destaca a Lago Grande como un cruce vibrante de tradiciones indígenas, legados coloniales y corrientes contemporáneas, ofreciendo una narrativa renovada que emerge desde el altiplano. Además, valora la diversidad de su población, abarcando no solo a las comunidades quechuas y aimaras, sino también a la ciudadanía urbana y mestiza de Puno, quienes desempeñan un papel central en la organización y vivencia de la fiesta. Esta identidad, a menudo desvinculada de raíces indígenas directas, enriquece la celebración con una fusión de herencias múltiples y elementos actuales, superando etiquetas culturales rígidas y proyectando una expresión cultural plural y dinámica.Redactada entre la Isla del Sol (2003) y Puno (2007), Febrero lujuria se centra en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, un evento surgido en el siglo XVII que fusiona fe católica con prácticas indígenas precolombinas, enriquecido por tradiciones aimaras y quechuas en danzas y rituales. Su polifonía narrativa, con múltiples voces entrelazadas, permite a figuras como el poeta Núñez, Paola Candelaria, la familia Ramos Hinojosa, el padre José Esquivel y el Loco Montalván dar vida a un registro de tensiones sociales, según señalaría el crítico estadounidense Fredric Jameson en Documentos de cultura, documentos de barbarie (1989), y reconfigurar las dinámicas campo-ciudad, conforme al crítico galés Raymond Williams en El campo y la ciudad (1973). Jameson considera la literatura un medio que captura conflictos sin resolverlos, mediándolos simbólicamente para exponer dinámicas históricas, mientras que Williams analiza cómo las narrativas culturales transforman las relaciones entre campo y ciudad, cuestionando la primacía urbana. Esto resulta clave para entender cómo la novela captura las ambigüedades de Puno (Lago Grande) como espacio híbrido donde modernidad y herencia convergen, desafiando la primacía limeña y elevando el altiplano como foco de agencia cultural. Los enfoques de Jameson y Williams ayudan a entender cómo la obra desafía jerarquías coloniales y centralistas, valorando la energía de las periferias.

Desde una óptica decolonial, inspirada en el semiólogo argentino Walter Mignolo y el sociólogo peruano Aníbal Quijano, Febrero lujuria exalta la zona aimara como ámbito de resistencia cultural, donde la Candelaria y la bilingualidad aimara-castellano cuestionan la dominación lingüística y cultural del español colonial. Mignolo, en The Darker Side of Western Modernity (2011), defiende las epistemologías del sur para resaltar saberes marginados, un enfoque que se expresa en la novela a través de las cosmovisiones aimaras, evidentes en la bilingualidad de diálogos y danzas sincréticas. Quijano, en “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America” (2000), define la colonialidad del poder como un sistema que margina lo indígena; en la obra, la Candelaria se transforma en un espacio de reexistencia (resistencia activa que reconfigura identidades y saberes marginados) donde figuras como Paola Candelaria y el Loco Montalván redefinen identidades frente a las jerarquías. El título Febrero lujuria resulta provocador al asociar la festividad con un término carnal, desmantelando la religiosidad como contención y presentándola como escenario de liberación que afirma la identidad ante el colonialismo. Mi lectura de la novela se adentra en ello, explorando cómo, mediante escenas sensoriales, voces diversas y el epílogo, la obra propone la transgresión como reexistencia que enriquece la identidad altiplánica a través de la liberación corporal y cultural.

La lujuria como desmontaje de la religiosidad: el título como provocaciónEl título Febrero lujuria asocia la Candelaria con un término de connotaciones carnales y subversivas, cuestionando la visión tradicional de la fe como espacio de pureza y control. Reynoso retrata la celebración como un afrodisíaco colectivo donde fervor y desenfreno se entrelazan, desafiando las restricciones coloniales del catolicismo que buscaban regular cuerpo y pasión. Un ejemplo concreto de esta ruptura se encuentra en el capítulo 35, donde Paola Candelaria, figura que evoca a la Virgen por su nombre y virginidad, entrega su inocencia a Guillermo en un encuentro amoroso en la isla Taquile: “En la oscuridad y el silencio de sus respiraciones comenzaron a amarse. [...] Con una sensata delicadeza, los deslizamientos fueron lentos y la irrupción maravillosa” (362-363). Este acto, narrado con una sensualidad que contrasta con su rol de Señorita Reina del Folklore, un título que simboliza pureza y devoción tradicional, transforma la lujuria en una afirmación de agencia personal y cultural. La novela, como género crítico, explora esta dualidad entre lo espiritual y lo terrenal, actuando como un instrumento que expone la ambivalencia de la creencia, donde la liberación surge como desafío a las jerarquías impuestas.

Este enfoque destaca las tensiones sin resolverlas, ilustrando cómo la vida en el altiplano se expresa en un exceso que supera las normas, permitiendo a los habitantes redefinir sus identidades frente a estructuras poscoloniales. Así, se convierte en un ámbito dialéctico que abraza la diversidad de anhelos y conflictos, celebrando la ruptura de la ideología religiosa como esencia de la festividad, que sostiene lo irreconciliable –fervor y transgresión– como vitalidad. El poema inicial de Núñez, “Febrero, botella febril de música y danza” (capítulo 1), marca este tono, exaltando el jolgorio mientras lamenta la merma de fervor, un hilo conductor de Febrero lujuria. La transgresión engloba excesos como alcohol, danzas intensas, encuentros secretos y el voyerismo del padre Esquivel, iluminando la celebración como un espacio de liberación.

La novela como escenario de subjetividades: escenas y personajesToda obra se destaca por entrelazar historias mediante la acción y las subjetividades de sus personajes, pero en Febrero lujuria Reynoso se va más allá al erigir la Candelaria como el “gran personaje” que estructura la trama. La celebración funciona como elemento central, un entorno vivo que orienta las acciones de los protagonistas. Las escenas, descritas con una riqueza sensorial que resalta el estruendo de bombos, el fulgor de trajes de luces y el aroma a pólvora, tejen un lienzo donde se fusionan fervor y vitalidad. Por ejemplo, la procesión de la Virgen (capítulo 8) y el Concurso de Danzas (capítulo 23) trascienden ser meros escenarios, sirviendo como ámbitos donde las figuras expresan sus anhelos y ambigüedades, desde la danza devota de la Diablada Bellavista hasta encuentros clandestinos en los bajos fondos. Aunque numerosos, estos personajes complementan la fiesta, y su evolución mediatiza la ambivalencia espiritual. Paola Candelaria, coronada Señorita Reina del Folklore (capítulo 12), evoca a la Virgen: su virginidad, resaltada por el narrador, choca con su sensualidad en la Morenada San Antonio y su romance con Guillermo en Taquile (capítulo 35). Asimismo, el Loco Montalván (capítulo 6) encarna esta dualidad al profesar una fe devota, defendiendo a la Virgen, mientras sus prácticas carnales desafían las normas morales coloniales, viviendo al margen de la ley. El padre Esquivel, en sus visitas disfrazado a los bajos fondos (capítulos 27 y 34), revela una lucha interna entre su devoción y la curiosidad por las realidades populares, orando luego por los pecados que observa, lo que expone su ambigüedad espiritual. El poeta Núñez, con su aire bohemio y versos críticos (capítulo 1), actúa como cronista popular reflexionando sobre el declive del fervor ante el jolgorio, mientras don Ignacio Pacheco, el Achachi (capítulo 17), preserva la memoria viva, narrando la transición desde sicuris rurales hasta trajes de luces urbanos.

Mediación de contradicciones: Jameson y la polifonía narrativaLa polifonía de Febrero lujuria permite que estas subjetividades convivan sin fusionarse en una unidad uniforme, resonando con la visión de Jameson de la literatura como registro de contradicciones. En vez de resolver los conflictos entre lo espiritual y lo terrenal, lo indígena y lo colonial, la obra los modula mediante las perspectivas distintivas de sus personajes, enriqueciendo la complejidad de la Candelaria. La violencia sexual, como la relación de Cintia con Montalván (capítulo 26) o los encuentros de Esquivel, es un problema que la obra denuncia, abordando la ambivalencia de la transgresión como liberación que también refuerza dinámicas patriarcales. Esta mediación, tal como enseña el sociocrítico francés Edmond Cros, construye una visión social donde la celebración es simultáneamente resistencia decolonial y escenario de conflicto, captando las tensiones altiplánicas sin forzar una resolución. Siguiendo a Jameson, esta narrativa actúa como un archivo simbólico que preserva la complejidad de estas contradicciones, permitiendo que las voces múltiples de la fiesta –desde la devoción del Achachi hasta el caos del Loco Montalván– coexistan como testimonio vivo de una identidad en tensión, sin imponer una síntesis que diluya su fuerza disruptiva.

El salto temporal del epílogo: la permanencia de la fiesta y sus contradiccionesEl epílogo, situado veinticinco años tras la narrativa principal, reafirma la Candelaria como pilar de Lago Grande, mientras sus figuras evolucionan en un entorno cambiante. La metamorfosis de la ciudad en una casi metrópoli ilustra la hibridez campo-ciudad de Williams, donde la modernidad (encarnada en la empresa Miradas y Lentejuelas de Pepe Ramos) convive con la herencia de la fiesta. Paola, ahora casada con Lizandro y madre de María Luisa, descubre cartas de Guillermo escondidas por su madre Aurora, un hallazgo que reaviva heridas de su pasado y cuestiona la protección materna ante los excesos de la celebración. La sospecha de Montalván de que Arturete, hijo de Cintia, sea su descendiente, subraya las secuelas de la fiesta, desde embarazos imprevistos hasta amores interrumpidos. María Luisa, heredera de la libertad de su tío Augusto, simboliza una nueva generación que rechaza la fe tradicional. Su distanciamiento espiritual y su vínculo con el trovador cubano Marboro, recitando versos de Núñez, encarnan la persistencia de la transgresión como resistencia y la transformación de la fiesta hacia una expresión más laica. La muerte de don Ignacio y el declive del padre Esquivel contrastan con la energía sostenida de la celebración, que perdura como espacio de reexistencia decolonial (Mignolo), donde lo indígena y lo colonial se redefinen sin desenlace. Al concluir con este salto temporal, la obra no solo registra un instante específico, sino que proyecta la continuidad de sus tensiones, afianzando la Candelaria como un archivo vivo de la identidad altiplánica.

La novela como operador de una cosmovisión decolonialComo género, Febrero lujuria emplea su estructura polifónica y detalle sensorial para decolonizar la narrativa peruana, amplificando las voces de las periferias y cuestionando las jerarquías de la colonialidad del poder (Quijano). La bilingualidad aimara-castellano, evidente en diálogos y danzas, rompe la dominación lingüística colonial, mientras el Lago Titicaca se alza como símbolo de memoria precolombina que resiste la homogeneización limeña. La obra trasciende la representación geográfica, actuando como herramienta crítica que expone la ruptura ideológica colonial: al destacar la diversidad cultural mediante la Candelaria, convierte la fe en práctica laica donde la transgresión, como reexistencia, vincula cuerpo y resistencia cultural, desafiando la disciplina católica colonial. Esta estrategia no busca armonía, sino que revela la diversidad de voces y anhelos como un desborde que trasciende categorías coloniales, permitiendo a figuras como danzantes aimarahablantes o el marginal Loco Montalván redefinir sus identidades en un ámbito de tensiones irreconciliables. La visión de Williams sobre la reconfiguración campo-ciudad se manifiesta en Puno como espacio híbrido, donde modernidad (comercio de los Ramos Hinojosa, turismo de Wieland) se funde con herencia (danzas de la Diablada, veneración a la Pachamama), rompiendo la dicotomía que favorece lo urbano como progreso. Siguiendo a Jameson, la obra se manifiesta como registro de dinámicas sociales en transición, desde la ambigüedad del padre Esquivel (capítulos 27 y 34) entre santidad y bajos fondos, hasta la fe delictiva de Montalván (capítulo 6) que une oración y crimen. El estilo vívido de Christian Reynoso anima estos contrastes, invitando al lector a explorar la complejidad de Lago Grande como campo cultural de lucha entre lo local y lo global, lo indígena y lo colonial, lo corporal y lo espiritual, sin pretender una síntesis, sino celebrando la tensión misma como un acto de resistencia.

En suma, Febrero lujuria deja una marca distintiva al resaltar la vitalidad del altiplano como espacio de creación cultural, donde la Candelaria se alza como un testimonio de las contradicciones humanas que, lejos de debilitar, enriquecen la identidad peruana. La novela invita a redescubrir las periferias como fuentes de creatividad, destacando la capacidad del pueblo aimara para transformar la imposición colonial en un canto de libertad, mientras el eco de sus danzas y pasiones resuena más allá de Lago Grande, desafiando silencios históricos con cada paso y lanzando un grito de autoafirmación. Esta visión arraigada, al entrelazar tensión y vitalidad, sugiere que la fuerza del Perú reside en esa coexistencia dinámica, transformando las periferias en un epicentro de bullente creación cultural. De este modo, el género novelístico, con su capacidad para tejer voces diversas y explorar dinámicas sociales, se revela de la mano de Christian Reynoso como un instrumento poderoso para, con la agudeza de su lenguaje, visibilizar estas luchas y reimaginar identidades desde unos confines vitales y nutricios.

En la foto: Walter L. Bedregal (editor de Hijos de la Lluvia), Christian Reynoso, el escritor puneño Omar Aramayo y Paolo de Lima tras la presentación de Febrero lujuria el martes 22 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Fotografía de Christian Reynoso de Nadia Cruz

[1] Publicado originalmente en la página web Círculo de Lectores (28 julio 2025).

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Febrero lujuria" de Christian Reynoso:

una reexistencia decolonial desde la fe y la transgresión en el altiplano peruano.

Por Paolo de Lima.