Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |

El adulto que escucha:

James Joyce y la ternura como forma de autoridad [1]

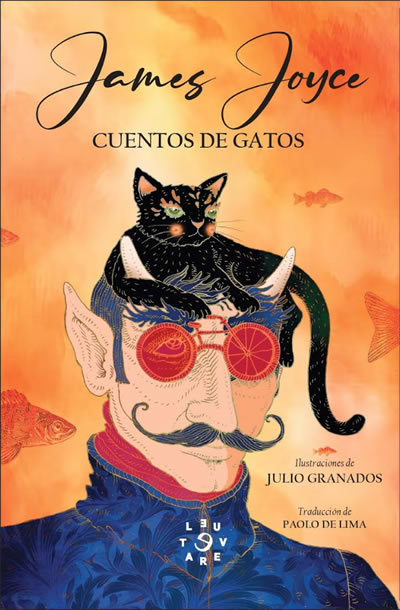

Cuentos de gatos (Revuelta, 2025)

— PRESENTACIÓN —Por Paolo de Lima

Tweet .. .. .. .. ..

A propósito de Cuentos de gatos (Revuelta, 2025) del escritor irlandés James Joyce, que he traducido, quiero comenzar con un testimonio personal que me lleva directo al corazón de esta obra. Cada mañana, muy temprano, antes de que mi jornada tome rumbo hacia las tareas cotidianas, mantengo una pequeña rutina a través de WhatsApp con mi esposa. Esta comunicación surgió casi de manera espontánea: ocurre cuando Bella, nuestra biznieta, se levanta antes de ir al nido, mientras toma su desayuno, y también al regresar, justo antes de ducharse, comer algo y meterse a la cama. Son momentos breves, pero compartidos, como un pequeño rito donde el cariño se filtra entre mensajes y silencios cargados de presencia. Ella, que me llama cariñosamente Papapa, tiene tres años llenos de curiosidad y vitalidad, y su inteligencia sorprende por su agudeza y notable empatía hacia los adultos. Vive lejos de Lima, pero esa distancia se disuelve con cada conversación.

Esa vivencia cotidiana me preparó, sin saberlo, para comprender la ternura y el ingenio con que James Joyce se dirigió a su propio nieto. La edad de Bella coincide casi exactamente con la que tenía Stephen James Joyce cuando su abuelo, el gran autor irlandés, le escribió a los cuatro años los dos relatos que conforman este libro. Joyce tuvo dos hijos con Nora Barnacle, su esposa: Giorgio y Lucia. Con el tiempo se convirtió en abuelo; su único nieto, Stephen, fruto de la relación entre Giorgio y Helen Fleischmann, fue el destinatario de estas entrañables cartas pensadas como narraciones.

Bella

Así como Joyce encontró en su nieto una fuente de inspiración entrañable, reconozco en Bella ese mismo vínculo cálido y significativo que da sentido al acto de contar historias. Me recuerda lo valioso que es nutrir el alma de los más pequeños con relatos que enciendan su imaginación, algo que un amigo cercano expresó alguna vez con una reflexión que me conmovió profundamente: hay algo verdaderamente especial en acompañar su crecimiento con afecto y creatividad. En este sentido, estos cuentos, llenos de humor y fantasía, no solo honran la memoria de Joyce como abuelo, sino que también nos invitan a redescubrir la alegría de narrar y escuchar. Dedico este libro a Bella, no solo como homenaje personal, sino como celebración de ese lazo entrañable que la literatura puede tender entre generaciones.

Y es que, en un tiempo histórico donde la niñez era tratada más como preparación para la vida adulta que como una etapa con valor en sí misma, James Joyce encarna una figura poco común: la de un adulto que escucha, observa y escribe con y para un niño, sin subestimarlo ni adoctrinarlo. En 1936, mientras recorría Europa, el célebre autor de Ulises le escribió a su nieto Stephen estos dos cuentos breves que hoy leemos como verdaderos gestos literarios, afectivos y éticos: “El gato y el diablo”, enviado desde Villers-sur-Mer, en Francia, el 10 de agosto, junto con un pequeño gato lleno de caramelos; y “Los gatos de Copenhague”, escrito semanas después, el 5 de septiembre, desde Dinamarca, como una carta divertida en la que Joyce lamenta no poder enviarle un nuevo gato y recurre entonces a la ficción como sustituto amoroso. Así puede leerse una continuidad entre ambos relatos: primero el objeto, luego la imaginación como obsequio.Publicados póstumamente –“El gato y el diablo” apareció primero en 1957 dentro de Letters of James Joyce, y luego, en 1964, fue editado como libro ilustrado por Dodd, Mead & Company en Nueva York, con ilustraciones de Richard Erdoes; “Los gatos de Copenhague”, por su parte, permaneció inédito hasta 2012, cuando fue publicado en Dublín por Ithys Press, en una edición ilustrada por Casey Sorrow–, estos cuentos nos revelan al Joyce abuelo, lúdico y entrañable, capaz de hablarle al corazón de un niño con agudeza, ternura y una imaginación desbordante. Lejos de ser meras anécdotas familiares, estas cartas-cuento condensan una concepción distinta del vínculo intergeneracional: no vertical, sino cercana; no correctiva, sino creativa.

En ambos relatos, Joyce no instruye, no impone ni moraliza. Al contrario, se pone a la altura del niño y entra con él en un mundo fantástico donde los gatos tienen agencia, el Diablo hace tratos y las ciudades pueden prescindir de policías. En lugar de asumir el rol tradicional del adulto como autoridad, Joyce elige el de cómplice, el de narrador lúdico que, al contarle a un niño, reconoce también su condición de interlocutor. Esta elección no es menor, ni inocente: en contextos donde la palabra adulta ha sido históricamente instrumento de domesticación, la actitud de Joyce es deliberadamente otra. No pretende formar carácter mediante la corrección, sino alimentar la imaginación mediante el juego.

En “El gato y el diablo”, la astucia del alcalde que burla al diablo con la ayuda de un gato –enviado por Joyce a su nieto en forma de juguete lleno de caramelos– no solo evoca la alegría de las fábulas populares, sino que propone una pedagogía de la inteligencia y el humor frente al poder. En “Los gatos de Copenhague”, la crítica a la autoridad se vuelve más explícita: una ciudad sin gatos ni policías, donde estos últimos fuman puros en la cama mientras dan órdenes absurdas, es una sátira fina a las instituciones que regulan la vida sin contacto con la realidad. En ambas historias, los gatos funcionan como figuras de libertad y desobediencia creativa. Pero lo que sobresale no es solamente el contenido: es el gesto de Joyce como abuelo que escribe cartas literarias para un niño de cuatro años, reconociendo que esa subjetividad merece ser pensada, acompañada, celebrada.

No se trata de idealizar al Joyce privado frente al Joyce de obras densas como Ulises o Finnegans Wake, sino de entender que, en estos textos menores, emerge una dimensión mayor: la de un adulto que ya no representa la ley, sino el juego; no la corrección, sino el afecto. Este abuelo que narra a su nieto no modela un carácter endurecido para enfrentar un mundo hostil, sino que abre espacios para que la infancia piense, ría, imagine, disienta. Y esa decisión, en los años treinta del siglo XX, no puede leerse sino como un acto de vanguardia emocional y social.

En tiempos donde las jerarquías generacionales solían silenciar a los más pequeños, James Joyce aparece como un adulto que se corre del centro. No se escucha a sí mismo a través del niño, sino que se dirige a él como otro pleno, con derecho al asombro, al absurdo y a la risa. En un mundo donde la infancia era frecuentemente interpelada como déficit, Joyce la trata como interlocución. Y ahí radica su originalidad, pero también su potencia ética.

En la figura de este abuelo que envía cuentos como regalos, que convierte la imaginación en vínculo, que reemplaza la orden por la invención, hay algo más que ternura: hay una política de la palabra que desafía la pedagogía del castigo y del deber. En ese gesto sencillo –una carta, un cuento, un gato– Joyce nos recuerda que educar también puede ser acompañar, narrar, escuchar. Y que a veces, los adultos más lúcidos no son quienes repiten la ley, sino quienes, como en Beaugency –un pequeño pueblo francés a orillas del Loira, donde en el cuento de Joyce la astucia vence al poder–, abren un puente para que los más pequeños lo crucen por sí mismos.

Así, al reflexionar sobre la relación entre Joyce y su nieto Stephen, encuentro una inspiración para el tiempo que comparto con Bella. A través de la literatura, podemos construir lazos significativos y fomentar un espacio donde la imaginación y el afecto se entrelazan, permitiendo que las generaciones se conecten de manera auténtica y enriquecedora.

Ha sido una verdadera alegría culminar mi trabajo como traductor de estos cautivadores cuentos de James Joyce, una experiencia distinta y placentera que me permitió reencontrarme con su singular universo creativo y acercarme a una de sus facetas más íntimas. Mi gratitud se extiende a Barbara Corbett, cuya sabiduría y generosos consejos iluminaron mi labor, enriqueciendo esta traducción con las perspicaces sugerencias que me brindó.

Invito con entusiasmo a sumergirse en la lectura de Cuentos de gatos, posible gracias a la visión editorial de David Ballardo, y bellos e inteligentemente ilustrados por Julio Granados. Y cuidado: tal vez, tras leerlos, sin darse cuenta, empiecen a ronronear de gusto con cada historia, o a sospechar que su gato les oculta más de un secreto.

Julio Granados y Paolo de Lima durante la presentación de Cuentos de gatos el jueves 24 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima.

[1] Publicado originalmente en la página web Círculo de Lectores (29 julio 2025).

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

El adulto que escucha: James Joyce y la ternura como forma de autoridad

"Cuentos de gatos" (Revuelta, 2025)

— PRESENTACIÓN —

Por Paolo de Lima