Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Pedro Lemebel | Autores |

Políticas del deseo

"Tengo miedo torero", Pedro Lemebel. Anagrama, 2001, 200 páginas

Por Mónica Bernabé

Publicado en milpalabras, N°5, otoño 2003

Tweet .. .. .. .. ..

La casita enjoyada.

En el paisaje desolado de la ciudad sitiada, una casa de decorado chillón y festivo funciona como protección para la actividad guerrillera. A causa de su habilidad para el arte del disimulo, su ocupante, un maricón enamorado, oculta la actividad clandestina del Frente Manuel Rodríguez en la primavera del 86. La escandalosa exhibición marica, paradójicamente, esconde el secreto mejor guardado de Santiago: el atentado contra Augusto Pinochet. La historia está entrañablemente unida al montaje provisorio de una escenografía alucinada, de ahí que, lejos de la continuidad, Tengo miedo torero, la primera novela de Pedro Lemebel, se juegue en una duración. Practicada como una actividad artesanal, la escritura se asemeja al empeño encubridor de la Loca de la casita enjoyada que, con vehemencia, borda manteles, añade puntillas y confecciona fundas y cojines. El decorado, en tanto estética del disimulo, transmuta la precariedad de la casa en un "palacio oriental" y desde la pura teatralidad ornamental vuelve al tema de la resistencia chilena a la dictadura.

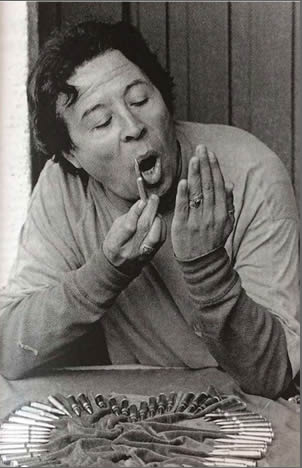

Pedro Lemebel

La simulación de un interior explica, en parte, la relación entre crónica y novela en la escritura de Pedro Lemebel. Distanciándose del modelo del XIX, sus crónicas no estetizan el abominable exterior del capitalismo porque la economía de lo íntimo o lo privado ya no funciona en los márgenes que impone el neoliberalismo. En la opresión de la pobreza, suprimidas las divisorias burguesas entre el mundo exterior y el interior, todo se vuelve calle, espacio abierto capaz de transformarse en "un privado de urgencia" —como los llama en una entrevista el mismo Lemebel— para albergar los cruces clandestinos y fugaces. Si lo privado es un lujo que no se da en el hacinamiento de los bloques y de las barriadas periféricas, lo que resta es la edificación pasajera y provisoria sobre un paisaje en ruinas.

En su juego ilusorio, la novela comienza utilizando los procedimientos clásicos del género y desde la habitual perspectiva que brinda la ventana —ese hueco que ofrece un espectáculo— se apunta un límite imaginario entre el adentro y el afuera para desplegar una mirada que nunca abandonará el borde: "Como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86". Al mismo tiempo que se alzan las cortinas para volver a ver el afuera de 1986, aquella “noche fúnebre" de la dictadura y "la ciudad penumbra coronada por el velo turbio de la pólvora", asistimos al vertiginoso montaje de una escenografía hecha con desperdicios y afanes hollywoodenses.

Los lectores familiarizados con las crónicas del escritor chileno podrán reconocer de inmediato la marca de su arte de narrar. Más aún, podemos intuir que las pequeñas historias esbozadas en cada una de sus crónicas contienen el germen de una novela futura. Descubrimos también, en Tengo miedo torero, la modulación poética que distingue al cronista. La novela y las crónicas exhiben una continuidad textual porque su trabajo de cronista, próximo al de los mexicanos Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, no es el reverso de una actividad de escritura más prestigiosa. Lemebel se desentiende de las jerarquías entre literatura y periodismo porque, lejos de reproducir la habitual fragmentación genérica, hace de la crónica un ejercicio poético.

El personaje de la Loca introduce en la novela la estrategia del bordado como metáfora de la escritura, y en sintonía con el modelo proporcionado por El beso de la mujer araña de Manuel Puig, su autor apunta a una suerte de espacialización del género: la nostalgia de la poesía invade la narración, y asoma, en cada una de sus puntadas, el artificio que permite alivianar el peso de la historia. Así, las noticias del horror obran como telón de fondo en un territorio engalanado por "la diadema encantada del bolero". La "poética hablantina" de la Loca se confunde con la voz que narra y engarza la multiplicidad de voces y fragmentos de discursos que pueblan la novela, al punto de convertirla en la versión transandina del neobarroco americano. En su traslado, Lemebel recupera las lecciones de dos maestros: por un lado, el barroco pinturero de Severo Sarduy en su extrema teatralización e irrisión del orden natural; por el otro, la versión transplatina de Néstor Perlongher con sus lúmpenes peregrinaciones y el habla escatológica de los bajos fondos.

El neobarroco transandino expande sus pliegues en versión radial para seducir a la comunidad de oyentes de Radio Tierra y probar su flujo verbal en medios y modalidades diferenciales. Radio Tierra, hacia el final del dial de la sintonía santiaguina, es una emisora de mujeres en la que en un micro de diez minutos, dos veces al día, de lunes a viernes, Lemebel fue derramando las torsiones de su voz como cronista-lector. La voz radiofónica, capaz de atravesar todos los estratos y fluir sin barreras por espacios disímiles, experimenta con otros modos de la recepción literaria. Antes de ser libro, antes de ser palabra acostada en el papel, como diría Borges, la poética hablantina se expuso a los medios masivos resistiendo la fetichización mercantil y el saber de la academia. En el límite difuso entre oralidad y escritura, los peligros se alejan cuando la versión barrial y lumpen ensaya su habilidad para el metamorfoseo: la lengua canalla de los márgenes resiste el orden carcelario de la palabra impresa. La voz modulada por el timbre sedoso que requiere la palabra radial horada espacios vedados para una modalidad de escritura que se opone al consumismo dominador. No es casualidad, entonces, que en Tengo miedo torero la voz radiofónica sea el hilo que enhebra la trama del relato: entre la urgencia militante de Radio Cooperativa y el analgésico de la música popular de las "radios del recuerdo", los personajes que alberga la "casita enjoyada" se mueven al compás de la perilla del dial, en una suerte de intervención comunitaria en el bamboleo de la historia. Mientras la transmisión radial anuncia las alternativas de la lucha insurgente y la resistencia popular a la represión militar que se juega en las calles de Santiago, en la casa de estrafalario decorado se esconde el costado íntimo de la historia, o mejor, una historia de amor prohibido.

Las políticas del Frente.

La historia no es nueva: el encuentro entre un homosexual y un activista político, la confrontación entre dos hombres en una sucesión de diálogos, el roce de sus cuerpos y la emergencia de una grieta en la superficie cristalizada de las poses. Con mayor o menor dramatismo, la relación es la misma que Puig anudó en El beso de la mujer araña (pdf) en 1976 y que, en versión cubana, abordó la película Fresa y chocolate de Gutiérrez Alea en 1993.La historia retorna para explorar los bordes en las políticas del Frente, o mejor, de los Frentes, a partir de la búsqueda de un diálogo entre la militancia por los derechos homosexuales y los sectores de izquierda. El reclamo que Perlongher hizo oír en la Argentina de los 70 y sobre el que Lemebel insistió durante el proceso de democratización chileno en los 80, es el mismo que trabaja en la política simuladora de la Loca del Frente. Su relación con Carlos, el guerrillero del Frente Manuel Rodríguez, y su peculiar colaboración con los preparativos del atentado, emplaza, en el seno de la novela, la sinuosa relación entre política y deseo.

En el cruce entre callejeo travesti y militancia política, tanto Lemebel como Perlongher plantean una demanda que excede e impugna dos discursos dominantes. Por un lado, el de la identidad gay, que opera una suerte de fetichización de la diferencia, cristalizando la demanda de reconocimiento social en un asunto de mercado. Por el otro, el de la ortodoxia de los partidos de izquierda y su tradición homofóbica que fabula al "hombre nuevo" desde un rigor moral que se desentiende del deseo. Sólo desde la posición del nómade es posible combatir el orden binario subyacente en las lógicas totalitarias que conciben el mundo como dos grandes campos enfrentados: el propio y el ajeno. En este diseño no hay espacio para la diferencia; más aún, la diferencia se constituye como un peligro inminente. La novela de Lemebel pulsa sabiamente el tema del secreto y la traición como forma de establecer los límites entre el adentro y el afuera, y de este modo, reforzar las rígidas fronteras. Entonces, la Loca del Frente interpela desde su diferencia: "¿Acaso ustedes no creen que hay gente como yo que puede guardar un secreto? ¿Creen que todos los maricones somos traicioneros?".

Cuando Perlongher escribe la breve historia del Frente de Liberación Homosexual en la Argentina, más allá del saldo amargo que deja la derrota, recupera como lección el convencimiento de que no hay salvación individual posible. Desde una práctica militante hiperpolitizada, Perlongher pugnó para que la izquierda incorporara las reivindicaciones homosexuales en sus programas entendiendo que, ante las dictaduras despiadadas que pergeñan nuestras sociedades, cualquier planteo mínimamente humanista —como el reclamo de una mayor libertad sexual— implica un cuestionamiento radical de las estructuras socioculturales en su conjunto.

La tensión entre política y deseo es el núcleo básico que impulsa la escritura en Lemebel. Las travesías urbanas que engarzan los breves relatos de las crónicas se alzan como un ejercicio de la memoria en el intento de exponer, a partir del montaje de una alucinada fantasía barroca, los dramas que desata la dictadura y la complejidad de la transición democrática desde la marginalidad proletaria y homosexual. Utilizando la misma estrategia, Tengo miedo torero narra la historia del atentado del 86 desde la oblicua relación que, entre lances y acometidas, se establece entre "la loca hilandera” y el "macho marxista". De ahí que "atentado" resulta una palabra clave: "Te fijas cariño que a mí también me falló el atentado?" dice la Loca a través de la voz ventrílocua que narra. El amor homosexual que propone la Loca, y que bordea la ternura de Carlos, es otro atentado contra el orden de la sociedad de control.

Las pesadillas del dictador.

La cursilería de la Loca opera el contacto entre el mundo marginal y rebelde con la casta de los generales opresores. Más precisamente, el oficio de bordar pone a la Loca en relación de dependencia con sus grotescas esposas. Entre un mundo y el otro se extiende un mantel. El encargo de Doña Catita para la celebración del 11 de setiembre fue claro y categórico: entre ángeles y pájaros debía resaltar el escudo chileno con los sables cruzados en la cabecera de la mesa. La Loca progresivamente fue apropiándose del encargo y en la superficie del mantel fue inscribiendo el movimiento de su propio traslado y transformación, que empieza por suprimir los símbolos patrios y termina por sustraer el lienzo de las babas de los asesinos.En el cruce de historias, la novela incorpora, al modo de un contrapunto narrativo, escenas de la intimidad del palacio presidencial y las voces que pueblan el insomnio de Augusto Pinochet cargado de pesadillas, recuerdos infantiles y el tormentoso parloteo de la primera dama. De este modo, la novela reactiva uno de los tópicos más transitados del llamado boom de la narrativa latinoamericana y que Ángel Rama catalogó como el ciclo de los "dictadores latinoamericanos". Tomando como antecedente El señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, la serie se constituye en torno de algunas novelas que a mediados de los setenta —El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez— aportaron a la construcción de una figura mítica que opera una suerte de reconocimiento en el imaginario de los hombres latinoamericanos. Desde una perspectiva antropológica, Rama abordó dicho conjunto narrativo para dar cuenta de una constante que argumenta sobre una identidad continental a partir de la acechanza de tiranías semejantes y padecimientos similares. Más allá de la variación en la denominación del tirano (dictador, patriarca, caudillo, conductor, déspota, generalísimo, supremo), la insistencia del tópico venía a demostrar una continuidad histórica. Los narradores de los 70, preocupados por la creciente militarización de la región, se interrogaron por los enigmas que planteaba el ejercicio del poder en América Latina del mismo modo en que un siglo antes lo habían hecho intelectuales como Sarmiento o Martí. Lo significativo es que, más allá de la renovación técnica, las premisas interpretativas que guiaron esas experiencias narrativas, en una época marcada por la represión política y el reflujo revolucionario, no abandonaron el proyecto totalizador y el agobiante peso de la noción de identidad del latinoamericanismo clásico.

A diferencia de los narradores consagrados en los 60, Lemebel trabaja con las sobras, con los desperdicios de la historia y de un pasado irresuelto por la falta de juicio y castigo. La risa y la burla son los modos de disparar no sólo contra el poder del senador vitalicio, sino que extienden la rebelión a todas las formas del poder y las jerarquías de valores culturales e ideológicos, afectando tanto las relaciones sexuales como las estructuras lingüísticas, el ornamento de la casa como la disciplina partidaria.

Con una serie discontinua de desperdicios discursivos, Lemebel escribe la novela para ejercitar la memoria. Pero esta vez, la memoria no restituye el sentido de una historia, sino que recupera la intensidad de un deseo. Desde la irrisión de las jerarquías, se exрulsa la compostura habitual con que la historia articula el pаsado, se desarticula el tono unánime que generalmente asume la voz que pretende hablar por los que no tienen voz y se abandona el carácter sagrado que adquiere la palabra en los proyectos políticos que alimentan la utopía americana. Con cierto impulso kitsch, su escritura desempolva los discursos de la izquierda para ponerlos en el mismo plano del artificio hollywoodense y, desde la risa que suscita el inesperado encuentro, vivifica los fragmentos de una historia petrificada.

Cuando Pedro Lemebel deja de hablar por los otros, habla por su diferencia. Allí radica la potencia de su debilidad. Distanciándose tanto de la monumentalidad épica de los discursos de la resistencia como del margen aceptable que prescribe lo políticamente correcto, Tengo miedo torero cumple con dos zonas que aún permanecen en el exilio de la memoria social: las cartografías del deseo y las esquivas torsiones de la palabra poética.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Pedro Lemebel | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Políticas del deseo

"Tengo miedo torero", Pedro Lemebel. Anagrama, 2001, 200 páginas

Por Mónica Bernabé

Publicado en milpalabras, N°5, otoño 2003