Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Pablo Salinas | Autores |

Yo conocí a Roberto Matta...

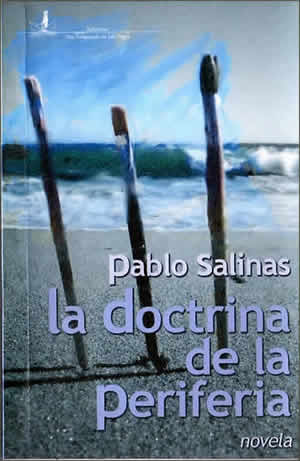

Extracto de "LA DOCTRINA DE LA PERIFERIA", de Pablo Salinas

Ediciones Una Temporada en Isla Negra, 2011

Tweet .. . . ... .. .. ..

[…] Son todos mayores que yo, eso está claro. Dudo que de aquí a un par de horas terminemos todos bailando los últimos temas de Madonna. Quintana, el catedrático, con su bigotazo perfectamente recortado, grandes lentes poto de botella de diseño más o menos antiguallo, su vaso de whisky en la mano, me pregunta si conozco a Matta.

—Sí, claro. Un maestro —me apuro en puntualizar.

—Por cierto, un verdadero monstruo de la pintura —replica él, de manera rápida y asertiva-. No, pero me refería a si lo conocías a él, personalmente.

—No.

Quintana hace un movimiento como de aprobación con la cabeza.

—Yo lo conocí, sabes, hará cosa de quince, veinte años, aquí mismo en París. Siempre lo he admirado de manera devota. Cuando una bella amiga me comentó que esa misma noche iba Matta a cenar a su casa, me convulsioné entero, como una verdadera groupie. Pero esa noche no llegó, simplemente no llegó. A María Elisa, mi amiga, que había preparado unos platillos maravillosos, no le molestó ni le sorprendió mayormente este hecho. Tú sabes, tiene que haberse quedado pintando, me decía ella con la mayor naturalidad del mundo. A mí, que conocía bien la obra de Matta, que sabía de su universo creador, de toda su potencia creadora, estas palabras me producían un efecto devastador: Matta se queda pintando en su taller; Matta, en medio de esas grandes telas repletas de estructuras, de ritmos y colores, se interna en ese mundo onírico, furioso, y sencillamente desaparece, se pierde para el resto de los mortales, y esto es así, un hecho de una realidad perfecta, lógica, incontestable. Ni te imaginas: esa misma noche ya estaba fastidiando a María Elisa para que insistiera con el maestro. Te aseguro que fueron al menos dos o tres noches con lo mismo: de Matta ni rastro. Una vez, sí, sonó el teléfono. Era él. Se disculpaba, qué sé yo, había recibido unas visitas inoportunas. Yo incluso, sabes, pospuse mi viaje de retorno a México. Todo por conocer al maestro, al genio.

El profesor de Iowa City echó un sorbo a su whisky.

—El hecho es que Matta llegó. Cuando menos se le esperaba, finalmente llegó. Y, te digo, no lo hizo de cualquier manera, no. Se presentó perfectamente puntual, obsequioso, formal, vistiendo un traje azul oscuro y una corbata de humita, de seda. Sus cabellos disparatados, encanecidos, sus grandes lentes siempre algo torcidos, su rostro mapuchino, vasco-mapuchino: la cabellera indócil, la quijada prominente, el cuello escaso, la estatura discreta. Yo, de más está decirlo, estaba en estado de shock. No era precisamente un jovencito inexperto, ni mucho menos tampoco era la primera vez que tenía la oportunidad de compartir con una figura de su nivel, ya sea del ámbito del arte, la literatura o la política. Pero con Matta, y no exagero ni un punto, se produjo una situación especial. Es posible que toda esa seguidilla previa de postergaciones haya generado una expectación particular, no lo sé, es posible, pero lo concreto es que me costó reaccionar. Me costó trabajo reaccionar, sí, y quizá, te confieso, ¡no haya logrado reaccionar durante toda la velada! El profesor lanzó una risotada lenta, profunda, sonora. Sacó un pañuelo de un bolsillo y se lo pasó por los bigotes y la comisura de los labios.

—Matta es un genio, y ahora que pasó ya los ochenta sigue pintando con un ímpetu que ya se lo quisiera un veinteañero. La verdad es, Daniel ¿no?, que a mí los pintores siempre me han parecido unas criaturas privilegiadas, me producen, te lo confieso, una envidia feroz.

—¿Envidia? —repetí, entre espantado y aturdido.

—Pues sí, la vida de taller, la praxis de ese oficio tan grato, tan hedonista, tan placentero, esa relación de sensualidad, de reflexión, con las formas, el color… En fin. Ustedes son criaturas privilegiadas. Tienen muchísima suerte. Además siempre se vinculan con mujeres guapísimas. ¿No es así, L.?

L., que estaba en el otro extremo de la sala, muy sentado en su cómodo silloncito conversando con la gorda del turbante, dirigió la mirada hacia nosotros, y en tono amable, respondió: —Pues, claro, qué duda te cabe. Todos los pintores son unos grandísimos vividores. Y gozadores —agregó, con escrúpulo de escritor, anulando la cacofonía con la reiteración.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Pablo Salinas | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Yo conocí a Roberto Matta...

Extracto de "LA DOCTRINA DE LA PERIFERIA", de Pablo Salinas

Ediciones Una Temporada en Isla Negra, 2011.