Proyecto

Patrimonio - 2006 | index | Roberto

Bolaño | Carlos Franz | Autores |

Bolaño

una

tristeza insoportable

Por

Carlos Franz

Letras Libres, Enero de 2007

I.

“La vida es de una tristeza insoportable”

“La vida es de una

tristeza insoportable”, es lo que repite Fate en 2666. En realidad lo repiten

muchos de los personajes, con distintas palabras y con distintos pretextos, en

los libros de B. (hablo de B., y no de Bolaño, por aceptar la confusión

entre autor y narrador con la que a B. le gustaba jugar). Esa tristeza la repiten

tanto sus personajes que puede llegar a dar vergüenza ajena. Página

por medio nos encontramos con machos corajudos que en situaciones inesperadas

sienten deseos de llorar, o lloran, sencillamente. Los críticos Pelletier

y Espinoza se pasean por Hamburgo contándose amores: “La conversación y el paseo sólo sirvió

para sumirlos aún más en ese estado melancólico, a tal grado

que al cabo de dos horas ambos sintieron que se estaban ahogando.”

contándose amores: “La conversación y el paseo sólo sirvió

para sumirlos aún más en ese estado melancólico, a tal grado

que al cabo de dos horas ambos sintieron que se estaban ahogando.”

Casi

todos los libros de B. son ferozmente melancólicos (ferocidad y melancolía,

a un tiempo). Tanto que bordean peligrosamente el sentimentalismo –todo lo bordea

peligrosamente B.– y luego entran de lleno en él. Y luego se “ahogan” en

esa melancolía y luego salen más bien fortalecidos, casi invulnerables.

¿Cómo diablos lo hacía B.?

Primera hipótesis:

esa aguda melancolía, que a primera vista parece romántica (en el

contemporáneo sentido de “sentimental”), adopta en B. una forma diferente,

mucho más antigua. Una forma que el romanticismo más bien enmascaró

y negó públicamente, haciéndolo sinónimo, como en

Werther, de languidez y apatía (un depresivo sin fases maníacas,

diríamos, en la jerga de estos días).

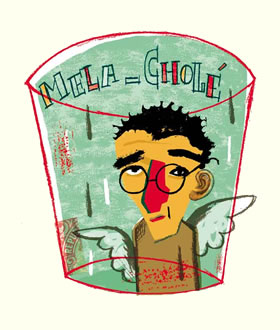

La melancolía

de B. no es de ese tipo. Sino que se acerca más a la etimología

griega de la palabra. Melancolía viene de “mela-cholé”: la bilis

negra. Uno de los cuatro humores de la medicina de Galeno e Hipócrates.

A saber: la sangre, la saliva (en la cual se comprenden las lágrimas),

la bilis blanca o pus (la de las heridas supurantes) y la bilis negra (la bilis

de las heridas interiores, dijéramos). La mela cholé.

Cuando

esa bilis negra, antiguamente llamada también “atrabilis”, se agolpa y

estalla, estamos en presencia de lo atrabiliario. Muchos personajes creados por

B., junto con querer llorar a gritos, sufren de esos ataques de ira –el estallido

de la atrabilis– que les hace desear, como dice alguien en Estrella distante,

“quemar el mundo”.

II.

La poesía como vida peligrosa

Hay otra manera de

la melancolía, en la obra de B., cuyo parentesco sería hipocresía

omitir. Es la estética fascista aludida de mil maneras en su obra, pero

sobre todo en ese contubernio, ese matrimonio del cielo y el infierno, que habría

dicho Blake, entre la belleza y la violencia. Un cierto dandismo cuya elegancia

favorita y radical es la muerte. Para el que quiera ver no debieran hacer falta

muchas pruebas.

Desde La literatura nazi en América las ficciones

de B. abundan en escritores a la vez vanguardistas y fascistas, abiertos o secretos,conscientes,

o crípticos que no lo saben. Escritores nazis de tan vanguardistas, de

tan dandis, justamente. Por cierto, hay muchos otros personajes, en esta obra

torrencial, que no lo son; y más naturalmente aún, porque B. era

un artista, los personajes afectados por esa estética fascista no son de

una pieza sino que conviven con su propia humanidad y su delicadeza; y a veces

hasta con lo que más desprecian: su normalidad burguesa.

Esa “ética

de la resistencia”, que a veces se atribuye a B., parece un nombre demasiado elíptico

y posmoderno para llamar a lo que es una vieja estética, en realidad. Esa

que querría convertir a la vida en obra de arte, en poesía, mediante

el dramático recurso del vivere pericolosamente.

Querer vivir

peligrosamente, y sólo poder imaginarlo.

Se diría que es un

pesimismo luciferino. Pero del Lucifer recién expulsado de la presencia

de Dios. Ferozmente triste, a la vez que ardiendo en deseos de actuar, de comunicar

su melancolía al mundo; y hacerlo matando o escribiendo, que en tantos

personajes de B. es lo mismo. Una belleza terrible.

La ética bestial

del fascismo y el esteticismo angelical de las vanguardias se tocan. Lo sabemos

demasiado y B. no lo ignoraba. Hay que recordar, en 2666, el placer sexual

de esos críticos que se sacuden de todo su pretencioso humanismo, pateando

hasta casi matarlo a un taxista paquistaní en Londres. Recordar el placer

furibundo de esos estetas, de esos dandis.

Querer vivir peligrosamente,

y sólo poder imaginarlo, o leerlo o escribirlo. Melancolía, mela-cholé,

bilis negra.

III.

La muerte de la melancolía.

La melancolía

personal de B. no importa nada. Lo que importa aquí es esta melancolía

como hipótesis de una estética nihilista: la literatura, al igual

que nosotros, al igual que el mundo, va derecho hacia ese matadero en el desierto

que es Santa Teresa.

¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Qué,

que no hubiera podido escribir un poeta barroco del memento mori? O más

atrás, hasta el origen. ¿Qué, que no hubiera escrito ya el

profeta Isaías, verdadero autor de la imagen “manriqueana” aquella que

hace menos a nuestras vidas que “verduras de las eras”? Nada nuevo.

Salvo

que entendamos, o sospechemos, que en las novelas de B. no sólo somos nosotros

como individuos, y la literatura y el arte, los que vamos al matadero. Sino que

es la misma melancolía la que está en extinción (una manifestación

más de la muerte de la tragedia; agonía lentísima que se

arrastra desde Sócrates, más o menos, si hemos de creer a Nietzsche).

Ahora

la melancolía ha dejado de ser poética y se ha vuelto prosaica,

pero en el sentido de Prozac, el antidepresivo. Vivimos en la era del Prozac.

A la melancolía ahora se le llama depresión, y se le trata masivamente.

Se le receta una píldora y entretenimientos, diversión, literatura.

Sí, literatura como distracción. Nada nuevo tampoco, salvo que hoy

es masivo. “Leed y os distraeréis”, le recomendaba el médico al

gran comediante Garrik para curarle su esplín romántico. “Tanto

he leído”, le contestaba el actor meneando la cabeza. Doscientos años

después Ophrah Winfrey nos recomienda lo mismo. Y casi podemos ver las

cenizas de B. encendiéndose de nuevo, ardiendo de rabia: ¡la lectura

como medicamento, adormidera, ansiolítico!

De ahí, sospechemos,

el cuidado amoroso con el que B. amamantaba su rabia (hartándola de ella

misma, de bilis negra, precisamente). Amamantaba su mela-cholé para que

esa energía furiosa, luciferina, no sucumbiera al hechizo de su gemelo

maldito: ese pesimismo esencial que a veces llamamos desidia (y que en tiempos

medievales se llamaba acedia: la enfermedad de los monjes que un día perdían

las ganas de vivir, la peor tentación de San Antonio). Esa desidia sospecha

secretamente que toda acción es inútil, ya que la literatura –y

con ella los escritores– está destinada solamente a los desiertos (que

es como decir a los osarios) de Sonora, es decir al matadero. Olvido, extinción,

desaparición en vida por la falta de lectores –como no sean los lectores

otros escritores (más sobre esto, luego).

Es la melancolía

de Amalfitano en Santa Teresa, o la de Duchamp, poniendo a colgar un libro de

geometría. La geometría, precisamente, que ha sido desde la antigüedad

una metáfora de la melancolía de la razón; o sea, de la inutilidad

del esfuerzo intelectual por medir el misterio del mundo.

Lo valiente en

la obra de B. tiene poco que ver con los desplantes de sus poetas malditos –que

adoran los bolañistas adolescentes– y mucho más con su coraje para

practicar una literatura que se atreve a esa melancolía radical, en la

era prozaica; la era ferozmente anti-melancólica y prosaica

del Prozac.

IV.

El resentimiento de Los Ángeles.

Mihály

Dés afirma que B. tenía a la literatura como única patria

y tema, ya que era un desterrado proveniente de un pueblo perdido en Chile al

que no lo ligaba nada. Creo que está en lo cierto, pero que se equivoca

en un detalle. Yo diría que algo ligaba a B. con su pueblo de origen. Ese

pueblo se llama Los Ángeles –no L.A., de California, sino Los Ángeles

de la frontera, en el sur lluvioso de Chile. Y acaso lo que ligaba a B. a esa

provincia perdida era el resentimiento. El resentimiento de Los Ángeles;

en todo su doble sentido.

El re-sentir, el sentir dos veces, el sentirse,

es algo muy chileno. Neruda decía que había que tener cuidado con

Chile porque era “el país de los sentidos”. Pero no se refería a

los cinco sentidos, sino a que en Chile la gente se enoja fácilmente, tiene

la piel delicada y la memoria larga, y queda resentida; en realidad, casi como

que gozáramos de resentirnos. Y parece que cuanto más al sur de

Chile se nace, mayor el resentimiento (que perdonen los sureños).

Naturalmente,

tanto resentimiento produce melancolía. Una melancolía frecuentemente

silenciosa o cuando mucho murmuradora, susurrante. El taimado, el amurrado, se

dice en Chile de aquel que se queda sin voz de pura rabia. También se lo

podría llamar “el melancólico”.

B. tuvo un modo genial de

eludir la melancolía silenciosa de los ángeles del resentimiento

chileno. La convirtió en estética. Podría discernirse una

estética específicamente chilena en la obra de B. Una estética

del sur de Chile; una estética “penquista”, para usar el gentilicio con

el que se designa a los habitantes de esa zona, en general. La investigación

de esa estética conduciría a explorar cómo B. pudo elevar

el chismorreo literario a la condición de épica, usando los recursos

que le proporcionaba el chilenísimo arte del “pelambre”, también

llamado con las voces mapuches “copucheo” o “cahuineo” (creo que pocos dialectos

latinoamericanos tienen más palabras para denominar al chismorreo, lo que

demuestra la matizada perfección que hemos alcanzado en ese campo del lenguaje).

“Nunca

salí del horroroso Chile”, escribió otro poeta chileno, Enrique

Lihn. En algún sentido, si no se podía hablar mal de México,

ni bien de Chile, con B. (conforme lo ha observado Juan Villoro), es porque algo

de él era muy chileno. Por muy expatriado que fuera, algo de B. nunca salió

de la ciudad de Los Ángeles (tan lejos de los otros de California), cerca

de la Araucanía de Chile. Nunca se libró de los horrorosos “ángeles”

del resentimiento chileno. Lo que hizo, en cambio, fue derrotar su silencio; darles

una voz que se oyera muy lejos. Una voz como un incendio en esos bosques, envuelta

en llamas.

V.

La cortesía de la desesperación

El gran

remedio de B. contra su propia mela-cholé, y la de sus obras y personajes,

es el humor.

Alguien le preguntaba a Henry de Montherlant (dandi, adorador

del coraje, suicida): ¿Cómo es posible que usted que es tan triste

pueda reírse y hacer reír tanto? Y él contestaba: “Ah, es

que mi humor es la cortesía de mi desesperación”.

VI.

La soledad del Quijote

Mihály Dés ha hecho

un paralelo arriesgado entre la obra de B. y el Quijote de Cervantes.

Bien

observado. ¿Pero dónde está Sancho en la obra de B.? Hay

en ella Quijotes literarios, muchos, enloquecidos por la lectura. Aunque más

por las lecturas sofisticadas que por las ingenuas; y aún más por

la escritura vanguardista que por la lectura inocente; y aún más:

enloquecidos por un ideal apocalíptico y milenarista de la literatura (no

por “desfacer” los entuertos de este mundo). Pero no existe en su obra el escéptico,

práctico y humanísimo Sancho que descree de esta cruzada ficticia

de los caballeros de las letras. No hay un Sancho que llame al orden al caballero

loco de poesía y le recuerde que los títeres del retablo de maese

Pedro son sólo eso, y que la gente también vive y hasta es feliz,

aunque ignore la existencia veraz y sagrada de la poesía (acaso sobre todo

si la ignora).

Carencia del contrapeso sanchopancista que contribuye a

la melancolía general en la obra de B. Sus Quijotes carecen de escuderos

que los calmen cuando les dan sus pataletas de furia o pena y empiezan a descabezar

muñecos o patear taxistas. Nadie que les ridiculice un poco su mela-cholé.

Es

como si esos escritores enloquecidos que pululan y ululan por sus libros hubieran

enloquecido no sólo de tanto leer, sino de soledad. La soledad del Quijote

abandonado por Sancho Panza. La soledad del escritor abandonado por su lector

común, el del sentido común. El de B. es un Quijote escritor que

sospecha que ya no quedan otros lectores más que los propios escritores.

No hay lectores corrientes, escuderos que nos aterricen con un buen refrán,

sino sólo Quijotes leyéndose a sí mismos.

¿Distopía?

No, si es que B. –el personaje, el alter ego, y acaso el autor también–

hubiera tenido razón: habría que ser un Quijote, hoy día,

para atreverse a leer un libro no por mera diversión, sino por la mera

belleza de su melancolía.

VII.

El bolañismo triste

La rabia triste, la mela-cholé

de B., siendo en general inofensiva para la vida real –como lo es la literatura–,

no es sin embargo inocua –para la vida literaria. Su rabia atrabiliaria favoreció

en algo un rasgo perverso de la vida literaria latinoamericana. En Santiago, como

en Lima o Montevideo, y también en Buenos Aires y México y Madrid

(menos, cuanto más grande es el ambiente), y sobre todo entre los practicantes

del bolañismo, claro, que hoy son legión, oímos que se cita

a B. –y en realidad se lo abusa– como un pretexto más para practicar nuestra

vieja y descorazonadora capacidad para el maniqueísmo, para el absolutismo

intelectual hispano. O dicho al revés: nuestra ancestral incapacidad para

el claroscuro, para la duda, para el matiz.

Aquella teoría y práctica

de la vida literaria, entendida por B. en su obra y en su existencia, como guerrilla

sin cuartel, atiza esa tendencia nuestra al maniqueísmo devorador –que

vuelve a la comunidad latinoamericana de los literatti una peligrosa tribu

caníbal. En seminarios, lanzamientos y “vinos de honor”, todos los días

y a todas horas, en la bárbara literatura hispanoamericana, no hay escritor

que no monde sus dientes con un huesito afilado, un astrágalo, acaso, que

es todo lo que quedó después de que se comió crudo a algún

colega.

Sería obtuso tomar demasiado en serio aquella contribución

de B. al canibalismo literario hispanoamericano. Se trata más bien de una

manifestación de humor que le sobrevive, una broma práctica a costa

de nuestro penosísimo gremio.

Hay otro aspecto del culto de B. que

puede ser más serio. Es el bolañismo triste. O sea, aquel que da

un poco de pena y rabia –o sea, ese que nos produce una legítima y bolañísima

mela-cholé. Sus epígonos repercuten hoy la tonada de su maestro

con devoción y hasta genuflexión. El asunto es un poco triste porque

no es la primera vez que una gran influencia literaria aplasta, agosta, frustra

a una generación de admiradores incautos. Y el estilo de B., peculiarmente

rítmico, pegajoso, hipnótico, parece especialmente diseñado

para ser imitado sin que el copión lo note. Y no digamos nada de sus temas,

de su manera de presentar a jóvenes escritores como héroes, últimos

caballeros cruzados en pos de un ideal poético perdido. Es comprensible

el atractivo que esta supuesta soledad apocalíptica puede ejercer, sobre

todo entre plumíferos nuevos, ya que tiene –como dijera Borges de una moda

anterior– el “encanto de lo patético”.

Se ve esta escena en la película

Patton. El general Patton (George C. Scott) está en lo alto de una

colina, en el desierto de Libia, dirigiendo una batalla entre sus tanques y los

de Rommel. Cuando Patton ve que sus Sherman derrotan por primera vez a los Panzer

de Rommel (y aquí B. es Rommel, el zorro del desierto de Sonora), entonces

el general yanqui, sin despegarse de sus binoculares, lanza o más bien

muerde, este grito de triunfo: “¡Leí tu libro, hijo de puta, leí

tu libro!”.

¿Quién les dirá a los bolañitos

que, en vez de venerar el libro de B., hay que estudiarlo, deshojarlo, desmenuzarlo,

abusarlo y hasta torturarlo, hasta que cante, hasta que suelte –o no– el secreto

de cómo lo hacía ese gran “hijo de puta” para escribir tan bien?

VIII. El Otoño

de Arcimboldo

Hay una prodigiosa clave escondida en ese

bello ángel y bestia que es su personaje final, su Benno von Arcimboldi,

de 2666. Está el nombre de Benno –“Benito, como Mussolini, no te

das cuenta”, le advierte su editor. Y está el apellido tomado del pintor

milanés del siglo xvi cuyas obras, esos retratos alegóricos compuestos

por frutos y cosas que en sí son otras cosas pero que, observadas con cierta

distancia y acostumbrado el ojo, dejan aparecer una figura de conjunto. Como las

digresiones y las historias intercaladas en los libros mayores de B. sugieren,

observadas con cierta distancia (una distancia que a veces parece estratosférica

o lunar) un diseño de conjunto.

Semejantes a las pinturas de Arcimboldo

(diseñador de vitrales, ilusionista, manierista, es decir, dandi), las

novelas de B., compuestas de parcialidades y digresiones, de silencios e infinitos,

sugieren también una morbidez del vacío. Una melancolía,

de nuevo, en fin. Pero ésta es una melancolía final: no hay un sentido,

no hay una suma, sólo hay una agregación de partes, que se montan

sin jamás fundirse del todo. Para que no se olvide que si se desmontan

no queda nada. El arte es un juego de ilusiones, al fin. Como dice B. que dice

Benno: “estaban sus propios libros y sus proyectos de libros futuros, que veía

como un juego…”

En el cuadro de Arcimboldo donde éste retrata al

Otoño –mostrado hace poco en Berlín, en una exposición precisamente

acerca de la melancolía– vemos el busto de un hombre hecho sólo

de frutos maduros. La parte superior del cráneo, si no recuerdo mal, está

formada por un apetitoso racimo de uvas pintonas. La nariz es un pepino dulce.

En fin, es una naturaleza muerta, pero viva, montada con las cosechas de lo que

maduró en el verano. Hay flores también pero ya pálidas.

Porque, claro, se aproxima el invierno. Y en efecto, los ojos, que fueron pintados

como unas castañas, miran tristes hacia la derecha divisando los fríos

que se aproximan. (¿Que cómo es la mirada de unas castañas

tristes? Nos haría falta B. para describirlo.) El caso es que ese hombre

hecho de fragmentos ha cosechado todo, cuando ya es demasiado tarde y el invierno

se aproxima. Siempre se cosecha cuando es demasiado tarde, parece decirnos.

En

una de las tres ocasiones en que nos vimos le pregunté a Bolaño

–no a B., porque esto sí va con el hombre y no con el personaje– cómo

se sentía con el éxito y el triunfo que le estaban llegando. Levantó

la cabeza de la sopa que cuchareaba en el restaurante Venecia de Santiago (pero

por su gesto de amargura tanto podría haber estado en la crujía

comedor de un presidio en Los Ángeles de la frontera) y me espetó:

“Me llegó demasiado tarde”.

Ay, de la melancolía del Otoño.

Ay, de la melancolía que se esconde tras los juegos de manos y las ilusiones

de Arcimboldo: todo está maduro, por fin, cuando ya no queda tiempo para

nada.

Los libros que lo imitarán, las tesis que se cernirán

sobre su obra, las cátedras que lo “deconstruirán”, y hasta –pobre

de B.– los dibujitos expoliados del fondo de los discos duros más duros

y el triste bolañismo epigonal, serán –ya son– esos frutos tardíos

que no recogerá. Las uvas y el pepino dulce y las castañas tristes

que, cuando los desmontamos y separamos, dejan de ser un retrato vivo, lleno de

tristeza y rabia y deseo, como es la vida, y vuelven a ser una naturaleza muerta.

Si nos acercamos demasiado al cuadro o al libro, la imagen se desvanece, las letras

se borronean.

Donde hubo un rostro queda solamente la monstruosa mela-cholé

del vacío.