Raúl Zurita en Poetry International 2004

"Deberíamos estar llorando"

Por

Manuel Toledo

BBC Mundo

Poetry International, uno de los principales festivales de poesía

del mundo, dedicó este año un espacio a dos poetas de Chile,

Pablo

Neruda y Raúl Zurita.

Neruda, cuyo centenario se sigue celebrando,

participó en la primera edición del festival londinense, en 1967.

Esta vez sus textos fueron leídos por la poeta británica Ruth Patel e

interpretados musicalmente por el chileno Ángel Parra y su grupo.

Raúl Zurita, quien nació en Santiago en 1950, es autor de obras

como  Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982), Canto a su

amor desaparecido (1985), El amor de Chile (1987) y

La vida nueva (1994). En el año 2000, Zurita recibió el Premio

Nacional de Literatura de Chile.

Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982), Canto a su

amor desaparecido (1985), El amor de Chile (1987) y

La vida nueva (1994). En el año 2000, Zurita recibió el Premio

Nacional de Literatura de Chile.

En Londres leyó fragmentos de su último poemario, INRI, dedicado a

los desaparecidos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet.

Sobre éste y otros temas, el poeta conversó con BBC Mundo.

- ¿Cómo comenzaste a escribir poesía?

Primero, creo que fue una vocación y después fue por desesperación.

En realidad, yo estudié ingeniería, nada que tuviera que ver con letras.

Mientras estudiaba, me di cuenta de que la poesía me importaba mucho.

Después vino el golpe de Estado en Chile, yo estuve preso. Ya había

terminado los estudios. Cuando salí, mi mundo estaba absolutamente roto

y lo único que quería era conseguir un lugar estable, algo donde pudiera

estar mínimamente tranquilo. Mientras menos lo conseguía, más escribía.

Fue algo más bien producto de la desesperación, casi para no morirse.

- ¿Escribías solamente poesía o tratabas de escribir otros tipos

de textos?

Yo escribía sólo poesía, pero también en esa época -una época

extremadamente difícil- formamos un colectivo que se llamó Colectivo de

Acciones de Arte y, contra todo, hicimos un arte público de resistencia.

Fueron años llenos de miedo y, por otro lado, de hacer un arte, una

poesía, más bastos que el dolor que se nos estaba causando.

- ¿En ese momento tu poesía se llegó a publicar?

Se publicó curiosamente en el año 79 porque tuvo el apoyo paradojal de un

crítico literario muy de derecha. A veces estas personas trascienden eso.

Él fue fundamental en que me publicaran.

- ¿Tuvo eso algún efecto sobre tus compañeros  de izquierda, tus

amigos?

de izquierda, tus

amigos?

No. Tuvo más bien un efecto adverso entre los que

escribían. Pero nunca fue una situación absoluta. A este crítico,

Ignacio Valente, yo le guardo una gratitud independiente de todo -por

supuesto, no fue un asesino, no fue un torturador- porque en ese momento

sentí que alguien oía al otro lado. Yo estaba tan absolutamente

desesperado, era todo tan absolutamente difícil y siguió siéndolo,

que nunca voy a desconocer eso.

- De esa época, ¿qué poemas consideras los más significativos?

Hay dos libros, Purgatorio y Anteparaíso, que fueron publicados en esos

años, donde creo que se recoge el sentimiento que estaba allí. Hay un

poema de Anteparaíso que para mí es como la síntesis. Se llama

"Pastoral":

Chile entero es un desierto

Sus llanuras se han mudado y sus ríos

están más secos que las piedras

No hay un alma que camine por sus calles

y sólo los malos

parecieran estar en todas partes

¡Ah si tan sólo tú me tendieras tus brazos

las rocas se derretirían al verte!

Siento que es un poema, en este libro, que recoge, por así decirlo,

el clima físico, social, el estado de alma.

- ¿Y el título de ese libro...?

Es parte de una trilogía, Purgatorio, Anteparaíso y otro que se llama

La vida nueva, que tiene algo que ver con Dante. Pero el Infierno no era

escribible porque el infierno era lo que estábamos viendo. Y el anteparaíso

es algo donde, a pesar de todo, está el vislumbre de una posible e

hipotética libertad, de una posible e hipotética felicidad.

- ¿Los lectores en Chile, tal vez los críticos, lo vieron con ese

optimismo?

Esos libros causaron en ese momento un gran impacto

porque, en realidad, se había producido un tremendo vacío. La gran

mayoría de los intelectuales chilenos se habían visto obligados al

exilio. Yo me quedé. Entonces, estas obras, con las de otros amigos,

contribuyeron a mantener la continuidad de lo que había sido lo que

podemos llamar la gran poesía chilena, Neruda, Gabriela Mistral...

Entonces, en ese desierto, en ese páramo, en ese universo terrible,

continuamos escribiendo poesía.

- Mencionaste a Dante.

Supongo que, como estos libros muestran, debe haber sido influyente en

tu obra o tal vez en tu comprensión de la poesía. ¿Qué otros autores crees

que significaron algo importante para ti?

El Dante, pero sobre todo por una razón: mi abuela y mi madre son

italianas. Mi madre quedó viuda cuando mi papá tenía 31 años y yo viví

solamente con estas dos mujeres.

Mi abuela no volvió nunca a Italia y sentía una nostalgia infinita.

Entonces siempre nos hablaba, a mí y a mi hermana menor, de Italia,

del mar de Italia, y nos contaba cosas de Dante. Nosotros no entendíamos,

pero ésa fue la influencia fundamental. No por algo intelectual,

sino porque cada vez que escribo es como si, en alguna parte, estuviera

escuchando nuevamente la voz de mi abuela, hablándome de esos

pedazos. Fuera de eso, es todo, todo lo que he leído. Sonaría

grandilocuente: Homero, Virgilio, Lucrecio, Rimbaud, Whitman, y la

admiración por Neruda, pero una admiración de la que me tratado de

mantener al margen.

- ¿Además de Neruda, qué otros poetas

chilenos lees?

A Nicanor Parra, a Vicente Huidobro, a Pablo

de Rokha, fundamentalmente a ellos. Y algunos amigos, compañeros míos:

Diego Maquieira, José Ángel Cuevas.

¿De los poetas más jóvenes qué me puedes decir?

Son impresionantes, son extraordinarios, son absolutamente

alucinantes.

Lo que sucede es que el Chile que emergió después

de la dictadura no tiene nada que ver con lo que yo alguna vez soñé, ni

con lo que alguna vez quise. Siempre pensamos en una sociedad

igualitaria, solidaria, y surgió exactamente lo contrario. Entonces, estos

jóvenes de 20 a 30 años están emergiendo con una poesía que es una

crítica feroz al neoliberalismo, a la absoluta adscripción a las políticas

norteamericanas. Y no es una poesía política en el sentido tradicional

del término, sino que frente a esta especie de mundo en que se nos quiere

decir que somos felices, muestran el infierno de la infelicidad y el

desamparo a que esta sociedad chilena y este país están condenando a

tantos.

- Me parece que eso tal vez también se puede ver en

otros poetas jóvenes, por ejemplo algunos de los que están escribiendo

en mapudungun.

Exactamente. Por supuesto, Lionel Lienlaf, Elicura

Chihuailaf, Jaime Luís Huenún...constituyen un movimiento enorme,

desde la poesía de resistencia.

- ¿Qué significó para ti

recibir el Premio Nacional de Literatura?

Fue un pandemonio, fue una polémica feroz, a la que ya estoy más o

menos acostumbrado. Parece que, después de Neruda, fui el tipo más

joven a quien se lo daban. Yo tenía 50 años, pero entre los tantos

ataques, decían que era muy joven. Fue muy agradable sentir, a

la venerable edad de 50 años, que me volvían a llamar joven.

- Este año, el 2004, ha sido importante para la redifusión de la poesía

chilena: el centenario de Neruda, los 90 de Nicanor Parra, Gonzalo Rojas

recibió el Cervantes.

Otro gran poeta chileno, por supuesto...

- El mismo hecho de

que tú seas el único poeta hispanoamericano invitado al Poetry Festival.

Me alegró mucho estar. Fue un acto realmente maravilloso. Pero siento,

muy profundamente, que todo poeta latinoamericano es todos los poetas

latinoamericanos. Puedo ser yo, puede ser Antonio Cisneros del Perú,

puede ser Rafael Hernández de México. Cuando alguien habla, yo me siento

parte de aquel que está hablando.

¿Crees que existe un diálogo en la poesía latinoamericana contemporánea,

entre los poetas de diferentes países?

Existe un diálogo mucho más profundo y mucho más de fondo que incluso

la voluntad de mantenerlo. Sí. Somos.

- Has venido a Londres

a presentar un nuevo libro, INRI. ¿Cuándo se publicó?

En 2003 en Chile y México y ahora se publica en España, en Visor.

Es un libro que recoge algo que todos sabíamos. Pero de pronto un

presidente se para frente a una pantalla y dice que es cierto: cientos

y cientos y cientos de cuerpos jamás serán encontrados porque fueron

arrojados al mar, ríos y cordilleras de Chile, desde aviones. Eso fue tan

impresionante que INRI surgió exactamente de ahí. No porque no lo

supiéramos, sino por ver que alguien finalmente reconociera algo que se

sabía desde siempre.

- Después de tu presentación aquí en

Londres, una mujer que supongo que era chilena te dijo que había llorado

mientras leías. ¿Consideras que este libro y otras cosas que se están

haciendo en Chile y Argentina están sanando una herida que nunca se

había curado?

Creo que están cumpliendo, al menos simbólicamente,

con el duelo que nunca se ha realizado. Pero no remplazan el duelo social

que realmente falta. En nuestros países -Argentina, Chile, Uruguay-

deberíamos estar llorando, llorando, no creyendo que somos libres,

que todo es estupendo, que el mercado... deberíamos estar llorando.

- ¿Quisieras leernos algunos fragmentos de

este libro?

Claro. Éste es un libro que relata como una caída y al final hay

casi un atisbo de resurrección. El final es éste:

El INRI de los paisajes.

Epílogo.

Cientos de cuerpos fueron arrojados sobre las montañas,

lagos y mar de Chile. Un sueño quizás

soñó que habían unas flores, que habían unas rompientes,

un océano subiéndolos salvos

desde sus tumbas en los paisajes. No.

Están muertos. Fueron ya dichas las inexistentes flores.

Fue ya dicha la inexistente mañana.

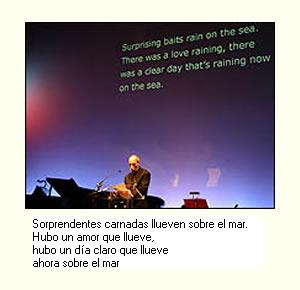

- De lo que leíste en el festival,

algo que me impresionó mucho fue la parte del desierto.

Abajo las infinitas piedras del desierto, montañas de piedras,

laderas, infinitas piedras sobre el desierto

como un mar. Arriba el cielo, el cielo azul que cae.

Las piedras gritan al estrellarse con el aire,

con el cielo que cae.

El desierto grita. Hay un muro de cal con nombres.

Hay un muro blanco y pequeñas botellas

con flores de plástico

que gritan al doblarse bajo el viento.

Un poco más lejos hay un barco. Nadie diría que puede

haber un barco en el medio del desierto. Es un barco

grande, herrumbroso, recostado encima de las piedras.

Nadie lo diría, pero está allí. El mismo cielo que cae

sobre las piedras cae sobre él.

Todas las piedras gritan.

Gritan, el desierto de Chile grita. Nadie diría

que esto puede ser, pero gritan.

- Este barco me recordó,

en Cien años de soledad, un galeón que hay perdido en medio de un campo

de amapolas. Es una imagen tan fuerte que parece real.

Parece real, sí. Por eso, se dice siempre: "Nadie diría que puede ser,

pero está". Aunque no lo crea, hay está. En realidad, una vez en Chile

vi un barco, donde se había retirado la marea, que llevaba como 50 años

en medio de un pedregal impresionante.

- Este libro tiene muchas imágenes que tienen que ver con el dolor,

también hay imágenes del paisaje chileno. Hay un verso que habla de que

el Pacífico está cubierto como de flores...

Sí. Lo que sucede es que es una especie de ascenso, como la Pasión, pero

a través de los paisajes. De pronto, todos estos paisajes se hunden y

vuelven a emerger. Todo el relato es casi como la Resurrección. Entonces

Chile se cubre entero de flores, el Pacífico son flores, la cordillera

son flores. Empieza algo, como si fuera inminente que van a reaparecer

todos. Incluso termina con una cosa casi de júbilo. Pero al final se dice

que no, que eso no es real, que eso es sólo un sueño.

-

En tu poesía la naturaleza chilena siempre tiene un papel importante.

Recuerdo algunos poemas anteriores tuyos sobre los ríos...

Sí, creo que es por esto. No porque los encuentre tan bellos o no.

No es una admiración, a pesar de que creo que Chile tiene una naturaleza

impresionante, una geografía impresionante. Es más bien porque en esa

época del golpe y bajo la dictadura de Pinochet, sentí que los paisajes

eran una especie de reserva, algo que estaba allí desde siempre y que

seguiría estando. Entonces me daban como una medida de una solidez,

de algo anterior que nos decía que íbamos a sobrevivir a todo esto

también.

En INRI también hablas mucho de la parte sensorial

y hay algunas páginas que están escritas en braille.

Lo que pasa es que hubo una confesión de uno de los generales que

participaron en todas estas masacres, quien dijo que, antes de matarlos,

les sacaban los ojos con cuchillos corvos. Eso me pareció tan increíble,

tan demencial, que en este libro nunca se pronuncia la palabra

"ver". Siempre se dice "oír", "oí tal cosa", "oí un desierto",

"oí los chillidos", "oí los gritos". Solamente al final aparece la

palabra "ver". Hay unos escritos en braille porque yo sentía que tenía

que representar esa ceguera absoluta, donde solamente las cosas se oyen,

pero no se pueden ver.

- Cuentan que en algún momento de

tu vida, durante la época de que estás hablando, tú estuviste

voluntariamente a punto de llegar a esa ceguera.

Sí. Afortunadamente no resultó. Era una cosa muy demencial. Después

entendí que -incluso hubo un ensayo sobre eso, de una crítica

norteamericana- uno nunca sabe por qué hace las cosas. A lo mejor lo

haces porque no puedes más, estás volviéndote loco. Y fue muy demencial:

me arrojé, efectivamente, amoníaco puro a los ojos. Creo que era para

unir la herida con un cuerpo herido, el cuerpo total de Chile.

Era

casi como fusionarse con eso. En ese mundo donde estaba desapareciendo

gente, sentía la necesidad física de unirme a esa tierra, de unirme a

donde estaban esos cuerpos, de herirme tal como estaba herido todo su

territorio.

- Una última pregunta, ¿crees que la poesía

sirve para exorcizar el dolor o la locura?

No para erradicarlos, desgraciadamente. Pero siempre su papel ha

sido mostrar, hasta el fondo, los abismos de crueldad y de locura y,

al mismo tiempo, la infinita iluminación que arrasa la vida de los

seres humanos. Casi siempre son las dos cosas al mismo tiempo. En el

mismo momento que se están quemando a 1.500 tipos en una hoguera,

en otra parte estaba Giotto pintando unos cuadros de una dulzura

infinita. Entonces, la demencia es que le toque finalmente al poeta,

en un mundo de víctimas y victimarios, ser siempre la primera

víctima, pero ser siempre también el primero que, no obstante todo,

se levanta para decir que vendrán nuevos días.