Proyecto

Patrimonio - 2006 | index | Raúl

Zurita | Sergio Ojeda | Octavio Gallardo | Autores |

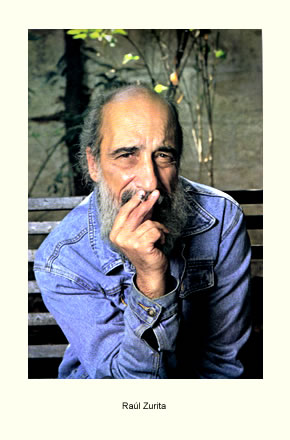

ZURITA

CONTRA EL CIELO ESTRELLADO DE LA

POESIA CHILENA

(Entrevista

publicada en el Periódico Literario Carajo, Número 8,

septiembre

de 2006)

Por

Sergio Ojeda - Octavio Gallardo

Luego de la batahola

que provocó la publicación de su último libro, Zurita recibió

los disparos que acostumbra: flechas que no apuntan en exclusiva a su obra, sino

también a sus acciones culturales y políticas, porque surgen fundamentalmente

de la crítica cultural o la farándula literaria, pero sea o no maní

para el público que goza o fundamentos para crear una ética del

poeta o el escritor, Raúl Zurita se queda en el reverso, como si quisiera

hacer precisamente lo contrario. Solo y errante insiste en rayar los paisajes,

trata con la política y apoya indiscriminadamente las voluntades jóvenes

de la poesía. Y más aun, insiste - el majadero - y publica un libro

"que pretende sólo el escándalo para volver a las tablas"

o "quiere copiar los libros vociferantes y panfletarios de los grandes, como

Nixonicidio de Neruda" y más, hay más desde donde se aúnan

los que disparan. Sin embargo, y sea cual sea la misión profunda que Zurita

le haya otorgado a esa exploración que llamó "Los

países muertos", lo cierto es que sacude su propia

trayectoria literaria e incluso  intenta

deshacerse de esa "fórmula estética" que lo caracteriza;

quiere decir que está vivito y coleando, pese al rumor que lo da por enfermo

y desahuciado. Zurita no quiere morir, o más bien, muere en la suya, porque

su obra lo sustenta y un "Nacional" lo corona, aun en medio del bullicio

que provoca. Por eso, quizás, aprovecha el vuelo y las emprende contra

el mundo, en todas las tribunas, incluso en show de T.V. que recibe con manos

abiertas al nuevo anti sistema. Lo mismo en esta entrevista; hace gala del arrebato

que lo mueve y enjuicia a nuestros clásicos, el rebaño de las intocables

vacas sagradas de que él mismo forma parte según algunos y muchos.

¿Qué dijeron Teillier, Rojas, Lihn, Uribe? ¡Nada, sólo

emociones privadas! Todo a propósito de describir su impronta poética

desde el colectivo, los demás no registran el quiebre, dice, son autistas.

Lo demás es nombrar lo innombrable, intentar decir el dolor o el amor sin

poder decirlo, nunca, como un niño que intenta alcanzar con brincos diminutos,

al sol y las estrellas.

intenta

deshacerse de esa "fórmula estética" que lo caracteriza;

quiere decir que está vivito y coleando, pese al rumor que lo da por enfermo

y desahuciado. Zurita no quiere morir, o más bien, muere en la suya, porque

su obra lo sustenta y un "Nacional" lo corona, aun en medio del bullicio

que provoca. Por eso, quizás, aprovecha el vuelo y las emprende contra

el mundo, en todas las tribunas, incluso en show de T.V. que recibe con manos

abiertas al nuevo anti sistema. Lo mismo en esta entrevista; hace gala del arrebato

que lo mueve y enjuicia a nuestros clásicos, el rebaño de las intocables

vacas sagradas de que él mismo forma parte según algunos y muchos.

¿Qué dijeron Teillier, Rojas, Lihn, Uribe? ¡Nada, sólo

emociones privadas! Todo a propósito de describir su impronta poética

desde el colectivo, los demás no registran el quiebre, dice, son autistas.

Lo demás es nombrar lo innombrable, intentar decir el dolor o el amor sin

poder decirlo, nunca, como un niño que intenta alcanzar con brincos diminutos,

al sol y las estrellas.

-¿Podrías

decir que en Purgatorio buscabas nombrar lo innombrable?

-Creo

que toda poesía es un intento fallido por nombrar lo innombrable. Es como

una guagua cuando nace: si no chilla se muere, el chillido es su decisión

de participar del lenguaje, por lo tanto de participar del mundo. Mi chillido

fue Purgatorio, eso fue quemarme la cara.

-¿Eso

quiere decir que la palabra puede dar cuenta de la realidad?

-Pienso

que cualquier persona que haya tenido una experiencia radical de dolor o sufrimiento,

sabe que hay algunas cosas que jamás van a acceder a las palabras. El que

sufre está expulsado del mundo, el tema es que cuando puedes decir: sufro,

en ese momento empiezas a incorporarte al mundo. Pero la palabra dolor no alcanza

a llegar ni siquiera al umbral de la palabra dolor.

-¿Y

cómo podríamos nombrar el dolor?

-Eso es el infierno

de toda literatura, de toda poesía, ese dolor que ni siquiera alcanza a

nombrarse como dolor.

-Entonces, ¿qué

es la poesía?

-No lo sé, pero la poesía tiene

que ver más con el ahogo de lo que no se alcanza a decir que con lo que

se dice, como esa experiencia radical de amor en que tú te quedas abrazado,

pegado, fundido con el otro y esto excede a todo, incluso a lo sexual pero que

no se puede expresar con palabras. Hablamos porque estamos separados. El lenguaje

es lo que cubre la separación de los seres humanos. Entonces la poesía

es el intento más vasto, y tal vez, más desesperado por decir con

palabras de este mundo cosas que ya están fuera de las palabras. Esa experiencia

extrema del dolor o esa experiencia casi absoluta del amor, eso no le pertenece

al lenguaje, está fuera del lenguaje.

-¿Y

qué pasa con el poeta?

-El poeta está en una lucha

casi física contra el muro del silencio. El poeta está luchando

por arrebatarle todavía una palabra a la pared del silencio, esa lucha

es un intento desesperado por decir con palabras, lo que ya no está en

las palabras.

-¿Tú escribes por aquello

que te duele?

-No sé, puede ser por alegría, por dolor

o por nada. Además en poesía, no tengo certeza del por qué

se escribe, por qué de pronto alguien se pone a hablar en un lenguaje que

no es el habitual. Que no es el que se usa cuando uno toma la micro o el metro.

Los griegos tenían la respuesta de las musas, eso ahora nos da un poco

de risa, sin embargo es una respuesta que no ha sido superada todavía.

Yo cada vez descreo más de la idea de autor. Creo que cada vez nos vamos

pareciendo más a Homero, que es una palabra o una idea, como Neruda, como

Parra. Todos los autores debieran pagarle derecho de autor al "mar del habla",

porque en ese mar surge algo, que es Platón, a veces es Joyce o Shakespeare,

pero que en realidad son pequeñas fulguraciones del mar general. A mí

me gustó mucho la traducción de Parra del Rey Lear, donde

no figura el nombre de Shakespeare, porque precisamente cuestiona la idea de la

propiedad de algo.

-Entonces, ¿qué

diferencia a un poeta de otro?

-Voy a dar un ejemplo, hay tipos

de saxos distintos, cuando se soplan no hay dos sonidos iguales, porque el aire

al pasar por un saxo, pasa por diversas rugosidades que no tiene el otro. Eso

es lo que hace la diferencia entre una poesía y otra, pasa por un cuerpo,

pasa por vísceras distintas, por la experiencia, por los músculos,

por las narices, por la boca de uno y no de otro, es probable que ese soplo sea

el mismo, pero no lo sé.

-¿Hay un

misterio en ese soplo?

-Yo no sé. Sé que los poemas

están y tan absolutamente conmovedores. Es como si asistieras a algo que

está a punto de suceder, pero que no sucede. Está a punto de decirse

algo, pero que al final no se dice, pero está a punto aquello no dicho,

aquello que no alcanzan los sonidos. La emoción poética sucede porque

la palabra dolor no alcanza a la palabra dolor, el amor no cabe en la palabra

amor. En el fondo la pregunta es el por qué de esta experiencia.

-¿Hay

esperanza en la poesía de Raúl Zurita?

-Creo que sentimientos

medianos producen una felicidad mediana. Pero si tú estás acorazado

frente al dolor, también estarás acorazado frente a la felicidad.

Entonces entiendo a la poesía como ese límite absoluto, que plantea

la felicidad, su radicalidad, pero esa felicidad tendrá la misma medida

del dolor que eres capaz de asumir.

-En ese sentido,

tu poesía toma mucho de lo religioso, la aspiración a la felicidad,

al paraíso…

-Eso sería muy parecido a un poema, pero

es mucho más allá, está esa frase: "Padre, Padre, por

qué me has abandonado". Esa frase es tan impresionante, tan tremenda,

porque absolutamente todos los seres humanos, desde el primer tipo que se separó

del suelo hasta el que contemple el último atardecer; todos alguna vez

en su vida dicen eso, se sienten absolutamente expulsados de la tierra y abandonados

por todo. No hay ningún ser humano que no pase por eso. La diferencia,

entonces, entre la poesía y la religión es que para la religión

es el hijo de Dios el que viene a decir esas palabras, para la poesía Dios

nace de esas palabras. Si llegara a existir otro mundo, lo que no creo, pero si

llegara a existir, ahí estarían grabadas esas palabras, porque esos

poemas, esas frases, estaban esperando que viniera alguien y las dijera.

-En

poesía se habla de una poesía personal y una colectiva, de un yo

a un todos ¿qué hay de cierto en eso?

-En general

no me gusta esa división. Soy bastante refractario a la poesía del

yo, a esa especie de monólogo del tipo que se solaza en su angustia personal,

en su soledad, en su felicidad, en su esperanza o en su desencanto privado. Siempre

me ha llamado la atención que si uno toma la poesía de autores,

algunos bastante prestigiosos, como Enrique Lihn, Jorge Teillier o Armando Uribe

y llegara un marciano y preguntara si pasó algo en Chile y leyera solamente

la poesía que escribieron, la respuesta sería que en Chile no pasó

nunca nada, nada de nada; y no estoy hablando de literatura de denuncia sino de

algo muchísimo más fuerte. Si uno lee a Teillier desde el primer

poema al último en Chile jamás pasó nada, absolutamente nada,

si lees a Lihn, aunque leas Paseo Ahumada que es un libro totalmente plano,

en Chile no pasó nada. Es una poesía privatizada muy poco interesante,

sin ferocidad, sin vuelo, y con Gonzalo Rojas pasa exactamente lo mismo, aunque

tenga un poema a Miguel Enríquez. No registran el quiebre, son poetas ensimismados,

autistas.

-¿Quién estaría

más cercano a ese registro?

-Parra, él registra el

cambio permanentemente, José Ángel Cuevas es poderosísimo

por eso y en Maquieira está el registro de la violencia y, cómo

no, en Gonzalo Millán, en La ciudad. En ellos se registra lo que

pasó, insisto, no es la denuncia, es el trauma, es la constatación

del quiebre. Si viene ese marciano y los lee ve que aquí sucedió

algo y algo tan fuerte que cambió drásticamente la vida. Por supuesto

que creo en la experiencia individual, pero no en el ensimismamiento, no en el

yo.

-Pero en definitiva, ¿eres un poeta

religioso o político?

-Eso no me lo planteo, y precisamente

si algo uno tiene que aprender leyendo el Antiguo Testamento o a Homero, a quienes

vuelvo permanentemente, es que existe una dimensión colectiva en el dolor.

En Homero la primera palabra en La Iliada es cólera (Cólera

canta oh diosa, del Pelida Aquiles…), ese es el primer poema de lo que llama Occidente,

y cuando uno lee y ve esa palabra cólera y percibe que nunca se ha salido

de ahí. Es más, creo que cuando uno escribe se suspende la vida,

pero curiosamente también se suspende la muerte. En el mismo instante en

que tú estás escribiendo es el mismo instante en que está

escribiendo Homero, Shakespeare, Isaías o Neruda. La poesía no existe

sino es poesía contemporánea. Por eso no importa eso de que si es

religioso o si es político, porque creo que todos escriben en el mismo

instante, eso es lo que otros llaman las influencias. En definitiva todos son

destellos de este mar u océano general del habla.

-¿Eso

es lo que permite que la experiencia, por ejemplo, de los familiares de los desaparecidos

en Chile, sea tu experiencia personal del dolor, también?

-Creo

que cuando se dice: "Nunca más", lo que en realidad se está

diciendo es lo irreversible de lo sucedido. Algo que no tiene compensación,

algo que le pertenece por siempre a la esfera de lo humano. Entonces el "Nunca

más" es asumir que eso que sucedió no tiene ninguna, pero ninguna

solución. Ese dolor ya fue hecho, tú cuando matas a alguien ya no

puedes volver al segundo antes de hacerlo, ya lo hiciste. Siento, por tanto, que

hay una política de la amnesia, pero que va más allá de las

voluntades individuales. Existen ritos reparadores, se escriben libros como INRI,

actos que pretenden simbolizar el luto o el duelo, la mayor derrota de un libro

como INRI o Canto a su amor desaparecido, es que fueron escritos,

porque el gran poema sería que nunca hubieran sucedido las cosas que sucedieron

y por lo tanto esos libros jamás se hubieran escrito. Por eso siento que

la poesía es lo menos dulce que hay, es lo menos consolador que existe.

-¿Y

cuál sería la finalidad de la poesía?

-La finalidad

de la poesía sería el "Nunca Más", pero si hubiera

un "Nunca Más" sería tan alucinante, pero también

significaría nunca más poemas, nunca más paliativos a nuestra

infelicidad real, el fin de toda poesía o de todo poema es que algún

día no exista ningún poema, porque eso significaría que la

vida misma es un poema, la desnudez absoluta.

-¿Y

qué viene ahora en tu obra?

-Estoy en un paso de La Vida

Nueva a un asunto quizás más desolado. Un proyecto que se llama

Zurita. Tu vida rompiéndose, que también es una remirada

de La Vida Nueva, porque algo pasó, y decir un nombre es siempre

nombrar una vida que irremediablemente se va rompiendo. Tu vida, la que se quema,

la vida es el soporte. No es el papel, es tu vida, los poemas no son sino la traducción

de eso, porque tu vida está llena de cosas indecibles.

ESCRITOS

EN LOS ACANTILADOS

FRENTE AL MAR

El

último Proyecto

VERÁS UN MAR

DE PIEDRAS

VERÁS MARGARITAS EN EL MAR

VERÁS UN DIOS DE HAMBRE

VERÁS

EL HAMBRE

VERÁS FIGURAS COMO FLORES

VERÁS UN DESIERTO

VERÁS

EL MAR EN EL DESIERTO

VERÁS TU ODIO

VERÁS UN PAÍS DE

SED

VERÁS ACANTILADOS DE AGUA

VERÁS NOMBRES EN FUGA

VERÁS

LA SED

VERÁS AMORES EN FUGA

VERÁS EL POCO AMOR

VERÁS

FLORES COMO PIEDRAS

VERÁS SUS OJOS EN FUGA

VERÁS CUMBRES

VERÁS

MARGARITAS EN LAS CUMBRES

VERÁS UN DÍA BLANCO

VERÁS

QUE SE VA

VERÁS NO VER

Y LLORARÁS