Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Raúl

Zurita | Autores |

Ensayo

LA CRUZ Y

LA NADA

SOBRE EL PINTOR

FRANCIS BACON

Por Raúl

Zurita

Revista de Estudios

Públicos, N°64 (primavera 1996).

La obra de Francis Bacon (1908-1992),

señala Raúl Zurita en estas páginas, constituye

una crítica radical tanto de la historia moderna —sus conflictos,

sus guerras, su soledad— como de un sentido religioso que revela

solamente “un comportamiento que los hombres

pueden tener con otros hombres”. La obra pictórica de Bacon

es así una larga interrogante sobre la crucifixión.

El dilema es la opción entre la Cruz (despojada de toda trascendencia)

y la Nada, dilema ante el cual el pintor opta por la desnudez del

“hecho humano”, es

decir, por la nada. Al llevar esa desacralización a sus consecuencias

extremas, Bacon no sólo produce una de las obras artísticas

más estremecedoras y profundas de este siglo, sino que —a

juicio de Zurita— constituye, paradójicamente, lo que es

quizás la reflexión

más honesta, desgarrada y dolorosa que nuestra contemporaneidad

ha hecho sobre sus propios sentimientos de trascendencia y redención.

Y el hedor a sangre humana me sonríe alegrando mi corazón...

Es un verso de Esquilo, de Las Euménides, la tercera

parte del tríptico de La Orestíada y la versión

proviene de una traducción al inglés de W. B. Stanford

que Francis Bacon citaba con frecuencia. La línea se encuentra en un fragmento que el pintor leyó

en 1984 durante una entrevista en la televisión inglesa:

línea se encuentra en un fragmento que el pintor leyó

en 1984 durante una entrevista en la televisión inglesa:

Sobre la espaciosa tierra extendida, nos alineamos en rebaño

salvando las olas y volando sin alas, y acudimos

en encarnizada persecución, dejando otras naves a popa

Y ahora está aquí, en algún lugar, escondido

como un conejo

Y el hedor a sangre humana me sonríe alegrando mi corazón

(1).

Quienes hablan son las Furias —las divinidades castigadoras de los

que cometen crímenes contra su misma sangre— persiguiendo a

Orestes que acaba de matar a su madre. El tema de la tragedia es de

sobra conocido: Agamenón, al regresar de Troya, es asesinado

por su mujer Clitemnestra. Orestes, hijo de ambos, regresa para vengar

a su padre y mata a su madre. Cometido el matricidio, es acosado por

las Furias que quieren destruirlo, pero finalmente es liberado y absuelto

por el juicio de los dioses. Bacon siempre unió la imagen de

las insaciables Furias con la imagen de la crucifixión; acto

que consideraba desprovisto de cualquier connotación que no

fuese la de ser una muestra palpable de la violencia que los hombres

pueden cometer contra otros hombres. Para él, la violencia

es sobre todo la violencia a un cuerpo, a ese emplasto de fibras mezcladas

con sangre que según él constituía sin más

el hecho humano. En realidad, lo que nos irá evidenciando a

lo largo de su obra será una de las imágenes más

duras, abismales y profundas que la historia del arte nos ha mostrado

de una humanidad despojada de cualquier sentimiento de un más

allá, como si lo que se estuviese retratando fuese un estado

en que, para poder sentir algo, las víctimas ofrecen sus cuerpos

de buena gana para que sean violados, desmembrados y muertos, mostrándonos

de ese modo algo que es más intencional, más escogido

y premeditado que la misma desesperación.

Nadie llevó esa voluntad de ser sólo un hecho humano,

“un sistema nervioso puesto en contacto con otro sistema nervioso”

(2), como definía

a veces la pintura, a los límites a que la llevó Francis

Bacon. Nacido en Dublín el 28 de octubre de 1909 en medio de

las tensiones religiosas que se cernían sobre la capital de

Irlanda del Norte, fue el segundo de los cinco hijos de Christina

Winifred y del capitán Edward Anthony Mortimer Bacon. Sus primeros

años los pasó en Irlanda, en un pequeño pueblo

del condado de Kildare. Su padre, un militar que afirmaba ser descendiente

del filósofo Francis Bacon (1561-1626) y que había luchado

en la guerra de los bóers (después sólo cumplió

funciones administrativas alcanzando el grado de mayor), debió

trasladarse con su familia a Londres durante la primera guerra mundial

para luego, una vez concluida, vivir alternadamente entre Irlanda

e Inglaterra.

Asmático desde sus primeros años, Bacon recordaría

después las inyecciones de morfina y esa suerte de relajación

fabulosa que éstas le producían. Sin embargo, no llegó

jamás a ser un dependiente. En realidad su dependencia, con

toda la atracción y la distancia que le inspiraba, fue con

la figura de su padre. Los conflictos irresolubles con ese hombre

autoritario, conservador y en extremo convencional, aficionado a la

crianza de caballos de carrera, no tardarían en manifestarse.

Ese conflicto finalmente lo lleva a los dieciséis años

a abandonar la casa paterna con la ayuda de una pequeña pensión

que la no menos convencional pero más dulce Christina Winifred,

su madre, le entrega para que pueda mantenerse. Su padre, no obstante,

sigue preocupado por su suerte y dos años más tarde,

con un amigo de la familia a quien le habían encargado su educación,

parte unos meses a Berlín, donde, irónicamente, en compañía

de esta suerte de preceptor maduro, ex compañero de ejército

de su padre, y con sus mismas inclinaciones, vive en plenitud el ambiente

de extrema relajación, soltura y liberalismo sexual que caracterizaron

los años finales de la República de Weimar. De allí

se traslada a París donde ve por primera vez una exposición

de Picasso. De vuelta a Londres se desempeñó como diseñador

de muebles y decorador, oficio en el que alcanzaría bastante

éxito. Más tarde, cuando ya era un pintor famoso contaría

en sus conversaciones con Grey Gowrie(3)

que mientras su progenitor se dedicada con orgullo a la crianza de

caballos, él ya desde los doce años se dejaba poseer

por los mozos que trabajaban en los establos. En esos mismos diálogos

afirmó haberse sentido desde niño atraído eróticamente

por su padre. Lo cierto es que sólo con la muerte de esa figura

a la vez execrable y deseada ocurrida el 1 de junio de 1940, Bacon

alcanzaría, por lo menos como artista, su desgarradora plenitud.

En rigor, su vida siempre reflejó bajo las más diversas

formas esa tensión radical que se tiende entre el autocontrol

y el desborde, entre el amor y la aniquilación, entre el violento

deseo corporal y la muerte, como si él mismo fuese el escenario

de una representación donde se están jugando los impulsos

más extremos, la posesión física y mental del

otro, y al mismo tiempo una capacidad de comprensión y de autoironía

que lo llevaba muy a menudo a excesos de generosidad y de entrega

hacia los seres con quienes se encontraba. Si bien es cierto que podemos

no saber nada de la vida de Bacon, ni siquiera su nombre, y quedar

absolutamente rotos, descoyuntados contemplando su pintura, ella y

su vida —como se ve en los autorretratos de Van Gogh o de Rembrandt—

constituyen dos climas alternados de una jornada única. Su

obra fue, en cierto sentido, el epílogo de una historia del

cuerpo humano que, desde las primeras representaciones en el arte

mal llamado primitivo hasta nuestros días, ha sufrido todos

los embates, entusiasmos y crisis que las distintas y contradictorias

imágenes de mundo han ido experimentando. La realidad corporal

en su constante inestabilidad y transformación, permanentemente

socavada desde su interior por la muerte, objeto de deseo y al mismo

tiempo de abominación, ha conformado, desde que eso llamado

ser humano se constituyó en conciencia y decidió ver,

el nudo ciego ante el cual se van a estrellar las preguntas más

exorbitantes, las angustias más extremas y las más exaltadas

glorificaciones. En la historia del arte, a partir de las imágenes

alborales de las cavernas de Lascaux y de Altamira hasta la obra de

artistas contemporáneos como Lucien Freud, David Hockney o

el mismo Bacon —por nombrar sólo autores de la escuela inglesa—,

es posible seguir un derrotero de la carne que nos ha llevado desde

el carácter mágico de las primeras representaciones

humanas al holocausto de los hornos crematorios, como si desde el

comienzo lo que se hubiese estado siguiendo no fuera sino un itinerario

despojado del más mínimo rastro de trascendencia y donde

un acontecimiento radical como la misma crucifixión, con sus

maravillosos íconos prerrenacentistas, con sus Cimabue, con

sus Giotto y sus Fra Angélico, termina —como lo señaló

el crítico inglés Brian Swell— también por desprenderse

de todas sus implicanciascristianas para investirse, por el contrario,

de la bestialidad incontrarrestable del hombre y del matadero, empapada

de sangre, ensordecida por los gritos (4).

Estallada la segunda guerra mundial, el asma y su tendencia al aislamiento

le evitaron el enrolamiento, pero le tocaría, por lo mismo,

presenciar los bombardeos de Londres, el hedor y la multitud de gatos

rabiosos surgiendo de entre los escombros. Él permanecía

en su taller escuchando “el sonido de esas explosiones solitarias

cada una de las cuales significaba que un buen número de individuos

había dejado de sufrir”

(5).

Pero es precisamente en 1944, el año de las V1 y V2 alemanas,

cuando Bacon pinta sus Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión,

obra que abruptamente muestra su desarrollo máximo como pintor

y que encabezaría todas las exposiciones retrospectivas que

después se harían de su obra (prácticamente había

destruido la totalidad de sus cuadros anteriores), entregándole

a nuestro mundo de vigilias una imagen todavía no narrada de

sí mismo. Quienes vieron las tres telas expuestas en abril

del año siguiente, un mes antes de la rendición de Berlín

(se expusieron en la galería Lefevre junto a las obras de otros

artistas británicos, entre ellos de Henry Moore), no pudieron

dejar de mirarlas como una representación devastada y alegórica

de los horrores de la guerra. Si bien la relación es evidente,

también sería un error ver en la furia arrasadora de

esas tres telas sólo la representación de un evento

trágico.

Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión

es un tríptico formado por tres paneles de 95x73,5 cm, sin

firma ni fecha, en cada uno de los cuales, recortándose contra

un espacio de un naranja intenso, se encuentra una figura de una malignidad

indescriptible. Las tres muestran los dientes (“y el hedor a sangre

humana me sonríe alegrando mi corazón”) como si estuviesen

siendo desgarradas por un tormento, por una ira y una perversidad

tal que ninguna paz podría jamás aliviar. La figura

del panel de la izquierda se agazapa en su inmovilidad mientras del

doble muñón en que se cierran sus hombros penden unas

especies de estribos. La tensión de su postura pareciera dirigirse

hacia la figura del panel central donde, levantada sobre una especie

de trípode fotográfico, algo, una masa de piel gris

que nos recuerda vagamente las formas de los dinosaurios, se prolonga

en un cuello que termina en una cabeza frontal con los ojos vendados

y de la cual sólo se decanta la boca abierta del grito enseñando

los dientes. Finalmente, la forma de la derecha se levanta sobre una

pierna única desde una suerte de parche de pasto que surge

sobre el piso anaranjado. La masa gris de esta figura lateral, que

también se dirige hacia el ser del centro, igualmente remata

en un larguísimo cuello que va a concluir en la pequeña

cabeza conformada solamente por una oreja realistamente humana pegada

a los dientes de la boca abierta que grita mostrando los dientes,

en un rictus que nos señala una ferocidad y un deseo de mal

más allá de lo nombrable. De la crucifixión:

“esa manera precisa de matar a un tipo” como él la denominaba(6)

y que va indicada en el nombre de la obra, Bacon no conserva más

que el sentimiento absoluto del daño sin la creencia cristiana

de una redención.

Ningún trazo hace presente la Cruz, como si lo único

realmente representable de ella fuese esa masa informe, infinitamente

cruel, feroz y desesperada que se hinca gruñendo a sus pies.

Bacon tituló ese tríptico “estudio”, porque lo veía

dentro del proceso de pintar una crucifixión mayor, que en

cierta medida realiza en tres trípticos de los años

60: Tres estudios para una Crucifixión (1962), Crucifixión

(1965) y Tríptico inspirado en el poema de T. S. Eliot “Sweeney

Erectus” (1967), que vendrán a constituir, junto con el

Guernica de Picasso, lo que muy probablemente es el momento

cumbre del arte del siglo XX, al punto de justificar el parecer de

no pocos críticos que hablan de la declinación irremediable

del arte occidental después de la aparición de esas

tres obras. En el mismo Bacon se percibirá después un

cambio; es una pequeña inflexión que va desde la ferocidad,

la ira y el daño que evidencian todos sus cuadros anteriores

al año 1968, hasta la experiencia de una especie de nostalgia

incolmable. De una suerte de dramatización del tiempo que comienza

a asomarse en su obra posterior y que hará que en ella se evoquen

cada vez con mayor obsesión los seres que el pintor ha querido:

sus amantes, los muertos, los fugaces compañeros de ruta, con

algo que se podría asemejar a la compasión, pero a una

compasión que atañe estrictamente a la carne, como si

en ella, en su realidad transitoria y horadada, se grabasen los recuerdos

con una desesperación y una fuerza infinitamente mayor que

en cualquier pensamiento que pueda incluir la redención. En

todo caso, 44 años más tarde, un Bacon ya casi octogenario

volverá a tomar el mismo tema de los Tres estudios de

1944. Se trata de la Segunda versión del Tríptico

de 1944, pintada en 1988. Ambas obras temáticamente similares

(los monstruos son casi idénticos) están claramente

inspiradas en el episodio de las Furias persiguiendo a Orestes; sin

embargo, en el tiempo que media entre ellas ha sucedido algo: siempre

estamos en el límite de lo tolerable, pero en esta segunda

versión las figuras monstruosas de 1944 han sido tamizadas

por la contemplación de los repetidos hechos de la vida: la

muerte, el tiempo, la vejez, como si ellas mismas estuviesen preñadas

de un sufrimiento más sordo, más mudo, talvez más

profundo.

Pero antes de esas obras finales, las sangrientas imágenes

de las Furias acosando a Orestes, insaciables, persiguiendo siempre

el olor de la sangre, seguirán siendo para Bacon el correlato

de una Cruz despojada de sacralidad y, por ende, constituida en un

evento que al ser puramente humano, corporal, nos evidencia en la

animalidad de nuestros impulsos, de nuestras aversiones y atracciones

puramente instintivas. En sus conversaciones con Sylvester, Bacon

insistía en que la pintura era un hecho que le atañía

directamente al sistema nervioso y que ello encerraba algo oscuro,

puramente instintivo, ya que “era muy difícil saber por qué

una pintura toca directamente el sistema nervioso del espectador”(7)

. Más adelante, volviendo a lo mismo, llega a decir que le

sorprende no estar en el pellejo de la víctima: “Si busco algo

de comer, encuentro estupefaciente no estar yo del lado del animal

[...]. Cuando te llevas algo a la boca, puedes darte cuenta de cómo

la carne es bella y enseguida pensar en el entero horror de la vida”

(8). En realidad

sus cuadros reflejan esa sensación de miedo ancestral, como

si la pintura misma fuese solamente una forma apenas más sofisticada

de la cacería; del hecho básico de devorar y de ser

devorado.

Y es esa sensación de animal paralizado de terror que está

a punto de ser  comido

por otro, lo que Bacon dice haber querido transmitir en una serie

de seis cuadros de distintos formatos que pintó entre 1948

y 1949. Es la serie de las Cabeza. La primera de ellas, Cabeza

I, aparece estirada hacia

atrás como si esperara el momento del inminente aguillotinamiento.

Los dientes surgen de esas bocas ovaladas, torcidas en relación

a la posición de las caras, como si fueran una cadena de arrecifes

obstruyendo el acceso a una playa igualmente deforme e infranqueable.

La presencia de los dientes desnudos, igual que en las figuras del

tríptico de 1944, aparecerá en todas estas cabezas marcando

precisamente el límite, el umbral que separa el adentro del

afuera de la carne, como si ellos, los dientes, más allá

de cualquier metáfora, fueran exactamente esa “barrera” como

los llama Homero en La Ilíada. En Bacon esa frontera

es solamente cruzable a través del grito y del dolor, de la

penetración, ya sea de una inyección hipodérmica

o de la sodomía, en un intercambio de dominios y de sumisiones,

de heridas y de carnes tumefactas, que él pintó con

la fruición de un Velázquez o de un Rubens. El grito

de estas cabezas recuerdan tanto a la Eva de La caída,

de Massaccio, como El grito, de Edward Munch, pero sobre todo

para Bacon evocan la Matanza de los inocentes, de Nicolás

Poussin, cuadro en el cual él decía que se encontraba

el mejor grito que se ha hecho en pintura.

comido

por otro, lo que Bacon dice haber querido transmitir en una serie

de seis cuadros de distintos formatos que pintó entre 1948

y 1949. Es la serie de las Cabeza. La primera de ellas, Cabeza

I, aparece estirada hacia

atrás como si esperara el momento del inminente aguillotinamiento.

Los dientes surgen de esas bocas ovaladas, torcidas en relación

a la posición de las caras, como si fueran una cadena de arrecifes

obstruyendo el acceso a una playa igualmente deforme e infranqueable.

La presencia de los dientes desnudos, igual que en las figuras del

tríptico de 1944, aparecerá en todas estas cabezas marcando

precisamente el límite, el umbral que separa el adentro del

afuera de la carne, como si ellos, los dientes, más allá

de cualquier metáfora, fueran exactamente esa “barrera” como

los llama Homero en La Ilíada. En Bacon esa frontera

es solamente cruzable a través del grito y del dolor, de la

penetración, ya sea de una inyección hipodérmica

o de la sodomía, en un intercambio de dominios y de sumisiones,

de heridas y de carnes tumefactas, que él pintó con

la fruición de un Velázquez o de un Rubens. El grito

de estas cabezas recuerdan tanto a la Eva de La caída,

de Massaccio, como El grito, de Edward Munch, pero sobre todo

para Bacon evocan la Matanza de los inocentes, de Nicolás

Poussin, cuadro en el cual él decía que se encontraba

el mejor grito que se ha hecho en pintura.

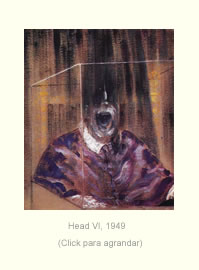

La

última, Cabeza VI, pintada en 1949, es la primera de

las famosas recreaciones que Bacon hará del Papa Inocencio

X, de Diego Velázquez (cuadro cuyo original se encuentra

en la galería Pamphilli de Roma y que Bacon no quiso ver en

ninguno de sus pasos por esa ciudad), y donde

comparecen, también por primera vez, esas famosas cajas de

vidrio que encierran el alarido de sus figuras. Cautivante y a la

vez monstruosa, esta Cabeza VI protesta y devora, y su empresa

es de acecho y de amenaza.

La

última, Cabeza VI, pintada en 1949, es la primera de

las famosas recreaciones que Bacon hará del Papa Inocencio

X, de Diego Velázquez (cuadro cuyo original se encuentra

en la galería Pamphilli de Roma y que Bacon no quiso ver en

ninguno de sus pasos por esa ciudad), y donde

comparecen, también por primera vez, esas famosas cajas de

vidrio que encierran el alarido de sus figuras. Cautivante y a la

vez monstruosa, esta Cabeza VI protesta y devora, y su empresa

es de acecho y de amenaza.

Permanece encerrada en el esqueleto de un cubo de vidrio como si fuese

un infierno encajonado del que no hay escapatoria posible. Esta obra

constituye para uno de los biógrafos de Bacon “un ataque blasfematorio

contra el poder de la Iglesia y representa la herejía y las

protestas del pintor contra el dominio de la religión organizada

que había conocido en su infancia en Irlanda” (9).

En todo caso, su Papa está aislado dentro de un espacio claustrofóbico

que impide que emerja el sonido del grito, como si se tratase de una

mímica de sordomudos chillando mientras los degüellan.

En un cierto sentido, estas cabezas recuerdan los abruptos accesos

de locura de los personajes dostoievskianos, pero sobre todo a los

trágicos griegos: el dolor aullante de Edipo arrancándose

los ojos o las viscerales imágenes de las Furias esparcidas

por la tierra sintiendo el hedor de la sangre humana.

En verdad tanto las evocaciones como las fuentes son múltiples,

desde la inagotable historia del arte hasta las imágenes de

periódicos, libros de anatomía, fotos de futbolistas,

de boxeadores, de políticos. Entre ellas intervienen de un

modo decisivo las imágenes del cine mudo y, sobre todo, las

famosas secuencias del Perro andaluz, de Buñuel y Dalí,

donde se ve el cercenamiento de un ojo, y de El acorazado Potëmkin,

de Sergei Eisenstein, en la que un primer plano recoge el rostro chillante

de la niñera con sus lentes rotos mientras la sangre le mana

del ojo derecho. Esta última escena Bacon la retrataría

en su Estudio de la niñera en el filme El acorazado Potëmkin,

de 1957, en una versión que a la intensidad de la imagen del

filme, se le agrega esa sensación de fijeza extrema, de parálisis

y de mudo estertor, que en los retratos de Bacon, desde su Inocencio

X hasta las imágenes de sus hombres copulando, caracteriza

la desgajada humanidad de sus figuras.

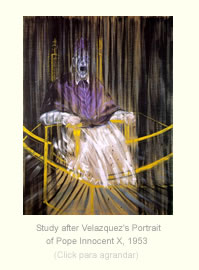

Pero es en la variación más estremecedora del retrato

de Inocencio X, el Estudio después del retrato de Velázquez

del Papa Inocencio X, pintado en 1953 (en un período en

que Bacon destruye gran  parte

de lo que realiza), donde esa fijeza alcanza su expresividad más

extrema, su máximo estertor de demencia y de agonía.

Es una tela de 153 x 118 cm en la que se ve la figura sentada del

Papa en un trono de contornos dorados. Sobre sus ojos, a diferencia

de las versiones que había realizado antes, se fijan dos lentes

redondos apoyados en la nariz aquilina que cae a su vez sobre la boca

abierta que grita (en realidad es y no es un grito; es una boca abierta

como un pozo sin fondo, inmóvil para siempre, muda hasta el

fin de los tiempos) mientras más abajo la sotana púrpura

parece una lengua colgante. La figura está aislada detrás

de unas pinceladas verticales que sugieren una especie de cortina

de baño. Los brazos están aferrados, adheridos a los

brazales del trono, mientras que abajo la túnica blanca termina

en unos brochazos que se desploman como sobre otra boca delineada

al pie del cuadro por unas líneas que se extienden en forma

de abanico. La representación es la de una obra maestra a la

vez grandiosa e ineludible donde van a coagularse innumerables fuentes.

La angustia extrema y locura que el rostro del Papa deja traslucir

está resaltada por el efecto de infinita parálisis,

de instante eterno que proyecta, como si el Inocencio X de Velázquez

hubiese sido sorprendido abruptamente en el momento cúlmine

de una crisis. Esta forma de proyectar el interior del cuerpo en el

exterior haciendo que toda la figura parezca emanar de su propia boca

abierta caracteriza, a partir de los Tres estudios de 1944,

gran parte de los primeros quince años de la pintura de Bacon.

En el caso de esta versión, ella nos hace contemplar de nuevo

el Papa Inocencio X, de Velásquez, evidenciándonos

la vulgaridad del personaje que Velázquez ha retratado; su

mirada que quiere ser inteligente, su severidad simple y convencional,

otorgándole casi trescientos años más tarde toda

la interioridad, el terror y la condena (inmisericorde, eterna, sin

Dios) que el modelo original no había logrado transmitir. Para

quien ha

visto el Estudio después del retrato de Velázquez

del Papa Inocencio X, el cuadro de Velázquez jamás

volverá a ser el mismo. Acudiendo a una frase ya lugar común,

se puede afirmar que este Estudio representa uno de los casos

más impresionantes en que la posterioridad influencia al pasado.

parte

de lo que realiza), donde esa fijeza alcanza su expresividad más

extrema, su máximo estertor de demencia y de agonía.

Es una tela de 153 x 118 cm en la que se ve la figura sentada del

Papa en un trono de contornos dorados. Sobre sus ojos, a diferencia

de las versiones que había realizado antes, se fijan dos lentes

redondos apoyados en la nariz aquilina que cae a su vez sobre la boca

abierta que grita (en realidad es y no es un grito; es una boca abierta

como un pozo sin fondo, inmóvil para siempre, muda hasta el

fin de los tiempos) mientras más abajo la sotana púrpura

parece una lengua colgante. La figura está aislada detrás

de unas pinceladas verticales que sugieren una especie de cortina

de baño. Los brazos están aferrados, adheridos a los

brazales del trono, mientras que abajo la túnica blanca termina

en unos brochazos que se desploman como sobre otra boca delineada

al pie del cuadro por unas líneas que se extienden en forma

de abanico. La representación es la de una obra maestra a la

vez grandiosa e ineludible donde van a coagularse innumerables fuentes.

La angustia extrema y locura que el rostro del Papa deja traslucir

está resaltada por el efecto de infinita parálisis,

de instante eterno que proyecta, como si el Inocencio X de Velázquez

hubiese sido sorprendido abruptamente en el momento cúlmine

de una crisis. Esta forma de proyectar el interior del cuerpo en el

exterior haciendo que toda la figura parezca emanar de su propia boca

abierta caracteriza, a partir de los Tres estudios de 1944,

gran parte de los primeros quince años de la pintura de Bacon.

En el caso de esta versión, ella nos hace contemplar de nuevo

el Papa Inocencio X, de Velásquez, evidenciándonos

la vulgaridad del personaje que Velázquez ha retratado; su

mirada que quiere ser inteligente, su severidad simple y convencional,

otorgándole casi trescientos años más tarde toda

la interioridad, el terror y la condena (inmisericorde, eterna, sin

Dios) que el modelo original no había logrado transmitir. Para

quien ha

visto el Estudio después del retrato de Velázquez

del Papa Inocencio X, el cuadro de Velázquez jamás

volverá a ser el mismo. Acudiendo a una frase ya lugar común,

se puede afirmar que este Estudio representa uno de los casos

más impresionantes en que la posterioridad influencia al pasado.

Sin embargo, desde el implacable orden de ese infierno ateo, emerge

a menudo en Bacon un lirismo que sólo puede alcanzarse desde

la necesidad absoluta de una condición irredenta. En un momento

de sus conversaciones con Sylvester, Bacon cuenta que siempre había

amado “el color y el brillo

que provienen de la boca y he deseado, sin jamás alcanzarlo,

ser capaz de pintar una boca como Monet pintaba las puestas de sol...”

(10). En ese

sentido, la serie de las cabezas de Bacon vienen a ser el revés

de una forma de misticismo o de santidad en la cual, sin ninguna esperanza

y precisamente

por ello, se aguarda no obstante el arribo absolutamente imprevisible

del amor y de la gracia. El ateísmo absoluto del pintor se

revela así como una suerte de exorcismo en el cual no esperamos

nada, no pronunciamos ningún deseo, no damos ninguna posibilidad

a un más allá o a una redención, precisamente

por el temor casi supersticioso de que por el solo hecho de pronunciar,

de pensar siquiera en aquello que con más fervor ansiamos,

esa ansia no se satisfaga jamás.

No es otra la sensación que, de tanto en tanto, pareciera emanar

desde el trasfondo de sus pinturas más radicales y sordas,

especialmente en las pinturas que recogen la imagen de hombres acoplándose.

Como lo afirma el crítico Anthony Blunt, en ellas “los seres

emparejados no muestran

ninguna atracción afectuosa, sino que por el contrario adoptan

las actitudes extremas de la violencia, de la dominación o

del vasallaje” (11). Esos personajes

masculinos surgen de fotografías de futbolistas, boxeadores

y luchadores, que Bacon lleva a la categoría de pornografía

pura para luego elevarlas mediante su visión y su técnica

a una alegoría abstracta en la que realiza sus comentarios

salvajes, estremecedores y viscerales.

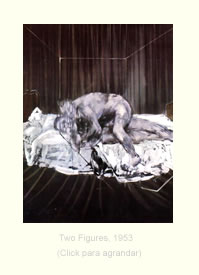

El primer cuadro que Bacon realizó con ese tema lo pintó

en 1953 bajo el título de Dos figuras y pudo haberle

acarreado consecuencias bastante pesadas en virtud de la censura y

de las leyes morales del período. La tela mide 152,5x116,5

cm y está inspirada directamente en una foto de

Eadweard Muybridge, un fotógrafo victoriano de finales del

1800, que precursoramente había publicado dos libros de fotografías

titulados The Human Figure in Motion y Animals in Motion.

En la fotografía de Muybridge se ven dos hombres desnudos luchando,

uno está encima de la espalda del otro tratando de inmovilizarlo

con una llave y ambos yacen contra el suelo(12).

En el cuadro de Bacon, los dos hombres están en una postura

casi similar a la de la foto, pero se debaten ahora sobre una cama

mientras una urna de vidrio los encierra. Los cuerpos de ambas figuras

han sido desprovistos de sus connotaciones atléticas y musculares

en ese sentido “elevado” que tenían en la fotografía

de Muybridge, para adquirir por el contrario las connotaciones más

duras de la desnudez y de la homosexualidad: el rostro del hombre

de arriba aparece borroneado mientras que aquel que está abajo

sonríe o grita en un ademán que pareciera estar apelando

a la piedad o a la destrucción total, inmisericorde y “baja”,

preñada de orgasmo y de muerte. En otros dos cuadros: Estudio

de la figura humana y Dos figuras en la hierba, los cuerpos

se funden uno con otro en un amasijo de carne desnuda, rostros y nalgas.

En la segunda de estas obras, pintada en 1954, la cama ha sido reemplazada

por un cuadrilátero de hierba que pareciera querer tragarse

las figuras, creando una totalidad que da la sensación de espasmo,

de contracción límite, como si se tratase finalmente

de un nudo de movimientos convulsos e ingobernables. Abajo, ocupando

casi una cuarta parte de la superficie del lienzo, se encuentra una

franja negra que le confiere a la obra, a la hierba y a los dos hombres

desnudos una especie de lejanía como si el espectador, al mirar

la violencia de la escena, se descubriese también como

el voyeurista de una escena tan prohibida como deseada, tan brutal

y fuerte como delicada e irreal.

en una foto de

Eadweard Muybridge, un fotógrafo victoriano de finales del

1800, que precursoramente había publicado dos libros de fotografías

titulados The Human Figure in Motion y Animals in Motion.

En la fotografía de Muybridge se ven dos hombres desnudos luchando,

uno está encima de la espalda del otro tratando de inmovilizarlo

con una llave y ambos yacen contra el suelo(12).

En el cuadro de Bacon, los dos hombres están en una postura

casi similar a la de la foto, pero se debaten ahora sobre una cama

mientras una urna de vidrio los encierra. Los cuerpos de ambas figuras

han sido desprovistos de sus connotaciones atléticas y musculares

en ese sentido “elevado” que tenían en la fotografía

de Muybridge, para adquirir por el contrario las connotaciones más

duras de la desnudez y de la homosexualidad: el rostro del hombre

de arriba aparece borroneado mientras que aquel que está abajo

sonríe o grita en un ademán que pareciera estar apelando

a la piedad o a la destrucción total, inmisericorde y “baja”,

preñada de orgasmo y de muerte. En otros dos cuadros: Estudio

de la figura humana y Dos figuras en la hierba, los cuerpos

se funden uno con otro en un amasijo de carne desnuda, rostros y nalgas.

En la segunda de estas obras, pintada en 1954, la cama ha sido reemplazada

por un cuadrilátero de hierba que pareciera querer tragarse

las figuras, creando una totalidad que da la sensación de espasmo,

de contracción límite, como si se tratase finalmente

de un nudo de movimientos convulsos e ingobernables. Abajo, ocupando

casi una cuarta parte de la superficie del lienzo, se encuentra una

franja negra que le confiere a la obra, a la hierba y a los dos hombres

desnudos una especie de lejanía como si el espectador, al mirar

la violencia de la escena, se descubriese también como

el voyeurista de una escena tan prohibida como deseada, tan brutal

y fuerte como delicada e irreal.

Las escenas de hombres copulando reaparecerá constantemente

en su obra, pero su máxima densidad expresiva la alcanzó

probablemente en otro tríptico que Bacon pintó en 1972

con el título de Tres estudios de figuras en la cama.

Cada uno de los paneles representa un ángulo de la relación

homosexual resaltada por un círculo que la rodea (como se usa

en los libros de anatomía patológica que Bacon coleccionaba)

y haciendo recaer la atención en un detalle particular que

deviene por ende dramáticamente crucial en el acoplamiento.

Las figuras se contorsionan y se metamorfosean

en un laberinto de miembros que marcan ese espacio donde el acto sexual

entre dos hombres se transforma en una metáfora tanto del éxtasis

como del descuartizamiento. Al pie del panel central, sobre el piso,

dos manchas de pintura blanca parecieran representar el semen de una

cópula compulsiva y simultáneamente premeditada. En

realidad Bacon hace de quien mira el espectador de un sueño,

al mismo tiempo que lo relega al papel de fisgón de lupanar.

Es un testigo y, a la vez, el cómplice de algo de lo que sin

querer es culpable, como si aquello que retratara finalmente

fueran las excrecencias y los sudores, las emanaciones de una realidad

visceral y orgásmica que no es distinta a la orgía siniestra

de la guerra, de las matanzas, de los crematorios y, en síntesis,

de los latrocinios que un mundo y una época sin consuelo tienden

frente a las carnes desechables de sus víctimas.

Así, los rostros pintados con gruesas pinceladas curvas parecen

entrar en sus propias entrañas y mirarse en la oscuridad total

de sus pulsaciones más secretas. Como las Furias, esas caras

curvadas sobre sí, esos cuerpos que se hurgan y se funden penetrándose,

clavándose espasmódicamente,

buscando en el interior mojado de sus mismas carnes y vísceras

el lugar donde vengarse de su propia condición, de la condición

humana en general, en una especie de solidaridad con la muerte en

la cual la palabra amor está radical y absolutamente excluida,

proscrita, maldecida, como si el no pronunciarla, decíamos,

fuese una especie de cábala cuyo fin es paradójicamente

no destruir la única posibilidad de que ese amor en un instante

acaezca. Los seres retratados por Bacon se repliegan así sobre

su propia negación en una santidad invertida, dada vuelta,

talvez porque el crimen tiene al menos la posibilidad de un perdón.

Un perdón de los otros, un perdón de sí mismo

y quizás, quizás finalmente, en lo más hondo

del abandono, de la soledad y de la noche, el perdón de un

Dios que nace del terror y del crimen solamente para perdonar. En

todo caso, esos seres

pintados que deben tocar directamente “el sistema nervioso del espectador”

y transmitir la sensación de los animales que están

a punto de ser devorados, reivindican lo más lóbrego

y tumefacto, dolido y vulnerable de una realidad que solamente se

constituye bajo la lógica del poder y de la dominación,

de la violencia sobre sí y sobre los otros. “En resumen —afirmaba—,

la crucifixión

fue sencillamente un acto de comportamiento humano; un modo de comportamiento

hacia otra persona” (13).

Su pintura recoge de ese modo el legado permanente de la crucifixión

y del sacrificio (extendiendo el argumento inicial que abrió

con los Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión,

de 1944), levantando en torno a su confrontación con esta época

un monumento artístico cuya intensidad,

crudeza y hondura sólo podrían parangonarse con Los

hermanos Karamazov, de Dostoievski, El castillo, de Kafka,

o The Waste Land, de Eliot. Es probable, como señalábamos

al comienzo, que el tema del cristianismo (invertido, negado, doblado)

alcance sus expresiones máximas en las obras de los años

sesenta, especialmente en Tres estudios para una crucifixión,

pintada en 1962; en Crucifixión, de 1965, y en el Tríptico

inspirado en el poema de T. S. Eliot “Sweeney Erectus”, de 1967.

Las tres logran evocar el clima de una crucifixión contemporánea,

inserta en el alma de

nuestro tiempo, donde no es necesario acudir a la representación

típica de la Cruz porque ella está presente en el sufrimiento

y en el horror inembargable de la existencia humana. En la obra de

1962, las Furias de Esquilo han derivado en tres cuadros de 2 m de

alto y 4,50 de ancho que atraviesan un

espacio naranja, rojo y negro. En el cuadro de la izquierda, dos hombres

avanzan mientras uno de ellos arrastra dos grandes fiambres de roticería.

En el cuadro del centro, una figura humana triturada y sangrante yace

tirada sobre una cama, en una representación que alcanza la

violencia extrema del hecho carnal en sí, que en su precariedad,

tortura y sufrimiento podría representar una asociación

lejana con la palabra crucifixión que aparece en el título

del tríptico. En el panel de la derecha, las figuras humanas

han desaparecido para quedar solamente una especie de costillar de

vacuno, rematado cabeza abajo por una pequeña cara esférica.

Lo único que se demarca de esa cara son, nuevamente, los dientes

de la boca abierta reflejando la misma avidez y perversión

que los que aparecían en su Cabeza I. El conjunto, en

su pasmosa implacabilidad, actúa al mismo tiempo como un recordatorio

de toda su obra anterior. Por otra parte, el marco dorado y los vidrios

que cubren estos tres cuadros (Bacon presenta todos sus cuadros de

ese modo) le confieren al tríptico un carácter de obra

inalcanzable, museificada, aumentando así la sensación

de una lejanía inmisericorde, de una especie de destino que

cumple objetiva e implacablemente con el trazado de

los personajes sobre los cuales está actuando.

En su Crucifixión, de 1965 (donde abandona la palabra

“estudio” que denotaba el carácter transitorio con que él

veía sus crucifixiones anteriores), Bacon levanta otro tríptico

monumental, que alcanza las mismas dimensiones del anterior, y donde

el cuadro de la izquierda muestra una

forma humana tirada sobre un colchón que provoca el recuerdo

de un mutilamiento, de un crimen sexual como los que pintó

Georg Grosz a comienzo de los años 20, atmósfera que

está aumentada por la figura femenina desnuda que camina en

puntillas observando el cuerpo. El panel del centro está a

su vez ocupado por una construcción geométrica que se

levanta desde una plataforma apoyada en el piso y sobre la cual cuelga

una forma indefinible: una mezcla de entrañas de animal, de

larva y de rostro de hombre que termina en dos muñones de piernas

vendadas. En la tela de la

derecha, un hombre desnudo, que tiene en su brazo un brazalete rojo

con una swástica, aprieta entre las manos algo que pareciera

querer hacer desaparecer. A la izquierda de él, dos pequeñas

figuras de sombreros claros permanecen indiferentes al desnudo y centran

su atención, como dos mirones impasibles, en los paneles del

centro y de la izquierda. La atmósfera de crimen está

realzada por la indiferencia de los dos hombres que miran y por la

inexpresividad de la figura central cuya omnipresencia se revuelve

en su propio silencio, como un mensaje que carece de palabras lanzado

al océano de un universo igualmente mudo.

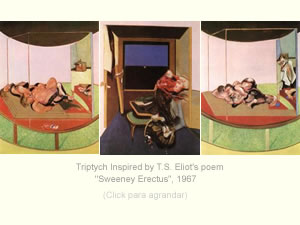

Este daño irreparable alcanza su expresión

más desollada en el Tríptico inspirado en el poema

de T. S. Eliot “Sweeney Erectus”, que Bacon pintó en 1967.

En el cuadro de la izquierda, una pareja de mujeres desnudas sobre

una mesa están acostadas con las cabezas reclinadas hacia atrás

mientras

la escena alcanza a reflejarse en un espejo. En el cuadro de la derecha,

la pareja se ha transformado en dos hombres furiosamente acoplados.

Sus cuerpos confundidos se tienden sobre la misma mesa del cuadro

de la izquierda, mientras que en el espacio en que estaba el espejo

ahora se encuentra un hombre que los mira fijamente mientras habla

por teléfono. En el panel central, que focaliza bruscamente

la atención, está representado el interior de un coche

dormitorio sobre cuyo lecho una almohada bañada de sangre y

las ropas de hombre en desorden contrastan brutalmente con la

limpidez de la ventana abierta del vagón, como si se tratase

de una pausa, de un paréntesis entre las poses relajadas de

las dos mujeres de la izquierda y la relación violenta, luctuosa,

de la pareja de hombres que copula en el cuadro de la derecha. En

esta tela central no hay un ser humano presente, sólo las trazas

de un profuso sangramiento que tiene en sí algo de sucio, de

purulento,

de profundamente impuro. El tríptico fue titulado por la Galería

Marlborough después de que Bacon había dicho que acababa

de leer el Sweeney Erectus de T. S. Eliot. Sin embargo, ciertos

versos del poema no pueden dejar de remitir a esa típica raigambre

de los personajes baconianos:

Esta marchita raíz de nudos de pelo

estriada abajo y con tajos de ojos,

esta O ovalada brotada con dientes:

este movimiento de hoz desde los muslos

(14).

Como decíamos, lo que hace Bacon es retratar

el tema de la Cruz confrontándolo con la crudeza de nuestra

época. Su imagen de este tiempo es desoladora, porque, a diferencia

de otros momentos de la historia humana, esa Cruz es hoy probablemente

el último dilema que se abre entre la existencia y la nada.

El horror de nuestro tiempo es vacuo precisamente porque su correlato

es el vacío y los rostros y cuerpos baconianos, esos cadáveres

en potencia, nos revelan en lo insalvable de su soledad, de su violencia

y de su autodaño, una honradez y finalmente una piedad infinitamente

más real que todas las autocomplacencias de una religiosidad

transformada en mero símbolo. La matriz cristiana de Bacon

se va revelando así en su dramática oposición

y su hondura —en relación al mundo contemporáneo, no

es menos vasta ni menos real que el amoroso recogimiento de una crucifixión

de Cimabue, de Giotto o de Fra Angélico en la consolidación

del catolicismo. Por el contrario, al reducir la Cruz a una especie

de escaparate de carnicero, Bacon niega efectivamente la realidad

sagrada, pero del mismo modo con que este tiempo, en sus atrocidades

y suprema indiferencia,

niega la existencia de Dios. Sin embargo tampoco Bacon llegará

más allá; su gesto ha sido extremo y los trípticos

de la crucifixión y del poema de Eliot representan un punto

desde el cual sólo es posible la nada o un nuevo, tímido,

asustado renacimiento.

Es lo que comienza a aparecer en sus series de retratos,

sobre todo en los que realiza a partir de los años 70. No es

que sus temas hayan variado, es más bien que la suprema violencia

y abandono comienzan a ser tamizados por una mezcla de nostalgia unida

a una piedad estoica, parca, a regañadientes, que se va lentamente

abriendo paso. En esos retratos aparecen en forma permanente el pintor

Lucien Freud, su gran amigo el crítico francés Michel

Leiris (sus retratos son posiblemente los más afectuosos que

Bacon haya realizado), sus amantes, especialmente George Dyer (que

se suicidaría en 1971, en la víspera de una importante

retrospectiva de Bacon en el Grand Palais de París, y de la

cual el pintor esperaba mucho) y, en sus años finales, de su

último amor: el joven John Edwards (que sería finalmente

su heredero y con quien había terminado por tener una relación

de padre a hijo). A todos ellos se suma el mismo Bacon que se pinta

en una sucesión de autorretratos —el primero lo realizó

en 1956—, que se encuentran, junto a los autorretratos

de Rembrandt o de Van Gogh, entre los más notables y conmovedores

que nos puede exhibir la historia de la pintura. Bacon recordaba a

menudo una frase de Cocteau en que éste decía “mírate

toda tu vida en un espejo y verás a la Muerte afanándose

como las abejas en una colmena transparente”(15).

Pero es en las evocaciones de su amigo íntimo George Dyer después

de su muerte donde el arte de Bacon se abre a zonas de una profundidad

y tumefacción conmocionantes, a una tristeza sin fin —desprovista

de lavirulencia y del horror de sus primeros trabajos, pero por eso

mismo más honda, más remota e inalcanzable. Es su larga

indagación de lo que él llamaba el “hecho humano”, que

va adquiriendo, en la medida que se acerca a su muerte, el tinte desolado,

grandioso e inmóvil de los desiertos.

Esa presencia de lo desolado está especialmente

presente en tres pinturas: Tríptico, mayo-junio 1973; Pintura,

1978 (obras que evocan un George Dyer como si estuviese siendo

visto desde otro espacio, desde una distancia irrefrendable que no

deja de hacer pensar que así se verían los

hombres si se pudiese verlos desde detrás de la muerte), y

Estudio para un autorretrato - Tríptico 1985-1986, de

1973. Recorriendo con un periodista una exposición donde se

exhibía el Tríptico, mayo-junio 1973, Bacon se

detuvo un momento frente al gran formato de estas telas (cada una

de ellas mide 198x147,5 cm) para comentarle que “por poco que mi obra

tenga algún argumento, ésta de acá se refiere

al suicidio de un amigo” (16).

Como es a menudo característico en los trípticos de

Bacon, los dos paneles laterales se reenvían el uno al otro

en una suerte de reflejo simétrico de la estructura de la obra,

invitando a concentrar en el panel del medio el espacio de nuestra

percepción. En el cuadro de la izquierda, detrás de

una puerta abierta, se decanta la nebulosa figura de George Dyer sentado

en un excusado. Su forma está enmarcada por el negro del vano

de la puerta, la que a su vez se recorta contra un muro de un granate

intenso. En el panel de la derecha, el busto de Dyer, apenas menos

nebuloso, está reclinado sobre un lavatorio vomitando sangre.

Al igual que en los otros dos paneles, Dyer se encuentra detrás

de la misma puerta, mientras que el acto del vómito

—como el de la defecación en el cuadro de la izquierda— está

remarcado por una flecha blanca pintada sobre el piso. Pero mientras

que las figuras de las dos telas laterales se encuentran pálidamente

alumbradas, en el panel central (que repite la misma estructura espacial)

la silueta está iluminada por una ampolleta que proyecta una

inquietante sombra triforme, completamente

desproporcionada en relación a la forma y al tamaño

de la figura y que, por eso mismo, adquiere la connotación

de una amenaza inminente, tan terrible como inevitable.

La relación de los personajes baconianos con

los baños se encuentra brillantemente analizada por Gilles

Deleuze —quien intentó una definición de la obra de

Bacon a partir “de una lógica general de las sensaciones”

(17). A propósito de un cuadro de tema similar: Figura

en lavatorio que Bacon

pintó en 1976, y donde se ve un hombre desnudo, profundamente

abyecto, que se inclina sobre un lavatorio adhiriéndose a los

grifos como si quisiera huir a través del sumidero, Deleuze

hizo notar esa tendencia general del cuerpo humano a proyectarse entero

sobre el agujero de los lavatorios o de

los excusados, como si quisiera escapar a través de las excrecencias

y emanaciones de sus propios órganos, de sus eyaculaciones,

vómitos, defecaciones y gritos, en una gestualidad cuyo fundamento

es la representación del deseo de morir. Lo que Bacon había

mostrado en este Tríptico, mayo-junio

1973 era exactamente eso. Al margen de las abusadas correspondencias

biográficas, esa obra relata las circunstancias precisas del

suicidio de George Dyer: “Yo lo encontré en un baño

tal como se ve aquí —dirá el pintor diez años

más tarde mostrando el cuadro—, en el lavatorio había

vómito, y

aun cuando jamás mis pinturas han sido ilustrativas, esta de

acá en cambio va en camino de convertirse rápidamente

en una especie de narración” (18).

En

realidad, la huella de los propios recuerdos se va haciendo cada vez

más presente en sus cuadros. Por otra parte, Bacon había

retratado obsesivamente personajes, entre los cuales aparecían

quienes habían mantenido una relación intelectual o

afectiva o puramente erótica con él. En su Pintura,

1978, la figura desnuda de Dyer se recorta tratando de abrir una

puerta y haciendo girar la llave con el pie. El cuadro constituye

una verdadera lección moderna de anatomía; la pierna

estirada hacia arriba revela una tensión muscular casi insoportable

y los dedos de los pies tratan desesperadamente de hacer girar la

llave. Mientras la cabeza se alza para ver la cerradura, el tronco

está echado para atrás tratando de mantener penosamente

el equilibrio y la composición total, junto con evocar otra

vez las fotografías de los hombres en movimiento de Muybridge,

recuerda también las posturas de algunos personajes del

Juicio final de Miguel Ángel, artista que se encontraba

constantemente entre sus referencias. La obra parece sugerir la puerta

de un cuarto de hotel y nuevamente el cuadro se halla cargado de remembranzas

(en París ambos se juntaban en una habitación de hotel

y el pintor recuerda en sus conversaciones con Sylvester que era Dyer

quien siempre guardaba las llaves y abría la puerta). El tema

George Dyer termina por desaparecer a finales de los años 70,

sin embargo marca indeleblemente la última producción

de Bacon.

En

realidad, la huella de los propios recuerdos se va haciendo cada vez

más presente en sus cuadros. Por otra parte, Bacon había

retratado obsesivamente personajes, entre los cuales aparecían

quienes habían mantenido una relación intelectual o

afectiva o puramente erótica con él. En su Pintura,

1978, la figura desnuda de Dyer se recorta tratando de abrir una

puerta y haciendo girar la llave con el pie. El cuadro constituye

una verdadera lección moderna de anatomía; la pierna

estirada hacia arriba revela una tensión muscular casi insoportable

y los dedos de los pies tratan desesperadamente de hacer girar la

llave. Mientras la cabeza se alza para ver la cerradura, el tronco

está echado para atrás tratando de mantener penosamente

el equilibrio y la composición total, junto con evocar otra

vez las fotografías de los hombres en movimiento de Muybridge,

recuerda también las posturas de algunos personajes del

Juicio final de Miguel Ángel, artista que se encontraba

constantemente entre sus referencias. La obra parece sugerir la puerta

de un cuarto de hotel y nuevamente el cuadro se halla cargado de remembranzas

(en París ambos se juntaban en una habitación de hotel

y el pintor recuerda en sus conversaciones con Sylvester que era Dyer

quien siempre guardaba las llaves y abría la puerta). El tema

George Dyer termina por desaparecer a finales de los años 70,

sin embargo marca indeleblemente la última producción

de Bacon.

Es así como aunque él mismo declaraba

que no pretendía transmitir mensaje alguno, la impresionante

desnudez del hecho de su pintura hacía surgir imágenes

que, según Leiris, nos ayudaban poderosamente a sentir la existencia

tal y como la siente un hombre desprovisto de ilusiones (19).

En realidad, esa falta absoluta de ilusión va poco a poco,

a partir de los retratos de George Dyer, tomando el tono deslavado

de la pérdida y, sobre todo, de la pérdida del amor

en el que paradójicamente jamás se creyó. A diferencia

de sus antiguas cabezas gritando, el silencio ahora no está

producido por el aislamiento de ninguna cámara de vidrio, sino

por el peso de una conciencia que, pendiendo sobre las figuras, las

fija en la irremediable transitoriedad de sus gestos. Las escenas

cada vez se parecen más a instantáneas tomadas desde

una infranqueable distancia y los mismos cuadros adquirirán

esa textura borrosa de algo que está completa e irremediablemente

rodeado por la eternidad de la nada. En estricto sentido, lo que Bacon

pinta en sus obras finales es el trabajo cada vez más ágil,

más fuerte y más presente de la muerte afanándose,

como escribió Jean Cocteau, sobre la apariencia de los seres.

Pero tampoco ahora hay algún sentimiento de trascendencia,

sino sólo la inclemencia de una atmósfera sosegada,

infinitamente quieta, donde el desierto generalizado se va apropiando

de los cuerpos o, mejor dicho, de los ademanes de esos cuerpos, de

sus poses, de sus rictus, como si de lo que se tratase es de convencernos

que el único orgullo humano posible es el orgullo de morirse.

Y es talvez la imagen íntima de ese orgullo lo

que Francis Bacon está reproduciendo en sus autorretratos finales.

En el Estudio para un autorretrato - Tríptico,1985-1986,

esa prevalencia humana de ser un tránsito de la muerte parece

emanar de la misma quietud de las tres imágenes en las que

el pintor se ha retratado. Las tres figuras tienen una variación

muy pequeña de posturas: el Bacon que aparece en los dos paneles

laterales tiene las manos juntas apoyadas sobre las rodillas, mientras

que el del panel central las hace descansar separadamente sobre una

de sus piernas y sobre la silla. Las telas laterales tienen pintada

una flecha roja que se dirige a una zona del rostro, pero mientras

en el cuadro de la izquierda ella señala una especie de pulverización

de la mejilla y de un párpado, en el cuadro de la derecha la

flecha señala la misma zona de la cara que ahora se ha vuelto

a componer. Y son precisamente esas diferencias mínimas de

poses las que parecen revelarnos que ellas no son intercambiables

sino definitivas. Que en su total fijeza y aislamiento los distintos

gestos se han ido colocando de uno en uno, porque cada uno de ellos

no es absolutamente otra cosa que él mismo. Sin embargo, un

gesto que, en rigor, no es otra cosa sino la muerte.

Pero es la carencia total de intención de los

rostros que caracteriza este autorretrato —en la última etapa

de Bacon las caras a menudo mantienen los párpados cerrados

o miran de un modo tal que pareciera que el fulgor de esa mirada queda

atrapado en ellos— lo que le otorga ese tono de

extrema distancia, como si entre el espectador y la obra hubiese ocurrido

un cambio de dimensión, una distancia insalvable, y que lo

que se estuviera contemplando en realidad no fuese más que

el proceso de disolución de un ser querido en el recuerdo.

Cubiertos por los vidrios y encerrados en los

marcos dorados que circunscriben las tres pinturas, los autorretratos

recogen su expresión sobre sí mismos en una actitud

de sosegada inmutabilidad apenas estremecida por el cambio de posición

de las manos. El espacio curvo que rodea las figuras aumenta la sensación

de envolvimiento, y el

espectador mira los tres retratos al mismo tiempo que está

centrándose en uno y, a la inversa, en una especie de efecto

de espejos puramente mental. Bacon se ha retratado aquí al

igual que alguien cuyo cuerpo estuviese construido sólo con

la materia leve de la nostalgia de sí mismo, y donde lo

único que se alcanza a ver es el desprendimiento de las propias

emociones, de los propios gestos y tics como si la contemplación

misma estuviese proyectada desde la orilla de la muerte. Más

que un cuerpo lo que se pinta entonces es el espacio de un recuerdo

que se va volatilizando para dejar

únicamente los efectos retardados de una violencia menos manifiesta

pero más sorda: la violencia del propio olvido, transformando

así el dolor privado en un sentimiento de amargura universal.

Y es el ensimismamiento infranqueable que impregna estas figuras lo

que les da a las últimas producciones baconianas ese tono monumental

y a la vez íntimo que tienen los desiertos. Sus personajes

se han convertido así en una especie de paisajes arenosos cuyas

formas se dan vuelta sobre sí mismas, y que involucran a sus

espectadores con el mismo gesto odioso y fatigado con que una escena

estrictamente personal es interrumpida por un visitante inoportuno.

Así en la Segunda versión del Tríptico de

1944, referida a los Tres estudios de figuras al pie de una

crucifixión, de 1944, el espacio se ha duplicado (sus casi

2 m de altura por 4,60 m de ancho doblan las dimensiones del tríptico

original) pero dentro de ellos el tamaño de las figuras es

claramente menor. De las tres Furias originales, la de la izquierda

aún arrastra su doble joroba, pero se recorta contra un fondo

intensamente rojo que parece querer arrinconarla succionándole

su furia, mientras que la figura de la derecha está desplazada

hasta el borde del cuadro y colocada sobre una mesa dejando un enorme

espacio en torno a ella. Como decíamos, las figuras están

empequeñecidas mientras que el fondo se ha vuelto inmenso como

si la protesta bestial contra lo sanguinario del conjunto ahora se

hubiese hecho más marginal, más distante y escéptica.

El extremado vigor cruel del primer tríptico, pintado cuarenta

y cuatro años antes, aparece ahora mitigado por los sentimientos

más distantes de la autocontemplación e incluso por

un leve rasgo de ironía. El conjunto adquiere así, a

diferencia de

la primera versión, una melancolía grandiosa y patética

que cubre como si fuese un paño mortuorio los restos carbonizados

de la antigua ira.

Francis Bacon murió el 28 de abril de 1992 en Madrid de una

pulmonía agravada por una crisis de su antigua asma. Como señala

uno de sus biógrafos, “murió temiéndole a la

muerte —como siempre lo había hecho— y sin reconciliarse con

Dios, pero sí reconciliado con la vida tal y como era”20. Jamás

podremos saber si eso es así, pero en los laberintos de una

época —la nuestra— que él llegó a disecar en

toda su crudeza, perversidad y desamparo, la palabra reconciliación

ha sido usada talvez con demasiada ligereza. Mejor dicho, ningún

creador de este siglo cuyo trabajo se haya basado en una fe ha llevado

esa palabra a la dimensión trágica, espeluznante y enorme

que ella en realidad tiene, como lo hizo este artista escéptico

y alucinado. En un tiempo fundamentalmente autorreferente, donde las

pocas certezas se han ido despojando cada vez más de su revelación

y

de su sacralidad, la contribución de Francis Bacon es sobre

todo y paradójicamente una contribución a la Teología.

La crucifixión la observó directamente en las fotografías

de los periódicos, en los tratados de anatomía patológica,

en el acto de comer, en los sonidos de las V1 y V2 estallando sobre

Londres y en todas las manifestaciones de una naturaleza cruel, informe

y maligna donde el hecho humano pareciera revelarse sólo como

la cara más expuesta y devastada de un equívoco irremediable.

Al igual que Esquilo, él se detuvo en esa dureza y percibió

el canto de las Furias recorriendo los escombros de la tierra, pero

al hacerlo percibió por todos también el

carácter trágico de una Cruz a la que hemos terminado

por despojar de trascendencia. Francis Bacon en su alucinada obra

vio simultáneamente la Nada y la Cruz. Su interrogación

fue la más despiadada y por eso mismo la más visceralmente

religiosa de cuantas haya ensayado la modernidad. Suinterrogación

fue por la nada.

NOTAS

(1) La

versión al español está tomada de W. B. Stanford, Aeschilus in his Style (Oxford: University of Oxford Press,

1942).

(2) David Sylvester,

Francis Bacon, l’art de l’impossible. Entretiens

avec David Sylvester (Ginebra: Edition d’art Albert Skira,

1995), p. 48.

(3) Grey

Gowrie, Question of Bacon’s Personal Life (Londres: The Independent,

28 de septiembre, 1988). Citado por Andrew Sinclair, Francis Bacon

(Madrid: Circe, 1995), p. 45.

(4) Cit.

por Andrew Sinclair, op. cit., p. 315.

(5) David

Sylvester, op. cit., p. 20.

(6) David

Sylvester, op. cit., p. 54.

(7) David

Sylvester, op. cit., p. 48.

(8) David

Sylvester, op. cit., pp. 96-97.

(9) David

Sylvester, op. cit., p. 120.

(10)

David Sylvester, op. cit., p. 102.

(11) Anthony

Blunt, cit. por Andrew Sinclair, op. cit., p. 285.

(12) Edward

Mugbridge, The Human Figure in Motion (Nueva York: Dover Publications,

1955).

(13) Cit.

por Andrew Sinclair, op. cit., p. 102.

(14) T.

S. Eliot, Sweeney Erectus (Londres: Faber and Faber, 1987).

La traducción del poema es de José María Valverde.

(15) David

Sylvester, op. cit., p. 121.

(16) Grace

Glueck, cit. por Daniel Farson, Francis Bacon: Aspects d’une vie (París: Le Prometeur, Gallimard, 1994), p. 187.

(17) Gilles

Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation (París:

Editions de la Difference, 1981).

(18) Grace Glueck, cit. por Daniel Farson,

op. cit., p. 222.

(19) Michel

Leiris, Francis Bacon (Barcelona: Ediciones Poligrafía,

1989).

(20) David

Sylvester, op. cit., p. 321.