Antologia "Sobre

Poetas Jovenes chilenos"

(Introduccion)

"El baile

de los niños"

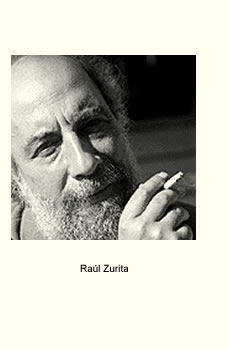

Por Raúl Zurita

El Mercurio,

Artes y Letras, Domingo 18 de abril 2004

Posiblemente una de las cualidades más crueles y fascinantes

de la poesía es que ella no tiene ninguna otra posibilidad

que la de ser extraordinaria. La poesía mala o mediana sencillamente

no existe. Una novela tiene, por último, la expectativa de

la trama, un poema no. Nada hay en él que  pueda

detener a alguien si no es por su absoluta maravilla. Así un

autor que descubriese hoy de nuevo el caligrama o el poema concreto

haría algo probablemente legítimo o gracioso, pero no

despertaría en un lector -y esto en un lector con bondad- más

que un gesto de compasión e instantáneo olvido. Un poeta

o un poema extraordinario suspende y borra a sus precursores y anula,

al menos por un tiempo, el porvenir. Si hoy se puede hablar de una

poesía chilena es porque ella corrió el riesgo total

de la nada y emergió de esa nada.

pueda

detener a alguien si no es por su absoluta maravilla. Así un

autor que descubriese hoy de nuevo el caligrama o el poema concreto

haría algo probablemente legítimo o gracioso, pero no

despertaría en un lector -y esto en un lector con bondad- más

que un gesto de compasión e instantáneo olvido. Un poeta

o un poema extraordinario suspende y borra a sus precursores y anula,

al menos por un tiempo, el porvenir. Si hoy se puede hablar de una

poesía chilena es porque ella corrió el riesgo total

de la nada y emergió de esa nada.

No es una temeridad afirmar que la poesía ha sido el arte

mayor de Chile y que su abrupta aparición constituye uno de

los fenómenos más sorprendentes de la escritura del

siglo XX. Como suele suceder con la historia de las poesías

nacionales poderosas, ella no surgió como resultado de un desarrollo

calmo y continuo sino que, al contrario, a través de verdaderos

terremotos, de cataclismos que ponen en cuestión todo lo anterior.

Así, en un lapso no mayor de 15 años en la primera mitad

del recién siglo pasado y sin que nada las hiciesen presagiar,

aparecieron obras tan rotundas como las de Gabriela Mistral, Vicente

Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda.

Cada una de ellos realiza un gesto de radicalidad extrema: levantar

poéticas totales, nuevas, llevadas hasta el límite de

sus consecuencias, donde el mundo parece ser refundado permanentemente.

En los cincuenta otra escritura radical: la antipoesía de Nicanor

Parra, junto con plantearse la antítesis de las formas anteriores

reformula con un proyecto igualmente

extremo el itinerario de lo hasta entonces leído.

Estos autores singularizan la poesía chilena separándola

de aquella escrita en las otras provincias del castellano y, fuera

de poetas de la magnitud de César Vallejo, Federico García

Lorca y no muchos otros, es poco lo que podría añadirse

en la mejor poesía en castellano del último siglo. Está

claro que para toda literatura la patria original es el idioma y que

frente a eso carece de toda importancia la nacionalidad o el territorio

en que fue escrita, sin embargo, es la eminencia de una globalización

que puede resultar arrasadora la que hace que la particularidad de

la poesía en Chile

adquiera un realce a la vez trágico y esplendente.

Esa particularidad no es en sí explicable, pero quizás

tiene que ver con una constatación: Chile mucho antes de ser

un país fue un poema. Eso es lo que significa La Araucana de

Alonso de Ercilla; y ella en última instancia nos señala

que, no se sabe si como un atributo o como una tragedia,

carecemos de otra historia que no sea la historia de nuestra poesía.

En todo caso, lo cierto es que todo lo escrito en nuestra lengua con

posterioridad al siglo de oro y a la épica de Ercilla fue literalmente

borrado y esto porque nada hubo en el castellano de los últimos

trescientos

cincuenta años, ningún autor, ningún poema, ninguna

obra, que pueda explicar la gran poesía que emergió

en estos territorios. La distancia que media entre sus creadores y

los demás no es menor a la que media entre Dante y el resto

de sus precursores del stil nuovo o entre Shakespeare y

los otros representantes del teatro isabelino. De nuevo el asunto

central es que la poesía no existe si no es extraordinaria

y Tala de Gabriela Mistral, Los gemidos y Canto del macho anciano

de Pablo de Rokha, Altazor de Vicente Huidobro, Residencia en la Tierra

y Canto General de Pablo

Neruda, Poemas y Antipoemas y Obra Gruesa de Nicanor Parra, los poemas

más clarividentes de Oscuro de Gonzalo Rojas (y por supuesto

Trilce del peruano Vallejo), representan algo de una magnitud no abordable,

que no puede predecirse sencillamente porque, al igual que con Shakespeare

y el inglés, con Homero y el griego, con el italiano y Dante,

nada existe en un idioma

ni en un ser humano que pueda contener siquiera la posibilidad de

que esas obras hayan sido escritas. Y sin embargo fueron escritas.

Esta poesía ha emergido así a través de esas

irrupciones bruscas durante períodos concretos de tiempo, que

han afirmado de una u otra manera lo que se puede entender por una

tradición. La nuestra pasa por las obras nombrados, sus antecedentes

se encuentran en otras literaturas y su

continuidad no se produjo a través de nuevos poemas sino en

lo que años después fue la novela hispanoamericana.

Fueron los narradores: García Márquez, Rulfo, Lezama

Lima, Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes, Donoso, Onetti, quienes

continuaron con la vastedad del aliento que inauguró esa

poesía. Así obras como Pedro Páramo, Cien años

de soledad, Paradiso, Rayuela, La casa verde, junto con mostrarnos

la unidad fundamental de toda gran literatura, se constituyeron en

los nuevos poemas evidenciándonos de paso que en poesía,

que en la escritura en general, no es infrecuente que a un movimiento

pletórico le suceda un período de infertilidad, de empequeñecimiento

y vacío.

Inmensa variedad

Es lo que a grandes rasgos sucedió después de la antipoesía

parriana. Nada hace presagiar el nacimiento de una poesía nueva

hasta que se está frente a ella y la constatación de

ese hecho se ha vuelto hoy impresionante. Hablaré entonces

de la irrupción en los últimos años de una poesía

cuyos autores no estaban contemplados. Mejor dicho, que surgen cuando

de un modo mucho más visible que medio siglo atrás todo

en la sociedad, en el mundo que vivimos, en la cultura, nos estaría

mostrando que la poesía es hoy un acto imposible. La constatación

es tajante: en el último tiempo ha irrumpido en Chile un increíble

número de poetas notables, ninguno de los cuales supera

los 32 años, cuya fuerza y originalidad sólo puede remitirnos

a los poetas inaugurales. Decíamos que al menos por un tiempo

todo gran autor anula el porvenir y en cierto sentido asesina a sus

sucesores. En la poesía chilena ocurrió exactamente

eso. Se trata entonces de un corte fulminante y nítido: ese

tiempo ha tocado a su fin y los pocos y extraordinarios poemas que

surgieron poco antes (como los irradiados Sea Harrier de Diego Maquieira

o el Chile de la descollante poesía de José Ángel

Cuevas) pueden ahora ser revisitados también como anuncios.

Lo que estos jóvenes poetas han traído es una potencia

nueva y una nueva certeza. No la certeza en un mundo que finalmente

debía prevalecer, como en el Canto General de Neruda, sino

la certeza en la radicalidad del poema precisamente en un mundo que

ha sentenciado la muerte de la poesía.

Hay más, pero por los que hasta ahora conozco ellos son: Javier

Bello, Edmundo Condon, Carlos Baier, Juan Paulo Wirimilla, Germán

Carrasco, Rafael Rubio, Andrés Anwandter, Alejandra del Río,

Rodrigo Rojas, Lila Díaz, Damsi Figueroa, Rosario Concha, Marcelo

Guajardo, Gustavo Barrera, Julio Espinoza Guerra, Jaime Bustos, Benjamín

Aguayo, Elizabeth Oria, Héctor Hernández Montecinos,

Paula Ilabaca, Diego Ramírez Gajardo, Pablo Paredes, Alexia

Caratazos y Luisa Rivera. Su diversidad es inmensa, no hay una estética

ni un discurso dominante y son muy distintos entre sí. Las

imitaciones a Parra están por el momento borradas y vuelven

a plantearse obras totales, abarcadoras y de un riesgo sumo. Es una

poesía que en muchos casos integra

el poder de la oralidad, como si ser leídas frente a grandes

públicos - al igual que en los conciertos rock- fuese inseparable

de su escritura. Por otra parte, la amplitud de experiencias que abarcan

es igualmente asombrosa, como si por segunda vez en un arco no mayor

de quince años, hubiese surgido de golpe un mundo no antes

escrito y que continúa expandiéndose en una generación

de poetas más jóvenes aún, todavía adolescentes,

como las impresionantes Alexia Caratazos y Luisa Rivera.

Las formas son múltiples y, refiriendo apenas algunas, van

desde la poesía desbordante, alucinada, de uno de los más

grandes poetas de esta época: Javier Bello (oírlo además

es una experiencia alucinatoria), hasta la contención máxima,

lacerada, del admirable Tanatorio de Edmundo Condon. Puede tratarse

de un lirismo del yo que, asumiendo a Alejandra Pizarnick, roza la

iluminación como en Lila Díaz, Damsi Figueroa y Rosario

Concha o de la escritura étnica de Juan Paulo Wirimilla. Va

desde el coloquialismo rapeante de los mejores poemas de Germán

Carrasco hasta la poesía ortodoxamente métrica, clásica,

de Rafael Rubio (quien al recuperarla le

otorga una tonalidad completamente nueva, febril y enloquecida). Se

encuentra la nueva épica de Marcelo Guajardo y el tono de un

inesperado Saint John Perse en Carlos Baier. Entre los más

jóvenes están las experiencias del hibridismo llevado

a sus consecuencias extremas, orgiásticas, disolutorias, de

los deslumbrantes poemas de Héctor Hernández Montecinos

y Diego Ramírez Gajardo, la referencialidad rotunda y nueva

de Pablo Paredes, y la poesía vanguardista, sorprendente, que

retomando los temas de la pubertad da cuenta de una nueva forma del

poema (y de la pureza) de Alexia Caratazos (1985) y Luisa Rivera (1987).

Cada uno de ellos representa una escritura urgente y única

y, al mismo tiempo, hay en el conjunto - en la cantidad de poetas

nuevos, en la contundencia de sus lenguajes, en la irrupción

definitiva de grandes poetas mujeres- un efecto total, algo así

como si colectivamente se estuviesen escribiendo otra vez los Cantares

de Ezra Pound o una impensable Commedia. Esta irrupción está

queriendo decir algo. Nada existe, decíamos, en el mundo que

ha emergido que pudiese favorecer la aparición de esta poesía

y ella sin embargo plenamente está aquí, como si lo

que quisiera dejarnos entrever fuese el centro de una profunda incomodidad,

de una extrañeza que lo social está hoy menos que nunca

en condiciones de responder porque sus sueños (como sus pesadillas)

no encuentran ni en la política, ni en la cultura, ni en la

economía, seres sociales que las encarnen. La poesía

que emerge - vasta, desollante, irremediablemente bella- en Chile

está cumpliendo con el vaticinio de ver constituirse un mundo

que no se ha querido. Ellos representan la deserción del suicidio

(la pérdida de su aura), la travesía de un infierno

mudo y sin palabras (el Chile de hoy jamás podría

pensarse a sí mismo como un infierno) y nos muestra el nuevo

sujeto que surge desde el fin de lo social, o si se quiere, del fin

de lo social tal como fue entendido en Latinoamérica hasta

las postrimerías del siglo XX.

Así como Ercilla definió un poema que mucho después

sería un país, la poesía que aquí se está

escribiendo nos traza el esbozo de algo que inevitablemente será

el mundo, es decir, nos traza el itinerario de la nueva forma con

que se entenderán los hombres y por ende nombra una ciudad

nueva. En síntesis: nombra algo que emergerá, que no

tiene otra posibilidad que la de emerger. En uno de los poemas más

superlativos de esta nueva saga: Baile general de los niños,

el joven poeta Diego Ramírez Gajardo le responde al Canto General

de Neruda con la imagen de una resplandeciente noche, de un baile

cuya alegría es proponernos la construcción de un nuevo

deseo y de una nueva ternura. Al final - apelando a una imagen que

es en sí un futuro- le pide a la historia general de Chile

que aprenda a bailar con él. Es la única esperanza.

En medio de la muerte de la poesía, la contundencia de la nueva

poesía chilena está siendo escrita para mostrarnos esa

única esperanza.

* * *

Este artículo

forma parte de la "Antología de la nueva poesía

chilena", seleccionada por Raúl Zurita y que será

publicada próximamente por LOM.