Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Sylvia Cortés Bello | Cristián Rodríguez Büchner | Autores |

Entrevista a la poeta Sylvia Cortés Bello.

Por Cristian Rodríguez Büchner

Tweet ... . . . . . . . .. .. .. .. ..

Mishima decía que era imposible vivir y escribir al mismo tiempo. O es la vida o es la escritura. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Según él, hay personas que escriben y luego viven, mientras que otras viven y luego escriben. Sylvia Cortés pertenece a esta segunda categoría. Muchos la conocíamos como profesora, tallerista y albacea de la obra de Juan Pablo Ampuero: su pareja (y escritor) fallecido en trágicas circunstancias. En ese sentido, Sylvia no es una desconocida para nosotros. No pasa desapercibida en los lanzamientos a los que asiste: alta, sonriente, a veces tímida y a veces incisiva, con ese aire de entusiasmo de quien ama la literatura, pero sin la vanidad de quien publica libros. Lo que nadie sabía, o casi nadie, era que Sylvia sí tenía una obra. Sólo que, en ese difícil equilibrio entre vivir y escribir, Sylvia decidió dedicarse primero a la vida: fue parte de la generación de los ochenta; trabajó, amó, enseñó, leyó, y se dedicó a formar poetas en el mítico taller Pewan (muchos de los cuales siguieron escribiendo), postergando su poesía hasta sentir que había llegado el instante: ya retirada en su casa de Lican Ray, con las montañas y árboles por compañía, una atención renovada por los detalles, y con los materiales de una vida larga y productiva.

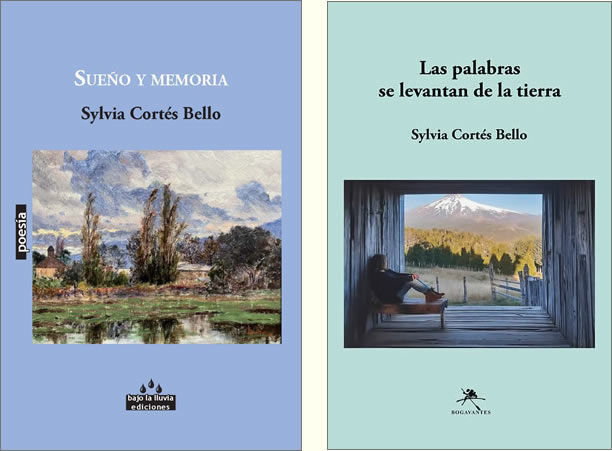

¿El resultado? Sueño y memoria (2023) y Las palabras se levantan de la tierra (2025): dos libros que rompen cualquier prejuicio sobre la escritura de una profesora retirada. Aquí no hay preciosismos ni una idealización del pasado. Todo parte desde el presente, desde el paisaje, desde sus influjos entre lo visible y lo invisible. Incluso los recuerdos. Incluso la memoria. Sylvia toma esta contemplación de la naturaleza y de la tradición de poetas de provincias, pero en Las palabras... logra trascender a las poéticas de los autores que la acompañaron, incluyendo aforismos y verso libre, epifanías y metaliteratura, haciendo de su lectura una especie de scrolling por distintas formas y ejercicios poéticos. Una escritura fantasmal y a ratos trágica sin otro criterio más que hacerlo lo mejor posible, sin proyectos a largo plazo, y donde la poesía es algo que se siente o no siente, combinando poemas cortos y largos, oscuros y fantásticos, traspasados por el espectro de la pérdida, la muerte y el olvido.

Nos reunimos en un café del centro, cerca del mediodía. Hablamos sobre su vida y sobre su último libro entre meseros y vendedores ambulantes.

—La primera pregunta y la más obvia. ¿Por qué esperaste tantos años para publicar?

—La poesía siempre ha estado allí conmigo. Yo me demoré bastante, pero la poesía ha estado allí. Nunca pensé que tenía que publicar. Lo hacía por una necesidad personal. La verdad es que me demoré porque yo nunca pensé en hacerlo. Esto era en silencio y de una austeridad plena.Siempre he tenido un gran respeto por los poetas y por los escritores que lo hacen bien y que llevan tiempo escribiendo. El que escribía, en realidad, era mi pareja, mi compañero Juan Pablo Ampuero. Después de que él muere, para mí fue una tremenda necesidad seguir escribiendo, dedicarme a esto.

Y bueno, él está presente en mi poesía, es una parte de esta inspiración. La ausencia, el dolor, se convierten en poesía, y ahí te equilibras para seguir. Hay sin duda un legado de Juan Pablo como poeta.

—En tu libro, él es una presencia. Si fuera narrativa, te diría que se trata de un fantasma: un ente, un algo. Te diriges a él en tono apelativo.

—Sin duda. Así es.—Me da la impresión de que tus libros lo aguantan todo. Poemas breves, largos, misteriosos, realistas. Es como si te arrojaras a la escritura sin ninguna idea de antemano. ¿Es así?

—Bueno, las ideas siempre están, pero tú empiezas a escribir y las ideas vienen a borbotones y es difícil silenciarse. La poesía fluye sin mayor preocupación por las estructuras.Si el poema va a ser largo, corto, no te preocupas por eso, tú escribes en el momento. Y después, a lo mejor lo arreglas. Tampoco sé si estará bien. Tal vez no tengo un estilo definido, pero sí, es cierto lo que tú comentas.

Si me preguntas, yo prefiero el poema breve. Sin ser necesariamente poemas japoneses, como haikus, ya que no tienen las sílabas métricas, sino que son sólo poemas breves. No me gustan las medidas en los versos, las métricas, pero admiro a poetas que realmente lo hicieron bien, como Góngora, Quevedo. O más tarde, las rimas perfectas de García Lorca.

Y el ritmo, sí, el ritmo es importante para mí. Los poemas breves me acomodan para plasmar epifanías que llegan como rayos, que uno las va procesando y las convierte en palabras. Los poemas extensos no me apasionan tanto, pero de pronto, son necesarios para contar algo.

—Hay giros fantásticos en varios de tus poemas. Muchos tienen una estructura donde las imágenes pasan de lo real a lo imaginario o de lo visto a lo no visto. ¿De dónde viene esa influencia?

—Bueno, yo estoy siempre leyendo. He empezado a leer libros que en alguna oportunidad tuve. Libros de los que había leído un poema, y después, empiezas a conocer y resulta tan infinito que es maravilloso. Yo, por ejemplo, he vuelto a leer La Divina Comedia, El viaje a los infiernos. Hay un poema que es sobre los suicidas. En mi libro, aparece adaptado, pero en el fondo, hay una persona detrás y tú sabes, puedes vislumbrar a quién me estoy refiriendo.De las lecturas, he tomado lo oscuro y me encanta, me encanta eso que camina como en el filo: la vida, la muerte. (...) También me encanta el tema de la naturaleza, porque de una de las cosas que me siento tan agradecida es por eso, pero también valoras al ser humano, o cosas más pequeñas: un insecto, un árbol, un gato, todo eso. Con los años, vas mirando a los objetos de otra manera.

Ahora, también hay otras influencias. Por ejemplo, la de Elicura Chihuailaf. Porque él era una persona muy cercana a nosotros [la generación de los 80], sobre todo a Juan Pablo. Elicura me revisó los primeros poemas, pero después de que Carlos [nombre de nacimiento de Juan Pablo Ampuero] fallece, yo quería leer un poema para su aniversario, y Elicura me lo revisó. Entonces, él me dio el “vamos”. El azul es un guiño a él. Por otro lado, también le tengo mucho cariño a Hurón Magma, cuando, por ejemplo, él habla del canasto de cerezas. Eso también era importante para mí, porque yo también tengo un origen del campo y esa imagen me hacía mucho sentido. (...) Yo creo que yo siempre he sido una persona miedosa, desde muy pequeña, entonces es un desafío para mí escribir esto que traspasa, digamos, la línea de lo real.

—Si le preguntáramos a un poeta joven qué está leyendo, o de dónde saca sus influencias, respondería, seguramente, que de la poesía norteamericana o de ensayos de crítica cultural. Pero tú, en cambio, me nombras a Dante, a escritores del siglo XIX, a Edgar Allan Poe. No tienes ningún afán por hacer guiños a un lector especializado, o a alguien que te pueda situar en el circuito poético. Pareciera no interesarte. Dime si estoy en lo correcto.

—No soy la única. Tal vez, muchas personas escriben así. A lo mejor, voy por un carril separado de lo que es, hoy por hoy, la poesía, aun cuando siempre se está volviendo a los grandes temas.A mí no me interesa, por ejemplo, buscar fama, hacer ostentación de mi poesía, que es algo que a uno lo supera. No me interesa personalmente, y el poeta joven puede que, a lo mejor, ve en el acto de escribir una carrera tremenda. Yo no escribo, por ejemplo, mirando hacia arriba, mirando hacia al lado. ¿Quién podría darte directrices sobre cómo hacer poesía? Finalmente, es un trabajo personal.

Por otra parte, no veo que haya una generación poética como, por ejemplo, la generación Beat, que fue una generación con un estilo muy marcado. Ellos sabían lo que buscaban, iban contra la cultura de su tiempo. Eran totalmente rupturistas. También las vanguardias. Ahora, yo me pregunto: ¿qué une a los poetas de hoy? Me refiero a otra cosa, algo más evidente. Al final, igual deben volver a los grandes temas que ya se han trabajado. ¿Me entiendes?

Los escritores jóvenes, por ejemplo, tratan de innovar acompañados de música, declaman, tratan de encontrar propuestas nuevas. Tal vez, buscan sus voces con una poesía más experimental y tienen toda la razón en hacerlo. Pero ellos también van a escribir en algún momento de la muerte, o van a ver los matices de la vida, o sobre estar o no estar en algún tema político. Pienso que uno puede hacerlo sola, o puede ir paralelo a ellos, o puede incluirse en algún momento. Tal vez, por los años que uno lleva, puede que lo que quieras sea dejarle la oportunidad a ellos, que brillen, que hagan. Entonces, yo pienso que los problemas de uno terminan cuando tú te alejas del mundo y dejas de competir con las cosas que no tienen sentido, te vas por un carril separado de la ostentación y la fama y terminas sola, a tu propio ritmo.

—Fuiste parte de la literatura temuquense de los años 80. Se trata de una generación de la cual nosotros tenemos pocas noticias, más allá de encuentros personales o las lecturas aisladas que tuvimos de ellos. Hablemos un poco de eso. ¿Quiénes integraban a esos grupos? ¿Cómo era el ambiente?

—El ambiente era paradójico, porque era álgido desde el punto de vista político. Sin embargo, la literatura acogía, abrazaba. Se trataban de hermanos, se querían, se visitaban las casas. A veces en una casa, a veces en otra. Se reunían con lo mínimo, con cajas de vino y otras cosas. No era una ostentación tremenda. Todos llevaban un miedo adentro.En ese tiempo, yo estaba criando a mis hijos y no me involucraba tanto. Aunque con Juan Pablo salíamos a varias casas. Recuerdo que estaba Don Tulio Mora Alarcón. Él era un escritor que, en ese tiempo, ya tenía sus años y acogía a los escritores y los tenía bajo el paraguas de la editorial artesanal que armaba: Nahuelbuta. Lo que la diferenciaba era que publicaban bajo la mirada de un escritor. También yo conocí, en ese tiempo a Guido Eytel, a Bernardo Reyes, a Juan Carlos Reyes, a Cecilia Castaings, a quien lamento que nunca se le haya reconocido su trabajo, porque era muy buena, y también era columnista; escribía en el diario, era profesora. Hoy tendrá poco más de 80 años. También estaban Guillermo Chávez, Elicura obviamente, quien se fue después, Hugo Alister, Aníbal Barrera, Aldo Villarroel, Claudio Vera, que se fue a Santiago, y ellos a su vez traían a otros escritores, como por ejemplo, a Jaime Quezada, a Floridor Pérez, a quienes también conocí. Se hacían eventos en el Colegio de Profesores. También eventos masivos, porque políticamente se hacían, y se leía poesía. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Juan Pablo leyó un tremendo poema a los tres ejecutados en el colegio Santa Cruz.

Bueno, esas reuniones amenizaban días y noches con dolor y miedo. De todas maneras, con miedo. Porque si se tomaban sus tragos empezaban a decir que llegarían unas camionetas y los iban a... Era, como te digo, tan paradojal, una época tan complicada, pero a la vez, nosotros quedamos, con respecto a lo literario, con un recuerdo bello.

—¿No sentiste alguna vez que ser profesora podía llegar a consumirte como poeta? ¿Que ese fuego, en algún instante, se podía apagar?

—En esos años, yo no escribía. A lo mejor, tímidamente. Ni a Juan Pablo le mostraba mis cosas. Porque en el fondo, el poeta era él y yo siempre lo apoyé. Pero de pronto, tú escribes cositas, o trabajas en los talleres y ahí estás en contacto con la poesía, pero yo nunca pensé: oh, yo también tengo que ponerme a escribir. No. Estaba muy enfocada en lo que era la docencia y en la crianza de mis hijos, tal como tú lo haces hoy día.Y de pronto, cuando él se va, yo escribía cuentitos, ensayos, por ejemplo, cuando veía el género con los alumnos. Yo hacía ensayos y se los pasaba para decirles cómo debían trabajar. O si queríamos presentar una obra de teatro, en el colegio donde estuvimos con Juan Pablo, yo armaba obritas de teatro a partir de cuentos y actuaba. Pero no pensaba: oh, voy a publicar un libro. No (...) La memoria va escribiendo todos los días. Y allí hay una carpeta mental y un archivo que dice poesía.

—Fuiste parte del proyecto Sureñas, del catálogo de autoras de la Araucanía. En el prólogo se dice que ustedes representan una escritura femenina y con una mirada regionalista o territorial de la literatura. En lo personal, tengo cierta distancia con la idea de que un escritor, por ser hombre o mujer, o por tener un origen determinado, tenga que escribir de cierta manera. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te identifican esas categorías? Considerando que tu libro no pareciera comulgar con ellas.

—A ver, yo pertenezco a Sureñas, estoy en el catastro de autoras. En la universidad hay exalumnas del liceo, ex participantes del Taller Pewan, que me enviaron un correo tal como a muchas mujeres. Honestamente, no estoy ahí por la finalidad o por todo lo que tú dices. Yo nunca me he considerado una persona feminista. Pero estoy agradecida a las personas que lideran este proyecto, porque su trabajo lo considero tremendamente interesante, pues hay muchas poetas invisibilizadas y esto potencia su trabajo (...).Para mí, el poeta o la poeta son lo mismo, no hago una separación tan marcada en cuanto a género. Nunca me he sentido discriminada por ser mujer en la vida, estaría mintiendo si lo dijera. Y como poeta, he tenido una excelente acogida con los varones, también con las mujeres. (...) Para mí, siempre va a prevalecer la hermandad entre los poetas.

—Para cerrar, no puedo dejar de preguntarte por la figura de Juan Pablo Ampuero: su presencia, como tú dijiste, o esa especie de espectro que habita en tus poemas, ¿es algo que planificas? Porque debe seguir siendo alguien muy importante para ti. ¿Es algo que nace?

Él está. Siempre está. En todos los poemas. En la mayoría, él aparece. No es que lo planifique. Hay cosas misteriosas en la vida: él se fue y la poesía apareció para mí. Me gusta tenerlo en el recuerdo. Hay una tremenda gratitud porque yo también aprendí mucho de él.La poesía es un legado de Juan Pablo. Yo no podría dejar de escribir ahora. Si hubiéramos conversado hace diez años, te habría dicho que escribir no era mi objetivo, para nada. Y ahora, es lo que me llena. Creo en esas palabras de Zurita cuando dice, en una entrevista que la poesía era la gran Casandra, que tiene el don de la adivinación, pero nadie le cree. Y a la poesía nadie le cree. Y a lo mejor ahí está la verdad, ahí está el sentido de la vida.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Sylvia Cortés Bello | A Archivo Cristián Rodríguez Büchner | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entrevista a la poeta Sylvia Cortés Bello.

Por Cristian Rodríguez Büchner