“La imagen del cuerpo no se inventa:

brota, se desprende

como un fruto o un hijo del cuerpo del Mundo”.

Octavio Paz: Conjunciones y disyunciones.

La encarnación

en imágenes del cuerpo es un producto: emerge, nace o se desgarra

de los cuerpos sociales, históricos y culturales de su tiempo

y su espacio. Puede ser encarnación o desgarradura, pero lo

constituyen el reflejo, la analogía y la mimesis. Pero en el

caso del cuerpo se impone una suerte de dualidad ontológica:

es, como afirma Roland Barthes sobre la Bruja en su prefacio a La

Sorcière de Jules Michelet (1959), a un tiempo, un producto

y un objeto: “captada en el doble  movimiento

de una causalidad y una creación”. Y ambos producto-objetos

históricos y estéticos que encarnan en imágenes,

el cuerpo y la bruja, no han estado lejos en la espiral de la Historia:

es más, a veces se han fundido en épocas oscuras donde

son castigados como una sola entidad maligna o diabólica, enemiga

del Espíritu y la Razón.

movimiento

de una causalidad y una creación”. Y ambos producto-objetos

históricos y estéticos que encarnan en imágenes,

el cuerpo y la bruja, no han estado lejos en la espiral de la Historia:

es más, a veces se han fundido en épocas oscuras donde

son castigados como una sola entidad maligna o diabólica, enemiga

del Espíritu y la Razón.

De esta manera,

el cuerpo en el arte contemporáneo ha transitado desde la máquina

erótica de Marcel Duchamp y las muñecas de perversión

polimorfa de Hans Bellmer, en las vanguardias de posguerra, al cuerpo

sudamericano, lacerado y reprimido, durante la dictadura militar de

los 70-80 en Chile, en las performances de Carlos Leppe, entre

vendas, travestismo e instrumentos de tortura; o, ya entrados los

90, en experimentaciones como la llamada “Casa de vidrio” o “Proyecto

Nautilus” (pobre Julio Verne revolviéndose en su tumba) consistente

en una suerte de instalación en la que dentro de una casa de

paredes transparentes, ubicada en un terreno baldío en el centro

de Santiago, se paseaba, fingiendo una rutina cotidiana, una joven

actriz, con más desnudos cotidianos que los que en la cotidianidad

se practican; el espectáculo –dado que de eso se trataba, al

final de cuentas, la “propuesta”–, más que el de la privacidad

expuesta fue el del desenfreno voyerista y lúbrico de una horda

de perros humanos hambrientos de mirar. La creatividad de la

opresión: del martirologio a la compulsión voyerista.

Finalmente, ya entrados en el año 2000, Spencer Tunick llega

a Santiago de Chile con sus sesiones fotográficas de desnudos

masivos, realizados en la madrugada, y programados para una serie

de tomas fotográficas, donde el “destape” chileno mostró,

más que una catarsis liberadora, una nueva compulsión

de mostrar desesperadamente, como si esa madrugada fuera la víspera

del Apocalipsis, unos cuerpos violáceos, casi a 0° grados

centígrados, y donde estos cuerpos evidenciaban la falta de

salud y los malos hábitos alimenticios de la población

chilena, en la celulitis, los vientres desbaratados y las carnes flácidas

de jóvenes y viejos, productos de las grasas saturadas y el

exceso de comida “chatarra” de las cadenas McDonald’s.

Pero no sólo hay mimesis

del cuerpo histórico y social en la imagen del cuerpo producida

por el arte o por las representaciones culturales en un sentido más

amplio, sino, además, resistencias en la imagen artística

del cuerpo hacia el cuerpo de su Mundo, desgarradura del cuerpo del

hombre con su entorno o contexto, y expresión multiforme de

esta desgarradura; el arte –y la cultura toda– codifica una totalidad

difusa e inabarcable para la percepción y la devuelve en forma

asible en el tejido del sentido a nuestra conciencia.

Pero particularmente en el arte,

como en el erotismo, aparece siempre una “alteración”, al decir

de Bataille, una fisura, el rudimento de una forma de resistencia:

es el espacio polivalente de la angustia, la angustia que constituye

el sentido de aquella desgarradura en la superficie rugosa y alienada

del contexto.

Esta relación

de mimesis y resistencias, creo, se reproduce en el interior del poemario

La Tirana de Diego Maquieira (1983), texto que relaciona estrechamente

la imagen del cuerpo y la concepción del erotismo como práctica

de intercambio erótico en la ciudad contemporánea, como

práctica social sancionada por una cultura y praxis urbanas,

cuyo núcleo semántico, en el texto, estaría condensado,

o abrigaría su mayor condensación semántica en

el enunciado: “puta religiosa”.

En mi solitaria casa estoy borracha

y hospedada de nuevo

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

ya no me puedo sola, yo la puta religiosa

la paño de lágrimas de Santiago de Chile

la tontona mojada de acá

Me abren de piernas con la ayuda de impedidos

y me ven tirar en la sala de la hospedería

La Tirana XI

(Agarrándome al cielo de Dios)

Antes de desarrollar este aspecto

mencionaré algunos elementos articuladores del poema, necesarios

para comprender de qué manera el enunciado citado va desplegándose

metafóricamente en los diversos estratos del poemario.

– La Tirana como texto donde

se reúnen principios y términos considerados tradicionalmente

como contradictorios, en un intento de fusión dialéctica,

de anulación de antípodas, de claras reminiscencias

del surrealismo bretoniano de 1924.

– El texto como intersticio de resistencia del cuerpo en tanto entidad

biológica reprimida.

– El espacio urbano como escenario o locus donde transcurre

el poema, en tanto es una serie fragmentada de secuencias narrativas

interruptas.

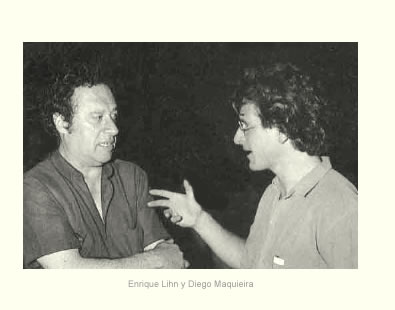

– Una conducta

poética o textual imprevisible y barroca, como

la define Enrique Lihn en la revista Cauce del 5 al 11 de mayo

de 1986, refiriéndose a Los Sea Harrier en el firmamento

de eclipses (Poemas de anticipo), el siguiente libro publicado

por Maquieira, en el otoño de 1986, después de La

Tirana: “El título del primer poema, en inglés,

escribe Lihn, “Baroque Behavior” comportamiento barroco) es

la expresión que se utiliza en Inglaterra para designar las

nuevas tribus británicas (Punks, Teddy Boys, Mods, Bikers,

etc.). La conducta lingüística de Maquieira es también

imprevisible y barroca: una mimesis de la peligrosidad de esos grupos

marginales. Y la marginalidad es su tema.”

– Y, siguiendo

a Lihn en el texto citado: la marginalidad como eje articulador del

poemario: “la marginalidad central del explosivo mundo moderno

o el descentramiento de este mundo por el poder marginal”: el demonio

de quien “se anuncia una próxima revuelta hacia el porvenir,

para recuperar la antigua y olvidada belleza”. Donde desembocamos

en un subtópico, el de la “belleza convulsiva” de la que hablaba

André Breton o, un poco antes en el tiempo, en los gestos luciferinos

de Baudelaire. No sé si estará de más aclarar,

siguiendo todavía a Enrique Lihn, que todo esto ocurre al nivel

del relato que tanto los poemas de los Sea Harrier como los

de La Tirana proponen como una virtualidad.

El poemario –un conjunto orgánico de textos que se entrecruzan,

mixturan y relacionan, divididos en dos series (“Primera docena” y

“Segunda docena”), con un “Gallinero” intercalado–, se programa

en el poema que abre la “Primera docena” de la serie:

Yo,

La Tirana, rica y famosa

la Greta Garbo del cine chileno

pero muy culta y calentona, que comienzo

a decaer, que se me va la cabeza

cada vez que me pongo a hablar

y a hacer recuerdos de mis polvos con Velázquez.

Ya no lo hago tan bien como lo hacía antes

Antes, todas las noches y a todo trapo

Ahora no

Ahora suelo a veces entrar a una Iglesia

cuando no hay nadie

porque me gusta la luz que dan ciertas velas

la luz que le dan a mis pechugas

cuando estoy rezando.

Y es verdad, mi vida es terrible

Mi vida es una inmoralidad

Y si bien vengo de una familia muy conocida

Y si es cierto que me sacaron por la cara

y que los que están afuera me destrozarán

Aún soy la vieja que se los tiró a todos

Aún soy de una ordinariez feroz

La Tirana I

(Me sacaron por la cara)

Hay, en esta

voz que comienza a hablar de sopetón, entrando en el texto

con la afirmación más apremiante que puede hacer quien

habla, el Yo, la primera persona del singular que individualiza y

desmarca, que asume al sujeto en toda su potencialidad: un yo que

es femenino en sus atributos, que se presenta un tanto clownescamente,

como en los discursos de algunos personajes de Beckett, en los que

rara vez podemos distinguir desde dónde se nos habla y dónde

se ubican la dramatis personae o las voces; en el caso de Maquieira,

una “Yo” muy ambigua y difusa que se compara con Greta Garbo, pero

que a la vez decae, tanto sexual como socialmente (en un país

como Chile, que en algunos segmentos sociales aún se vive en

un substrato colonial, evidenciados más aún en el contexto

represivo y estratificado de la dictadura militar), y que se refugia

en las “Iglesias” –¿por qué esas ‘Iglesias’ plurales

con mayúscula?– y se erotiza con la luz de “ciertas velas”

que le iluminan los pechos (“pechugas”) cuando comienza a rezar en

la semipenumbra del templo, como una suerte de sustituto del recuerdo

de “mis polvos (coitos) con Velázquez” (que más adelante

identificaremos como el autor de “Las Meninas”); es decir, como una

sublimación religiosa del sexo que antes hacía “a todo

trapo”, y “todas las noches”, “pero ahora no”. Lo más extraño,

en un comienzo de la lectura de La Tirana, es que esta “Greta

Garbo del cine chileno” se solaza en su caída, en su “comienzo

a decaer”, en su desmoronarse como un montón de piedras como

Pedro Páramo al final de la novela de Rulfo, y, de ese desmoronamiento,

de ese decaer, saca la violenta afirmación de su vigencia,

de su supervivencia, de su, en suma, proferir:

Aún

soy la vieja que se los tiró a todos

Aún soy de una ordinariez feroz.

En “La segunda

docena” ocurre algo similar, nuevamente la voz de la Tirana, comienza

hablar desde una suerte de indeterminación barroca que se va

sumiendo en un mundo carnavalesco y violento, fragmentado y demoníaco,

risible hasta la herida y de una ambigua imaginería de devocionario:

En

el pabellón de los santos, yo La Tirana

a fuego cruzado por las entradas

me pego la media volada de mi misma vida

Está la cama, está el retrato de Olivares

sólo dos sábanas transparentadas

al contacto de mi cuerpo:

llena de puntos 50 en cada esquina de salida

de mí misma la fachada el desnudo de Dios

Me caí, estoy empantanada en la belleza

me abro hoyos para que salga mi cuerpo

y me salgan hostias por los hoyos

Me ven soplada por vientos que suben

Ya nadie sabe lo que yo hablo

Blanca como papel apenas me ven la vida

pues me han sacado de mi más de allá

La Tirana XIII

(Nadie sabe lo que yo hablo)

Es así

como, “sacada de su ámbito de su más de allá”

–que podemos suponer sea el de la fiesta religiosa que se realiza

en el norte de Chile, donde la virgen y el demonio bailan de la mano,

y la que remite el ambivalente título del poemario; o la muerte,

que en una de sus tantas denominaciones de la tradición oral

se puede homologar con el enunciado citado: “se fue al más

allá”, u otro espacio que se despliegue de las múltiples

aristas del barroco al que el texto se adscribe, en tanto escritura

y referencias: el personaje –o la persona, la voz que habla

en todo el poemario– que ha sido traído –no sabemos por quién–

al texto desde un espacio que no es ni sincrónico ni espacialmente

el mismo; es decir, esa extraña voz que nos habla en

el siempre ahora del poema ha sido traspuesta desde otro espacio

a uno, el del texto, que no le pertenece y en el que su discurso se

percibe como casi ininteligible: “NADIE SABE LO QUE YO HABLO”.

Ahora bien,

el ámbito donde transcurre y discurre el poema de Diego Maquieira

es la ciudad, ámbito de trasposición, como habíamos

dicho al comienzo, donde esa voz que habla en el texto y que identificamos

como un algo que se nombra a sí misma como “La Tirana”. Esta

ciudad es Santiago de Chile, en concreto, una ciudad latinoamericana

contemporánea, donde –se nos va evidenciando en el poema– las

prácticas, ritos, encuentros, sucesos, etcétera, difieren

del locus indeterminado de donde fue arrancada la voz.

La ciudad

es el espacio de la “baja prostitución”, en términos

de Georges Bataille, la prostitución moderna, donde la transgresión

sagrada es sustituida por el desmoronamiento, signo bajo el cual la

prostituta ostenta la vergüenza en la que se sume, en

las áreas urbanas que se le han asignado por el movimiento

mismo de la ciudad.

“Al prostituirse, la

mujer era consagrada a la transgresión. En ella, el aspecto

sagrado, el aspecto prohibido de la actividad sexual, aparecía

constantemente; su vida entera estaba dedicada a violar la prohibición.

Debemos encontrar la coherencia de los hechos y las palabras que

designan una vocación así; debemos percibir desde

este punto de vista la institución arcaica de la prostitución

sagrada. Pero no deja de ser cierto que en un mundo anterior –o

exterior– al cristianismo, la religión, lejos de ser contraria

a la prostitución, podía regular sus modalidades,

tal como lo hacía con otras formas de transgresión.

Las prostitutas estaban en contacto con lo sagrado, residían

en lugares también consagrados; y ellas mismas tenían

un carácter análogo al sacerdotal”. (Georges Bataille,

El erotismo, 1ª ed. en Col. Ensayos Tusquest, 1997).

Se produce

de esta manera una segunda trasposición de sentidos propios

de lo arcaico a la esfera de lo contemporáneo en el texto:

la práctica de la prostitución, en la dualidad paradójica

que funda el enunciado “puta religiosa”, recobra, en el ámbito

discursivo, el sentido arcaico y por lo tanto sagrado de esta práctica,

en la que existía un pacto de consagración de la prostituta

a la transgresión, donde el espacio sagrado y vedado del “comercio

sexual” no cesaba de aparecer; las prostitutas estaban en contacto

con lo sagrado y en lugares consagrados, cumpliendo un papel análogo

al de las sacerdotisas:

Me

caía a la cama rosada de su madre

la cama pegada a la pared del baño

Me caí con velos negros en ambos pechos

cada uno entrando en su capilla ardiente

Yo soy la hija de pene, un madre

pintada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

Mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana

el largo de mis uñas del largo de mis dedos

y mi cara de Dios en la cara de Dios

en su hoyo maquillado la cruz de luz

(...)

La Tirana II

(Me volé la Virgen de mis piernas)

Este sentimiento

de recuperar el carácter sagrado-ritual de la prostitución

se cumple en el texto, pienso, sólo a un nivel de estado deseante,

imaginario del imaginario, una falla fantasmática en la textura

del sentido, es decir en el vacío, el hiato que media entre

el deseo y el principio de la realidad. A fin de cuentas, la “Tirana”

o esta virgen socavada de Maquieira es:

La marginada

de la taquilla

La que se están pisando desde 1492

Bataille relaciona

la aparición de la prostitución moderna aparejada a

la aparición en la sociedad de las clases miserables, el lumpen,

la extrema miseria que desliga a los hombres de los tabúes

o interdictos que fundamentan su ser humano en el contrato social.

El desmoronamiento, para Bataille, deja en libertad los “impulsos

animales”, lo cual, empero, no significa un retorno a la animalidad,

aunque los otros le nieguen a la prostituta su “ser” humano.

“Comparada con la moderna, la prostitución religiosa nos

parece extraña a la vergüenza. Pero la diferencia es

ambigua. Si la cortesana de un templo escapaba a la degradación

que afecta a la prostituta de nuestras calles, ¿no era en

la medida en que había conservado, si no los sentimientos,

sí el comportamiento propio de la vergüenza? La prostituta

moderna se jacta de la vergüenza en la que se ha hundido, se

revuelca cínicamente en ella. Es extraña a la angustia

sin la cual no se siente vergüenza”. (Bataille: 1997, pág.

140).

En La Tirana, la fiesta sincrética, oficiada

por la “puta religiosa” como sacerdotisa desmoronada, se desplaza

y emplaza en distintos lugares urbanos también ellos signados

por la marginalidad, por la degradación de las prácticas

non sanctas: el Hotel Valdivia, bares como Les Asassines,

restaurantes equívocos donde caen ángeles de la anunciación

sobre las mesas, pero también el Salón Rojo del palacio

de La Moneda –en la época de publicación y enunciación

del poema en manos del Gobierno militar– y también sitios de

representación, como el Teatro Municipal o de confinamiento

de los locos, como el asilo para dementes El Peral, etcétera.

Y en esta fiesta entrecruzada del rito arcaico y la banalidad urbana

contemporánea, bailan de la mano personajes tan dispares y

disparatados como divas del jet-set de la época: la Andrea

Mussolini, nieta del Duce y sobrina de Sofía Loren, pasando

por la mafia siciliana norteamericana –Toni la Bianca–, cineastas

de la extrema violencia –Stanley Kubrick, Sam Peckinpah–, pintores

criollos, hasta llegar a las más sublimes representaciones

occidentales:

Estábamos yo, Peckinpah, Dios,

y el chileno Altamirano

Acompañándolo en la volada fina

La Tirana, como sacerdotisa o virgen –si desplazamos el

sentido de la consagración pagana a la cristiana como lo sugiere

el poema– desmoronada, “hecha para tirar”, no sólo está

ya degradada, sino que se le otorga, siguiendo a Bataille, la posibilidad

de conocer, del saber su degradación: la Tirana se sabe

humana y tiene conciencia de vivir como los animales. Si bien el rasgo

animal no aparece explícito en la relación a la voz

que “habla” en el poema y que, en el mismo, padece innumerables formas

de goces y agresiones sexuales imbricadas en un contexto bastante

sadeano, este está contenido en el núcleo semántico

del poema, “puta religiosa”, sobre todo en el sustantivo, que es la

asignación baja del lenguaje a quien practica la prostitución.

Al respecto, dice Bataille: “Las palabras groseras que designan los

órganos, los productos o los actos sexuales, introducen el

mismo desmoronamiento (...) esos nombres expresan ese horror con violencia.

Son ellos mismos, violentamente rechazados del “mundo honrado”. Del

mundo honrado del lenguaje, cabría agregar.

Es más: Bataille insiste: “Las palabras groseras

que designan los órganos, los productos o los actos sexuales,

introducen el mismo rebajamiento. Estas palabras están prohibidas;

en general está prohibido nombrar esos órganos.

Nombrarlos desvergonzadamente hace pasar de la transgresión

a la indiferencia que pone en un mismo nivel lo profano y lo más

sagrado”.

Esta intuición de Bataille aclara el sentido ambiguo

y dual asignado al enunciado “puta religiosa”: el lenguaje, a través

del adjetivo otorga la cualidad de “religiosa” al sustantivo “puta”

que, a nivel de habla, opera como un estigma social: la puta es la

“cerda”, la “marrana”, la caída del altar de la santidad.

Siguiendo a Bataille, existiría una relación

muy estrecha entre la impronta restrictiva asignada a la moral y el

desprecio por los animales. Como el hombre fue creado a imagen y semejanza

de Dios, el hombre se atribuyó un valor supremo, muy por encima

de los animales, y la divinidad –que en la época arcaica podríamos

decir copulaba tanto verbal como míticamente con los animales–

se sustrajo de la animalidad.

En la fiesta de La Tirana tanto los animales como

los demonios o las invocaciones al demonio tienen una presencia constante,

impregnan el texto y sus enunciados, y brillan como emblemas del desmoronamiento

al compartir los rasgos bestiales y luciferinos en sus representaciones:

cola, cuernos, pelos, etcétera. El demonio, de esta manera,

ya no es el ángel de la rebelión, finalmente heroico:

según Bataille, la rebelión, la transgresión,

es castigada con la degradación al estado animal –negación

de la humanidad, del alma– suplantada por la caída, negada

por el desmoronamiento que, a su vez, degrada el erotismo en su conjunto

arrojándole “la luz del mal”.

“No cabe duda de que la degradación tiene poder para provocar

más entera y fácilmente las reacciones de la moral.

La degradación es indefinible; la transgresión no

lo es en el mismo grado. De todas maneras, en la medida en que el

cristianismo empezó a atribuirlo todo a la degradación

pudo arrojar sobre el erotismo la luz del Mal. El diablo fue al

principio el ángel de la rebelión; pero perdió

los brillantes colores que la rebelión le daba. El rebajamiento

fue el castigo de su rebelión; y eso quería decir

para empezar que se borró la apariencia de la transgresión,

que tomó la delantera la presencia de la degradación.

La transgresión anunciaba, en la angustia, la superación

de la angustia y la alegría; la degradación no tenía

otra salida que un rebajamiento más profundo. ¿Qué

debía quedar de los seres caídos? Podían revolcarse,

como los puercos, en la degradación.

Digo bien ‘como los puercos’. Los animales sólo son ya en

este mundo cristiano –donde la moral y la decadencia se conjugan–

objetos repugnantes. Digo ‘en este mundo cristiano’. El cristianismo

es, en efecto, la forma cumplida de la moral, la única en

la que se ordenó el equilibrio de las posibilidades”. (Bataille:

1979, pág. 141).

La Tirana posee una cualidad propia del licántropo,

otro desalmado o caído de la literatura gótica, esta

vez: Drácula, el vampiro, uno de los grandes soberanos oscuros,

se metamorfosea y domina a los murciélagos, lobos y perros,

y se sirve, además, de Randfiel, un “zoófago” según

la taxonomía que le asigna al personaje la peculiar psiquiatría

victoriana de Bram Stoker: un alucinado devorador de vida animal que

come cuantas moscas, arañas y hasta pájaros pueda, e,

incluso, pide que le lleven un “gatito” a la celda porque se siente

muy solo. Animales y dementes le ayudan al vampiro a intentar cumplir

sus designios –o sus deseos soberanos–. El mal siempre aparece

aparejado a los animales en sus representaciones: Lope de Aguirre

–mencionado en el poema de Maquieira–, el tirano alucinado y alucinante

del filme homónimo de Werner Herzog, termina solitario en su

demencial épica personal, rodeado de monos que corean con sus

chillidos en un pútrido brazo del Orinoco su monólogo

final; no deja de haber algo inquietante, perverso incluso, en el

San Francisco de Echer, rodeado de tucanes y especies exóticas;

las ratas, como en Nosferatu, el vampiro del mismo Herzog,

son una señal, la anunciación satánica de la

peste, que es otra arista que aparece omnímoda cada vez que

el mal campea y los signos del Apocalipsis cobran presencia; en fin,

siempre aparece algo de enfermizo en la relación demasiado

estrecha entre el hombre y el animal. Piénsese en Ajab y la

ballena blanca.

Por lo tanto, siguiendo esta tradición del imaginario

de la degradación, la “puta religiosa” aparece, como caída

que es, rodeada de animales, posee una cohorte de animales y bestias

que comparten su condición y se someten a sus designios:

Pero yo estaba rodeada de mis cerdos

Mis vacas, mis moscas, mis gallinas

...Voy a volar This Church amigos

y conmigo adentro y con todos mis animales...

...ayudada con el griterío de mis monos...

...gozando peludos con el alma manchada...

...voy a sacar mi canguro

que con cada salto

que pegue para el lado va a haber una radiación hasta

la llama eterna...

...la perra...

Lo marginal al que aludía Lihn en su nota sobre

los Sea Harrier y, por extensión a toda producción

poética de Diego Maquieira, asume de esta manera, en La

Tirana, la imagen del desmoronamiento, del ángel caído

que irrumpe y fluye en todo el texto, ya sea la “puta religiosa”,

sus animales, Georgy Boy, uno de los “drugos” que traiciona a su líder,

Alex, el protagonista de La naranja mecánica de Stanley

Kubrick, uno de los cineastas emblemáticos de la “clásica

violencia”, como la denomina el propio Alex, y del mismo Maquieira;

Lope de Aguirre o un judío ahorcado en su celda durante la

época de la inquisición española; las pin-up

del jet set europeo y la mafia siciliana en Norteamérica; la

significación del desmoronamiento y la condición de

lumpen de la prostituta se rodea de signos, guiños y emblemas

que remiten tanto a la condición de la caída, de la

pérdida del Paraíso, como al deseo de la recuperación

de un estado sagrado arcaico, ausente en el espacio de la urbe contemporánea

y su tejido de representaciones, y cuya presencia ritual sólo

puede proporcionar –a un nivel fantasmático– este poemario

barroco, alucinado y congregante de las más insospechadas y

perturbadoras antípodas.